| Titel: | Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg-Schwerin). |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 113, Jahrgang 1849, Nr. LXXXVI., S. 401 |

| Download: | XML |

LXXXVI.

Bemerkungen über Hochdruckdampfmaschinen, meine

neueren Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche, Erfindungen und Verbesserungen auf dem

Felde derselben berührend; von Dr. Ernst Alban in Plau (Mecklenburg-Schwerin).

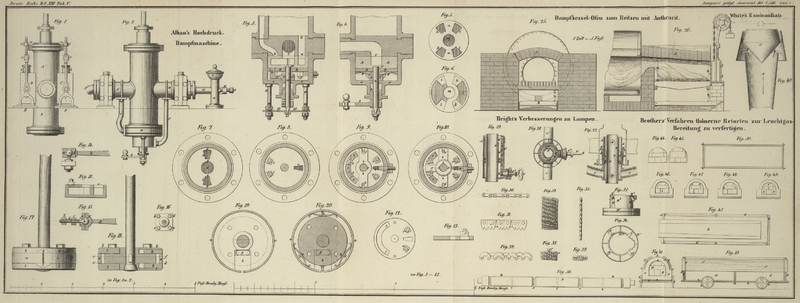

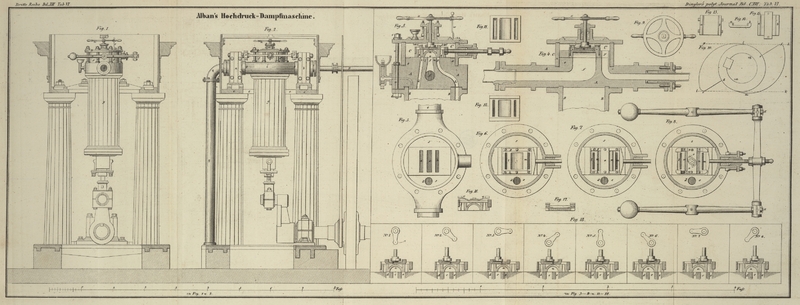

Mit Abbildungen auf Tab.

V und VI.

Alban, über Hochdruckdampfmaschinen.

Dampfmaschine.

(Schluß von S. 340 des vorigen Heftes.)

Aus der übrigen Einrichtung der Normalmaschine, die sich durchaus von der im

Hauptwerke beschriebenen nicht unterscheidet, will ich noch einiges wenige

Eigenthümliche hervorheben.

1) Das Fett für den Kolben des Cylinders wird hier durch eine Vorrichtung in den

Cylinder gebracht, die ganz denen ähnlich ist, welche ich früher beschrieb, und die

am obern Cylinderdeckel angebracht wurde. Da aber das Stück mit den Schwingzapfen

und die Steuerungsbüchse diesen nach oben verschließt, so ist seitwärts an diesem

Stücke ein kleiner Schmierapparat angebracht, dessen Princip das von mir gewöhnlich

angewandte ist, und wo nur die Form wegen der seitlichen Befestigung eine kleine

Abänderung erlitten hat. Diese Form ist aus Fig. 1, Tab. VI,

vollkommen ersichtlich, wo diese Vorrichtung bei x von

außen, und aus Fig.

3, wo sie im Durchschnitte vorgestellt ist. Der senkrechte Canal, worin

das Fettventil liegt, ist hier unten durch eine Schraube völlig dicht verschlossen,

durch deren Wegnahme man zu dem Ventil kommen und selbiges im Falle der Noth

herausnehmen kann. Auf dem Deckel der Steuerungsbüchse ist gleichfalls ein

Fettventil angebracht, um dann und wann auch den Schiebern etwas Schmiere geben zu

können, was, wie ich mich in der letzten Zeit überzeugt habe, von entschiedenem

Nutzen für diese ist, indem es dieselben außerordentlich conservirt, die Bewegung

der Schieber sanfter macht, und die dabei stattfindende Reibung sehr vermindert, auch das Rosten

der Grundplatte und des Abschlußschiebers und überhaupt aller eisernen und

stählernen Organe der Steuerung bedeutend verhütet.

2) Ich setze die Rothgußbüchsen in die Stopfpfropfen der Stopfbüchsen jetzt nicht

mehr von außen ein, und befestige sie nicht mehr durch Stellschrauben, sondern

schiebe sie von innen nach außen durch, indem ich ihnen am inneren Ende einen

cylindrischen Ansatz gebe, den ich in den gußeisernen Stopfpfropfen so weit fleißig

einlasse, daß er mit der innern in die Büchse hineinsehenden Fläche desselben gleich

liegt und nirgends über derselben hervorragt. Diese Anordnung erspart theils die

Stellschrauben, indem die Liederung bei ihrer Zusammenpressung der Büchse

hinreichend Festigkeit in ihrer Stellung gibt, theils aber erlaubt sie auch die

Büchsen dann und wann zu drehen, damit sie sich nicht ungleich ausarbeiten und

erleichtert sehr ihre endliche Auswechselung, wenn sie abgängig geworden, d.h. zu

sehr ausgerieben sind.

3) Ich baue meine Gouverneure jetzt anders als früher, und erspare dadurch eine Menge

Arbeit, ohne daß selbige an ihrer gefälligen Form einbüßen. Das oberste Scharnier

für die beiden die Kugeln an ihrem untern Ende enthaltenden Schwungstangen wird

nämlich durch zwei Backen gebildet, die ich an den viereckigen Kopf der

Gouverneursäule anschraube, nachdem ich sie zuvor etwas in die Säule eingelassen

habe. Dasselbe thue ich bei den von den Schwunghebeln nach der Hülse herabgehenden

dünnern Stangen. Die Schwungstangen haben nämlich beim Einlenkungspunkte dieser

Verbindungsstangen einen viereckigen Theil, an welchen zu beiden Seiten nach

vorhergehendem Einlassen wieder Backen angeschroben werden. Bloß an der Hülse

bleiben für die kleinen Verbindungsstangen die gewöhnlichen Scharniere. Die Hülse

schiebt sich jetzt nicht mehr auf einen viereckigen Theil der Säule, sondern auf

einen runden mit einer Feder versehenen, welche Feder in einer innerhalb der Hülse

befindlichen Nuth gleitet. Solche Gouverneure sind fast durch lauter Dreh-

und Hobelarbeit herzustellen, ein wesentlicher Vortheil bei ihrer Fabrication. Sie

erfordern bei ihrer Anfertigung nicht die halbe Zeit der frühern bei mir

gebräuchlichen und im Hauptwerke abgebildeten. Bei einigen derselben habe ich oben

auf die Säule eine Kugel gestellt. Bei einer Maschine, die nach Preußen bestimmt

ist, könnte man einen einfachen Adler mit ausgebreiteten Flügeln, bei einer nach

Rußland oder Oesterreich gehenden Maschine einen doppelten Adler mit ausgebreiteten

Flügeln auf derselben anbringen, was einen guten Eindruck machen dürfte. Ueberhaupt

halte ich sehr dar- auf, die Gouverneure meiner Dampfmaschinen etwas

herauszuputzen. Sie sind in allen Fällen gut in die Augen fallende Organe, die einer

Dampfmaschine eine gewisse Lebendigkeit geben, und deren interessante Verrichtung

schon allein eine Auszeichnung der Art verdient.

Ich wende bei meinen Kolben noch immer Hanfliederung an, und wage auch nicht eher

davon abzugehen, bis directe und unwiderlegliche Beweise mich von der Unrichtigkeit

meiner Ansichten in Bezug auf diese Liederung überzeugt haben. Die Reibung der

Kolben mit Metallliederung bei sehr hohem Drucke schreckt mich noch immer ab, und

das nicht so sehr die Reibung der Ringe an den Wänden des Cylinders, als die der

einzelnen beweglichen Theile des Kolbens unter einander, wobei diese mehr oder

weniger ihre nöthige Beweglichkeit einbüßen, und den Kolben zu einem starren Stempel

machen, der keinen dichten Schluß bezwecken, wenigstens ihn nicht lange behalten

kann, wenn er ihn auch anfangs zeigt. Vorzügliche Furcht habe ich aber vor

gußeisernen Ringen, nie werde ich mich wenigstens entschließen können, sie an einer

Maschine zu versuchen, die ich auf Bestellung und unter contractlichen Garantien

baue; der Besteller müßte denn ein Freund von mir, mit mir von gleicher Gesinnung,

ein Mann des Fortschritts seyn. Die Kolben mit Hanfliederung befriedigen mich noch

immer vollkommen, vorzüglich bei ihrer jetzigen Einrichtung, wo das Packen derselben

so leicht und bequem geschieht, ohne daß man nöthig hat sie aus dem Cylinder

herauszunehmen. Sie brauchen sehr wenig Fett und arbeiten in großer Hitze dicht, und

mit geringer Reibung und Abnutzung der Cylinderwände. Achtet man gehörig auf sie,

gibt ihnen beim jedesmaligen Stillstande der Maschine gehörig Talg, zieht ihre

Liederung im Anfange öfters einmal nach, so gehen sie lange, oft halbe JahreDie Liederung des Kolbens der in der hiesigen großherzoglichen

Maschinenanstalt arbeitenden großen Maschine hat in diesem Augenblicke ein

volles Jahr ausgehalten., ja länger ohne Erneuerung, und diese ist, da wo die Kolbendurchmesser nur

klein sind, nie mit großen Kosten verbunden, während ein Metallkolben bei einer

nothwendigen Reparatur oder gänzlichen Erneuerung große Kosten verursacht, zu

geschweigen, daß er bei einem nach und nach eintretenden Zustande der

Unvollkommenheit großen Dampfverlust zur Folge hat. Sobald sich indessen eine

günstige Gelegenheit darbietet, will ich doch wenigstens Versuche mit einem solchen

Kolben und zwar an meiner eigenen in meiner Werkstätte arbeitenden Maschine machen, um seine

Wirkung und seinen Erfolg mit der eines Hanfkolbens zu vergleichen.Es arbeitet, seitdem ich dieses schrieb, bereits über ein Jahr hinaus ein

Kolben mit Metallliederung in der in meiner Werkstätte angewandten

Dampfmaschine. Er ist nach dem Principe des Hrn. Meier in Mülhausen construirt, sein

Kolbenkörper ist von Gußeisen, während seine Ringe von einer härtern

Composition von Rothguß (5 Theile Kupfer und 1 Theil Zinn) sind. Obgleich er

in den Cylinder so eingesetzt wurde wie dieser aus der Bohrbank kam, die

Cylinderwände sich also in einem ziemlich rauhen Zustande befanden,

arbeitete der Kolben doch sogleich ziemlich dampfdicht, und schliff sich

während seines Gebrauches bald noch dichter ein, wobei die reibenden Flächen

seiner Ringe, ohne Spur von Zerstörung zu zeigen, immer glatter und sauberer

erschienen, und sichtlich weniger Reibung an den Cylinderwänden erfuhren.

Wenn während dieser einjährigen Arbeit des Kolbens einigemal eine geringe

Nachhülfe nöthig war, so wurde sie augenscheinlich durch die zu große

Reibung desselben an den rauhen Cylinderwänden bedingt. Ich glaube dieß um

so mehr annehmen zu müssen, als in meiner Maschine nicht für beständig ein

höherer Dampfdruck angewandt wird.Ich kann nicht läugnen, daß ein so glücklicher Versuch, zumal unter den

obwaltenden ungünstigen Umständen gemacht, mich in meiner frühern Ansicht

über Metallkolben und ihre Anwendbarkeit für höhern Dampfdruck einigermaßen

wankend gemacht hat. Der Meier'sche Kolben ist

aber auch ein ganz vorzüglicher, ein ausgezeichneter Metallkolben zu nennen,

und hat gewiß den größten Theil des Verdienstes am glücklichen Erfolge. Ich

für meinen Theil stellte ihn. als ich ihn sah, sogleich über alle übrigen

Metallkolben, und es wurde mir klar, daß wenn je ein erwünschtes Resultat

von Metallkolben für höhern Druck zu erreichen sey, dieser Kolben es vor

allen andern erreichen werde. Leider scheint es noch keine Beschreibung von

diesem schönen Metallkolben zu geben. Ich habe eine Zeichnung desselben

durch meinen jetzigen Werkführer erhalten, der sie in Wien auftrieb, und

würde seine Einrichtung hier gerne mittheilen, wenn es der Zweck dieser

Abhandlung erlaubte, und ich überzeugt seyn könnte daß Hr. Meier diese Mittheilung

nicht ungerne sähe.

Im polytechn. JournaleBd. XXXII S. 153. habe ich schon einmal einen Kolben mit Metallliederung beschrieben, den ich

in England erfand, und ihn bei 200 Pfd. Dampfdruck auf den Quadratzoll anwandte. Ich

ließ ihn erst von temperirtem Stahl, dann von härterm Rothguß machen. Der erste

zerkratzte gleich den Cylinder in dem Maaße daß Späne davon gingen, der zweite

weniger, aber seine einzelnen Theile verloren in der Hitze dieses Dampfes alle

Beweglichkeit, auch wurden er und der Cylinder sehr angegriffen. Diese Versuche

wurden aber, wie gesagt, unter einem Dampfdrucke von 200 Pfd. auf den Quadratzoll

gemacht. Vielleicht daß sie unter einem Drucke von 8 Atmosphären besser ausfallen

würden. Vor einiger Zeit fiel mir ein Metallkolben von viel einfacherer Construction

als dieser ein, den ich hier beschreiben will, weil ihn vielleicht ein Mechaniker

bei niedrigerm Dampfdrucke, namentlich in Locomotiven benutzen möchte.

Er besteht aus einem einzigen nicht zu schmalen elastischen Ringe, dessen offene

Stelle dadurch von oben und unten gedeckt wird, Daß in dem Körper des Kolbens, und zwar

in den beiden Deckplatten des Ringes ein Schieber von halbmondförmiger

Durchschnittsfläche gegen die Wände des Cylinders gedrückt wird. Dieser ist in eine

halbmondförmige Vertiefung der Deckplatten dicht eingeschmirgelt, und auch gegen den

Ring gedichtet. Hinter demselben schiebt eine Feder, die ihn vorwärts gegen die

Wände des Cylinders antreibt. Damit der innere Ring sich nicht drehe, tritt vom

Kolbenkörper ein Stift in seine offene Fuge ein. Zur Verstärkung seines Anschlusses

kann man noch einige starke Federn hinter demselben anbringen.

In Fig. 17,

18, 19 und 20, Tab. V,

ist dieser sehr einfache Kolben und zwar in Fig. 17 von außen, in

Fig. 18

im perpendiculären Durchschnitte, in Fig. 19 im horizontalen

Durchschnitte durch die punktirte Linie cd (Fig. 18) und

in Fig. 20 in

einem gleichen durch ef genommen, abgebildet. a bezeichnet in allen vier Figuren den elastischen Ring,

b, b sind die beiden halbmondförmigen Schieber. In

Fig. 19

und 20 sieht

man bei g die Federn hinter demselben. Sie liegen in

einer Vertiefung der obern k und untern Deckplatte l des Kolbens, die zu diesem Zwecke etwas dicker

gegossen sind. Bei h, h, Fig. 20, sieht man drei

Hülfsfedern für den elastischen Ring; bei i den Stift,

der in die offene Stelle des elastischen Ringes greift, und diesen vor Drehung

bewahrt; m, m sind Bolzen, welche die Deckplatten mit

dem Kolbenkörper vereinigen.

Dieser Kolben hat, obgleich nicht einfacher als der Perkins'scheDen Perkins'schen Kolben, worauf er am 6. Juni

1824 ein englisches Patent erhielt, findet man abgebildet und beschrieben im

London Journal of arts and Sciences, Jan.

1824 pag. 1. Polytechn. Journal Bd. XIII S. 305., doch einen Vortheil vor diesem voraus. Seine halbmondförmigen Schieber

werden nicht durch den Dampf gegen die Wände des Cylinders getrieben, wie bei

diesem. Da nämlich die unelastischen Ringe des Perkins'schen Kolbens nicht rundherum an den Cylinder dampfdicht anschließen,

so tritt der Dampf um dieselben, und drückt sie mit einem Drucke gegen die

Cylinderwände, der der Größe der an diese dampfdicht liegenden Flächen dieser Ringe

entspricht. Da nämlich auf dieser Stelle der Dampfdruck wegfällt, auf der

entgegengesetzten des Ringes aber nicht, so ist diese Erscheinung leicht erklärlich.

Ein Vortheil bei meinem Kolben ist überdem noch der, daß der elastische Ring

nirgends in seiner freien Wirkung beschränkt wird, daß keine Keile seiner

Elasticität hindernd in den Weg treten, und in dem Falle, daß man seinen Anschluß noch durch Federn zu

verstärken strebt, diese seine Elasticität nicht mehr oder weniger aufheben, sondern

derselben noch mehr zu Hülfe kommen.

Wenn ich bedenke, mit welcher großen Kraft die bisher bei den Locomotiven

gebräuchlichen Kolben oft gegen die Cylinderwände gedrückt werden, wie ihre

Elasticität durch die Keile zum Theil ganz aufgehoben wird, so scheint mir mein

Kolben in dieser Beziehung wirkliche Vortheile gewähren zu müssen, und ich bin sehr

begierig ihn einmal operiren zu sehen. Sobald sich eine passende Gelegenheit

darbietet, soll er seine Prüfung bestehen, und sollte er sich als praktisch

beweisen, so werde ich zu seiner Zeit Nachricht darüber mittheilen. Der einzige

Zweifel, den ich gegen seine zweckmäßige Wirkung hege, bezieht sich auf den

elastischen Ring. Da derselbe durch keine der jetzt gewöhnlichen gewaltsamen Mittel

gegen den Cylinder gedrückt wird, so ist die Frage, ob der Anschluß forcirt genug

sey, ob vielmehr zwischen ihn und die Cylinderwände dringende Dämpfe ihn nicht von

diesen abdrücken und sich einen Weg suchen werden, vorzüglich bei einem Dampfdrucke

wie ich ihn anwende. Ist dieß der Fall, nun dann schweige man ganz von den gerühmten

Metallkolben. Ein Anschluß, der so forcirt werden muß, kann wenig reellen Werth

haben. Welche Vortheile blieben dann noch den Metallkolben? Keine; denn die größere

Reibung erzeugt größere Abnutzung, vorzüglich in so bedeutender Temperatur, als

diese Kolben und die Cylinder annehmen; längere Dauer der Kolben sowohl als des

Dampfcylinders wird ja aber gerade als ein Hauptvortheil der Metallkolben

bezeichnet.

Diese wichtige Angelegenheit muß sich durch die Locomotiven durchaus bald aufklären.

Nur schade, daß es so wenige unbefangene Beobachter, so wenige Mechaniker gibt, die

ihre Fehler offen bekennen, von dem eingewurzelten Schlendrian gerne abgehen, denen

es nicht unbequem ist selbstständig weiter fortzuschreiten. Es sitzt sich im alten

Sauerteige so warm, warum sollten sie ihn verlassen oder ihn in Gefahr bringen

verlassen zu werden, warum die Dornenbahn des Fortschritts gehen, wenn sie sanft

gebettet und in Ruhe bleiben können?

Schon so oft. ist es mir durch den Kopf gegangen, ob nicht ein Material zur Dichtung

der Kolben einer Dampfmaschine aufzufinden sey, das mit großer Elasticität

Unzerstörbarkeit in der Hitze eines höhern Dampfdruckes verbände und eine sehr

geringe Reibung verursachte. Wäre Kautschuk, dieses zu so vielen Lebensbedürfnissen

verwandte Material, oder

die Gutta-percha zu gebrauchenIch habe Versuche mit vulcanisirtem Kautschuk gemacht. Derselbe zeigte sich

jedoch, mehrere Wochen der Temperatur von Dämpfen höheren Druckes

ausgesetzt, sehr erweicht, und erhärtete bedeutend nach dem Abkühlen, so daß

sich nicht viel in Absicht auf meine im Texte ausgesprochenen Wünsche

erwarten läß., so welchen Riesenschritt würden wir beim Bau der Dampfmaschinen dann

vorwärts thun! – Haben wir doch nichts bei diesen Maschinen, was uns das

Leder der Pumpen und hydraulischen Pressen ersetzt. Welch ein Nachtheil, daß Leder

nur in der Kälte oder bei einem sehr geringen Temperaturgrade anzuwenden ist.

Welches kümmerliche Surrogat ist für das Leder der Hanf, diese unzusammenhängende,

wandelbare, faserige, leicht verwirrte und wegen ihres wenigen Zusammenhanges

zerstörte Masse, vorzüglich bei Liederungen der Dampfmaschinen! Hat man ihn aber

durch Metall vollkommen ersetzt, wird man ihn je vollkommen ersetzen? Diese Frage

wird erst in der Zukunft Beantwortung finden, bis jetzt scheint das Räthsel noch

immer nicht ganz gelöset, so viel man auch von seiner Lösung spricht und hie und da

prahlt.

Ich habe nun noch die Steuerung der Maschine meiner Werkstätte ausführlich zu

beschreiben, zumal sie manches Brauchbare enthält, und sich in der Erfahrung als

dauerhaft bewiesen hat. Sie ist von mir an zwei Maschinen versucht, an der meiner

Werkstätte und der Otto Kähler'schen in Malchow, und ist

eine Steuerung mit runden Scheiben, wie sie Oliver Evans

in Amerika viel angewandt hat; die Scheiben drehen sich jedoch um ihren Mittelpunkt

nicht ganz im Kreise herum, sondern haben eine Hin- und Herbewegung. Diese

Abweichung habe ich vorzüglich aus dem Grunde beobachtet, weil die Erfahrung ergeben

hat, daß rotirende Schieber leichter Riefeln und Schrammen bei der Reibung auf

einander bekommen, als solche die nur einen Theil eines Kreises bei ihrer Bewegung

beschreiben. Was diese Erscheinung für eine Ursache habe, wage ich nicht zu

bestimmen; daß sie sich jedoch wirklich zeige, ist mir von vielen praktischen

Mechanikern bezeugt worden, weßhalb ich keinen Zweifel daran habe, auch hat meine

eigene Erfahrung mir die Wahrheit dieses Zeugnisses bestätigt.

Diese von mir angewandte Scheibensteuerung liegt in einer cylindrischen Büchse unter

dem schwingenden Cylinder, und ist mit diesem durch ein massives Mittelstück in der

Weise verbunden, wie ich es an meiner neuen Normalmaschine beschrieben habe. Dieses

Stück enthält ganz wie an jener Maschine die Canäle, die mit dem Cylinder in

regelrechter Verbindung stehen, nur hat es keine Schwingzapfen und die dahin führenden Canäle, indem

der Cylinder im Mittel aufgehangen ist. Der Bewegungsstiel geht unten im Deckel der

Steuerungsbüchse, die unten gegen dieses Stück geschroben ist, durch eine

Stopfbüchse, und enthält außerhalb derselben einen Hebel, dessen Ende mit einer

Lenkstange beweglich verbunden ist, die wieder in eine unten an die Gestellplatte

der Maschine geschrobene Stütze eingelenkt ist. Da das Ende dieses Bewegungshebels

sich nicht in einer und derselben Ebene bewegt, sondern mit dem schwingenden

Cylinder einen Bogen beschreibt, dessen Mittelpunkt in der Schwingachse liegt, so

waren hier keine gewöhnlichen Scharniere an den Enden des Hebels und der Stütze

möglich, sondern es wurden an diesen zwei Enden Kugelgelenke angeordnet, deren

Construction sehr einfach ist, und die weiter unten beschrieben werden sollen.

Ich habe mehrere Abbildungen von dieser Steuerung gegeben, um recht deutlich zu

werden. In allen verschiedenen Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben und Zahlen

gleiche Gegenstände. Fig. 3 und 4 (Tab. V) zeigen einen

perpendiculären Längs- und Querdurchschnitt dieser Steuerung, wo man die

Stellung aller verschiedenen Theile derselben über und neben einander und in ihrer

Verbindung unter einander sehen kann; Fig. 7 den Boden der

Büchse oder die Grundplatte mit ihren Löchern besonders; Fig. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 die verschiedenen

kreisenden Scheiben in verschiedenen Ansichten.

Die Grundplatte der Büchse (Fig. 7) enthält drei

Oeffnungen, zwei (a und b)

in Form von Sectoren, von denen die eine a das oben

bezeichnete Stück rechtwinklich durchbohrt und bei d,

Fig. 3, in

den Cylinder, und zwar in den Raum unter den Kolben mündet. Sie bringt die Dämpfe

unter diesen und leitet sie zurück in den Exhaustionscanal; die andere b liegt dieser gerade gegenüber und führt in den

Seitencanal des Cylinders und so über dem Kolben. Ein drittes kreisförmiges Loch

(c) ist die Exhaustionsöffnung. Es liegt im Centrum

der Platte, führt die Dämpfe zur Seite aus dem Stücke heraus, und steht durch ein

Rohr von größerem Durchmesser (Fig. 2, e, Tab. V) mit dem Exhaustionscanale des vordern

Schwingzapfens f in Verbindung. Die ersten beiden

Oeffnungen sind, vom Centrum bis zur Peripherie gerechnet, so breit, daß zwischen

ihnen und der Peripherie und der Exhaustionsöffnung ein schmaler Ring g, Fig. 7, gefüllt erscheint.

Ihre beiden Seitenränder sind Radien des Kreises der Scheibe, und ihre Entfernung

von einander hängt ab von der Größe der Bewegung, die man der Scheibe mittheilen

kann. Alle drei Oeffnungen müssen ihrem Querschnitte nach gleich groß, die

Exhaustionsöffnung wo möglich etwas größer seyn.

Gegen diese Grundplatte reibt von unten die erste Scheibe von meiner in meinem

Hauptwerk angegebenen Rothgußmischung.In letzter Zeit habe ich für alle meine Schieber diese Rothgußmischung gerne

etwas härter genommen, von 5 bis 5 1/2 Thln. Kupfer und 1 Thl. Zinn, und sie

auf einer Fläche von halbirtem Guß arbeiten lassen. Sie enthält auf ihrer der Grundplatte zugekehrten in Fig. 5 bezeichneten

Kreisfläche 4 Oeffnungen h, i, k, l ganz von den

Dimensionen der beiden ersten Oeffnungen der Grundplatte, und im Centrum eine ganz

gleiche Exhaustionsöffnung m. Sowohl auf der einen als

auf der andern Seite liegen die Oeffnungen h, i und k, l in einer solchen Entfernung von einander, daß die

zwischen ihnen bleibenden Füllungen n hinsichtlich der

Entfernung ihrer Seitenränder von einander die Oeffnung in der Grundplatte um ein

weniges übertreffen, so daß sie die Oeffnungen in der Grundplatte vollkommen zu

decken vermögen wenn sie über dieselben geschoben werden. Da beide Füllungen genau

einander gegenüber liegen, so werden beide die Oeffnungen der Grundplatte zu

gleicher Zeit decken. Dieß geschieht, wenn die Kurbel der Maschine in die tobten

Punkte tritt, wo jeder Ab- und Zufluß in den Dampfcylinder vollkommen

aufgehoben seyn muß.

Diese Scheibe enthält inwendig zwei Höhlungen von der in Fig. 6 bezeichneten Form.

Diese Figur stellt nämlich einen horizontalen Querdurchschnitt der Drehscheibe,

durch die Mitte derselben genommen, vor. Die Höhlungen, deren äußere und innere

Wände concentrisch mit der Peripherie der Drehscheibe und der der Exhaustionsöffnung

laufen, verbinden auf der linken Seite die Oeffnungen i

und l, und diese zugleich mit der Exhaustionsöffnung m, indem die zwischen der Höhlung und dieser liegende

Wand wegfällt; auf der rechten Seite die Oeffnungen h

und k mit der auf der untern Scheibenfläche angegebenen

Oeffnung o (Fig. 6). Das Ganze ist auf

derjenigen Fläche (also der untern), die der Oeffnung o

entgegengesetzt ist, ganz bis auf diese Oeffnung geschlossen, die in Fig. 6 punktirt und in

Fig. 8,

die diese untere Fläche vorstellt, bei o dunkel

schraffirt vorgestellt ist.

Man betrachte nun das Spiel dieser Drehscheibe auf der Grundplatte. Stehen die

Füllungen n, n über den Oeffnungen der Grundplatte, so

sind alle Dampfwege zum Cylinder hin und zurück vollkommen abgeschlossen, und dieß

bezeichnet den Zeitpunkt, wie schon oben bemerkt worden ist, wo die Kurbel der

Maschine in den todten Punkten steht, und zugleich den Mittelpunkt der Bewegung der

Drehscheibe. Ueber diesen geht nun die Scheibe bei ihrer Hin- und Herdrehung

bald auf der einen, bald auf der andern Seite gleich weit hinaus. Wird sie rechts bewegt, so tritt

die Oeffnung h vor die Oeffnung a der Grundplatte, und führt den Dampf, der in die Scheibenhöhlung dieser

Seite durch d, Fig. 3, strömt, unter den

Kolben, zugleich aber schiebt sich die Oeffnung l, die

mit der linken Höhlung der Drehscheibe und durch diese mit der Exhaustionsöffnung in

Verbindung steht, vor die andere Oeffnung b, Fig. 7, der

Grundplatte, die mit dem obern Raum des Cylinders über dem Kolben communicirt, und

führt von hier den Dampf in die linke Höhlung, und von dort durch die

Exhaustionsöffnung m fort. Dreht man nun die Drehscheibe

nach der rechten Seite um, so treten die Füllungen n,

Fig. 5,

zwischen den Oeffnungen h und i und k und l

wieder vor die Oeffnungen a und b der Grundplatte und hemmen jeden Zu- und Abfluß, in welchem

Momente die Kurbel über den entgegengesetzten tobten Punkt fortschreitet. Sind die

Füllungen über die Oeffnungen a und b der Grundplatte herüber, und zwar nach links gegangen,

so tritt die Oeffnung i vor die Oeffnung a der Grundplatte, und die Oeffnung k vor b, welches die Folge

hat, daß der Dampf durch b über den Kolben tritt, und

der unter dem Kolben befindliche durch die Exhaustionsöffnung m entweicht.

Dieses Spiel der Drehscheibe, die in Fig. 3 und 4 bei A in ihrer Stellung in der Büchse und in ihrem

Zusammenhange mit den übrigen Organen der Steuerung erscheint, ist also ganz dem des

Wechselschiebers gewöhnlicher Schiebersteuerungen ähnlich, und hat keine

Schwierigkeiten begriffen zu werden. Schwieriger ist jedoch das Spiel der

Abschlußscheibe B, die in Fig. 12 besonders und

zwar in ihrer untern Ansicht, und in Fig. 13 im

perpendiculären Durchschnitte abgebildet ist, durchzusehen. Sie arbeitet auf der

untern Fläche der eben beschriebenen Drehscheibe A, und

ist von Gußeisen und von geringerer Stärke als die Drehscheibe. Wie schon bekannt

ist, hat diese untere Fläche (Fig. 8) der Drehscheibe

nur ein einziges Loch o, welches in die Dampfhöhlung

derselben führt. Diese Oeffnung hat, von Seitenwand zu Seitenwand gemessen, nur die

halbe Breite der Oeffnungen h, i, k und l. Mit ihr correspondirt eine ganz gleiche Oeffnung in

der Abschlußscheibe, die dieselbe ganz durchbohrt. Tritt diese Oeffnung vor die der

Drehscheibe, so ist eine Verbindung eröffnet zwischen dem innern Raume der

Steuerungsbüchse und der Dampfhöhlung der Drehscheibe, und die Dämpfe strömen von

ersterer, in welche sie durch das Dampfrohr p (Fig. 2) einen

immerwährenden Zufluß haben, in die letztere und so weiter nach Beschaffenheit der

Stellung der Drehscheibe und ihrer Oeffnungen vor denen der Grundplatte. Steht nun

die Oeffnung der Abschlußscheibe nicht über der Oeffnung der Drehscheibe, sondern

links neben derselben, und zwar so, daß die Verbindung zwischen beiden abgeschnitten ist, so wird beim

Linksdrehen dieser Scheibe die Abschlußscheibe mit ihr fortbewegt, weil sie durch

eine Feder fest gegen dieselbe gedrückt wird, muß aber alsbald in Stillstand kommen,

wenn sie auf ein Hinderniß in ihrer Fortbewegung stößt. Da dieses Hinderniß aber die

Bewegung der Drehscheibe nicht hemmt, so fährt diese fort, in derselben Richtung

sich zu drehen, und tritt mit ihrer Oeffnung allmählich vor die der Abschlußscheibe.

Die Folge hievon ist, daß die Dämpfe aus der Steuerungsbüchse durch o in die Höhlung der Drehscheibe treten. Setzt nun die

Drehscheibe ihre Bewegung noch weiter fort, so tritt die Oeffnung der Drehscheibe

über die der Abschlußscheibe weg, und der Dampf ist wieder von ersterer

abgeschlossen. Bewegen wir die Drehscheibe nach der entgegengesetzten Seite, so wird

die Abschlußscheibe zuerst diese Bewegung wieder mitmachen, weil sie nun das

Hinderniß ihrer Bewegung nach der erstern Richtung verläßt, und wird diese Bewegung

wieder mit derselben so lange fortsetzen, bis sie auf ein gleiches Hinderniß auf der

andern Seite stößt. Dadurch wieder arretirt, wird sich das Loch der Drehscheibe in

der entgegengesetzten Richtung wieder vor das der Abschlußscheibe, und dann endlich

wieder darüber wegdrehen. Durch diesen Vorgang wird also ebenso wie bei der ersten

Bewegung der Drehscheibe zuerst die Communication zwischen Schieberbüchse und

Drehscheibe eröffnet, und bald darauf wieder geschlossen werden.

Es kommt nun darauf an, ein passendes Hinderniß für die Arretirung der

Abschlußscheibe zu finden, und dieses besteht in einem Knaggen von hartem Stahl, der

mit einem conischen Zapfen durch die Wand der Steuerungsbüchse, und zwar durch die

auf der Seite der Oeffnung o liegende reicht, und hier

dampfdicht und sehr fest angeschroben ist. Man sieht ihn in Fig. 9 und 10 bei q. Auf die Abschlußscheibe sind ebenfalls 2 Knaggen r und s

Fig. 9, 10 und 12

festgeschroben, die bestimmt sind gegen den andern Knaggen zu stoßen, wenn die

Abschlußscheibe in ihrer Bewegung gehemmt werden soll; und müssen in einer solchen

Entfernung von einander liegen, daß sie auf beiden Seiten dann gegen den Knaggen der

Schieberbüchse stoßen, wenn die Drehscheibe jedesmal den halben Weg durchlaufen hat

und die Kurbel also in dem tobten Punkte steht. Ist die Größe der Oeffnung in der

Abschlußscheibe und die mit ihr correspondirende in der Drehscheibe gegen die Größe

der Bewegung der Drehscheibe richtig berechnet, so wird die Hälfte dieser Bewegung

immer gerade hinreichen die Oeffnung in der Drehscheibe zuerst vor die der

Abschlußscheibe zu bringen, dann aber sie wieder abzuschließen. Man sieht, daß hier

ein ganz ähnlicher Vorgang stattfindet wie bei der Steuerung meiner im Hauptwerke beschriebenen

Normalmaschine. Die Abschlußscheibe wird jedesmal in den tobten Punkten der Kurbel

arretirt, und wie dort der Abschlußschieber über die Oeffnung, die sie decken und

öffnen soll, in solcher Weise hinweggeführt, daß sie selbige zuerst öffnet und dann

wieder schließt. Da während dieser Zeit die Kurbel den halben Weg bis zum nächsten

tobten Punkte zurückgelegt hat, so wird also schon auf der ersten Hälfte des

Kolbenzugs derjenige Dampfzufluß, der mit dem Uebergange der Kurbel über den tobten

Punkt begann, wieder aufgehoben. Je nachdem auf diesem Wege nun das Schließen der

Oeffnungen früher oder später geschieht, wird der Abschluß früher oder später

besorgt.

Wenn man die Abbildungen mit diesen Erläuterungen gehörig zusammenhält, des ganzen

Spiels der Schieber in meiner frühern Normalmaschine sich recht lebhaft erinnert,

und dasselbe mit dem der beiden Scheiben vergleicht, so wird man bald Licht in diese

complicirten Vorgänge bringen, indem das Spiel der Scheiben außerordentliche

Aehnlichkeit mit dem der Schieber hat. Die Berechnung ist dann leicht, und wird

jeder Mechaniker sie sehr bald finden, wenn er nur folgende Hauptpunkte bei

derselben beobachtet:

1) Man muß den Durchmesser der Scheiben und der Büchse so einrichten, daß bei der zu

Gebote stehenden Größe der Drehung der Scheiben alle Oeffnungen darin die gehörige

Größe gewinnen. Man vergleiche hier meine in meinem Hauptwerke in diesem Punkte

gegebenen Regeln. Gewöhnlich, vorzüglich bei kleinen Maschinen muß der Durchmesser

der Scheiben dem des Cylinders gleich seyn.

2) Man prüfe die Größe des Schwingungsbogens an dem Punkte, wo der Bewegungshebel

befestigt ist, und richte diesen nicht zu kurz ein, wenn es die nöthige Größe der

Oeffnungen im Verhältnisse zum untern Schwingungsbogen erlaubt.

3) Man gebe der Exhaustionsöffnung und den die Dämpfe von derselben abführenden

Röhren und Canälen die möglich größten Dimensionen.

4) Der Oeffnung o der untern Fläche der Drehscheibe aber

die halbe Breite der andern (Sectoren bildenden) Oeffnungen h, i, k und l, d.h. von radialem Seitenrand zu

Seitenrand gerechnet.

5) Man stelle die Knaggen auf der Abschlußscheibe so, daß diese gerade in den tobten

Punkten der Kurbel arretirt wird. Die halbe Bewegung der Drehscheibe muß dann noch

so groß seyn, daß beide Oeffnungen (in der Dreh- und Abschlußscheibe) erst

vor einander treten, und dann wieder gedeckt werden.

Um die verschiedenen Dimensionen der Scheiben, ihrer Oeffnungen und Knaggen, und ihre

Verhältnisse zu einander besser zu verstehen, habe ich sie in den bezeichneten

Figuren in einer Größe aufgeführt, die eine genauere Beurtheilung aller Maaße nach

dem beigefügten Maaßstabe erlaubt.

Man wird am besten thun, die Grundfläche der Schieberbüchse und die verschiedenen

Scheiben mit ihren Oeffnungen in Pappe auszuschneiden und sie sich über einander um

einen Mittelzapfen drehen zu lassen. Ein solcher Versuch ist äußerst instructiv, und

sehr leicht lernt man dabei die verschiedenen Drehungen der Scheiben und ihre

Dimensionen beherrschen. Bringt man vollends auch die Knaggen auf der

Abschlußscheibe an (man kann sie von Holz aufleimen), und nagelt seitwärts auf dem

Brette, worauf man die Versuche anstellt, einen Knaggen so an, daß er die Stelle des

in der Schieberbüchse befestigten Knaggen ersetzt, so hat man das ganze Bild dieser

Steuerung so belehrend vor Augen, daß selbst in dem Falle, wenn meine Beschreibung

noch einige Dunkelheiten zurückgelassen hätte, diese sich bald aufhellen werden. Ein

genaues Studium der Figuren 3 und 4 dürfte auch alle Organe

der Steuerung in ihrer Stellung über einander uns sehr belehrend vor Augen

stellen.

Es bleibt mir nun noch übrig, die weitere Einrichtung dieser Steuerung zu verfolgen.

Man vergleiche hier Fig. 3 und 4, in welcher bei t der Bewegungsstiel u der

Steuerung dampfdicht durch eine Stopfbüchse p des

Steuerungsbüchsendeckels v geht. Da die Drehscheibe im

Mittel die Exhaustionsöffnung hat, so ist an dieser Stelle nicht gut der

Bewegungsstiel befestigt. Auch darf derselbe in keine steife Verbindung mit der

Drehscheibe gebracht werden, weil er diese sonst in ihrem freien Anschlusse an die

Grundplatte hindert. Ich habe diese Schwierigkeit auf folgende Weise gehoben:

1) passen beide Scheiben genau in die Höhlung der Steuerungsbüchse hinein, so daß sie

um deßwillen bei ihren Drehungen keiner weitern Leitung als der der Wände der Büchse

bedürfen;

2) hat die Drehscheibe auf ihrer untern über der Exhaustionsöffnung geschlossenen

Fläche eine cylindrische Vertiefung genau von dem Durchmesser des Bewegungsstiels

u und höchstens 1/4 Zoll tief (sie darf die untere

Wand der Drehscheibe nicht durchbohren).

Der Bewegungsstiel greift mit seinem obern flachen Ende in diese Vertiefung ein, in

der Weise wie Fig.

3 und 4 bei w zeigen. Diese Einrichtung ist theils

getroffen, um dieses obere Ende des Stiels im Centrum des Schiebers und der

Steuerungsbüchse zu erhalten, theils um von Seiten des Stiels einen Druck gegen das Centrum der

Drehscheibe ausüben zu können, wodurch sie mit der Grundfläche der Büchse in

Verbindung zu bleiben gezwungen wird. Um die Drehscheibe durch den Stiel u in Bewegung zu setzen, ist auf sie eine starke

cylindrische Hülse Fig. 3, 4 und 10

x geschoben, und mit Nuth und Feder in ihrer Stellung

gut befestigt. An dieser ist ein Arm y mit nach oben

stehenden starken Haken z angebracht, der durch den

Schlitz Fig.

9, 10

u. 12 1, der

Abschlußscheibe zwischen zwei Knaggen Fig. 8, 9 und 10, 2 und 3 eingeift, die an die

untere Fläche der Drehscheibe angeschroben sind, in die Schlitzen der

Abschlußscheibe hineinragen, und sich mit dem Haken darin frei bewegen. Durch diesen

Haken wird nun der Drehscheibe die Bewegung des Bewegungsstieles mitgetheilt, ohne

daß die Abschlußscheibe dadurch in ihrer Bewegung turbirt wird. Sämmtliche an die

Dreh- und Abschlußscheibe angeschrobenen Knaggen sind von hartem Stahl, und

damit sie in ihrer Stellung möglichst unverrückbar stehen, habe ich sie in beide

Scheiben ungefähr 1/8 Zoll tief eingelassen.

Um die Abschlußscheibe mit einem gehörigen Drucke von unten gegen die Drehscheibe zu

pressen, dient eine starke Feder Fig. 4, 9 und 10, 4, die über der Hülse

liegt, und in der Mitte sich gegen diese und mit beiden Enden gegen die

Abschlußscheibe stützt, wo ihre Enden mit einem kleinen Schlitz 2 Stiften 5 und 6

umfassen, die dazu bestimmt sind die Feder vor Drehungen auf dieser Abschlußscheibe

zu bewahren. Die Feder ist in der Mitte kreisförmig, und von hier laufen die eben

erwähnten Schenkel aus. Ihr kreisförmiger Theil hat ein Loch 7, womit sie über den

Bewegungsstiel geschoben ist. Da sie nicht allein einen Druck gegen die Scheibe

auszuüben hat, sondern auch ihr Gewicht tragen muß, so nehme ich sie lieber zu stark

als zu schwach.

Der Bewegungshebel (Fig. 2 und 4, 8) für den Bewegungsstiel

ist unten auf einen viereckigen Zapfen desselben genau und fest aufgepaßt, und

vermittelst eines durch seinen Körper und den Bewegungsstiel gezogenen Stiftes in

seiner Stellung auf letzterem gesichert. Derselbe enthält gegen sein Ende hin einen

länglichen Schlitz, in welchen von oben ein Zapfen 9 eingesetzt und durch das

Anziehen einer derben Schraube befestigt werden kann. Dieser Zapfen hat oben einen

kugelförmigen Knopf und ist eingesetzt, d.h. auf seiner Oberfläche glashart gemacht.

Der Schlitz in dem Bewegungshebel dient dazu, die Stellung des Zapfens näher oder

entfernter vom Centrum des Bewegungshebels bewerkstelligen und so die Größe der

Drehung der Scheiben innerhalb der Steuerungsbüchse beliebig verändern zu können,

wodurch ein mehr oder wenigeres Herüberrücken der Oeffnung der Drehscheibe über die

der Abschlußscheibe,

und so eine mehrere oder mindere Expansion bewirkt werden kann. In der Stütze unter

der Gestellplatte, die eine Verbindung des Bewegungshebels mit einem fixen Punkte

darstellt, ist ebenfalls ein Schlitz angebracht, und von innen nach außen ein Zapfen

durchgesteckt, der einen längern cylindrischen Theil mit Gewinde hat, und dessen

Knopf vorne gleichfalls kugelförmig und gut gehärtet ist. Der cylindrische Theil mit

Gewinde enthält 2 Muttern, von denen die eine von innen, die andere von außen gegen

die Stütze geschroben ist. Die eine Mutter ist also eine Gegenmutter, und dient dazu

den Zapfen in jeder beliebigen Entfernung seines Kopfes von der Stütze an diese zu

fixiren. Es ist dieß wesentlich nothwendig, damit man den Bewegungshebel in weiterer

oder geringerer Entfernung von der Stütze schwingen lassen kann, was hinsichtlich

der Adjustirung der Bewegung der Scheiben von wesentlichem Nutzen, ja ganz

unerläßlich ist. Die Schwingungen des Hebels müssen nämlich immer so zu den

Drehungen des Hebels stehen, daß bei beiden die Hälfte ihrer Bewegung immer mit dem

tobten Punkte der Kurbel zusammentrifft.

Die Verbindungsstange umfaßt die kugelförmigen Zapfen des Bewegungshebels und der

Stütze mit einer Art Lager, dessen beide Backen aber halbkugelförmig ausgedreht

sind, so daß die kugelförmigen Zapfen genau und fleißig darin arbeiten. Die beiden

Backen werden durch Schrauben zusammengehalten, nachdem Holzklötze dazwischen gelegt

sind. Beide Lager und die Verbindungsstange sind von geschmiedetem Eisen, und die

Backen da, wo die Kugeln arbeiten, verstählt und abgehärtet.

In Fig. 14,

15 und

16 sieht

man diese Einrichtung. Fig. 14 stellt das

Kugelgelenk des Bewegungshebelzapfens, Fig. 15 und 16 das der

Stütze vor, und zwar Fig. 15 im perpend.

Durchschnitte, Fig.

16 vor Ende angesehen. In Fig. 14 sind a und b die Backen, die den

Kopf c des Zapfens umfassen; d ist ein Theil der Verbindungsstange; in Fig. 15 sind e und f die Backen, g ist die Verbindungsstange, d der Stiel der Kugel a mit seinem Gewinde,

b und c sind die

Muttern, die ihn an der Stütze fixiren. Fig. 16 ist die eine der

Backen dieses Gelenkes, a ist hier der quer

durchschnittene Stiel; b, c, d und e sind 4 die Backen vereinigende Bolzen.

Die Stellung des Bewegungshebels muß in den tobten Punkten genau nach vorne oder nach

hinten, und zwar in der Richtung der Schwingachsen der Cylinder sich befinden, und

die der Scheiben innerhalb der Steuerungsbüchse genau dazu stimmen. Die Stütze liegt

dann zur Seite und in solcher Entfernung von dem zu bewegenden Ende des Hebels, daß

die Verbindungsstange die gehörige Länge erhalten kann. Da bei einer Befestigung des

Hebels in der Richtung nach hinten, eine entgegengesetzte Bewegung der Scheiben

erfolgt, als bei seinem Stande nach vorne, so begreift man, daß in diesem Falle eine

umgekehrte Bewegung der Maschine eintreten wird. Bei dieser Umstellung der Bewegung

muß aber dann zugleich eine Versetzung der Stütze nach hinten eintreten, wenn alles

in regelmäßiger Weise vor sich gehen soll. Die Möglichkeit einer solchen Umstellung

der Bewegung der Steuerungsorgane ist bei dieser Einrichtung ein großer Vortheil,

der in manchen Fällen sehr bequeme Anwendung finden dürfte.

Um die Drehscheibe A (Fig. 3 und 4) auf der Grundfläche der

Steuerungsbüchse gehörig angedrückt zu erhalten, habe ich die Vorkehrung getroffen,

daß eine starke Feder außerhalb der Büchse gegen den Bewegungsstiel drückt. Man

sieht diese Einrichtung vorzüglich deutlich in Fig. 3. Sie besteht aus

zwei Schrauben 18 und 19, die in den Backen der Büchse dampfdicht eingeschroben sind

und nach unten in ziemlicher, in der Figur bezeichneter, Länge hervorstehen. An

ihren untern Enden haben sie Gewinde 20 und 21, auf welche die Feder 22 mit zwei

entsprechenden Löchern geschroben, und an jeder Schraube durch zwei Muttern, 23 und

24 befestigt wird, deren nach der Feder gerichtete Flächen abgerundet sind. Die

Feder 22 hat in ihrer Mitte zur Aufnahme des untern zugespitzten und verstählten

Endes des Bewegungsstiels eine kleine stählerne Pfanne 25, die sich beim Anschrauben

oder Spannen der Feder durch die Muttern 23 und 24 gegen dieselben stützt.

Sieht man eine Maschine mit einer solchen Steuerung, so weiß man anfangs gar nicht,

wo man selbige suchen soll. (Man vergleiche hier Fig. 2.) Ueber der

Gestellplatte ist durchaus nichts davon wahrzunehmen, als die Verbindung ihrer

Canäle mit den Schwingzapfen des Dampfcylinders. Diese wird bewerkstelligt durch ein

Paar kupferne Röhren, von denen die eine, die vordere e

und weitere, von einer Seitenöffnung des massiven Stücks 10 der Steuerung kommt, mit

der Exhaustionsöffnung der Grundplatte zusammenhängt, und von unten in den

Exhaustionscanal des vordern Cylinderschwingzapfens f

mündet; die andere, die hintere und engere p aber den

untersten Theil der Steuerungsbüchse 11 mit dem hintern Schwingzapfen 12 verbindet.

Sie bringt den Dampf von diesem in die Büchse. Die Röhren haben diesem Zwecke gemäße

Krümmungen und Verschraubungen, die aus Fig. 2 ersichtlich sind

und hoffentlich keiner nähern Erklärung bedürfen. Bei den Verschraubungen beobachte

ich hinsichtlich der Bleiringe noch immer genau das alte im Hauptwerke angegebene

Verfahren.

Das Dampfrohr mündet bei den Maschinen mit dieser Steuerung immer in den hintern

Schwingzapfen, und dieser hat demgemäß eine Stopfbüchse. Derjenige horizontale Theil

desselben, der in die Stopfbüchse tritt und mit 13 bezeichnet ist, ist von kleinerm

Durchmesser. Er mündet nach hinten in eine aufrechtstehende Säule 14, die oben einen

Becher oder ein Schmiergefäß 15 hat, von dem ein Canal in die Säule tritt, und mit

einem gewöhnlichen Fettventile (bekannt aus meinem Hauptwerke) versehen ist.

Innerhalb der Säule nach unten befindet sich auch die Drosselklappe in einem

eigenen, zwischen dem untern Schraubenkranze der Säule und des Dampfrohres

eingeschrobenen Stücke, welches für den Stiel der Drosselklappe zugleich eine kleine

Stopfbüchse enthält. Auswendig hat der Stiel, wie gewöhnlich, einen kleinen

Bewegungshebel, der mit der vom Gouverneur kommenden Stange in Verbindung steht. Der

horizontale Theil des Dampfrohres, der in die Stopfbüchse des hintern Schwingzapfens

tritt, wird durch einen Bügel 16 festgehalten, der mit seinen beiden Schenkeln in

den Lagerbock des hintern Schwingzapfens so eingeschroben ist, daß er an passenden

Scharnieren zurückgeschlagen werden kann, und mit einer Stellschraube 17 von hinten

gegen die Säule drückt, indem sie mit einem Körner in eine entsprechende Vertiefung

der Säule greift.

Das Fettventil in der Säule läßt Fett in das Dampfrohr treten, welches mit dem Dampfe

in die Steuerungsbüchse gelangt, und sich hier über die Scheiben verbreitet. Es

schützt diese vor zu großer Reibung und Abnutzung. Auf dem obern Cylinderdeckel

existirt übrigens noch ein zweites Fettventil mit Schmierbüchse, um auch den Kolben

mit Fett versorgen und lubrificiren zu können.

So viel von diesen Maschinen und ihrer Steuerung, die gewiß manches Brauchbare

enthalten, und für manche Fälle, vorzüglich bei geringerer Kraft, im entschiedenen

Vortheile durch ihre Compendiosität und ihre einfache und bequeme Behandlung sind.

Daß sie indessen auch für größere Kraftanwendung taugen, beweist die 20

pferdekräftige Maschine des Hrn. Hallwachs in Malchow, die von gleicher Form ist, und sich dadurch

nur von derjenigen meiner Werkstätte, des Hrn. Otto Kähler in Malchow und der Wismeraner

Maschine unterscheidet, daß sie eine Schiebersteuerung nach Edward'schem Principe hat.

Es liegt eine große Schwierigkeit darin, in einem Lande wo die Industrie noch in so

tiefem Schlummer liegt, wie in Mecklenburg, die Bahn zu brechen. Ich habe für mein

Vaterland die ersten Dampfmaschinen geliefert und seitdem ihre Anzahl bis auf 18

vermehrt; nur sehr wenige derselben erfreuen sich jedoch einer regelrechten

Behandlung. Die meisten

Besitzer derselben scheuen sich vor den Kosten, einen tüchtigen Maschinenmeister

anzuschaffen und zu halten, der als solcher einen höhern Lohn als gewöhnliche

Arbeiter verlangt. Sie geben ihre Maschinen in die Hände von gewöhnlichen Taglöhnern

und bekümmern sich wenig darum, bestreben sich auch selten, sich die nöthigen

Kenntnisse für eine regelrechte Behandlung zu erwerben. Daher die spätern geringern

Resultate einiger meiner Maschinen, die nach der Aufstellung und in der ersten Zeit

ihrer Arbeit die überraschendsten Resultate gaben, daher die öftern Reparaturen an

Werken, die bei ordentlicher Pflege und Wartung wegen ihrer soliden und einfachen

Construction viele hunderte von Maschinen an Dauerhaftigkeit übertroffen

hätten.Man vergleiche hier den in diesem Journale Bd. CVIII S. 171 von mir mitgetheilten Bericht meiner beiden

Arbeiter Say und Jeckel über den Befund der von mir errichteten L....r Dampfmühle.

Solcher Berichte könnte ich mehrere aufstellen. Stets schreibt man hier, aller Beurtheilung der Sache unfähig, der

Unvollkommenheit der Maschinen zu, was man selbst durch eigene Schuld an denselben

verbrach, und nicht selten hält man mir deßhalb die letzten Zahlungen zurück,

wodurch ich natürlich, da mit diesen gewöhnlich erst der Gewinn in meine Hände

kommt, große Verluste erleide. Diese traurige Erfahrung hat mich in der letzten Zeit

oft so mürbe gemacht, daß ich auf geraume Zeit die Anfertigung von Dampfmaschinen

ganz ablobte, und wahrscheinlich wären mir für immer die Lust und der Muth

vergangen, wenn nicht diejenigen meiner Maschinen, die in gute Hände geriethen, und

solche, die unter meinen Augen arbeiten, mich wieder nach und nach aufgerichtet

hätten. Ich führe dieß hier ausdrücklich in der Absicht an, um mich bei denjenigen

zu entschuldigen, deren Bestellungen auf Dampfmaschinen ich nicht annahm. Mit jeder

neuen Maschine die ich baute, wuchs die Masse meiner Sorgen und Verdrießlichkeiten,

und diese wurden mir von Tag zu Tag unerträglicher, je mehr ich dem höhern Alter

zueilend, mich nachgerade nach einer ruhigern Existenz sehnte. Von jeher allen

Proceßstreitigkeiten abhold, ließ ich zuletzt die Sachen zu meinem größten Nachtheil

so gehen, zumal es in Mecklenburg an allen Kunstverständigen fehlt, die meine Gründe

verstehen, richtig zu würdigen, und darnach zu meinen Gunsten zu entscheiden die

Fähigkeit besitzen. Die Wahrheit des alten Spruches: der Prophet gilt nirgends

weniger als in seinem eigenen Vaterlande, fing täglich an gewichtiger auf mir zu

liegen, da man bei so vielen Gelegenheiten ungerecht gegen mich auftrat in Fällen,

wo man ausländischen Baumeistern auf eine für mich beleidigende Weise durch die Finger sah; da man

fortfuhr mich allenthalben durch Mißtrauen zu quälen, wo man sich Ausländern von

unverbürgtem und zweifelhaftem Charakter ohne Bedenken in die Arme warf; da man oft

mit einem gewissen Triumphe Fehler an mir aufsuchte und rügte, die man den

Ausländern gar nicht anrechnete; da man mir meinen gerechten Lohn entzog, wo ich

seiner tausendmal würdiger war als jene; da man mir endlich Strafgelder abpreßte da,

wo ich im allgemeinen Interesse der Menschheit gehandelt, und den Dank der Welt

verdient hätte.Man vergleiche hier das, was ich gleich anfangs in meinen Bemerkungen über

Hochdruckdampfmaschinen in diesem Journale Bd. CIX S. 3 gesagt habe. Ich war nicht Charlatan genug, um mich herauszustreichen, und mich auf jede

Weise geltend zu machen, zu rechtlich, um mir die geringsten unwürdigen Mittel zu

erlauben mich in ein besseres Licht zu stellen. Die Unwissenden, Ununterrichteten im

Publicum hören aber lieber nach grundlosen Prahlereien, als nach wirklichen

sprechenden Thatsachen; ein Schreier der tadelt, wird mehr beachtet als hundert

Lobredner. Solche Erfahrungen machte ich schon als Arzt, und noch mehr als

Mechaniker. Nachdem ich in Rostock 72 Staaroperationen mit ungewöhnlichem Glücke

gemacht hatte, wurde mir einmal, nach dem Auftreten eines andern viel weniger

glücklichen Operateurs, als ich eine falsche Ansicht über Augenoperationen

widerlegen wollte, mit einer Miene, als hätte man Roth sich dessen zu erinnern,

geantwortet: Ach Gott! es ist ja wahr, sie haben sich ja auch mit Augenoperationen

beschäftigt, und jetzt muß ich oft hören: jener Schmied, Mühlenbauer oder Zimmermann

hätte das und das Urtheil über einen von mir vertheidigten oder bestrittenen Punkt

gefällt, und der müsse es doch wissen, vielleicht noch besser als ich verstehen.

Meine Rechnungen über künstliche Maschinen vergleicht man mit denen von Schmieden

und Zimmerleuten, und will sie nach deren Rechnungen beurtheilt und moderirt wissen.

Kurz ich habe für all meinen warmen Patriotismus, für all mein höheres Streben wenig

Freude gehabt; vielleicht daß man erst erkennt, wie rastlos, wie uneigennützig, wie

glücklich und wohlthuend ich für mein Vaterland gewirkt habe,Ich will hier nur an meine Säemaschine erinnern, deren außerordentlicher

Nutzen für Mecklenburg anerkannt ist. wenn ich nicht mehr bin. Ach ein trauriger Trost für den Lebenden, eine

traurige Erhebung für den Alternden, den Tagen, die uns nicht gefallen,

Entgegengehenden! – Wer muß aber nicht gegen die Welt, gegen ihre

Unwissenheit, ihre Vorurtheile und Thorheiten ankämpfen?! Wie oft wäre ich ermüdet,

lebte nicht eine unverwüstliche Kraft des Geistes und Körpers in mir. Möge Gott sie mir noch lange

erhalten; denn noch manchen Kampf werde ich zu bestehen haben, ehe ich den letzten

für dieses Leben kämpft, und meine Gebeine sanft gebettet werden in dem Lande, wo

ich rastlos wirkte und schuf!