| Titel: | Apparat zur Regulirung des Druckes in Dampfkesseln, worauf sich Arthur Dunn, Chemiker zu Dalston in der Grafschaft Middlesex, am 12. Oct. 1848 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 113, Jahrgang 1849, Nr. LXXXVII., S. 420 |

| Download: | XML |

LXXXVII.

Apparat zur Regulirung des Druckes in

Dampfkesseln, worauf sich Arthur

Dunn, Chemiker zu Dalston in der Grafschaft Middlesex, am 12. Oct. 1848 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Juni 1849,

S. 352.

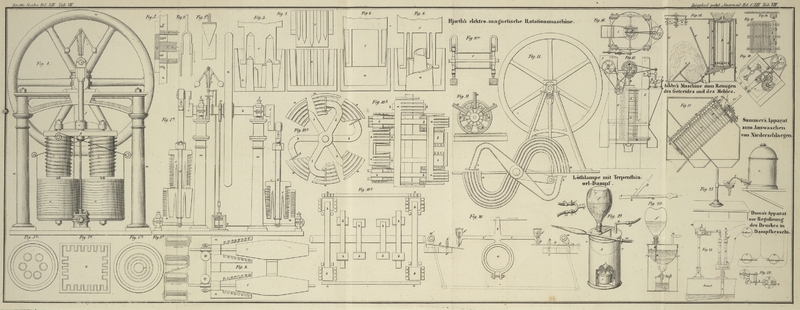

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Dunn's Apparat zur Regulirung des Druckes in

Dampfkesseln.

Den Gegenstand meiner Erfindung bildet die Anordnung thermometrischer Apparate in

Verbindung mit elektrischen Strömen zur Ermittelung der Temperatur und des Druckes

der Flüssigkeiten in Behältern, insbesondere in Dampfkesseln. Meine Erfindung

besteht ferner in der Verbindung elektrischer Apparate mit Manometern, so daß sie

anzeigen, wenn der Druck einer Flüssigkeit einen gewissen Grad erreicht hat.

Fig. 21

stellt einen Theil eines Dampfkessels im Durchschnitte dar; Fig. 22 ist der Grundriß

des Apparates. a ist eine Röhre, welche sich bis unter

die Wasserlinie in den Dampfkessel erstreckt, und dergestalt gebogen ist, daß sie

mit den Seiten des Dampfkessels in Berührung kommt. Sie ist an den Dampfkessel

befestigt, und besitzt an ihrem obern Ende einen Arm b,

in welchen zwei Glasröhren c, d befestigt sind. Die

Röhren a, c, d und der Arm b

sind mit Quecksilber gefüllt, und in der Röhre c

befindet sich ein eiserner Schwimmer e mit einem

Platinstück an seinem obern Ende. f ist ein auf den

Dampfkessel befestigter und durch ein Glasstück g

isolirter Träger. An dem obern Theil dieses Trägers befindet sich ein Schieber h, welcher auf- und niedergeschoben und

vermittelst einer Schraube i befestigt werden kann. An

den Schieber h ist der Arm j

befestigt, dessen Platte j¹ isolirt ist. k ist ein Hebel, welcher mit dem einen Ende an den Draht

l befestigt ist, der sich in die Röhre e hinab erstreckt. An dem untern Ende enthält dieser

Draht eine Platinspitze, so daß, wenn der Schwimmer steigt, auf die unten zu

erläuternde Weise eine elektrische Kette gebildet ist. An dem andern Ende des Hebels k ist ein Stück Platin befestigt, und eben so befindet

sich an der untern Fläche der Platte j¹ ein Stück

Platin, so daß, wenn das Ende des Hebels unter der Platte j¹ ruht, zwischen diesen Theilen ein fortlaufender metallischer

Contact stattfindet; die Kette wird jedoch nicht eher geschlossen, als bis der

Schwimmer in der Röhre c steigt und mit dem erwähnten

Drahte in Berührung kommt. Es ist zu bemerken, daß das Gewicht an dem Ende des mit

dem Draht verbundenen Hebels so beschaffen ist, daß es das andere Hebelende bis

unter die Platte j¹ hebt. An die Platte j¹ ist mittelst einer Schraube n ein Draht m befestigt.

Dieser Draht führt nach einem Glockenapparat o, wie man

denselben bei elektrischen Telegraphen findet, um die Steigerung des Dampfdrucks

anzuzeigen; und um die galvanische Kette zu schließen, geht der Draht von dem

Glockenapparat nach der Batterie p, von deren anderem

Pole sich ein Draht q nach dem Arm b erstreckt. Sobald nun der Schwimmer mit dem Draht in

Berührung kommt, ist die Kette geschossen und die Glocke o kommt in Thätigkeit; aber das fortgesetzte Steigen des Schwimmers hebt

den Hebel an dem einen Ende und drückt ihn an dem andern Ende nieder, so daß er mit

der Platte j¹ außer Berührung kommt, und dann

wird, so lange der Dampf mit dem gehörigen Drucke wirkt, die Glocke o nicht wieder in Thätigkeit kommen. In der Röhre d befindet sich ein Draht, welcher so angeordnet ist,

daß sein unteres aus Platin bestehendes Ende gerade über das Quecksilber zu stehen

kommt, wenn dieses auf der dem Dampfdrucke entsprechenden Höhe steht. Der Apparat

wird nach dem normalen Druck adjustirt und der Draht in der Röhre d mittelst der Schraube o

befestigt. Von dem obern Ende dieses Drahtes geht der Draht r nach dem Glockenapparat s und von da nach

der Batterie. Wenn nun der Dampfdruck das normale Maaß übersteigt, so veranlaßt er

das Schließen der Kette, in dessen Folge die Glocke s

das Warnungszeichen gibt. Die Röhre d kann mit einer

Scale versehen werden, um zu jeder Zeit die dem Dampfdruck entsprechende Temperatur

anzugeben.

Tafeln