| Titel: | Anleitung zur Fabrication des Phosphors; von Professor A. Payen. |

| Fundstelle: | Band 115, Jahrgang 1850, Nr. XIII., S. 56 |

| Download: | XML |

XIII.

Anleitung zur Fabrication des Phosphors; von

Professor A.

Payen.

Aus dessen Précis de Chimie industrielle, Paris

1849.

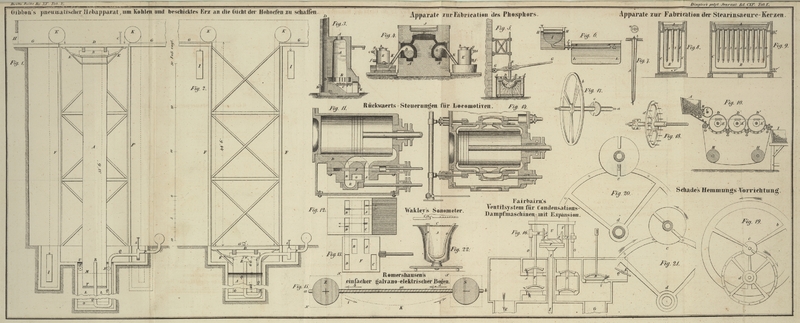

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Payen's Anleitung zur Fabrication des Phosphors.

Man bereitet den Phosphor aus Knochen, die man weiß gebrannt, nämlich in Berührung

mit der Luft bis zur vollständigen Verbrennung der organischen Substanz geglüht hat.

Diese Verbrennung ist ungeachtet der großen Cohäsion der Knochen in einem stehenden

Schachtofen, wie man

solche zum stetigen Brennen des Kalks anwendet, leicht zu bewerkstelligen. Befindet

sich die Phosphorfabrik in der Nähe von Wohngebäuden, so muß man auf diesem Ofen

noch einen umgekehrten Kegel von Eisenblech anbringen, welcher in ein mehr oder

weniger hohes Rohr endigt, um die übelriechenden Gase in einen Schornstein leiten zu

können.

Rauchverzehrender stehender Schachtofen

zum stetigen Brennen der Knochen.

Eine Construction dieses Ofens, welche mich in Stand setzte, durch Verbrennung aller

Gase den unangenehmen Geruch zu vermeiden und die Operation wohlfeiler zu machen,

zeigt Fig. 3.

Der stehende Schachtofen A ist cylindrisch; seine obere

Mündung ist verengert und mit einem Mantel aus Gußeisen versehen; nahe am unteren

Ende sind Oeffnungen B angebracht, durch welche der

innere Schacht mit einer kreisförmigen in den Schornstein D ausmündenden Gallerie communicirt. Roststangen C, die man durch zwei Querstäbe unterstützt, werden am Anfang der

Operation eingelegt; dann wird die Thür E geöffnet und

der Rost mit Brennmaterial (Hobelspänen und trockenem Holz) beschickt, welches man

unter dem Rost anzündet. Sobald die Verbrennung

lebhaft ist, schließt man die Thür E und zündet am

unteren Ende des Schornsteins D durch eine Oeffnung D' einige Hände voll Hobelspäne an, um den Zug

herzustellen. Man verschließt die Oeffnung D'; die

Flamme des Feuerraums streicht dann durch die Oeffnungen in den kreisförmigen Gang

von diesem in den Schornstein. Man beginnt nun den Schacht mit Knochen zu

beschicken, deren organische Materie (faseriges Gewebe, Fettsubstanz etc.) die

Verbrennung unterhält, welche natürlich auf vollständige Weise bewirkt wird, weil

alle gasförmigen Producte eine weißglühende Masse durchziehen. Wenn der Ofen

angefüllt ist, verschließt man einen Augenblick die obere Mündung A' fast gänzlich; hierauf zieht man die Roststangen C heraus, damit die gebrannten Knochen auf die abhängige

Sohle fallen. Nach dieser Operation schließt man die Thür E wieder, füllt den Ofen mit Knochen und zieht von Zeit zu Zeit gebrannte

Knochen heraus, indem man die Thür E öffnet, welche man

sogleich wieder schließt, und man gibt dagegen Knochen durch die Mündung A' hinein. Die Verbrennung ist also eine stetige und

geschieht ohne anderes Brennmaterial als die zu zerstörende Knochensubstanz selbst.

Der unverbrennliche Rückstand von dieser Operation besteht aus beiläufig 80 Procent

basisch-phosphorsaurem Kalk, 16 bis 18 kohlensaurem Kalk und 2 bis 4 Sand, Thon,

Kochsalz etc.

Pulvern der Knochen.

Die weißgebrannten Knochen werden unter verticalen Mühlsteinen gepulvert und

durch ein Sieb geschlagen; die auf letzterm zurückbleibenden Stücke gibt man

wieder unter die Mühlsteine.

Zersetzung der Knochen durch

Schwefelsäure.

Um diese Zersetzung zu bewerkstelligen, das heißt um den basischphosphorsauren Kalk

in schwefelsauren Kalk und zweifach-phosphorsauren Kalk, und den kohlensauren

Kalk in schwefelsauren Kalk zu verwandeln, wendet man auf 100 Gewichtstheile

Knochenpulver 30 Theile concentrirte Schwefelsäure oder vielmehr 45 Theile

Schwefelsäure von 50° Baumé an.

Zu dieser Operation benutzt man eine mit Blei gefutterte Kufe, welche auf einem

Gestell steht. Man gießt zuerst 100 Kil. kochendes Wasser und hierauf 17 Kil.

Schwefelsäure von 50° Baumé hinein; nun trägt man nach und nach unter

Umrühren mit einer hölzernen Spatel 40 Kil. Knochenpulver ein. Durch die sich

entwickelnde Kohlensäure entsteht sogleich ein lebhaftes Aufbrausen; sobald dieses

Aufbrausen vollständig aufgehört hat, macht man noch dreimal eine ähnliche Mischung

von kochendem Wasser, Schwefelsäure und Knochenpulver; man hat nun in der Kufe das

Product von 160 Kil. Knochen durch 68 Kilogr. Säure von 50° Baumé

zersetzt. Die so zu einem dünnen Brei vertheilte und heiß erhaltene Masse muß von

Zeit zu Zeit umgerührt werden, um die Reaction zu begünstigen, auf welche man 12

Stunden Zeit verwendet; dann läßt man die Flüssigkeit 8 bis 10 Stunden lang sich

absetzen und zieht hierauf mittelst eines über dem Niederschlag angebrachten

bleiernen Hahns die klare Flüssigkeit in eine mit Blei gefutterte hölzerne Leitung

ab, welche sie in Filter und dann in bleierne Abdampfpfannen führt.

Methodisches Auslaugen oder

Filtriren.

Man rührt den ersten Bodensatz mit eben so viel Wasser an, als man früher

anwandte; man läßt absetzen und verwendet die Flüssigkeit zum Auswaschen von

vier bis fünf Bodensätzen; auf diese Weise bekommt das Waschwasser in der

fünften oder sechsten Stande 10 bis 12° Baumé, während die erste Stande

durch das wiederholte Aufgießen von Wasser erschöpft wurde, daher man den

Bodensatz aus ihr herausschafft, um eine andere Zersetzung anzufangen.

Dieses methodische Auswaschen könnte man vortheilhaft durch ein ebenfalls

methodisches Filtriren ersetzen, nämlich in Fässern oder Standen, welche mit

einem zweiten durchlöcherten Boden versehen und darüber innen mit Leinwand

ausgeschlagen sind.

Sämmtliche Auflösungen von gehöriger Stärke werden auf etwa 24°

Baumé abgedampft; hierauf schüttet man sie in bleierne Kessel, worin sich

derjenige Antheil von schwefelsaurem Kalk, welcher durch das Abdampfen und

Erkalten der Flüssigkeit unauflöslich wurde, zu Boden setzt. Man gießt dann die

Flüssigkeit ab und seiht sie durch ein Filter von Wolle, um den schwefelsauren

Kalk ganz abzusondern. Hierauf dampft man sie bis zu 33° Baumé ab,

läßt sie absetzen und filtrirt neuerdings.

Abdampfen der Lösung, Versetzen des

Rückstandes mit Kohlenpulver und Austrocknen der Masse.

Nach dem Filtriren nimmt man das Abdampfen wieder vor und treibt es bis zur

Syrupsconsistenz, nämlich bis auf 50° Baumé. Dieser Syrup wird mit 20

Procent seines Gewichts feinem Holzkohlenpulver vermischt und endlich in einem

gußeisernen Kessel zur Trockne abgedampft, indem man ihn fast beständig mit einem

eisernen Haken umrührt.

Da die Flüssigkeit außer übersaurem phosphorsaurem Kalk noch eine gewisse Menge

Schwefelsäure enthält, so entwickelt sich bei deren Zersetzung durch die Kohle

während des Eindampfens eine große Menge schwefliger Säure, welche die Arbeiter sehr

belästigen würde, wenn sich der Kessel nicht unter einem Schornsteinmantel mit gutem

Zug befände.

Nachdem die Masse vollständig zur Trockne gebracht ist und der Boden des Kessels sich

in mäßigem Glühen befindet, läßt man sie erkalten.

Zersetzung des Gemenges und Destillation

des Phosphors.

Die Masse muß nun der Rothglühhitze ausgesetzt werden, damit durch die Einwirkung der

Kohle auf diejenige Phosphorsäure, welche das saure Kalksalz constituirt, letzterer

der Sauerstoff entzogen wird und der frei gewordene Phosphor überdestilliren kann.

Zu dieser ziemlich schwierigen Operation benutzt man Retorten aus Steingut oder Tiegelerde, welche

man zu drei Viertel mit dem Gemenge füllt, indem man ihnen dabei leichte Stöße

ertheilt und ihnen die Neigung gibt welche sie nach dem Einsetzen in den Ofen haben

müssen. Die Retorten aus Steingut werden zuvor untersucht ob sie keinen Riß haben,

und dann mit einem Beschlag aus Thon und Pferdemist versehen, welchen man langsam

und vollständig austrocknen läßt; sie werden in zwei Reihen in einen Galeerenofen

mit doppelter Ueberwölbung gesetzt, welchen Fig. 4 zeigt. Jede Reihe

von fünf Retorten wird durch einen Feuerraum erhitzt, welcher seitwärts vor der

Retorte und etwas unter dem sie unterstützenden Canal A

angebracht ist; die Flamme, welche sich unter dem ganzen Gewölbe verbreitet,

entweicht durch Feuerzüge, die sich über jeder Retorte befinden; die Züge sind

allmählich weiter hergestellt, um die Temperatur besser zu reguliren. Die

Verbrennungsproducte ziehen dann unter ein Hauptgewölbe D, welches sie gegen den Schornstein im Centrum richtet. Eine auf

gußeiserne Platten gelegte Bleipfanne I, worin man einen

Theil der Auflösungen abdampfen kann, gestattet die abziehende Hitze zu benutzen, so

daß sich der obere Theil des Ofens nicht zu stark erhitzt.

An den Hals jeder Retorte B kittet man einen kupfernen

Vorstoß, welcher selbst mit dem aufstehenden Schnabel einer kupfernen Vorlage E verkittet wird. Als Kitt dient Kalk, zu Pulver

gelöscht und mit Blut, Eisenfeile und Schwefel angerührt; oder auch ein Gemenge von

sehr trockenem gepulvertem Letten und Leinöl, welches einen dicken und dehnbaren

Teig bildet.

Die Vorlage hat eine große Oeffnung, durch welche man leicht den Arm stecken kann und

die mit einem Deckel h geschlossen wird; ein kleines

Rohr g auf der Vorlage läßt man offen, damit die Gase

entweichen können, und ein seitwärts an derselben angebrachtes Rohr f – bis an welches hinauf man die Vorlage mit

Wasser füllt – dient zum Ablassen der Flüssigkeit. Nachdem alle Retorten so

angeordnet sind, vermauert man die Vorderseite der Oefen C unter der Ueberwölbung mit Ziegeln und zündet dann das Feuer an, welches

man ganz allmählich während 12 Stunden verstärkt, damit kein rascher

Temperaturwechsel stattfinden kann, welcher das Springen der Retorten veranlassen

würde. Man beginnt das Heizen mit Torf, welcher wegen seiner regelmäßigen

Verbrennung und seiner geringeren Heizkraft (als Holz von demselben Rauminhalt) das

Springen der Retorten leichter zu vermeiden gestattet; man beendigt das Feuern mit

gespaltenem trockenem Holz, dessen längere Flamme alle Retorten besser einhüllt; das Feuern wird

fortgesetzt bis kein Gas mehr entweicht.

Anfangs entweicht Luft mit Wasserdampf gemischt, dann halb gekohltes Wasserstoffgas

und Kohlenoxydgas, in Folge der Einwirkung der Holzkohle auf das Wasser des sauren

phosphorsauren Kalks; später, wenn die Säure des Kalksalzes sich zu zersetzen

anfängt, mischt sich dem Kohlenoxyd auch Phosphorwasserstoff bei, welcher weiße

Dämpfe erzeugt: an diesem Zeichen erkennt man, daß die Destillation des Phosphors

beginnt. Da das Volum der Flüssigkeit in der Vorlage zunimmt, so läßt man einen

Theil derselben durch das Rohr f ablaufen, damit kein zu

starker Druck entsteht, weil bei einem solchen die Verkittungen nachgeben würden;

wenn eine Verkittung undicht wird, was man an einem phosphorischen Leuchten erkennt,

so verstreicht man die entstandenen Fugen mit Kitt; man heizt immer stärker, so daß

sich fortwährend Phosphorwasserstoff und Kohlenoxyd, mit Phosphordampf gemischt,

entwickeln, und wenn diese Gasentbindung vollständig aufgehört hat, was gewöhnlich

nach drei Tagen und zwei Nächten oder 60 Stunden der Fall ist, hat die Operation ihr

Ende erreicht.

Wäre, der Schnabel der Vorlage nicht weit genug, so würde er sich gegen das Ende

verstopfen, nämlich durch Gemenge von (etwas oxydirtem) Phosphor und Kohle,

vielleicht auch Silicium, welche einen höheren Schmelzpunkt haben als der reine

Phosphor; man kann übrigens die untere Mündung des Schnabels stündlich mit der Hand

frei machen, indem man letztere in einen langen mit Wasser getränkten Handschuh aus

Gemsenleder steckt; dieses Mittels bedient man sich auch, um die ersten

Phosphortheile, welche wegen eingeschlossener Gase auf der Flüssigkeit schwimmen und

sich während der Operation entzünden würden, auszudrücken, damit sie im Wasser

untersinken. Oft steigt die Temperatur der Vorlage zu hoch; in diesem Falle kann man

sie abkühlen, indem man kaltes Wasser hinein schüttet, welches man durch das Rohr

f wieder abläßt; hiebei ändert sich aber der Druck

und die Verkittungen können nachlassen. Besser wäre es, alle Recipienten in einen

Wasserkasten zu stellen, wie Fig. 4 zeigt, dann vor den

Recipienten eine Röhre i anzubringen, in welche der Hahn

eines oberen Recipienten mündet, so daß beim Oeffnen desselben das Wasser in dünnen

Strahlen durch die Röhren i auf die Vorlagen getrieben

wird und sie abkühlt.

Reinigen des Phosphors und Apparat zum

Formen oder Körnen dieselben.

Sobald die Destillation beendigt ist,Wenn man den Phosphor nicht aus den Vorlagen herausnehmen will, muß man diese

Gefäße mit Wasser füllen, damit nicht in Folge von Verdunstung der

Flüssigkeit etwas Phosphor trocken gelegt wird und sich entzünden kann. Da

in dem Augenblick wo die Destillation zu Ende geht, die erweichten Retorten

sich senken und ihr Inhalt oft in den Canal auslauft, worauf sie gestellt

sind, so muß man letztern mit einem Schabeisen von der Masse reinigen, bevor

sie durch Erkalten erhärtet und diese Operation also sehr erschwert

würde. nimmt man den Vorstoß k von der Retorte weg und

taucht ihn in kaltes Wasser; man zieht den Phosphor aus jeder Vorlage heraus; um ihn

von Oxyd, Kohle etc. zu reinigen, welche er enthalten kann, muß man ihn durch

Gemsenleder filtriren; hiezu schmilzt man ihn vorerst zusammen, indem man ihn in

irdenen Töpfen in einem Wasserbad von 48° Reaumur zergehen läßt; nachdem er

durch Erkalten erstarrt ist, hüllt man ihn in eine nasse und vollkommen

ausgewaschene Gemsenhaut ein, woraus man einen Beutel C

(Fig. 5)

macht, den man sogleich in eine kupferne Schale bringt, welche in der Mitte eines

mit Wasser von 40° R. gefüllten Gefäßes befestigt ist; sobald der Phosphor

vollständig geschmolzen ist, preßt man den Beutel mit einer hölzernen Schale D, D, auf welche man mittelst des Hebels G, G so wirkt, daß der Druck sehr langsam verstärkt

wird; der geschmolzene Phosphor dringt durch die Haut und sammelt sich flüssig am

Boden des Gefäßes.Früher drückte man den Phosphor zwischen den Händen oder mit einer hölzernen

Zange durch das Leder; wenn aber der Beutel riß, wurde flüssiger und

brennender Phosphor umhergeschleudert, was diese Operation sehr gefährlich

machte.

Nun hat man bloß noch den Phosphor zu formen; in den meisten Fabriken geschieht dieß

mittelst einer Glasröhre die sich nach unten ein wenig erweitert; man bringt den

Phosphor unter Wasser zum Schmelzen, erwärmt auch die Röhre, bringt ihr unteres Ende

in den geschmolzenen Phosphor, nimmt das obere Ende in den Mund und saugt den

Phosphor so hoch wie man für gut findet, hinein, schließt dann das untere Ende mit

dem Finger und taucht die Röhre in kaltes Wasser, worauf der Phosphor sehr bald

erstarrt und gewöhnlich, beim Oeffnen der Röhre, von selbst herausfällt; so erhält

man ihn in durchscheinenden cylindrischen Stängelchen.

Leichter kann man den Phosphor mittelst des Apparats Fig. 6 formen; der

Phosphor wird genau bei seinem Schmelzpunkt in flüssigen Zustand versetzt mittelst eines

Wasserbads H, H, in einem elliptischen oder conischen

Gefäß I, an dessen Boden eine knieförmig gebogene Röhre

angebracht ist; letztere endigt in einen Hahn J, welcher

an die Wand eines Gefäßes L, L gelöthet ist, worin sich

Wasser befindet; man steckt in die Durchbohrung des Hahns eine Glasröhre M, M; öffnet man dann den Hahn, so lauft der Phosphor in

die Röhre bis 1 oder 1 1/2 Zoll vor ihrem Ende und erstarrt darin; man verschließt

mit dem Finger oder einem Stöpsel N das Ende der Röhre;

nun zieht man sie heraus und taucht sie in ein Gefäß mit kaltem Wasser, damit die

Phosphorstange sich ablöst, worauf man die Röhre wieder verwendet.

Mit demselben Apparat kann man den Phosphor auch sehr leicht in Form von Körnern

bringen; man braucht nur auf ein Brettchen, welches sich an der Oberfläche des

kalten Wassers in der Höhe der Röhre befindet, eine 2 bis 3 Zoll dicke Schicht

lauwarmes Wasser von etwa 32° R. zu gießen, welches sich wegen der

verschiedenen Dichtigkeit nicht mit dem kalten Wasser vermischt; man öffnet dann den

Hahn J mäßig, so daß der Phosphor tropfenweise

ausfließen kann. Natürlich muß jeder Tropfen, indem er durch die Masse kalten

Wassers dringt, erstarren, so daß sich der Phosphor in Form von Körnern am Boden des

Gefäßes ansammelt.

Gestehungskosten des

Phosphors.

Ein doppelter Ofen, welcher zehn Retorten enthält, liefert 12 Kil. Phosphor. Die

Dauer einer Operation, die Zeit zum Beschicken, langsamen Anheizen und

Auseinandernehmen inbegriffen, ist vier Tage. Wenn man vier solche Oefen hat (nebst

einem fünften, um während der Reparaturen nicht feiern zu müssen), so kann man jeden

Tag einen Brand erhalten, also bei 300 Arbeitstagen jährlich 3600 Kil. Phosphor.

Jede der acht Retorten aus Steingut kostet 2 1/2 bis 3 Franken und jede der zwei

Retorten aus Tiegelerde kommt auf 4 Franken zu stehen. Sie sind nur einmal

anwendbar, denn der grauliche feste Rückstand von neutralem phosphorsaurem Kalk ist

so hart, daß man ihn nicht herausbringen kann, ohne die Retorte zu zerbrechen,

selbst wenn sie am Ende der Operation nicht aus der Form kommen oder Risse erhalten

würden. Eine Gemsenhaut hält ebenfalls nur eine einzige Operation aus; ihr Gewebe,

welches dann durch die fremdartigen Körper verstopft ist, ließe ohnedieß den

Phosphor nicht mehr durchfiltriren. Die im Beutel zurückgebliebene braune Substanz

behandelt man mit schwacher Salpetersäure, welche ein wenig Phosphor frei macht, den man durch bloße

Destillation reinigt.

Im Großen kann man aus 100 Pfd. gebrannter Knochen höchstens 11 Pfd. Phosphor

erhalten; wegen des häufigen Zerspringens der Retorten erhält man aber nur 8 bis 9

Pfd.

Tafeln