| Titel: | Ueber das Gießen der Stearinkerzen und ihr Poliren mittelst der Maschine; von Prof. Payen. |

| Fundstelle: | Band 115, Jahrgang 1850, Nr. XIV., S. 63 |

| Download: | XML |

XIV.

Ueber das Gießen der Stearinkerzen und ihr

Poliren mittelst der Maschine; von Prof. Payen.

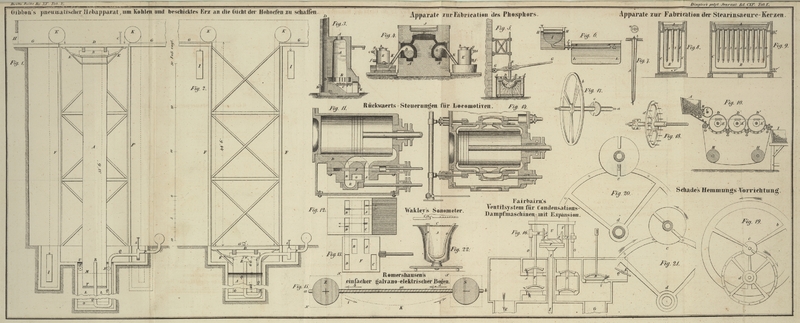

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Payen, über das Gießen und Poliren der Stearinkerzen.

Im polytechn. Journal, Jahrgang 1848, Bd. CX S. 106 wurde die Fabrication der

Stearinsäurekerzen mitgetheilt, wie sie Dumas in seinem

Handbuch der angewandten Chemie beschreibt; was dieser Beschreibung Payen in seinem Précis de

Chimie industrielle, Paris 1849, beifügt, betrifft im Wesentlichen nur das

Gießen und Poliren solcher Kerzen.

Gießen der Stearinkerzen. Die festen und weißen Brode von

Stearinsäure, aus welchen Kerzen gegossen werden sollen, muß man zuerst bei der

Temperatur des siedenden Wassers umschmelzen, nämlich in einem kupfernen Kessel mit

doppeltem Boden, welcher durch Dampf erhitzt wird. Gewöhnlich setzt man der

Stearinsäure 3 bis 5 Procent WachsProf. Knapp gibt in seinem Lehrbuch der chemischen

Technologie, 1847 Bd. I, den Wachszusatz zu 1 1/2 bis 2 Procent an, welches

Verhältniß in Deutschland wohl nicht überschritten wird. zu, welches ihre Krystallisation verworrener macht und verhindert daß die

Kerzen zu zerreiblich ausfallen.

Die metallenen Lichtformen sind den gewöhnlichen ähnlich, nur ist der Trichter (die

Kapsel) auf deren oberen Oeffnung größer, damit die darin zurückbleibende

geschmolzene Masse die Gase austreten läßt und die Form besser ausfüllt. Die jetzt

gebräuchlichen Formen haben einen einzigen Trichter (aus Weißblech) für dreißig

Kerzen (Fig.

7, 8 und

9). Man

befestigt den Docht am oberen Theil der Form mit einer kleinen durchbrochenen

Scheibe a, a' (Fig. 7), in deren Mitte

sich ein Loch zum Durchziehen des Dochts befindet, welcher durch einen an seinem Ende gemachten

Knoten zurückgehalten wird; am unteren Theil der Form A'

hält ein hölzerner Stift den Docht in der Richtung seiner Achse gespannt.

Diese Dochte sind zopfartig geflochten oder doch stark gedreht, damit man die Kerzen

nicht zu putzen braucht; in Folge des Flechtens und einer Drehung, welche man dem

Docht in dem Augenblick ertheilt wo man ihn mit dem Holzstift in der unteren

Oeffnung anzieht, muß er sich beim Abbrennen der Kerze schwach zur Seite biegen und

krümmen, so daß seine Spitze aus der Flamme hervorsieht und sich in Berührung mit

der Luft ununterbrochen einäschert. Dessenungeachtet könnte noch Asche von dem Docht

auf die Kerze gelangen und letztere beschmutzen; man hat es aber dahin gebracht, die

Asche so zu reduciren, daß sie unbemerklich wird: hiezu genügt es, die Dochte in

eine Auflösung von Boraxsäure zu tauchen. Diese Säure bildet mit dem Kalk und der

Kieselerde der Asche ein schmelzbares Glas, welches man am Ende des Dochts bei

seiner Verbrennung in Kügelchen glänzen sieht.In 1000 Gewichtstheilen Wasser löst man 3 Theile Boraxsäure auf und setzt

noch 5 Theile concentrirter Schwefelsäure zu; letztere erleichtert die

Einäscherung und trägt zum Krümmen des Dochts bei.

Nachdem die Dochte in der Achse der Formen befestigt sind, bringt man letztere in

Reihen von zwölf bis dreißig auf dem Trichter in den Heizapparat womit ihre

Temperatur erhöht wird. Dieser Apparat A, B (Fig. 8 und 9) besteht aus

Kästen von Eisenblech mit doppelter Hülle C, C, von

denen jeder dreißig Formen aufnimmt; letztere sind mit einem Luftbad umgeben,

welches mittelst eines in die doppelte Hülle C, C

strömenden Dampfstrahls auf der Temperatur des siedenden Wassers erhalten wird.

Durch einen Hahn r kann man die Luft aus der doppelten

Hülle entweichen lassen; der Hahn r' dient zum Ablassen

des condensirten Wassers.

Sobald die Formen warm genug sind (etwa 36° R.), bringt man sie auf ein

Gestell aus Holz und füllt sie mittelst eines Löffels mit langem Schnabel; man muß

Stearinsäure anwenden, welche vorher geschmolzen wurde und zu krystallisiren

beginnt: diese Vorsichtsmaßregel und das Erwärmen der Formen sind nöthig, damit die

fette Säure dickflüssig laufen und die Formen anfüllen kann ohne zu gestehen, dann

aber fast augenblicklich so rasch krystallisirt, daß man eine verworrene und

feinkörnige Krystallmasse erhält.

Nach dem Erkalten der Formen nimmt man den Holzstift weg, welcher den Docht

zurückhält und zieht die Kerzen heraus; man bricht das Uebergußstück ab und

schneidet den Docht unter der kleinen Scheibe weg. Die Abfälle werden in einem mit

Silber plattirten Kessel mittelst Weinsteinsäure gereinigt und dann direct zum

Gießen von Kerzen angewandt.

Die gegossenen Kerzen müssen einige Zeit dem Licht und der Feuchtigkeit ausgesetzt

werden, damit sie ganz weiß werden. In den Städten, wo der Platz beschränkt ist,

kann hiezu ein auf den Fabrikgebäuden errichteter Altan mit Vortheil benutzt

werden.

Poliren der Kerzen. Endlich

müssen die Kerzen noch beschnitten und polirt werden, was mittelst einer sehr

einfachen Maschine Fig. 10 geschieht. Man legt die Kerzen alle in derselben Richtung in dem

Trichter (Rumpf) A in Schichten über einander; eine

cannelirte Walze B nimmt eine nach der andern auf und

führt sie bei ihrer Umdrehung vor die Kreissäge C,

welche sie abschneidet und auf ein endloses Wollentuch fallen läßt, welches durch

die Rollen G, G, G gehalten wird und unter den Walzen

H, H hinzieht. Während die den Rollen und Walzen

ertheilte rotirende Bewegung das Wollentuch in Circulation setzt, werden zugleich

drei andere Walzen, D, D', D'', welche mit Wollenzeug

überzogen sind, in der entgegengesetzten Richtung bewegt, nämlich durch die drei

Getriebe E, E', E'', welche drei auf einer

gemeinschaftlichen Achse befindliche endlose Schrauben umdrehen.

Die rotirende Bewegung aller Walzen und Rollen trägt dazu bei, daß die Kerzen

vorschreiten, indem sie sich selbst rollen, von dem Augenblick an wo sie unter die

Säge C fallen bis zur letzten Rolle G welche sie in den Recipient I abgibt. Da übrigens die drei Walzen D, D',

D'', sowie ihre Getriebe und endlose Schraube, auf einem beweglichen Gestell

angebracht sind, so erhalten sie eine rasche Hin- und Herbewegung in der

Richtung ihrer Achse. Man begreift daher, daß die Kerzen, indem sie zwischen zwei

Wollengeweben rollen, auf ihrem ganzen Woge in der Längenrichtung gerieben werden,

folglich glatt und polirt in den Recipient gelangen, aus welchem man sie zum

Verpacken herausnimmt.

Tafeln