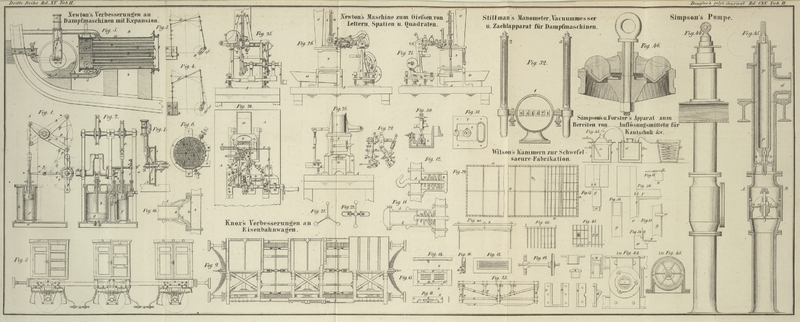

| Titel: | Paul Stillman's Manometer, Vacuummesser und Zählapparat für Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 115, Jahrgang 1850, Nr. XVIII., S. 99 |

| Download: | XML |

XVIII.

Paul Stillman's Manometer, Vacuummesser und

Zählapparat für Dampfmaschinen.

Aus dem Civil Engineer and Architect's Journal, Juni 1849,

S. 169.

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Stillman's Manometer und Zähler für Dampfmaschinen.

Dieses Instrument, von dessen Aussehen man sich durch die Skizze Fig. 32 einen Begriff

machen kann, ist vorzüglich für Schiffsdampfmaschinen

bestimmt. Es entspricht dreierlei verschiedenen Zwecken, und besteht 1) aus einer

cylindrischen eisernen Büchse, welche vorne mit einem Zifferblatte versehen ist, in

welchem neben einander sechs oder nach Bedürfniß mehr Schlitze angebracht sind,

durch welche man die Ziffern sehen kann, welche die Anzahl der Umdrehungen angeben,

die von der Maschine gemacht wurden. Dieser Theil der Vorrichtung wird der Zähler

oder das Register genannt. Das Instrument besteht ferner aus zwei Indicatoren, von

denen der eine für den Dampf, der andere für das Vacuum bestimmt ist, und von

welchen der erste durch eine Röhre mit dem Kessel, der zweite mit dem Condensator in

Verbindung steht. Diese beiden Indicatoren bestehen aus oben hermetisch

verschlossenen Glasröhren, deren untere Enden in kleine Gefäße eintauchen, welche

nur durch Oeffnungen am Boden mit den Quecksilberbehältern in Verbindung stehen. In

diese Oeffnungen sind Stöpsel eingeschraubt, so daß nur in Folge des Zwischenraumes

zwischen den Gewindgängen der Druck auf die Quecksilberoberfläche in den Glasröhren

mit demjenigen, welcher

in den Quecksilberbehältern stattfindet, sich ausgleichen kann. Der Zweck dieser

Anordnung ist, die rasche Bewegung des Quecksilbers bei plötzlichem Wechsel der

Spannung zu vermeiden. Ferner können die gefüllten Röhren auf diese Weise leichter

umgewandt und in die kleinen Gefäße gesteckt werden, ohne daß von der Füllung etwas

ausläuft. Der nur zum Theil gefüllte Dampfmanometer macht seine Anzeigen mittelst

des Grads der Luftcompression, welche durch das gewaltsame Steigen des Quecksilbers

hervorgebracht wird, während der anfänglich ganz gefüllte Vacuummesser durch das

Fallen des Quecksilbers wie gewöhnlich seine Angaben macht. Um dem Verunreinigen der

Manometerröhre durch oxydirtes Quecksilber vorzubeugen, wird auf die Oberfläche des

letztern ein wenig Schwefeläther gebracht. Diese Indicatoren sind so in einem

kleinen Raum bei einander und können nicht leicht in Unordnung gerathen.

Den Zähler betreffend, ist sein Mechanismus folgender: ein Hebel, welcher mit irgend

einem passenden Theile der Dampfmaschine verbunden ist, wird durch diesen in

schwingende Bewegung versetzt. Dieser Hebel steckt auf einer horizontalen Achse,

welche parallel zum Zifferblatte in dem eisernen Gehäuse liegt. Auf den Enden dieser

Achse ist ein Rahmen befestigt, welcher eine zweite Achse trägt, die parallel zur

erstern liegt. Auf diese zweite Achse sind sechs Klinken oder Arme neben einander

und in gewissen Entfernungen von einander so aufgesteckt, daß der äußerste Arm

rechts ohne die andern fallen, sich aber nicht heben kann, ohne die übrigen

mitzunehmen.

Der Rahmen mit der Klinkenachse etc. erhält durch die Bewegung des mit der Maschine

verbundenen Hebels eine Drehung von 36° oder eine Zehntelsumdrehung.

Die Enden der Klinken liegen oder gleiten vielmehr auf sechs Cylindern, welche neben

einander auf die erste Achse aufgesteckt sind.

Alle diese Cylinder können sich in ein und derselben Richtung drehen, sind von

einander unabhängig und auf folgende Weise angeordnet: um uns kürzer fassen zu

können, wollen wir sie mit 1, 2, 3, 4 etc. numeriren, und mit dem Cylinder rechts

den Anfang machen. Auf dem zur rechten Hand liegenden Rande des Cylinders hat jeder

derselben zehn Einschnitte, und auf dem linkseitigen Rande, welcher über den

gezahnten Rand des zweiten Cylinders übergreift, nur einen einzigen. Diese

Einschnitte sind so, daß die Enden der Sperrklinken einfallen können. Beim

Rückwärtsgehen des Rahmens etc. geht auch die Sperrklinke zurück, bis sie in den

nächst folgenden Einschnitt einfällt, so daß sie beim Vorwärtsgehen den ersten

Cylinder um ein Zehntel dreht. In dem Raume zwischen den beiden Cylinderrändern und gerade vor den

Oeffnungen in dem Zifferblatte sind die Zahlen 1, 2, 3 bis 0 in gleichen

Entfernungen auf den Cylinderumfang gravirt.

Von den Sperrklinken liegt jede auf dem übergreifenden Rande des vorhergehenden

Cylinders, so daß auch jede nur dann auf den verdeckten und gezahnten Rand des

darunter liegenden einfallen kann, wenn die einzige Oeffnung im linken Rande gerade

unter die Klinke zu liegen kommt. Da dieß aber bei einer ganzen Umdrehung nur einmal

der Fall ist, und die Bewegung der Klinke nur eine Zehntels-Umdrehung

beträgt, so folgt, daß der Cylinder Nr. 2 nur um ein Zehntel gedreht werden kann,

nachdem der Cylinder Nr. 1 eine ganze Umdrehung vollbracht, oder sein Umfang zehnmal

denselben Raum durchlaufen hat, und so fort. Wenn also die erste Ziffer rechts

Einheiten bezeichnet, so drückt die zweite Zehner, die dritte Hunderte etc. aus, und

dehnen wir dieß nun über alle Nummern aus, so muß sich Nr. 1 hunderttausendmal

drehen, um für Nr. 6 eine einzige Umdrehung zu erhalten. Es ist noch zu bemerken,

daß jede Umdrehung der Dampfmaschine den Cylinder Nr. 1 um ein Zehntel drehen muß,

da die zehn Einschnitte auf dem rechten Rande frei, und durch keinen andern Cylinder

bedeckt sind, wie dieß bei den übrigen fünf Cylindern der Fall ist.

Da die Cylinder frei auf der Achse stecken, so kann man sie vorwärts bewegen, und den

Zähler jederzeit auf Null stellen, ohne die Sperrklinken aufzuheben, ja ohne das

Zählergehäuse zu öffnen.

Die Vortheile der beschriebenen Anordnung sind:

1) Einfachheit und Symmetrie;

2) die Leichtigkeit, mit welcher die Resultate abgelesen werden können, und

3) die Bequemlichkeit, mit welcher das Instrument gestellt werden kann.

Die beiden letzten Punkte sind bei Apparaten dieser Art sehr beachtenswerth. Außerdem

kommt der neue Zähler viel wohlfeiler zu stehen als die bisherigen. Der Erfinder Hr.

Stillman erhielt für sein Instrument den ersten Preis

bei der Industrie-Ausstellung, welche im October 1848 in Philadelphia statt

fand.

Tafeln