| Titel: | Verbesserungen an Expansions-Dampfmaschinen, welche sich W. E. Newton, Civilingenieur in London, als Erfindung von Ch. Keller in New-York, am 28. December 1848 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 115, Jahrgang 1850, Nr. XIX., S. 102 |

| Download: | XML |

XIX.

Verbesserungen an

Expansions-Dampfmaschinen, welche sich W. E. Newton, Civilingenieur in London, als

Erfindung von Ch.

Keller in New-York, am 28.

December 1848 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Nov. 1849, S.

249.

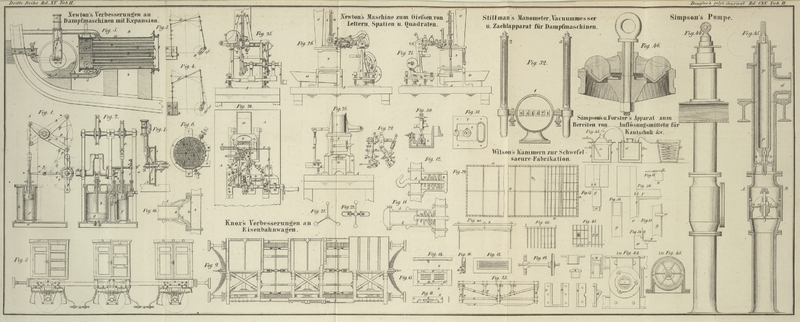

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Newton's Verbesserungen an

Expansions-Dampfmaschinen.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß, in je größerer Ausdehnung die Expansion bei

Dampfmaschinen angewandt wird, desto ökonomischer der Effect der Maschine ausfällt,

vorausgesetzt, daß keine entgegenwirkenden Elemente in dem Mechanismus aufgenommen

werden. Um der Expansion des Dampfs ihre volle Wirkung zu ertheilen, sollte sie

entweder gegen einen Widerstand gerichtet seyn, welcher genau in demselben

Verhältnisse abnimmt, wie der Dampfdruck in Folge der Expansion, oder was auf das

nämliche herauskommt, die Hebelwirkung des durch diese Kraft getriebenen Körpers

sollte im umgekehrten Verhältniß des abnehmenden Drucks zunehmen. Die gewöhnliche

Kurbeldampfmaschine bietet ziemlich das Entgegengesetzte dieses Erfordernisses dar.

Es wäre nun allerdings schwierig, einen diesem Principe angemessenen Mechanismus zu

ersinnen. Die unregelmäßige mechanische Wirkung des mit Expansion wirkenden Dampfs

ist durch die Figuren 3 und 4 versinnlicht. Die

erstere bezieht sich auf die Annahme, daß der Dampf bei 1/4, die letztere daß er bei

1/20 seines Hubes abgeschnitten wird. a stellt den

Cylinder vor, b den Kolben, c die Verbindungsstange des Kolbens; d, d den

Balancier; e die Lenkstange; f die Kurbel; g den von dem Kurbelzapfen

beschriebenen Kreis; i die Curve des Druckes des sich

expandirenden Dampfs. Wenn der Dampf bei 1/4 seines Hubes abgeschnitten wird, so

wird die Hälfte der ganzen mechanischen Wirkung des Dampfes dazu verwendet, den

Kolben um etwas mehr als 1/4 des ganzen Hubes in die punktirte Lage h zu treiben, während die Kurbel nur ungefähr 1/3 einer

halben Rotation vom todten Punkte aus macht und zwar längs desjenigen Theils der

Rotation, in welchem sie den kürzesten Hebelarm darbietet. Während des nächsten

Viertels des Hubes gelangt die Kurbel in die Linie j,

welche die Hälfte der halben Umdrehung anzeigt, und indem sie dieser Stellung sich

nähert, nimmt ihr

Hebelarm nahezu im umgekehrten Verhältniß des abnehmenden Dampfdruckes gegen den

Kolben zu. Dieses ist jedoch der einzige Theil des Hubes, in welchem die Bewegung

und Hebelwirkung der Kurbel in einer solchen Beziehung zu einander stehen, daß sie

annähernd die Ausübung der vollen mechanischen Kraft des Dampfs gestatten; wogegen

während des übrigen halben Hubes die Hebelwirkung der Kurbel abnimmt, während der

Druck zunimmt. Die große Mangelhaftigkeit zeigt sich in dem Umstande, daß wenn der

Dampf bei 1/4 des Hubes abgesperrt wird, eine Hälfte der mechanischen Kraft des

Dampfs dazu verwendet wird, die Kurbel nur durch 1/3 ihrer dem ganzen Hube

entsprechenden Bahn zu bewegen, während die übrigen 2/3 der Bahn durch die andere

Hälfte der mechanischen Kraft des Dampfs zurückgelegt werden, und zwar durch eine

Kraft welche abnimmt, während ihr Hebelarm gleichfalls abnimmt. Aus der Betrachtung

der Skizze Fig.

4 geht hervor, daß diese so nachtheilige Unregelmäßigkeit zunimmt, wenn

der Dampf noch früher, z.B., wie obige Skizze zeigt, bei 1/20 des Hubes abgesperrt

wird. Hier befindet sich die Linie h des mittleren

Druckes bei 1/8 des Hubes; daher würde die eine Hälfte der mechanischen Kraft des

Dampfes dazu verwendet, um den Kolben nur um 1/8 seines Hubes zu bewegen, während

die übrigen 7/8 des Hubes nun durch die übrige Hälfte der mechanischen Kraft zu

vollenden wären. Aus dieser Erläuterung geht hervor, daß in je ausgedehnterem Grade

die Expansion des Dampfs bei der gewöhnlichen Kurbelmaschine angewendet wird, desto

unregelmäßiger die Bewegung und desto unvortheilhafter die Anwendung der Triebkraft

ausfällt.

Im Hinblick auf das oben ausgesprochene Problem und die theoretischen Mängel der

gewöhnlichen Maschine, war es wünschenswerth, eine Maschine herzustellen, welche

alle praktischen Vortheile der gewöhnlichen Kurbelmaschine darbietet, nämlich

Einfachheit, Wohlfeilheit der Construction, Stärke und Dauerhaftigkeit, zugleich

aber eine ökonomische Anwendung des Princips der Expansion zuläßt.

Die Erzielung dieses wichtigen Zweckes ist der Gegenstand des ersten Theils der

vorliegenden Erfindung. Sie besteht erstens darin, daß man die Kurbelachse näher als

seither an der Achse des Balanciers anbringt; d.h., anstatt die Kurbelachse in einer

Ebene mitten zwischen einer durch die Verbindungsachse der Lenkstange mit dem

Balancier und seinen beiden Schwingungsenden gehenden Ebene und einer zu dieser

parallelen Ebene anzubringen, welche durch diesen Punkt des Balanciers in der Mitte

des Schwingungsbogens geht, wird sie in eine gerade Linie verlegt, welche durch die

Verbindungsachse der Lenkstange mit dem Balancier an den Schwingungsenden geht.

Dadurch führt weniger als die erste Hälfte des Kolbenhubes die Kurbel vom todten

Punkte aus durch eine Hälfte ihrer halben Drehung; der übrige Theil des Hubes aber

führt die Kurbel durch die übrige Hälfte der halben Drehung, nämlich bis zum andern

todten Punkte, und bringt zugleich die Verbindungsstange während der zweiten Hälfte

ihrer halben Drehung näher zum rechten Winkel, als während der ersten Hälfte,

vermehrt also auf diese Weise nicht nur die Geschwindigkeit des Kolbens, während er

durch den sich expandirenden Dampf getrieben wird, sondern bewirkt auch, daß er auf

einen längeren Hebelarm wirkt, als bei irgend einer andern bekannten

Kurbelmaschine.

Die Erfindung besteht zweitens in der Anordnung zweier einfach wirkender Maschinen,

welche auf Kurbeln wirken, die unter 180° gegen einander gestellt sind,

wodurch die Kraft des expandirenden Dampfs ökonomischer angewandt und eine

regelmäßigere Bewegung erzeugt wird.

Drittens besteht die Erfindung in der Anbringung einer zweiten Maschine von größerem

Rauminhalt als die erste, welche den Dampf nur an dem einen Ende und von der ersten

empfängt. Dieses Ende steht abwechselnd mit der ersten Maschine, um Dampf zu

empfangen, und mit dem Condensator in Verbindung, so daß der Kolben durch die

Expansion des Dampfs nach einer Richtung getrieben wird, nachdem der Dampf in der

ersten Maschine gewirkt hat.

a und b

Fig. 1 und

2 sind

zwei gleich große an einer gemeinschaftlichen Achse angeordnete Balanciers; der

kurze Arm des einen a ist durch eine Stange c mit der Kolbenstange d

eines Kolbens e verbunden, welcher in dem Cylinder f der ersten Maschine läuft; der entsprechende Arm des

andern Balanciers b ist auf ähnliche Weise mit einem

Kolben g verbunden, welcher in dem Cylinder h der zweiten Maschine (Fig. 2) sich bewegt. Die

längeren Arme beider Balanciers stehen durch Stangen i,

j mit zwei um 180° von einander abstehenden Kurbeln k, l der Kurbelwelle m in

Verbindung, so daß, während der eine Kolben unten ist, der andere in seiner höchsten

Lage sich befindet und umgekehrt. Die Lenkstange i, j

sollte ungefähr 2 1/2mal so lang als ihre Kurbel seyn. Die Kurbelachse befindet sich

in der durch die Enden des Schwingungsbogens des Balanciers gehenden geraden Linie.

Aus dieser Stellung folgt, daß der längere Arm des Balanciers, wenn er durch 1/3 des

abwärts gehenden Kolbenhubes in die punktirte Lage p,

d.h. ungefähr um 1/3

seines ganzen Schwingungsbogens bewegt wird, die Kurbel k von dem todten Punkte bis zum rechten Winkel in die Lage p und durch die übrigen 2/3 seiner Schwingung bis zum

zweiten todten Punkt bringt. Sobald der erste Kolben das Ende seines Niederganges

erreicht und seine Kurbel eine halbe Drehung vollbracht hat, beginnt der zweite

Kolben niederzusteigen, wobei er auf seine Kurbel die nämliche Wirkung ausübt; auf

diese Weise wechseln beide Kolben und ihre Kurbeln ab, wobei während ihrer aufwärts

gehenden Bewegung keine Kraft auf sie einwirkt. Die Kurbeln durchlaufen daher die

übrige Hälfte ihrer Rotation, ohne von irgend einer Kraft getrieben zu werden. Der

Dampf strömt zu dem oberen Ende des Cylinders f aus der

Dampfröhre s durch das Schiebventil t ein. Dieses wird durch eine auf die Ventilstange v wirkende Spiralfeder in der Höhe und geschlossen

gehalten. Mit der Ventilstange ist der eine Arm eines um y drehbaren Hebels x verbunden, dessen anderer

Arm auf der Peripherie eines Excentricums z der

Kurbelwelle liegt. Dieses Excentricum ist von 1 bis 2 concentrisch, und während

dieses Theils der Rotation der Kurbelwelle bleibt das Ventil in Folge der Spannung

der Spiralfeder geschlossen; aber von 2 bis 1 hat das Excentricum eine Erweiterung,

welche den Hebel x niederdrückt und das Ventil öffnet,

so daß der Dampf in den Cylinder strömt. Von der Größe dieser Erweiterung hängt es

ab, an welcher Stelle des Hubes der Dampf abgesperrt wird. Nach erfolgtem Schlusse

des Ventils wirkt der Dampf bis zum Ende des abwärts erfolgenden Hubes vermöge

seiner Expansion.

Ein Schiebventil a¹ öffnet dann einen Canal b¹, welcher eine Communication zwischen dem

oberen Ende der beiden Cylinder herstellt, damit der Dampf auf den Kolben g wirken und ihn nur vermöge seiner Expansion

hinabdrücken könne. Der zweite Cylinder hat einen weit größeren Rauminhalt als der

erste, so daß der durch seine Expansion wirkende Dampf auf den Kolben eine

mechanische Kraft ausübt, die ungefähr der gegen den ersten Kolben wirkenden gleich

ist. Die Stange des Ventils a¹ ist mit einem um

d¹ drehbaren Hebel c¹ verbunden, dessen anderes gabelförmiges Ende ein an der

Kurbelwelle befindliches Excentricum e¹ umfaßt.

Das untere Ende des zweiten Cylinders steht mittelst der Röhre f¹ fortwährend mit dem Condensator in Verbindung.

Das obere Ende communicirt gleichfalls vermittelst eines durch das Ventil a¹ beherrschten Canales g¹ mit dem Condensator. Die Bewegung des Ventils ist von der Art,

daß am Ende des Niederganges des Kolbens g dieser Canal sich

öffnet, wodurch der Dampf aus dem Cylinder gezogen und ein luftleerer Raum über und

unter dem Kolben erzeugt wird. Zwischen dem unteren Ende des ersten und dem oberen

Ende des zweiten Cylinders befindet sich ein Canal h¹. Wenn daher das obere Ende des zweiten Cylinders sich entleert, so

geschieht dieses auch mit dem unteren Ende des ersten Cylinders, damit unter dem

Kolben e während seines Niederganges ein luftleerer Raum

erzeugt werde. Wenn jedoch das Ventil a¹ geöffnet

wird, um den Dampf aus dem ersten in den zweiten Cylinder zu leiten, so ist durch

den Canal h¹ auch eine Communication mit dem

unteren Ende des ersten Cylinders hergestellt. Daher wird, während der sich

expandirende Dampf den zweiten Kolben hinabdrückt, der erste Kolben bei seiner

rückgängigen Bewegung durch den Druck des Dampfs gegen seine beiden Seiten

balancirt, so daß der volle Dampfdruck gegen den großen Kolben verwendet wird.

Die folgende Abtheilung der Erfindung bezieht sich auf die Condensation des Dampfs

bei Schiffsdampfmaschinen ohne Beimengung von Condensationswasser. Das durch

Condensation erzeugte Wasser wird in den Dampfkessel zurückgeschafft, um den üblen

Folgen vorzubeugen, welche aus der Anwendung von Wasser entstehen, das mineralische

oder sonstige feste Substanzen suspendirt enthält.

a, Fig. 5, ist ein hohler

Cylinder, in welchem ein System schmaler paralleler Röhren b angeordnet ist. Diese Röhren sind mit dem einen Ende auf die übliche

Weise an eine Scheidewand c befestigt, welche mit einer

umgebogenen Flansche versehen ist, um sie mit Hülfe der Bolzen oder Nieten d an den Cylinder a

befestigen zu können. f und g sind zwei durch eine horizontale Scheidewand h von einander getrennte Kammern. Die andern Enden der Röhren sind auf

ähnliche Weise an eine andere Scheidewand i befestigt,

welche nicht direct an das Ende des Cylinders, sondern an den an seinem äußeren

Umfange befindlichen Ring j genietet ist. Dieser Ring

sollte etwas konisch gebogen seyn, so daß die Scheidewand von dem Cylinderende etwas

absteht, damit sie der ungleichen Zusammenziehung und Ausdehnung der Röhren und des

Cylinders nachgeben könne. Die an diesem Ende des Cylinders befindliche Kammer k wird durch einen Deckel l

gebildet, welcher vermittelst eines Ringes m mit

doppelten Flanschen an die Scheidewand geschraubt wird und abgenommen werden kann,

um zu den Röhren zu gelangen. Die Kammer f ist durch

eine Röhre n mit der Entleerungsröhre der Maschine und durch eine

andere Röhre n¹ mit der Austrittsröhre des

Dampfkessels verbunden. Diese Communicationen lassen sich mit Hülfe von Hähnen oder

Ventilen beliebig absperren und öffnen. Wenn sie beide offen sind, so tritt der

Dampf in die Kammer f, dann durch das Röhrensystem über

der Scheidewand h in die Kammer k und von da zurück durch das untere Röhrensystem in die untere Kammer g; diese communicirt vermittelst der Röhre o mit der Luftpumpe und den Speisungspumpen der

Maschine, oder vermittelst einer Röhre o¹ mit

irgend einem Recipienten, welcher mit der Röhre o in

Verbindung gebracht werden kann. Die Richtung des Weges, den der Dampf und das durch

seine Verdichtung entstehende Wasser durch die Röhren nimmt, ist durch Pfeile

bezeichnet. Indem der Dampf durch die Röhren strömt, wird er durch die abkühlende

Einwirkung eines constanten kalten Wasserstroms, welcher außerhalb der Röhren in

einer dem Dampfstrom entgegengesetzten Richtung sich bewegt, condensirt. Das zur

Condensation dienliche kalte Wasser wird in der Nähe der Scheidewand c durch eine Röhre p in den

Cylinder a getrieben und bewegt sich um die untere

Hälfte des Röhrensystems bis zu der Scheidewand i; dann

geht es in die Höhe um das Ende einer horizontalen Scheidewand q, die sich von der Wand c

bis nahe an die andere Wand i erstreckt. Von da bewegt

sich das Wasser um das obere Röhrensystem, und tritt oben durch eine Röhre r oberhalb der Wasserlinie aus dem Schiff.

Eine Rotationspumpe treibt das kalte Wasser durch den Condensator. Das Gehäuse s dieser Pumpe ist an der unteren Seite mit einer

tangentialen Röhre t versehen, welche mit der Röhre p des Condensators verbunden ist. Eine andere Röhre u leitet das Wasser nach der Mitte des Gehäuses, durch

welche, sorgfältig und wasserdicht geliedert, eine Welle v tritt. Diese Welle ist im Inneren des Gehäuses mit vier Flügeln

versehen, welche bis dicht an den Umfang des Gehäuses gehen, ohne ihn jedoch zu

berühren. In Folge der Rotation dieser Flügel wird das Wasser in der Mitte

eingesaugt und vermöge der Centrifugalkraft durch die tangentiale Röhre t und durch den Condensator getrieben.

Diese Rotationspumpe wird von einer an dem Gehäuse befestigten Hülfsdampfmaschine a¹ aus vermittelst einer Lenkstange b¹ und Kurbel d¹ in Bewegung gesetzt. Ein an der Welle v

befindliches Excentricum e¹ treibt die Ventile

der Maschine a¹. Die Zuführungsröhre u, welche unterhalb der Wasserlinie aus dem Schiff

tritt, ist mit einem Ventil f₁ versehen, dessen Stange g einen Griff h¹

enthält, mit dessen Hülfe die Röhre nach Belieben geschlossen werden kann, um im

erforderlichen Falle dem Innern der Pumpe beikommen zu können.

Mit Hülfe der die Pumpe bewegenden Hülfsmaschine kann also ein constanter Strom

kalten Wassers durch den Condensator getrieben werden und zwar unabhängig von dem

Gange der Hauptdampfmaschine. Daraus folgt, daß die Condensation und das erzeugte

Vacuum um so vollständiger ausfällt, je schwerer die Arbeit der Hauptmaschine in

Folge von Gegenwinden oder stürmischer See ist, so daß die Kraft der Treibmaschine

erhöht wird, gerade wenn man der Kraft am meisten bedarf; wogegen, wenn der kalte

Wasserstrom von der Wirksamkeit der Treibmaschine abhängig wäre, die durch den

Condensator gehende Wassermasse genau im Verhältniß zu der Bewegung der Maschine

stehen und daher die Condensation und das Vacuum im umgekehrten Verhältnisse

abnehmen würde. Es ist ferner zu bemerken, daß der beim Oeffnen des

Sicherheitsventils entweichende Dampf nicht verloren geht, sondern durch den

Condensator getrieben, verdichtet und als Wasser in den Dampfkessel zurückgeführt

wird, daß also der durch das Sicherheitsventil entweichende Dampf nicht durch

besonderes Speisungswasser ersetzt zu werden braucht. Wenn die Treibmaschine in Ruhe

ist, so kann der Condensator zur Destillation und Erzeugung frischen Wassers für die

Zwecke des Schiffs benützt werden; denn der Condensator läßt sich nöthigen Falles

von der Treibmaschine ganz unabhängig machen. Dadurch, daß der Dampfstrom eine dem

Strom des Condensationswassers entgegengesetzte Richtung hat, wird mit der

geringsten Wassermenge die größtmögliche Wärmemenge extrahirt. Das

Condensationswasser erreicht auf seinem Weg durch den Condensator nie den

Verdampfungspunkt, weßhalb sich auch keine incrustirende Ablagerung mineralischer

Stoffe bilden kann; durch den constanten und raschen Wasserstrom wird endlich die

ungleichförmige Ausdehnung und Zusammenziehung auf ein Minimum reducirt.

Tafeln