| Titel: | Verfahren die Kammern zur Schwefelsäure-Fabrication aus Glastafeln zu construiren, welches sich James Wilson, Chemiker in Glasgow, am 28. März 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 115, Jahrgang 1850, Nr. XXV., S. 127 |

| Download: | XML |

XXV.

Verfahren die Kammern zur

Schwefelsäure-Fabrication aus Glastafeln zu construiren, welches sich James Wilson, Chemiker in Glasgow,

am 28. März 1849 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Novbr.

1849, S. 257.

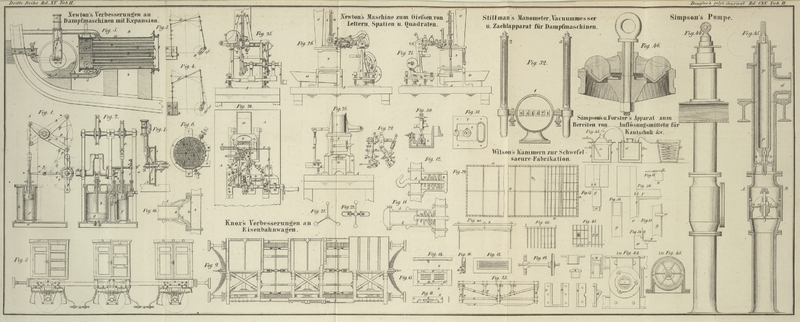

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Wilson's Verfahren die Kammern zur Schwefelsäure-Fabrication

aus Glastafeln zu construiren.

Die Schwefelsäurekammern construire ich aus Glastafeln, welche in Holzrahmen

eingesetzt werden; den Boden oder die Sohle der Kammer lasse ich jedoch wie bisher

von Blei herstellen.

Am besten eignet sich zu diesem Zweck sorgfältig gestrecktes und gekühltes Tafelglas,

wovon der (engl.) Quadratfuß höchstens sechzehn Unzen wiegt; dasselbe wird in

Scheiben von fünfzehn Zoll Breite und vierzig Zoll Länge geschnitten.

Das Gestell oder die Fensterrahmen verfertige ich aus vollkommen ausgetrocknetem

Föhrenholz, von welchem astfreies ausgewählt wird. Die 1 1/4 Zoll dicken verticalen

Stangen mache ich auf der Außenseite 1 Zoll breit. Die Stangen an der Decke sind von

derselben Breite auf 1 1/2 bis 2 Zoll Dicke. An einer Fläche dieser Stangen bilde

ich einen Falz, welcher an jeder Seite 3/16 Zoll breit und 1/4 Zoll tief ist (w in Fig. 33 und Fig. 37). Wie

die verticalen Stangen an den Ecken der Kammer geformt sind, zeigt Fig. 24, w. Die verticalen Stangen sind 9 bis 10 Zoll kürzer als

die Höhe der Kammer; dagegen sind die Stangen an der Decke länger als die Breite der

Kammer.

Auf die innere Fläche dieser Stangen kitte ich Streifen oder Bänder von Tafelglas,

welches wenigstens 1/8 Zoll dick ist (man sehe Fig. 33, g und hinsichtlich der Stangen an den Kammerecken Fig. 34, g, g). Diese Streifen gehen an den verticalen Stangen

nahe an deren oberem Ende (Fig. 37, g) bis auf 8 oder 9 Zoll unter ihrem unteren Ende herab

(Fig. 38,

g); an den Stangen der Decke sind sie um 1/4 Zoll an

jedem Ende kürzer als die Stange selbst. Die Enden und eine Fläche der Glasstreifen

muß man matt schleifen lassen, um dichte Fugen und eine bessere Adhärenz zu

erzielen. Vor dem Aufkitten werden die Streifen in Entfernungen von etwa 2 Fuß

durchbohrt, und nachdem auch das Holz diesen Löchern gegenüber durchbohrt ist,

befestigt man gläserne Nägel in dem Holz, entweder indem man sie mit einem Kitt

umgibt, welcher bei den

Temperaturgraden der Kammer nicht erweicht, oder mittelst einer Schraube (Fig. 35, a). Diese Stangen werden mittelst eines starken

rechteckigen Rahmens von der Größe der Kammer (man sieht sie im Grundriß in Fig. 39, a, a, a, a) gehalten. Dieser Rahmen ist durch

Querstangen g, g verstärkt, welche etwa 6 Fuß von

einander entfernt sind, und wenn die Kammer breiter als 12 Fuß ist, überdieß durch

einen Balken G, welcher der Länge nach sich über der

Mitte der Kammer hinzieht. Dieser Balken ist so mit den Querbalken verbunden, daß

seine untere Seite mit der unteren Seite der Querhölzer bündig ist; letztere müssen

sich so hoch über dem Rahmen befinden, daß die Fensterstangen der Decke unter ihnen

angebracht werden können. Sämmtliche Balken brauchen für Kammern von bloß 20 Fuß

Breite nur 4 1/2 Zoll dick und 3 Zoll breit zu seyn.

Wenn die Kammer in einem gedeckten Raum errichtet wird, also gegen die Witterung

geschützt ist, kann dieser Rahmen in horizontaler Lage auf Säulen gehalten werden,

wie sie für die Bleikammern gebräuchlich sind, nur ist eine geringere Anzahl solcher

hinreichend. Befindet sich hingegen die Kammer nicht unter Dach, so läßt man den

Rahmen von Balken, die sich den Querstangen gegenüber befinden, herabhängen, wie aus

dem Querdurchschnitt in Fig. 40 bei b ersichtlich ist; in diesem Falle schwingt der Rahmen

frei, so daß allenfallsige Schwingungen der Säulen nicht der Kammer mitgetheilt

werden können.

In die innere Seite dieses Rahmens sind die verticalen Stangen schwalbenschwanzförmig

eingelassen, wie man in Fig. 36 und 37 bei b, b sieht (in den für die Breite der Glastafeln

erforderlichen Entfernungen), so daß die innere Seite der Stange mit der inneren

Seite des Rahmens bündig ist, wie man in Fig. 36, r sieht. Diese Stangen sind durch eine nahe am Boden

angebrachte leichte Schiene parallel gehalten, wie man in Fig. 41, r sieht.

Da die Stangen an der Decke etwas länger als die Breite der Kammer sind, und da wo

sie mit den verticalen Stangen in Berührung sind, nicht rechtwinkelig, sondern

schief zulaufen (Fig. 36, b, b, F), so bildet sich eine

Biegung derselben, durch welche die Decke eine schwach concave Form annimmt. Diese

Stangen (der Decke) werden im Centrum an dem schon erwähnten Längenbalken G aufgehängt. Die Glasstreifen der Decke liegen auf

denjenigen an den Seiten und Enden auf, wobei die Fugen sorgfältig verkittet

werden.

Das Ganze wird nun auf folgende Art von der Außenseite mit Glasscheiben versehen: die

Theile der Glasstreifen, welche an jeder Seite der Stangen vorstehen (wie die

Ansicht Fig.

41, g, g zeigt), so daß sie Flächen bilden, gegen

welche sich die Glastafeln anlehnen können, werden schwach mit Cement oder Kitt

überstrichen und die Seiten der Glastafeln allenthalben dicht mit ihnen in Berührung

gebracht, indem man kleine Späne oder Keile von Holz zwischen beide steckt. Die

Tafeln an den Seiten der Kammern liegen so alle in einer Ebene, da ihre Enden bloß

mit ihren Kanten aneinander stoßen ohne überzugreifen.

Die Seitenverglasung reicht so weit als die verticalen Glasstreifen hinab, wie Fig. 41, p, p zeigt. Die Verglasung an der Decke kann entweder

über die verticalen Glastafeln ein wenig hinausreichen, oder letztere können über

die Verglasung der Decke um eben so viel vorstehen. In jedem der beiden Fälle soll

die Kante der einen Verglasung dicht an der Fläche der andern anstehen; auf einer

Seite jedoch soll die Verglasung der Decke über die verticale vorspringen, um so

eine Art Dachtraufe für das abfließende Wasser zu bilden. Man kittet nun 1 Zoll

breite Glasstreifen auf der Außenseite über die horizontalen Fugen der Glastafeln,

um dieselben vollständig zu verschließen, und streicht endlich die Falzen mit sehr

gutem Kitt aus.

Die so hergestellte Kammer ist vollkommen dicht und bietet im Innern allenthalben

eine Glasfläche dar. Da ihre Dauerhaftigkeit von der Adhärenz der Glasstreifen an

den Stangen und von der Dichtheit der Fugen abhängt, so muß die Arbeit höchst

sorgfältig ausgeführt werden und mit Anwendung solcher Kitte, welche den Säuren und

der Wärme vollkommen widerstehen. Um die Glasstreifen auf die Stangen zu kitten,

benutzt man die härteren Sorten von MarineleimUm den Marineleim zu bereiten, läßt man den

Kautschuk lange Zeit in verschlossenen Gefäßen mit

Steinkohlentheer-Oel in Berührung, welches davon 2 Proc. auflöst;

diese Flüssigkeit kann in der Wärme beiläufig ihr dreifaches Gewicht Gummilack auflösen und bildet dann den

Marineleim, welcher beim Erkalten in festen Zustand übergebt und behufs

seiner Anwendung (zum Zusammenleimen von Holz, Kalfatern der Schiffe etc.)

neuerdings bei einer Wärme von etwa 96° R. in flüssigen Zustand

versetzt werden muß. Payen.; an den Stellen wo die Wärme die Harzkitte erweichen würde, verwendet man

Stuck zum Einkitten der Glasnägel. Zum Befestigen der horizontalen Streifen und auch

zum Verkitten der anderen Fugen benutzt man canadischen Balsam, oder die Kitte

welche man durch Auflösen von Lack und anderen Harzen in Holzgeist erhält; solche

werden nämlich von den sauren Dämpfen nicht angegriffen. Jedenfalls müssen die

Glastafeln so eng als möglich aneinander gedrückt werden, so daß der in der Fuge eingeschlossene Kitt

eine außerordentlich dünne Schicht bildet. Wenn das Glas sehr eben und an den Seiten

matt geschliffen ist, kann man sogar das Verkitten unterlassen; in der Nähe des

Rohrs, welches die Gase von dem Schwefelofen in die Kammer leitet, wo also die

Temperatur am höchsten ist, unterläßt man entweder das Verkitten oder benutzt als

Kitt schmale Streifen von vulcanisirtem Kautschuk.

An den Stellen wo Röhren in die Kammer gesteckt werden sollen, werden viereckige

Platten von (mit Kochsalz glasirtem) Steinzeug eingepaßt, welche mit den nöthigen

Oeffnungen versehen sind. Diese Platten werden durch hölzerne Querstangen gehalten,

wie in Fig.

41, s; sie sind so gemacht, daß sie über die

unmittelbar um sie herum befindlichen Glasscheiben hervorstehen. Die Oeffnungen der

Steinzeugplatten sind rings herum mit einem Hals versehen, damit man die Röhren

gehörig verkitten kann; der Raum zwischen diesen Platten und den Glastafeln wird

ebenfalls dicht verkittet.

Tafeln