| Titel: | Brown's patentirte Apparate zum Messen von Flüssigkeiten und laufenden festen Substanzen. |

| Fundstelle: | Band 115, Jahrgang 1850, Nr. XXXVII., S. 194 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Brown's patentirte Apparate zum Messen von Flüssigkeiten und laufenden

festen Substanzen.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1849, Nr.

1355.

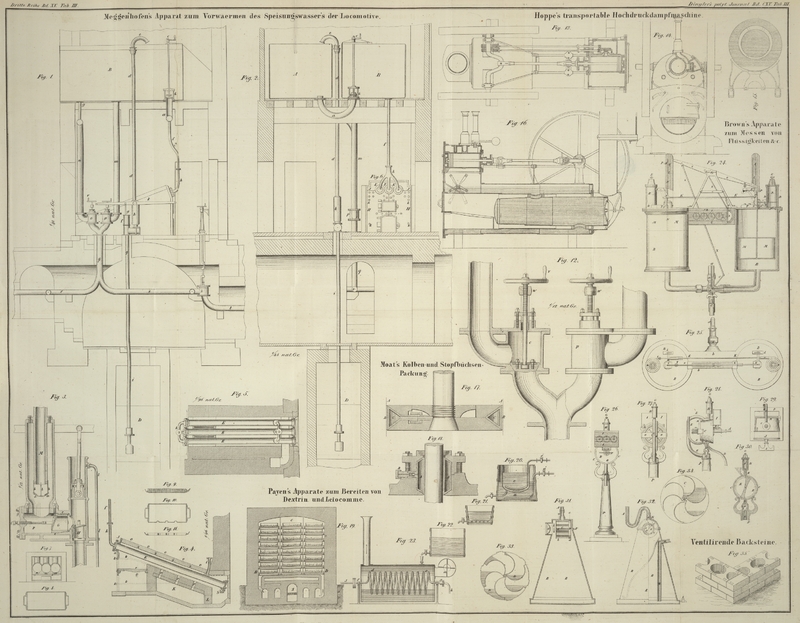

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Brown's Apparate zum Messen von Flüssigkeiten etc.

Brown's sinnreiche Apparate eignen sich nicht nur zum

Messen von Flüssigkeiten (behufs des Verkaufs im Kleinen)

z.B. Oelen, Spiritus, Bier, Milch etc., sondern auch zum Messen von festen Substanzen im laufenden Zustande, z.B. Schrot,

Schießpulver, Samen etc.

Erster Apparat.

Fig. 24

stellt diesen Apparat im Frontaufrisse und theilweise im Durchschnitte dar. A ist ein Vierwegehahn, welcher eine Communication

herstellt oder absperrt erstens zwischen der Quelle des Zuflusses und dem

Meßapparat, zweitens zwischen dem Meßapparat und dem Hahn d, durch welchen die Flüssigkeit abgelassen wird. B, B sind zwei Cylinder von vollkommen gleicher Einrichtung und

symmetrischer Anordnung; M ein luftdichter Schwimmer mit

einer langen Stange N, die sich durch eine Stopfbüchse

des Cylinderdeckels frei auf- und niederbewegt. Auf dem Cylinderdeckel

befindet sich seitwärts eine Röhre D, an deren Boden

eine Oeffnung C angebracht ist, durch welche die

Flüssigkeit aus B in die Höhe steigen kann. R ist ein luftdichter Schwimmer, welcher mit einem

Ventil E verbunden ist, durch das die Röhre D oben geöffnet und geschlossen wird. Oben auf jedem

Cylinder ist ein Indicator L angebracht, der nach irgend

einem Flüssigkeitsmaaße graduirt ist. An dem oberen Ende der Stange N des Schwimmers ist ein Stift H befestigt,

der sich beim Steigen und Sinken der Stange in einem Einschnitt I des Indicators L

auf- und niederbewegt. An dem Stift ist ein Zeiger Q angebracht, welcher auf der Scale des Indicators läuft. An dem oberen

und schmaleren Ende einer beweglichen schiefen Ebene G

ist ein Tummler F befestigt; die Achse g der schiefen Ebene ist in dem an den Cylinderdeckel

geschraubten Theile T gelagert. Der Tummler und die

schiefe Ebene stehen rechtwinkelig zu dem Stifte H,

welcher sie, indem er mit ihnen von oben in Berührung kommt, in die durch punktirte

Linien angedeutete Lage zurückzieht. I ist ein

Gegengewicht, durch welches der Tummler und die geneigte Ebene wieder in ihre

ursprüngliche Lage zurückgebracht werden, wenn sie von dem Druck des Stiftes H befreit worden sind. Die geneigten Ebenen beider

Cylinder sind durch eine Querstange K mit einander

verbunden, so daß die Wirkung der geneigten Ebene auf der einen Seite in gleicher

Weise auch auf der andern Seite statt findet. S ist ein

zwischen beiden Cylindern oscillirender Balancier, der jedoch an keinen derselben

und ebenso wenig an ihre Schwimmerstangen N befestigt

ist. Seine Achse T¹ ist auf einem Träger W, W gelagert und leitet ihre Bewegung auf die zu

beschreibende Weise von dem Spiel der Tummler und der geneigten Ebenen her.

Dieser Balancier hat die Bestimmung die Canäle des Vierwegehahns A vermittelst der Hebel X

und c zu öffnen und zu schließen und bei der

jedesmaligen Entleerung eines der Cylinder vermittelst der Sperrkegel Z, Z die Sperrräder b, b des

registrirenden Werks A² um eine gewisse Anzahl

von Zähnen zu drehen.

Die Art, wie mit dieser Maschine gearbeitet wird, ist folgende. Angenommen, beide

Cylinder seyen am Anfange leer, so wird der Balancier S

mit der Hand auf die eine Seite in eine solche Lage niedergedrückt, daß er

vermittelst der Hebel X, c und des Hahns A eine Communication zwischen der zu messenden

Flüssigkeit und einem der Cylinder öffnet. Die Flüssigkeit füllt sodann diesen

Cylinder sowie die Röhre D vollständig, wobei sie die

Luft durch das Ventil E hinaustreibt. Sobald die Füllung

vollbracht ist, schließt sich dieses Ventil. Durch Hinabdrücken des andern Endes des

Balanciers füllt man nun auf ähnliche Weise auch den andern Cylinder, wobei das

jetzt niedergedrückte Ende des Balanciers gegen den Knopf P der Schwimmerstange N des zuletzt gefüllten

Cylinders stößt, und diese Stange niederdrückt, bis der Stift H unter den Tummler F kommt und dadurch mit

dem Schwimmer so

lange niedergehalten wird, bis seine Auslösung durch die folgende Operation der

Maschine erfolgt. Ehe jedoch die Messung durch den Apparat vor sich geht, muß der

Fallraum zwischen dem Knopf P jeder Schwimmerstange und

der geneigten Ebene G durch Versuche so adjustirt

werden, daß er genau dem Ausfluß einer bestimmten Portion der auf der Scale

angezeigten Totalquantität entspricht. Dieser Zweck wird durch Höher- oder

Tieferschrauben des Knopfs P an der Stange N leicht erreicht. Dieser Anordnung zufolge muß von nun

an jede durch den Hahn d abgelassene Flüssigkeit

nothwendig durch den Apparat angezeigt und registrirt werden. Denn mit der

Flüssigkeit in dem mit d communicirenden Cylinder sinkt

auch der Schwimmer nebst dem Zeiger Q, und dieser zeigt

während des Sinkens diedle Quantität der abgezapften Flüssigkeit genau an. Wenn der Zeiger Q seine tiefste Stelle erreicht hat, so schlägt der

Stift H gegen den Tummler F

und die geneigte Ebene G und zieht beide vermittelst der

Stange K nach der andern Seite in die punktirte Lage.

Dadurch wird der Schwimmer des zweiten gefüllten Cylinders frei, dessen Stange durch

den Tummler niedergehalten worden war. Dieser Schwimmer steigt daher vermöge seiner

natürlichen Leichtigkeit augenblicklich in die Höhe, und seine Stange N drückt den Balancier S in

die der vorherigen entgegengesetzte Lage, wodurch die Stellung der Wege des Hahns

A umgekehrt wird Auf diese Weise arbeitet die

Maschine fort, solange noch abzulassende und zu messende Flüssigkeit vorhanden ist.

Jedes Steigen des Schwimmers veranlaßt einen Wechsel in der Stellung des

Vierwegehahns und bewirkt die Entleerung eines Cylinders, während der andere sich

füllt. Da ferner die Stellung des Balanciers jedesmal wechselt, wenn eine dem

Fallraum zwischen dem Knopf P und der geneigten Ebene

G entsprechende Quantität Flüssigkeit abgelassen

ist, so bietet dieser Umstand ein leichtes und unfehlbares Mittel dar, diese Wirkung

auf den Registrirapparat mechanisch zu übertragen. Die Sperrkegel Z sind mit dem Balancier dicht an seiner Achse

verbunden, und zwar an jeder Seite einer, so daß jedesmal der Balancier den Wechsel

seiner Stellung ganz vollendet hat, ehe der betreffende Sperrkegel über die dem

Fallraum entsprechende Zähneanzahl des Sperrrades hinweggehen kann. Diese Anzahl muß

durch Versuche vorher ermittelt seyn. Will man sich nun durch den Augenschein

überzeugen, wie viel Flüssigkeit abgelassen worden ist, so braucht man nur die

Anzahl der Gallons in Einheiten, Zehnern oder Hundertern von dem Zifferblatte des

Registrirapparates abzulesen, und die durch den Indicator angezeigten aliquoten

Theile zu addiren.

Zweiter Apparat.

Dieser Apparat eignet sich nicht nur zur Messung und Registrirung von Flüssigkeiten,

sondern auch von andern Substanzen, z.B. Schrot, Pulver, Korn u.s.w. Fig. 26 stellt ihn in der

Frontansicht, Fig.

27 in der hinteren Ansicht, Fig. 28 in der

Seitenansicht, Fig.

29 im Grundriß und Fig. 30 im Querschnitt

dar. P ist eine Säule, auf der ein Gehäuse C liegt; B, B ein in dieses

Gehäuse passender Hahn, welcher an zwei gegenüberliegenden Stellen ausgeschnitten

ist; diese Ausschnitte haben einen bestimmten kubischen Inhalt. Eine Feder N hält den Hahn in stetem Anschluß an sein Gehäuse. Der

Hahn ist mit einer Kurbel versehen, durch deren Umdrehung die Stellung der Wege

abwechselnd geändert werden kann, so daß das Gehäuse eine dem Kubikinhalt einer

Abtheilung entsprechende Quantität einmal empfängt und ein anderesmal ausleert. T, T sind zwei Winkelräder, welche die Bewegung der

Kurbel auf das an der Vorderplatte I befestigte

registrirende Räderwerk übertragen. Soll der Apparat zur Messung trockener Waaren,

z.B. des Schrotes, Pulvers, Korns u.s.w. angewendet werden, so ist an der obern

Seite des Gehäuses, wie die punktirten Linien in Fig. 30 andeuten, ein

Rumpf zu befestigen; die Entleerung findet in jedem Falle durch die Röhre D statt. Um jedoch Flüssigkeiten zu messen, sind

folgende Anordnungen zu treffen. Die Tragsäule ist hohl und steht mit der zu

messenden Flüssigkeit in Verbindung; eine Röhre E geht

an der Säule bis zu der oberen Seite des Gehäuses C. An

das Gehäuse und mit ihm in Verbindung ist ein kleiner Cylinder H befestigt, der in seiner oberen oder größeren

Abtheilung ein Ventil G enthält, durch welches die durch

das Steigen der Flüssigkeit vertriebene Luft entweicht. Durch einen Schwimmer F wird das Ventil C

geschlossen nachdem alle Luft ausgetrieben ist. K ist

ein Luftrohr, welches mit dem Boden des Gehäuses communicirt. Die Wirkungsweise des

Instrumentes ist nun folgende.

Angenommen der Hahn werde, wie Fig. 30 zeigt, nach der

rechten Seite gedreht, so daß eine Communication zwischen der Zuflußröhre E und der linken Abtheilung des Gehäuses eröffnet wird,

so füllt sich diese Abtheilung und die Röhre H, während

die Luft durch das Ventil G entweicht, das sofort durch

den Schwimmer F geschlossen wird. Gibt man dann dem Hahn

eine halbe Drehung, so fließt die zugelassene Flüssigkeit durch D, wobei ihr Austritt durch das Einströmen der Luft aus

K erleichtert wird; zugleich wird eine Verbindung

zwischen der Zuflußröhre und der andern Abtheilung hergestellt, die sich füllt, um nachher auf dieselbe

Weise entleert zu werden; und so kann die Operation beliebig fortgesetzt werden.

Dritter Apparat.

Dieser Apparat ist Fig. 31 zum Theil in der Frontansicht, zum Theil im Durchschnitte und

Fig. 32

im Durchschnitte dargestellt. B ist ein hohler

pyramidalischer Behälter; C ein breites mit krummen

Schaufeln versehenes Rad ohne Kranz, das an seiner oberen Seite in Lagern F, F liegt. Dieses Rad ist in Fig. 33 abgesondert nach

einem größern Maaßstabe dargestellt. D ist eine

geschlossene Kammer, welche an dem einen Ende des Rades C und mit ihm an einer Achse befestigt ist. Diese Kammer ist durch

Platten, die in gleicher Richtung wie die Schaufeln des Rades C gekrümmt sind, in ebenso viele Abtheilungen, als das Rad Schaufeln hat,

getheilt; jede dieser Abtheilungen ist fortwährend mehr oder weniger mit Schrot

gefüllt. Die zu messende Flüssigkeit fließt aus der Zuleitungsröhre A in die krummen Schaufeln des Rades C, die sich bei der Rotation des Rades von selbst auf

die geneigte Ebene M ausgießen, von wo die Flüssigkeit

in den pyramidalischen Behälter B fließt. An der Achse

ist ein Indicator E befestigt. G ist ein Glasdeckel des Indicators; H eine

Ausflußröhre; K ein Gitter um den Strom des Wassers in

die Trommel zu brechen; L ein Ablaßhahn.

Die Wirkungsweise des Apparates ist nun folgende. Jede Abtheilung der geschlossenen

Kammer D wird, wie Fig. 34 zeigt, mit einem

gegebenen, irgend einem bestimmten Flüssigkeitsquantum äquivalenten Gewichte Schrot

belastet. Dieses Gewicht verhindert, daß sich die entsprechende krumme Radschaufel

früher drehe, als bis sie eine dieses Gewicht übersteigende Quantität Flüssigkeit

empfangen hat. Die Anzahl dieser sich wiederholenden Operationen liefert das Mittel

zur genauen Messung der durch das Rad gehenden Flüssigkeit. Zieht man zu irgend

einer Zeit die Quantität der in dem pyramidalischen Behälter zurückbleibenden

Flüssigkeit von der durch den Indicator angezeigten ab, so ist der Rest die durch

das Rad gegangene und durch den Hahn H abgezogene

Flüssigkeit.

Tafeln