| Titel: | Verbesserungen an Apparaten und Maschinen zur Anfertigung der Eisenbahnräder und Radachsen, worauf sich William Kilner zu Sheffield, am 24. April 1849 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 115, Jahrgang 1850, Nr. XLIX., S. 241 |

| Download: | XML |

XLIX.

Verbesserungen an Apparaten und Maschinen zur

Anfertigung der Eisenbahnräder und Radachsen, worauf sich William Kilner zu Sheffield, am 24. April 1849 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Dec. 1849, S.

319.

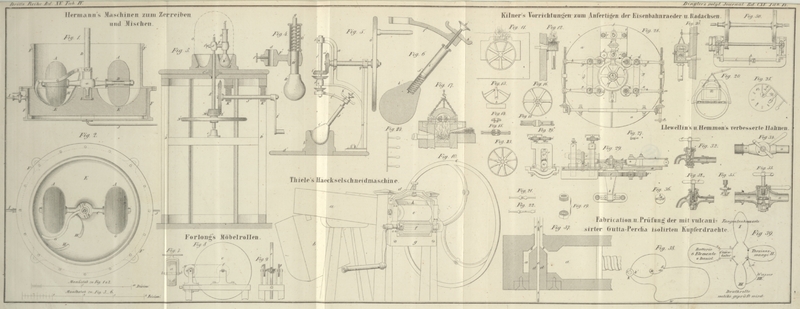

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Kilner's Verbesserungen an Apparaten und Maschinen zur Anfertigung

der Eisenbahnräder.

Der erste Theil der Erfindung bezieht sich auf die Anwendung einer verbesserten

Construction des Schmiedeherdes zum Schweißen der Speichen an den Felgenkranz des

Eisenbahnwagenrades. Fig. 11 und 12 stellen

diesen Herd in der Frontansicht und im Querdurchschnitte dar. Man verfährt dabei auf

folgende Weise. Nachdem der Felgenkranz oder innere Reif auf gewöhnliche Weise

gebogen und dann, wie die Abbildungen zeigen, auf den Herd gebracht worden ist, wird

die innere Kranzfläche bis zur Schweißhitze erwärmt; dasselbe geschieht mit den

Enden der anzuschweißenden Speichen in einem gewöhnlichen Schmiedefeuer. Wenn beide

die geeignete Temperatur erlangt haben, so wird der Kranz herausgenommen, wie Fig. 13 zeigt,

über einem Block gebogen, und auf diesem in die verlangte Form geschmiedet. a und b sind die Enden der

Speichen und derjenige Theil des inneren Kranzes, welcher in dem vorspringenden Herd

erwärmt wurde. Die nämliche Methode wird angewendet, wenn man die Speichen an den

äußeren Radkranz mit Hinweglassung des inneren Kranzes schweißen will. Nachdem alle

Arme an den Kranz geschweißt sind, schweißt der Patentträger die schmiedeiserne Nabe

in einer Operation an die Speichen. Um dieses auszuführen, bereitet er die Nabe erst

in Gestalt zweier Ringe, deren einer Fig. 14 im Durchschnitte

dargestellt ist. Diese Ringe bestehen aus einer spiralförmig gebogenen flachen

Eisenschiene Fig.

19. Diese wird in einem geeigneten Ofen bis zur Schweißhitze erwärmt und

dann unter einem Hammer

in einer Form bearbeitet. Nachdem der Patentträger das Ende der die Speiche

bildenden Stange ins Rohe bearbeitet hat, ordnet er sie, wie Fig. 15 zeigt, zusammen.

Die Theile der Nabe werden sodann, wie in dieser Figur angegeben ist, mit Hülfe

zweier schmiedeiserner Nietnägel mit einander verbunden und das Ganze in einen Ofen

gebracht. Der Ofen, dessen sich der Patentträger zu diesem Zweck bedient, ist Fig. 17 im

Verticaldurchschnitte dargestellt. Nachdem das Rad den verlangten Hitzegrad erreicht

hat, kommt es zwischen Formen, welche die beiden Ringe gleichförmig gegen und

zwischen die Enden der Speichen drücken. Hierauf werden beide Ringe mit einander und

mit den Enden der Speichen zusammengenietet. Die Hervorragungen a, a,

Fig. 14, in

der Mitte des Ringes haben den Zweck, das Loch über den Enden der Speichen zu

schließen, damit nachher ein gutes und regelrechtes Loch zur Aufnahme der Achse

gebohrt werden könne. Die Hervorragungen a, a werden

durch einen stählernen Kern hervorgebracht, welcher während der Schweißhitze zu

beiden Seiten durch die Büchse oder Nabe getrieben wird. Die letztere erhält nachher

mittelst Senkformen die Fig. 18 ersichtliche

Gestalt.

Die Figuren 20

und 20*

stellen einen überhängenden geschlossenen Herd im Frontaufrisse und im

Verticaldurchschnitte dar. Der obere Theil ist lose und läßt sich mittelst eines

Hebels in die Höhe heben, damit der Radkranz in den Ofen gebracht und aus demselben

herausgenommen werden könne. Nachdem der Felgenkranz im Ofen bis zur Schweißhitze

erwärmt worden ist, werden die Schrauben einer Kette, welche den Kranz umfaßt,

allmählich angezogen, bis die Anschweißung vollbracht ist. Da der Kranz von dem

Brennmaterial unberührt bleibt, so geht die Zusammenschweißung vollkommen gut und

rein vor sich. Der Kranz wird hierauf aus dem Ofen genommen. Die Beschickung des

Ofens mit Brennmaterial geschieht durch das Loch a,

welches nachher mit feuerfestem Thon verstopft wird. Zwei kleine Löcher b, b im Deckel dienen als Zuglöcher.

Der zweite Theil der Erfindung besteht darin, daß man die Speichen schmiedeiserner

Räder direct aus Puddeleisen anfertigt. Diese Operation geht mittelst Formen unter

einem Hammer vor sich, indem man eine hinreichend große Luppe nimmt, um zwei oder

mehrere Speichen, wie Fig. 21 und 22, auf einmal

zu bearbeiten. Die so vorbereiteten Speichen werden bei a oder b getrennt und an die innere Seite

eines Kranzes geschweißt, so daß ihre Enden, wie Fig. 23 zeigt, in der

Mitte zusammenkommen. Zu beiden Seiten der auf diese Weise von den inneren Enden der

Speichen gebildeten Nabe kommt eine Deckplatte, worauf Alles zusammengeschweißt wird.

Oder, anstatt die Speichen an den bereits gebogenen Kranz zu schweißen, nimmt man

eine gerade eiserne Stange von der erforderlichen Länge, schweißt die Speichen in

den gehörigen Abständen, wie Fig. 24 zeigt, daran,

erhitzt die Stange mit den Speichen in einem geeigneten Ofen und biegt sie, wie Fig. 25

darstellt, um einen runden Block. a und d sind Segmente, welche in die Löcher b des Blockes befestigt werden, bevor die Biegung in

einer Speiche vor sich geht.

Zur Befestigung des Spurkranzes an den inneren Felgenkranz bedient sich der

Patentträger der Fig. 28 im Grundrisse, Fig. 29 im senkrechten

Durchschnitte und Fig. 29* in der Endansicht dargestellten Maschine. a, a ist die Fundamentplatte der Maschine, b,

Fig. 29,

die Achse und Scheibe, woran das zu bearbeitende Rad befestigt wird; d das Rad, welches durch den Bolzen c an seiner Stelle fest gehalten wird. Das untere Ende

der Welle b läuft in einem an der Seite des Fundamentes

befestigten Lager e. An dieser Welle befindet sich ein

Stirnrad f, welches durch ein Rad g, Fig.

28, in Bewegung gesetzt wird. Das Rad f sitzt

inzwischen lose an seiner Welle, um die Bewegung von dem Treibrade g auf ein an der entgegengesetzten Seite der Scheibe

befindliches gleich großes Rad g* übertragen zu können;

das letztere theilt die Bewegung den beiden Walzen n*,

n* mit. Das Treibrad g ist an einer senkrechten

Welle befestigt, die durch ein paar Winkelräder mit Wechselkuppelung in Bewegung

gesetzt wird. h, h, h, h sind vier um i, i, i, i drehbare Hebel, an deren Enden sich die

Walzen n, n, n*, n* befinden. Diese Walzen lassen sich

mit Hülfe der Schrauben o, o, welche durch die kleinen

Handhaben p in Umdrehung gesetzt werden, dem Rade nähern

und von demselben entfernen. Die an den Schraubenspindeln befindlichen Winkelräder

haben den Zweck zu verhüten, daß ein Hebelpaar stärker als das andere gegen den

Felgenkranz drückt. q¹, q¹ sind zwei Getriebe, welche, durch das Rad g in Bewegung gesetzt, lose um die Drehungsachse i der Hebel h rotiren. Diese Getriebe greifen

in ähnliche an den Achsen der Walzen n, n befestigte

Getriebe q, q und setzen sie in Rotation. Eine ähnliche

Anordnung dient zur Bewegung der Walzen n*. r, r sind die Endgestelle, worin die Preßwalzen

angeordnet sind. Diese Walzen sind bei s mit einem Hals

und mit einem Einschnitt versehen. Die untere Walze ruht mit ihren Lagern in einem

Hebel r*, Fig. 29*; sie kann, wenn

das Rad an seiner Stelle sich befindet, mit Hülfe der Schraube q* niedergelassen und nachher sanft gegen den unteren

Rand des Radkranzes gehoben werden; die obere dagegen wird beständig vermittelst der

Feder t gegen die oberen Lagerbacken gedrückt. Jedes der

Gestelle r, r

ist mit einer solchen

Feder versehen, deren Kraft hinreicht, den Hals der oberen Walze vollständig aus dem

Einschnitt der unteren zu heben, worauf die obere Walze in die durch punktirte

Linien bezeichnete Lage zurückgeschoben werden kann. Diese Walzen stehen mit der

Maschine selbst in keiner mechanischen Verbindung, sondern werden durch das Rad in

Umdrehung gesetzt. Die Anfertigung des Radkranzes geht nun auf folgende Weise vor

sich. Dem äußeren Kranze gibt man auf gewöhnliche Art die Fig. 27 im Querschnitte

dargestellte Form, steckt dann das Rad in den Kranz und erhitzt beide bis zu dem für

die Procedur des Pressens oder Walzens geeigneten Grade. Nachdem man nun die obere

Walze im Gestell r, r in die punktirte Lage

zurückgezogen hat, bringt man das Rad in die Maschine und befestigt es mit Hülfe des

Bolzens c. Hierauf schiebt man die obere Walze des

Gestells r, r vorwärts, bis sie über der Kante des

Radkranzes hängt, und drückt sie mit Hülfe der Schrauben u,

u auf den Radkranz nieder. Diese Schrauben setzen vermittelst der Getriebe

u*, u* die senkrechte Spindel und Schraube q* in Bewegung, letztere aber hebt vermittelst des

Hebels r* die untere Walze eben so schnell und bringt

sie mit der unteren Flansche des Radkranzes in Berührung. Hierauf werden sämmtliche

Walzen n, n, n*, n* mit Hülfe der Handhabe p und der Schrauben o, o mit

gleicher Kraft vorwärts gepreßt. Die Handhabe p wirkt

nämlich mit Hülfe einer teleskopartig gekuppelten Welle und eines Systems von

Winkelrädern auf die Schrauben o, o und ertheilt ihnen

eine gleiche Geschwindigkeit. Diese Welle, welche sich verkürzen und verlängern

läßt, gestattet den Schrauben sich einander zu nähern und von einander zu entfernen.

Wenn die Maschine in Gang gesetzt wird, so setzt das Treibrad g die Walzen n, n und das an der Welle b lose befindliche Rad f in

Rotation. Dieses Rad theilt die Bewegung durch die Vermittlung des Rades g* den Walzen an den Enden der auf der andern Seite der

Scheibe befindlichen Hebel mit. Das Rad d aber wird

lediglich durch die Reibung der Walzen an seiner Peripherie in Rotation gesetzt.

Zugleich wird die obere Walze des Gestells r, r mittelst

der Schrauben u, u sanft niedergedrückt und die untere

Walze gehoben; vermöge ihrer Reibung gegen den Radkranz werden sie sofort zu rotiren

beginnen. Das Rad wird durch die Walzen n, n, n*, n* und

w, w so lange in Bewegung erhalten, und der Druck

fortgesetzt, bis das Rad die verlangte Gestalt und Rundung erhalten hat.

Die Oberflächen und Ränder solcher Radkränze fallen bei dieser Methode so genau und richtig aus, daß eine nachträgliche Abdrehung oft unnöthig ist. Um

jedoch die Räder noch vollkommener abzurunden und das Abdrehen ganz unnöthig zu machen,

befestigt der Patentträger ein Schabeisen von der Gestalt des Radkranzes bei z und bewegt dieses vermittelst einer Schraube durch

zwei quadratische Oeffnungen oder Führungen vorwärts, so daß es die Eisenschuppen

von der Fläche des Radkranzes entfernt. Dieses Schabeisen sollte jedoch nicht eher

angewendet werden, als bis das Rad beinahe kreisrund ist. Diese Maschine kann auch

bei Rädern von verschiedenen Durchmessern angewendet werden, indem durch die Wirkung

der Schrauben o, o der zur Aufnahme des Rades bestimmte

Raum vergrößert oder verkleinert werden kann. Das Gestell r,

r ist auf der Fundamentplatte verschiebbar, indem die Schrauben x, x,

Fig. 29*, zu

diesem Zweck durch Schlitze treten.

Der dritte Theil der Erfindung besteht in der Anwendung kreisrunder und rotirender

Messer zum kalten Abdrehen der Eisenbahnräder. a, a,

Fig. 30, sind

ein Paar in einer gewöhnlichen Drehbank eingespannte Räder, welche mit einer

geringeren Geschwindigkeit als gewöhnlich rotiren; b, b

sind zwei kreisrunde Messer, welche an einer Welle festgekeilt sind und durch einen

um die Rolle c geschlagenen Riemen in Rotation gesetzt

werden; d ist die lose Rolle. Die Lager der Achse jener

Instrumente lassen sich in Vertiefungen der senkrechten Träger f hin und her schieben, und dieses geschieht mit Hülfe

der Schrauben g, g, welche durch die Handhabe h und die Verbindungsachse i

in Bewegung gesetzt werden. Auf diese Weise läßt sich die Stellung der

Schneidinstrumente b reguliren.

Tafeln