| Titel: | Beschreibung der mechanischen Blutegel; von Alexandre in Paris. |

| Fundstelle: | Band 115, Jahrgang 1850, Nr. LXXXIII., S. 414 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Beschreibung der mechanischen Blutegel; von

Alexandre in

Paris.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Nov. 1849, S. 534.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

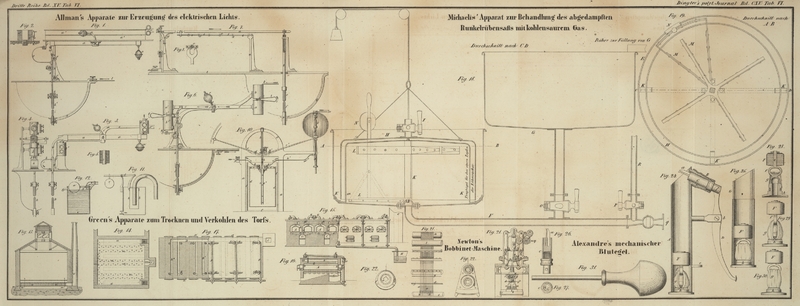

Alexandre's mechanischer Blutegel.

Dieser kleine Apparat des Hrn. Alexandre (passage de

l'Entrepôt-du-Marais No. 6 in Paris), welcher die

lebenden Blutegel ersetzen soll und sehr gute Wirkung thut, ist in Fig. 24–31 mit allen

seinen Details in natürlicher Größe dargestellt.

Fig. 24 ist

ein verticaler Durchschnitt des mechanischen Blutegels mit seinen Messern.

Fig. 25 ein

verticaler Durchschnitt eines Saugers ohne Lanzette, welchen man auf die gemachte

Wunde ansetzt um das Blut auszusaugen.

Fig. 26

Durchschnitt des kleinen cylindrischen Wasserhälters.

Fig. 27

Grundriß desselben.

Fig. 28

Durchschnitt des Kolbens, durch welchen das Ansaugen bewerkstelligt wird.

Fig. 29

äußere Ansicht desselben von der einen Seite.

Fig. 30

Ansicht von der andern Seite desselben.

Fig. 31

Handgriff mit Stange, um den Kolben in Thätigkeit zu versetzen.

In allen Ansichten bezeichnen dieselben Buchstaben denselben Gegenstand.

A metallene Röhre, in welcher sich der Kolben befindet,

der das Ansaugen zu besorgen hat. Diese Röhre, welche in Fig. 24 aufrecht gestellt

gezeichnet ist, ist an ihrem unteren Ende schräg wie ein Pfeifchen abgeschnitten, um

eine größere Mündung zu bekommen, während ihr oberes Ende rechtwinkelig zu ihrer

Achse abgeschnitten ist.

B kleinere Röhre, welche unter einem passenden Winkel an

die vorhergehende Röhre befestigt ist; in derselben bewegt sich geradlinig ein

anderes Röhrchen C, an dessen unterem Ende die Lanzette

a befestigt ist. Das andere Ende desselben ist mit

dem einen Arme des Hebels D in Verbindung, dessen

Drehungsachse bei b liegt, und der durch einen Aufhälter

c festgehalten werden kann.

E Röhre von geschwefeltem Kautschuk, welche unten in die

Vertiefung der Röhre B eingebunden ist, oben aber in den

Hals oder die Spur der Röhre C. Durch diese

Kautschukröhre sind die beiden kleinen in einander verschiebbaren Röhrchen luftdicht

mit einander verbunden.

F ansaugender Kolben, welcher in der Röhre A liegt und aus auf einander gelegten Kautschukscheiben

besteht, die mit einer sehr zarten Haut d überzogen

sind. Durch die Mitte der Scheiben und der Haut geht ein Zapfen e, auf den eine Mutter aufgeschraubt ist, durch welche

man die Scheiben zusammenpressen kann, wenn der Kolben nicht mehr in der Röhre A schließen sollte. Am anderen Ende hat dieser Zapfen

einen Ring f, durch welchen ein Kautschukriemen g geht, dessen Enden an dem hornenen Deckel h befestigt sind. Dieser Deckel hat in der Mitte eine

Bohrung, durch welche die Stange des Handgriffes Fig. 31 geht, die

ungefähr bis zu einer Tiefe von drei Centimetern (1 Par. Zoll) in den Cylinder

hineingedrückt wird.

Handhabung des Instrumentes. – Man hält den

kleinen Apparat zwischen Daumen und Zeigefinger, und drückt ihn ein wenig auf die Stelle der Haut,

wo man die Verwundung vornehmen will. Hierauf schiebt man durch die Stange mit

Handgriff Fig.

31 den Kolben in die Röhre A hinein und zieht

den Handgriff wieder zurück. Der Kautschukriemen zieht in Folge seiner Elasticität

den Kolben zurück, und erzeugt so in der Röhre ein theilweises Vacuum, durch welches

der Apparat von selbst an der Haut hängen bleibt. In diesem Augenblicke läßt man die

Lanzetten wirken, und zwar dadurch, daß man den Hebel D

von seinem Aufhälter frei macht. Die Kautschukröhre E,

welche vorher gespannt war, zieht sich rasch zusammen, und die kleinen Messer a dringen in das Fleisch ein, wo sie eine dreieckige

Wunde verursachen, deren Form aus Fig. 27 zu sehen ist, und

die der Wunde ganz ähnlich ist, welche von einem lebenden Blutegel gemacht wird. Die

Tiefe der Wunde kann im voraus durch eine Schraube regulirt werden, welche sich an

dem Ende der Röhre C befindet. Ist die Wunde gemacht, so

nimmt man den Apparat ab, und wendet den Sauger Fig. 25 an, dessen Röhre

G von Glas ist, und welcher das Blut aussaugt,

sobald man mittelst des Kolbens ein Vacuum hergestellt hat. Hat sich die Röhre mit

Blut gefüllt, so fällt sie ab, worauf man sie ausleert und von neuem ansetzt. Diese

Operation wiederholt man so oft, als man es für nöthig erachtet. Auf diese Weise

kann man eine große Menge Blut abzapfen, ohne viele Stiche nöthig zu haben.

Der Erfinder bemerkt, daß sein Apparat nicht wie die gewöhnlichen Schröpfköpfe wirkt,

sondern durch ein anhaltendes, sich immer wieder erneuerndes Vacuum, was dem

Aussaugen durch die Lippen zu vergleichen ist. Ist nämlich der Kolben in die Röhre

hineingedrückt und dann sich selbst überlassen, so wird er sich nicht plötzlich ganz

wieder zurückziehen, sondern beiläufig nur zwei Drittel so weit als er eingedrückt

war, weil die Elasticität des Kautschukriemens zu einer weiteren Bewegung nicht

hinreicht. Füllt nun das austretende Blut die Röhre nach und nach, so wird das

Gleichgewicht des Druckes, welches den Kolben an einer Stelle hielt, gestört, und im

selben Verhältniß als das Blut in der Röhre zunimmt, zieht sich auch der

Kautschukriemen zusammen, und zieht den Kolben weiter heraus. Ist auf diese Weise

die ganze Röhre gefüllt, so fällt der Apparat ab, gerade wie ein Blutegel welcher

sich vollgesogen hat.

Tafeln