| Titel: | Apparate zur Erzeugung des elektrischen Lichts, welche sich Fennell Allman, Ingenieur in London, am 28. September 1848 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 115, Jahrgang 1850, Nr. LXXXVIII., S. 424 |

| Download: | XML |

LXXXVIII.

Apparate zur Erzeugung des elektrischen Lichts,

welche sich Fennell

Allman, Ingenieur in London, am 28.

September 1848 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Decbr. 1849, S.

305.

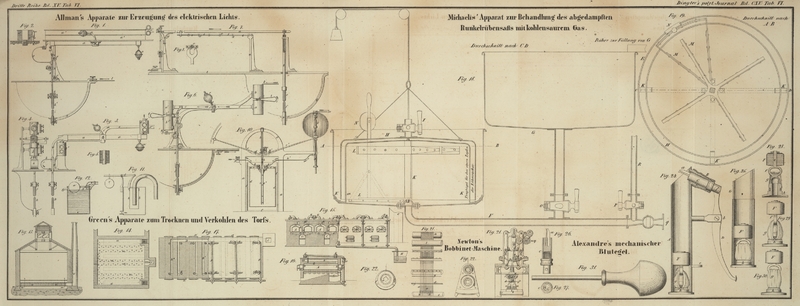

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Allman's Apparate zur Erzeugung des elektrischen

Lichts.

Diese Verbesserungen an Apparaten zur Erzeugung des elektrischen Lichtes beziehen

sich auf Anordnungen zur Regulirung und Adjustirung der Elektroden, Pole oder

leuchtenden Endspitzen, so wie auch der galvanischen Batterie selbst.

Bei der Beschreibung desjenigen Theils seiner Erfindung, welche sich auf die mit den

Elektroden in Verbindung stehende Anordnung oder denjenigen Theil der Volta'schen Kette, an welchem das Licht erzeugt wird,

bezieht, macht der Patentträger auf gewisse Bedingungen aufmerksam, welche der

Erzeugung des elektrischen Lichtes sehr günstig sind, deren Erfüllung aber manche

praktische Schwierigkeiten im Wege stehen. Das Licht wird am besten entwickelt,

indem man die galvanische Kette unterbricht und an dieser Stelle zwei Kohlenstücke

einander gegenüber oder ein Kohlenstück am positiven und ein Platin- oder

Iridiumstück am negativen Pole anordnet. Eine große Schwierigkeit in der Erzielung

eines stetigen und dauernden Lichtes besteht in der Nothwendigkeit folgende

Bedingungen zu erfüllen. Die Elektroden zwischen denen die Kette unterbrochen ist,

müssen 1) mit einander in Berührung seyn, bevor die Kette unterbrochen wird; 2)

müssen sie bis zu einem Abstande von einander getrennt werden, der von der

Quantität, Intensität und dem Widerstande des Stroms abhängt; 3) der Abstand der

Elektroden muß von den Veränderungen, denen der Strom in Folge der Abnützung der

Elektroden und aus andern Veranlassungen unterworfen ist, abhängig gemacht werden.

Zur Erreichung dieses Zweckes sind verschiedene Anordnungen, jedoch ohne von einem

genügenden praktischen Erfolge begleitet zu seyn, vorgeschlagen worden. In

vorliegender Erfindung ist jedoch der Zweck mit Hülfe einer einfacheren, sichereren

und ökonomischeren Anordnung erreicht.

Bei der auf den ersten Theil der Erfindung sich beziehenden Einrichtung trennt der

nämliche elektrische Strom, welcher das Licht erzeugt, die Elektroden, und hält sie

zugleich in dem erforderlichen Abstande von einander. a,

a, Fig.

1 und 2, ist ein aus mehreren Stahllamellen zusammengesetzter permanenter

Magnet. Dieser ist um die Achse c, c zwischen den

Spitzen b, b drehbar. d ist

das Gestell, welches die Lamellen vereinigt. Unmittelbar über dem Magnet und

parallel mit ihm ist eine horizontale aus ungefähr 24 Windungen bestehende, mit

einem isolirenden Material überzogene Spirale a

'

a' aus Kupferdraht oder Kupferband angeordnet. Verbindet

man die Pole der Batterie mit dieser Vorrichtung und leitet den galvanischen Strom

durch den Apparat, so tritt er bei e ein und umkreist in

der Spirale den Magnet a; von da tritt er vermittelst

der Klemmschraube f durch einen Streifen dünner

Silberfolie g in den Elektrodenhälter h und von da in die obere Elektrode h'; von dem unteren Ende der letzteren geht er nach der

unteren Elektrode i und ihren Hälter j, und von da durch den Leitungsdraht k und l in die Batterie

zurück. Die Rollen x, x, x sind nicht wesentlich

nothwendig; sie dienen zur Leitung des oberen Hälters h

und zur Erleichterung der auf- und niedergehenden Bewegung desselben.

Indem nun der elektrische Strom den Apparat durchläuft, bringt er folgende

Erscheinungen hervor. Erstlich lenkt er den Magneten a

so ab, daß dieser die Elektroden von einander trennt, indem er den Hälter h der oberen Elektrode mittelst des Gelenks m hebt; zweitens erzeugt er an den Kohlenenden oder

Elektroden h' und i das elektrische Licht. Durch das an

der Achse des Magneten a befestigte Gewicht n werden die Elektroden vor der Umkehrung des Stroms,

oder bei Unterbrechung desselben in Berührung erhalten; wenn aber der Strom

umgekehrt wird, so veranlaßt die Ablenkung des Magnetstabes a die Trennung der oberen Elektrode h' von der

unteren i. Somit sind die zwei ersten nothwendigen

Bedingungen erfüllt, nämlich die anfängliche Berührung und nachfolgende Trennung der

Elektroden. Die dritte Bedingung, daß sich nämlich die Elektroden nur bis zur

gehörigen Distanz öffnen dürfen, ist eine nothwendige Folge der durch obige

Anordnung erfüllten Bedingungen; denn da die Trennung der Elektroden durch die

Einwirkung des galvanischen Stroms auf den Magneten hervorgebracht wird, und da eine

zu weite Trennung nach der Berührung den Strom vernichten würde; da ferner die

Elektroden und das Gewicht n in beständiger Berührung

erhalten werden, so folgt, daß der Strom unter diesen Umständen durch eine zu große

Trennung der Elektroden nicht unterbrochen werden kann.

Ursache und Wirkung reguliren einander gegenseitig und erzeugen auf diese Weise einen

selbstthätigen Apparat, dessen Wirksamkeit nur von der Erzeugung eines

hinreichenden galvanischen Stroms abhängt. In der Abbildung befindet sich der Magnet

a parallel zur Spirale a'; wenn aber der Apparat in Thätigkeit gesetzt wird, so ist es nöthig,

die in der Röhre j enthaltene untere Elektrode i aufwärts zu schieben, zugleich die obere Elektrode h' und den Hälter h zu heben

und das Ende des Magneten a zu veranlassen in

entsprechender Richtung abzuweichen, bis er mit der Stromrichtung in der Spirale a' einen Winkel von ungefähr 30° bildet. Wenn nun

die untere Elektrode mit der darauf ruhenden oberen h'

in die Höhe geschoben ist und nun der galvanische Strom eingeleitet wird, so trennt

dieser die Elektroden und erhält sie in einem gewissen Abstande, bis der Magnet in

Folge der Zerstörung der Elektroden in die Lage parallel zur Spirale a' zurückkehrt; das Gewicht o dient nur dem Gewichte n des

Elektrodenhälters als Gegengewicht. Das letztere wirkt dem dynamischen Effect des

Stroms entgegen, bringt eine gewisse Stetigkeit hervor und verhindert das Flackern

oder Hüpfen des Lichtes; dasselbe darf jedoch nicht so schwer seyn, daß es eine

Trennung der Elektroden verhindert. Mit Hülfe der Schraube p kann dieses Gewicht der verticalen Lage näher gebracht oder von ihr

entfernt werden; es kann ferner der Achse des Magneten a

näher geschraubt und auf solche Weise adjustirt werden.

Bei der Anwendung einer solchen Gegenkraft, wie dieses Gewicht n, ist es nöthig, daß, während die ablenkende Kraft des Magneten mit der

Zunahme des mit dem Leitungsdrahte gebildeten Winkels sich vermindert, die

Gegenkraft im Verhältnisse der Zunahme dieses Winkels abnimmt – eine

Bedingung, welche das genannte Gewicht erfüllt.

Fig. 3 stellt

eine Modification des Apparates zur Erzeugung des elektrischen Lichtes in der

Seitenansicht, Fig.

4 in der Endansicht dar. Er gründet sich auf eine Combination des

permanenten mit dem inducirten temporären Magnet. a, a

ist ein dem Fig.

1 abgebildeten ähnlicher permanenter Magnet. In diesem wird in Folge der

repulsiven Wirkung zwischen den gleichnamigen Polen c

und c' des inducirten Magneten d,

d und den Polen des permanenten Magneten eine ähnliche Ablenkung um die

Spitze b hervorgebracht. Der Strom tritt bei x ein und umkreist in einer Spirale von isolirtem

Kupferdraht oder Kupferband das weiche Eisen c, welches

dadurch magnetisch wird. Der Magnet mit seiner Spirale befindet sich in dem

messingenen Gehäuse d. Der elektrische Strom läuft aus

der Spirale durch das Gestell e nach dem andern

inducirten Magnet, den er gleichfalls umkreist, von da durch das Kupferband f in den Träger g und durch

den Silberstreifen h

in den oberen

Elektrodenhalter i und in die obere Elektrode j, von dieser endlich in die untere Elektrode k und durch ihren Hälter in die Batterie zurück. Der

Apparat wird auf die nämliche Weise, wie der zuerst beschriebene in Wirksamkeit

gesetzt.

Fig. 6

erläutert in der Seitenansicht einen Apparat, bei welchem die Abstoßung zwischen den

gleichnamigen Polen der inducirten oder temporären Magnete angewendet wird. Diese

inducirten Magnete bestehen aus weichem mit Kupferdrahtwindungen umgebenen Eisen,

das während des Durchganges des galvanischen Stroms magnetisch wird. Wenn diese

Eisenstücke unter dem Einflusse des galvanischen Stromes magnetisch werden, so sind

die benachbarten Pole d und e,

d' und e' gleichnamig, indem man den Strom in

der geeigneten Richtung um das Eisen leitet. Die Magnete a und a' sind aber an den Enden des Balanciers

c, c befestigt, mit welchem der obere

Elektrodenhälter h vermittelst des Arms f und des Gelenkes g

verbunden ist, so daß jede Bewegung des Balanciers c der

Elektrode i mitgetheilt wird. Die Wirkungsweise dieses

Apparates ist folgende. Der elektrische Strom tritt bei k in den Apparat, umkreist den Magneten b,

läuft dann durch den biegsamen Silberstreifen l nach dem

andern Magnet a, umkreist auch diesen, geht durch den

Balancier c, umkreist der Reihe nach die Magnete a' und b', gelangt durch den

Silberstreifen m und den oberen Elektrodenhälter h in die obere Elektrode i,

und von da in die untere Elektrode j, und kehrt endlich

durch den unteren Hälter n, durch die Stange o und den Leitungsdraht p in

die Batterie zurück.

Der Erfolg dieses galvanischen Kreislaufes ist, daß sämmtliche unter seinem Einflusse

stehenden weichen Eisen gleichzeitig magnetisch werden, und daß die Elektromagnete

a und a', die

Elektromagnete b und b'

zurückstoßen oder vielmehr, da die letzteren fest sitzen, von diesen zurückgestoßen

werden. In Folge dieser Trennung der Magnete werden aber auch vermöge der Verbindung

des Hälters h mit dem Balancier die Elektroden von

einander getrennt.

Da jedoch der Strom selbst diese Trennung hervorbringt und eine zu große Trennung den

Strom aufheben würde, so werden die Elektroden sich nur bis zu einem gewissen

Abstande, wo Ursache und Wirkung im Gleichgewichte sind, von einander entfernen

können; und dieser Abstand ist derjenige, welcher zur Hervorbringung des Lichtes

zwischen den Elektroden nothwendig ist. Durch Hinaufschiebung der unteren Elektrode

j entfernen sich die Magnete a und a' von den Magneten b' und b, und diese nähern sich einander

wieder in dem Maaße als die Elektroden in Folge irgend einer Veranlassung kleiner

werden.

Fig. 7 stellt

eine andere Modification des Apparates zur Erzeugung des elektrischen Lichtes in der

Seitenansicht dar. a, a ist ein Hebel, der mit seinem

einen Ende sich frei um den Punkt b dreht, und mit dem

anderen Ende vermittelst einer angelötheten Drahtschnur d an den oberen Elektrodenhälter c, c

befestigt ist. Jede aufwärts gehende Bewegung des Hebels a hebt daher die Elektrode e von der unteren

Elektrode f; die Feder g

drückt jedoch beständig nach dieser Richtung auf den Hebel a und würde folglich ohne weitere Vorkehrung die Elektroden von einander

trennen. Dieses wird jedoch durch die an die Platte l

befestigte zusammengesetzte Stange h, i verhütet. Das

obere mit einer Schraube versehene Ende dieser Stange nimmt eine Mutter m auf, welche so weit auf die Feder k herabgeschraubt wird, bis diese die Elektroden e und f zusammenhält.

Das untere Ende des Theiles i ist hülsenförmig gestaltet

und nimmt einen Hahn n auf; in diese Hülse ist

vermittelst einer isolirenden Scheibe der Theil h

eingefügt. Der durch den Kupferstreifen o eintretende

galvanische Strom bewegt sich die Stange h hinauf durch

den Hahn n, durch i und die

Feder k nach dem Hebel a, a,

dann längs der Schnur d und den Hälter c nach der Elektrode e, von

da nach der unteren Elektrode f, dem Hälter p, und durch den Leitungsdraht q in die Batterie zurück. Wenn sich der Hahn n

in der Fig. 7

dargestellten Lage befindet, so findet keine hinreichende Berührungsfläche zwischen

ihm und der Stange h statt. Der Erfolg davon ist, daß

wenn diese Berührungsfläche durch Umdrehung des Hahnes kleiner wird, der Hahn und

die Stäbe h und i durch den

galvanischen Strom erhitzt werden. Dem Hahn n kann man

aber eine solche Stellung geben, daß ein gegebener Strom immer eine gewisse

Erhitzung jener Stäbe hervorbringt. Der nämliche Strom geht nun aber von einer

Elektrode zur andern; wenn nun die Stange h, i erhitzt

wird, so dehnt sie sich aus, und in Folge ihrer Verlängerung gestattet sie der Feder

g die Elektroden e und

f von einander zu trennen. Findet eine Unterbrechung

des Stroms statt, so kühlt sich die Stange h, i ab, und

in Folge ihrer Zusammenziehung kehren die Elektroden wieder in Berührung zurück.

Fig. 8

stellt die Gabel des Trägers r in der vorderen Ansicht

und den Hebel a im Durchschnitte dar.

Fig. 9Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. stellt eine andere Anordnung dar, um die erhitzende Wirkung des galvanischen

Stroms zur Regulirung der Stellung der Elektroden e und

f zu benützen. Dieses geschieht mit Hülfe des

Compensationsstabes

s, t. Der Strom tritt durch den Träger u in die Stange s, t, dann

durch das Verbindungsgelenk v in den Hebel a und kehrt von diesem durch die Elektroden in die

Batterie zurück. Der Compensationsstab besteht aus einem Messingstreifen t und einem Stahlstreifen s,

welche durch Niete x, x mit einander verbunden sind;

indem er durch den galvanischen Strom erhitzt wird, biegt er sich in Folge der

ungleichen Ausdehnung beider Metalle aufwärts, dadurch hebt er den Hebel a und bewirkt die Trennung der Elektroden. Da nun durch

diese Trennung der Strom sich selbst aufzuheben strebt, so beherrschen sich auch im

vorliegenden Falle Ursache und Wirkung oder Erhitzung und Trennung gegenseitig.

Fig. 10

stellt einen Apparat dar, bei welchem die zersetzende Wirkung des galvanischen

Stroms zur Regulirung des Abstandes der Elektroden angewendet wird. Der nämliche

Apparat kann auch zur Anzeige der Intensität des Stroms benützt werden. a, a, a ist ein Messinggestell, worin eine Messingröhre

b' vertical gleitet. Das offene untere Ende dieser

Röhre ist in den luftdichten Deckel des Glascylinders d,

d eingefügt.

Dieser Cylinder d enthält zwei ungefähr 2 1/2 Zoll breite

Platinbleche, welche ungefähr 1/4 Zoll von einander abstehen, und als ein

gewöhnlicher Voltameter wirken. Der Cylinder d ist in

ein mit der zu zersetzenden Flüssigkeit gefülltes Glas f

getaucht. Der Apparat wirkt auf folgende Weise.

Wenn die Kette geschlossen ist, so tritt der Strom bei g

durch den sich federnden Leitungsdraht h in den Arm i und in das Platinblech e,

von da in das Platinblech e', in den andern Arm i' und durch den zweiten elastischen Leitungsdraht h' in den unteren Elektrodenhälter j, in die Elektrode k, von

da in die Elektrode l und kehrt durch den Leitungsdraht

m in die Batterie zurück. Die Wirkung des

galvanischen Stroms auf diesem Wege besteht erstlich darin, daß die Flüssigkeit

(verdünnte Schwefelsäure) zersetzt wird, und daß die aufsteigenden Gasbläschen in

die verschiebbare Röhre b steigen. Indem sich aber das

Gas anhäuft, hebt sich der Cylinder mit der Leitröhre b.

Das Gas hat nun keine Oeffnung, durch die es entweichen kann; die Schraube n, deren conisches Ende bei o in die Röhre tritt, wird daher gedreht, und das Loch o dadurch geöffnet, so daß das Gas nun entweichen kann.

Wenn sich jedoch das Gas ungeachtet dieser Oeffnung dennoch anhäuft, so hebt es den

Cylinder, bis die durch die Rückwirkung der Federn h und

h' erzeugte Verdichtung das Gas aus der erwähnten

Oeffnung o heraustreibt. An der Röhre b befindet sich nun ein Knopf q, welcher die Enden der um s, s' drehbaren

Hebel r, r' niederhält. Aber das Ende des Hebels r' ist mit dem unteren auf- und niederschiebbaren

Elektrodenhälter j verbunden.

Der galvanische Strom veranlaßt vermittelst der Zersetzung der Flüssigkeit die

Niederbewegung des äußeren Endes des Hebels r', mithin

die Trennung der Elektroden. Da jedoch eine zu große Entfernung der letzteren von

einander den Strom und also auch die Zersetzung aufheben würde, so verharren die

Elektroden stets in dem zur Erzeugung des Lichtes geeigneten Abstande. Der andere

Hebel r dient als Indicator; er zeigt die Veränderungen

und Schwankungen der Intensität des galvanischen Stroms an. Die Elektroden sind in

einem möglichst luftdichten Glasgefäß eingeschlossen.

Der zweite Theil dieser Erfindung bezieht sich auf einen Apparat zur Regulirung des

Aus- und Zuflusses der Batterieflüssigkeit. a, a,

Fig. 11,

ist ein Heber, dessen abgebrochenes Ende mit demjenigen Theile der Batterie, woraus

die Flüssigkeit abgezogen werden soll, in Verbindung steht, während das andere Ende

in ein Glas b taucht, in das er sich entleert. Dieses

Glas wird jedoch beständig voll erhalten; es hängt an dem Hebel d, und wird durch das Gewicht e im Gleichgewicht erhalten. Die obere Kante des Glases muß ein wenig

tiefer liegen als das Niveau der Flüssigkeit in der Batterie. Angenommen nun der

Heber ziehe eine sehr stark gesättigte Auflösung, z.B. von Zinkvitriol ab, so sinkt

das stets volle Glas in Folge der Vermehrung seines Gewichtes tiefer. Dadurch wird

der entleerende Schenkel des Hebers verlängert und mithin die Entleerung

beschleunigt, bis eine minder schwere Auflösung durch den Heber fließt, worauf das

Glas wieder steigt, und der Ausfluß nachläßt. Der nämliche Zweck wird in Fig. 12 durch

die Kugel a erreicht, indem diese steigt, wenn die

Flüssigkeit gesättigter, also specifisch schwerer wird. Durch ihr Steigen öffnet sie

die Ausflußröhre b vermittelst des Drosselventils c; indem sie aber zu dem der geeigneten Sättigung der

Flüssigkeit entsprechenden Niveau herabsinkt, öffnet sie das Ventil wieder.

Tafeln