| Titel: | Verbesserte Wetterführung in Bergwerken, welche sich Robert Gordon zu Heaton Norris in Lancashire, am 29. September 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. XXII., S. 99 |

| Download: | XML |

XXII.

Verbesserte Wetterführung in Bergwerken, welche

sich Robert Gordon zu

Heaton Norris in Lancashire, am 29. September

1849 patentiren ließ.

Aus dem Civil Engineer and Architect's Journal, Dec. 1849,

S. 372.

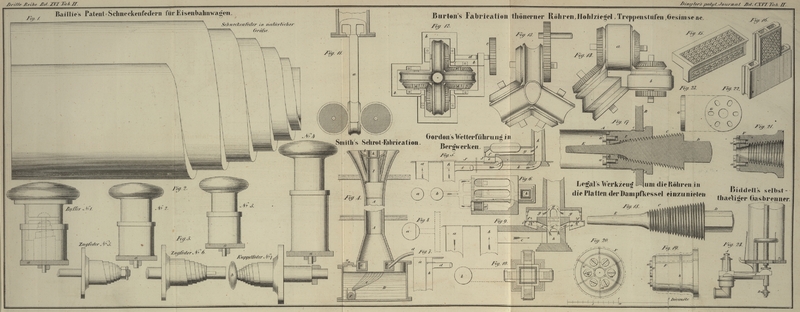

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Gordon's Wetterführung in Bergwerken.

Die Erfindung bezieht sich auf Verbesserungen in der Ventilation oder

Wetterversorgung der Bergwerke, und besteht in einem Apparat, durch welchen, wie die

Abbildungen zeigen, den Grubenbauen eine bedeutendere und gleichförmigere Masse von

atmosphärischer Luft – die Wetter des Bergmanns – zugeführt wird, als

dieß bei dem jetzigen System der Wetterführung der Fall ist.

Fig. 5 ist ein

senkrechter Durchschnitt des Schachtes mit dem Saugapparat, der die Wetter aus der

Grube abführt; Fig.

6 ist ein Grundriß derselben. a ist der

Schacht, durch welchen die äußere Luft in die Grube einströmt, oder die frischen

Wetter einfallen; b ist der Schacht, durch welchen die

Wetter aus der Grube ausziehen und der oben mit einer luftdichten Klappe

verschlossen ist. Unter derselben ist eine Wetterstrecke c geführt, die durch den Canal d mit dem

Aschenkasten e in Verbindung steht und auf diese Weise

dem Ofen f eines Dampfkessels oder irgend einer andern

Feuerung die zum Verbrennen erforderliche Luft zuführt. Da der Aschenfall an der

vordern Seite mit einer Thür i verschlossen ist, so muß

die ganze, zur Verbrennung erforderliche Luftmenge aus dem Schacht b, aus welchem die Wetter ausziehen, entnommen werden.

Wenn Dampfkesselöfen angewendet werden, wie in Fig. 5 und 6, so geht von dem Canal

d ein anderer Canal k

ab, der in den untern Theil der Esse h ausläuft und

geöffnet werden kann, wenn der Kessel gefeuert werden soll. Durch diese Einrichtung

bedarf die Esse keiner Register, da ihr größerer oder geringerer Zug durch den Canal

k verändert werden kann, indem man die aus dem

Schacht b ausziehenden Wetter entweder alle unter den

Rost e, oder theilweis auch ganz durch den Canal k direct in die Esse ziehen lassen kann. Sollte der Fall

eintreten, daß die aus dem Schacht ausströmenden Wetter so viel Kohlensäure

enthalten, daß sie ein explodirendes Gemisch, die so höchst gefährlichen schlagenden

Wetter, bilden werden,

so darf man sie nicht unter den Rost, sondern muß sie direct in die Esse strömen

lassen, während man die Thür i öffnet und atmosphärische

Luft unter jenen gelangen läßt.

Fig. 7 ist ein

senkrechter Durchschnitt und Fig. 8 ein Grundriß von

einem Schacht, der durch einen luftdichten Scheider, eine sogenannte Vordohnung, in

zwei Abtheilungen getheilt ist, so daß durch die eine a

die Wetter einfallen und durch die andere b ausziehen.

Die letztere steht mit dem Canal d in Verbindung, der

die ausziehenden Wetter wie in Fig. 5 und 6 unter den Rost eines

Ofens führt.

Fig. 8 und

9 stellen

einen Durchschnitt und Grundriß von einer andern verbesserten Einrichtung der

Wetterführung dar. Dabei führt die Wetterstrecke c von

dem Wetterschacht b zu der Esse h und die ausziehenden Wetter gelangen durch die Canäle d zu den Aschenfällen e.

Diese sehr stark ziehende Esse steht in der Nähe des Wetterschachtes und rings um

ihn stehen vier Oefen f, f, f, f. Die Aschenkästen sind

mit Thüren i verschlossen, wie bei der vorhergehenden

Einrichtung, so daß alle zur Verbrennung erforderliche Luft aus dem Wetterschacht

b durch die Strecke c

herbeiströmt, wie die Pfeile andeuten. Rauch, Gase und heiße Luft aus den vier Oefen

strömen durch die Füchse g in die Esse h, wie die Fig. 9 zeigt. Aber nicht

allein die durch die Oefen erhitzten Gase und Luft strömen in die Esse h, sondern es wird auch ein bedeutender Theil der Luft

aus dem Wetterschacht, ohne durch die Oefen zu gehen, derselben direct zugeführt;

denn die aus den Oefen entweichenden, sehr heißen Gase verstärken den Zug der Esse

und folglich auch den des Wetterschachtes.

Messungen der Luft- oder Wettermenge, welche durch eine große Steinkohlengrube

geführt wird, gaben bei dem ältern gewöhnlichen und bei diesem verbesserten Systeme

folgende Resultate: Der Querdurchschnitt eines Wetterschachtes b in den englischen Steinkohlen-Revieren beträgt

durchschnittlich 55 Quadratfuß. Nimmt man nun bei der gewöhnlichen ältern

Einrichtung an, daß das Feuer 200 Klafter (à 6

engl. Fuß) unter Tage befindlich sey, so beträgt die Masse der Wetter, die durch die

Grubenbaue strömen, etwa 18,000 Kubikfuß in der Minute. Bei einer der verbesserten

Einrichtung war eine Esse von 75 Yards (à 3 Fuß)

Höhe vorhanden, und es war dieselbe mit den Oefen von vier Dampfkesseln verbunden.

Diese Esse erzeugt einen Zug, der gleich einer Säule von 1 Zoll Wasser, d.h. gleich

5,198 Pfund auf einen Quadratfuß ist, so daß die Wetter

mit einer Geschwindigkeit von 2,860 Fuß in der Minute durch die Esse gehen müssen.

Multiplicirt man nun diese letztere Zahl mit dem Querdurchschnitt der Esse = 34,33

Kubikfuß, so erhält man 98,183 Kubikfuß als den Betrag des Wetterzuges, d.h. etwa

das Fünffache von dem bei der gewöhnlichen Wetterführung Erreichten. Der Wetterzug

ist daher durch die neue Einrichtung nicht allein bedeutend erhöht, sondern er kann

auch mit der größten Leichtigkeit verstärkt, vermindert oder gänzlich unterbrochen

werden. Da die Wetteröfen über Tage befindlich sind, so steht ihr Betrieb unter

steter Aufsicht des Göpelaufsehers, und es können gar nicht die groben

Nachlässigkeiten vorfallen, die, wenn die Wetteröfen unter Tage liegen, so leicht

möglich sind. Soll der Wetterzug durch eine oder mehrere Kesselfeuerungen bewirkt

werden, wie die Abbildungen Fig. 5 und 6 zeigen, so ist in jedem

von den Canälen d ein Register angebracht, welches

mittelst des Griffes bei j, Fig. 5 gehandhabt werden

kann. Soll ein Ofen nicht gefeuert oder reparirt werden, so wird das Register

verschlossen.

Man hat endlich den Vorschlag gemacht, die obere Oeffnung des Schachtes, durch welche

die äußern Wetter einziehen, wie a, Fig. 9 und 10, zu verschließen,

sobald die Bergleute die Grube verlassen haben und zu gleicher Zeit die Feuerung in

den Wetteröfen zu unterhalten, bis daß die Baue so entleert sind, daß der

Wetterdruck einer Säule von 1 Zoll Wasser gleichkommt. Dadurch werden die leichten

explodirenden Gase (schlagenden Wetter) weit wirksamer aus den Klüften, in denen sie

sich aufhalten, entfernt, als durch irgend ein anderes von den bis jetzt

angewendeten Mitteln, denn wenn der Druck der atmosphärischen Luft in der Grube

vermindert wird, so kann das Gas aus den dicht angefüllten Räumen besser in die Baue

entweichen. Läßt man nun frische Wetter in dieselben einströmen, so werden die

schlagenden Wetter mit frischen vermischt und die Gefahr hört auf. Die Stellung der

Wetteressen kann übrigens nach den Umständen und nach den Localitäten eingerichtet

werden.

Tafeln