| Titel: | Beschreibung einiger technischen Constructionen der Main-Neckareisenbahn und Main-Wesereisenbahn auf Frankfurter Gebiete; von Dr. Adolph Poppe. |

| Autor: | Dr. Adolph Poppe [GND] |

| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. XXXI., S. 169 |

| Download: | XML |

XXXI.

Beschreibung einiger technischen Constructionen

der Main-Neckareisenbahn und Main-Wesereisenbahn auf Frankfurter Gebiete;

von Dr. Adolph

Poppe.

(Fortsetzung von Bd. CXV S. 180.)

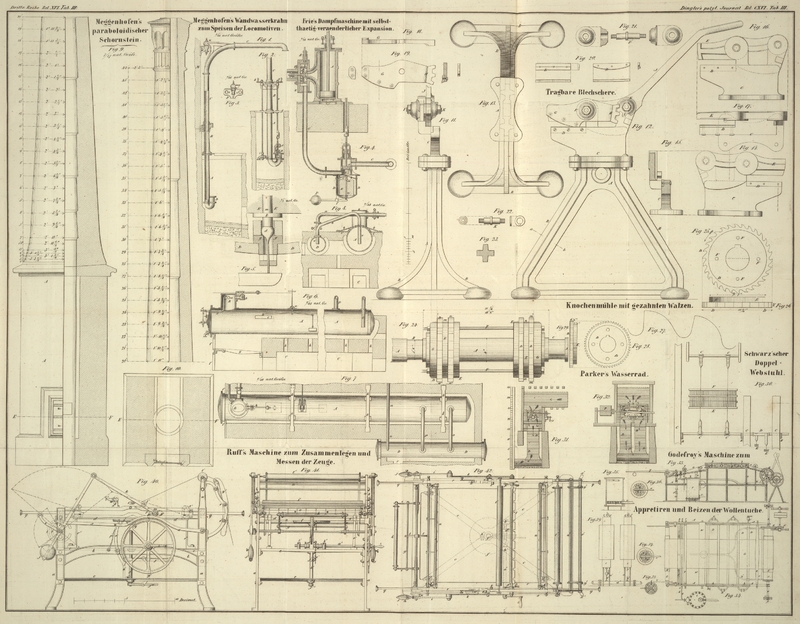

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Poppe's Beschreibung einiger technischen Constructionen der

Main-Neckar- und Main-Wesereisenbahn.

II.Wandwasserkrahn auf dem

Main-Weser-Eisenbahnhofe zu Frankfurt.

Bei Gelegenheit des im ersten Februarhefte dieses Jahrgangs des polytechnischen

Journals beschriebenen Vorwärmers wurde bemerkt, daß das Wasser des Reservoirs durch

eine unterirdische Röhrenleitung zwei freistehenden Krahnen und einem Wandkrahn

zugeführt werde. Da dieser Wandkrahn durch eine vortheilhafte Construction und

Anordnung der Absperrungsventile sich empfiehlt, so lasse ich die Beschreibung und

Abbildung desselben folgen.

Fig. 1 stellt

den Wand-Wasserkrahn in der Seitenansicht, mit theilweisem Durchschnitte und

ohne Ventil, Fig.

2 den unteren Theil desselben mit dem Ventil und dem Ablaßhahn in der

Seitenansicht mit theilweisem Durchschnitte dar. Der Krahn besteht aus drei Theilen,

nämlich aus dem unter dem Planum der Eisenbahn liegenden Röhrenstück A, welches sich der Wasserleitung anschließt, aus der

hohlen Säule B, die sich mit ihrem unteren Ende an die

Röhre A schließt, mit ihrem oberen Ende aber an die

Mauer M befestigt ist, und endlich aus dem beweglichen

Theile oder dem Schnabel C, C. Die Wendung des Krahns

erfolgt oben um eine starke Angel a, welche vermittelst

zweier langer durch die

ganze Mauerdecke gehender Schraubenbolzen an die Mauer befestigt ist; unten dreht

sich der Krahn vermittelst einer gewöhnlichen Stopfbüchse in der Säule B. Das Wasser tritt aus der unterirdischen Röhrenleitung

in die Ventilbüchse D und steigt durch die Röhre A und die Säule B in den

beweglichen Theil des Krahns. Zur Absperrung des Wassers dient das Kegelventil c, welches die bei Gelegenheit des Vorwärmers im ersten

Februarheft S. 179 erwähnte vortheilhafte Einrichtung hat. Die Ventilspindel tritt

durch eine Stopfbüchse ins Freie und ist mit Schraubengängen versehen, die in einer

Mutter d laufen. Das obere viereckige Ende der

Ventilspindel wird von einem Schlüssel umfaßt, dessen Stange e, e bei f durch eine Führung und oben durch

das Lager eines an die Säule B gegossenen Trägers tritt.

Die Schlüsselstange wird mit Hülfe eines an einem kleinen Handrade g befindlichen Kurbelgriffes nach der einen oder der

andern Richtung in Umdrehung gesetzt, je nachdem das Ventil c geöffnet oder geschlossen werden soll. h ist

ein zweites dem ersteren gegenüber angeordnetes Handrad, durch dessen Umdrehung ein

an dem unteren Ende der Röhre A befindlicher Ablaßhahn

i geöffnet werden kann, um im erforderlichen Falle

das in dem Krahn stehende Wasser abzulassen. Fig. 3 stellt die oben

erwähnte Angel in größerem Maaßstabe in der vorderen Ansicht dar. k ist die an die Tragplatte P gegossene Pfanne, welche den conischen nach der Mittellinie der Röhre

B centrirten Stahlzapfen des Schnabels aufnimmt; s, s sind die Muttern zu den beiden durch das Mauerwerk

gehenden Schraubenbolzen, womit die Tragplatte P an die

Mauer befestigt wird.

III.Dampfmaschine mit

selbstthätig-veränderlicher Expansion auf dem

Main-Neckar-Eisenbahnhof zu Frankfurt.

Zum Betrieb der Speisungspumpen, Drehbänke und anderer Maschinen und Apparate

befindet sich in der Werkstätte des Bahnhofs eine aus der Fries'schen Maschinenfabrik in Frankfurt (Sachsenhausen) hervorgegangene

Dampfmaschine von sechs Pferdekräften, mit selbstthätig-veränderlicher

Expansion. Der Cylinder dieser Maschine hat 10 Zoll Durchmesser, die Länge des

Kolbenhubes beträgt 24 Zoll und die Kolbenstange, welche, wie dieses bei kleineren

Dampfmaschinen gewöhnlich der Fall ist, durch eine Lenkstange mit der Kurbel in

directer Verbindung steht, wird durch eine Gegenlenkung senkrecht geführt. Der

Centrifugal-Regulator befindet sich dicht unter der Kurbelwelle, von welcher er

mittelst conischen Eingriffes unmittelbar in Bewegung gesetzt wird. Seine Bewegungen

reguliren nicht das gewöhnliche Drosselventil, sondern den Expansionsschieber und

zwar so, daß wenn die Schwungkugeln in Folge gesteigerter Geschwindigkeit zu weit

aus einander fliegen, der Schieber bei weniger als 1/4, im entgegengesetzten Falle

bei mehr als 1/4 des Kolbenhubes absperrt. Da die Maschine selbst nichts wesentlich

Neues darbietet, so möge diese kurze Andeutung ihrer Einrichtung genügen; den

Cylinder nebst Steuerung sieht man übrigens in Fig. 4, auf die ich unten

zurückkommen werde, im Verticaldurchschnitte abgebildet. Bemerkenswerth und neu ist

dagegen ein mit der Maschine in Verbindung stehender Apparat zur EntfernungEntfernuug des aus dem Dampfkessel mit dem Dampf fortgerissenen, sowie des in der

Röhrenleitung und dem Steuerungskasten durch Condensation gebildeten Wassers.

Außerdem verdient die Construction und Lagerung des Dampfkessels sowie die

Construction des Schornsteins nähere Erwähnung.

1) Apparat zur Auffangung und Entfernung des mit dem Dampf

fortgerissenen Wassers und des in den Dampfleitungsröhren sich bildenden

Condensationswassers. Einen schon vielfach besprochenen, aber seither noch

nicht zur Genüge beseitigten Uebelstand bildet bei Dampfmaschinen das Wasser,

welches aus dem Dampfkessel mit dem Dampf mechanisch fortgerissen wird, seinen Weg

durch den Cylinder nimmt, und öfters auf den Gang der Maschine störend einwirkt. Hr.

Ingenieur Meggenhofen hat

diesen Uebelstand durch Einschaltung eines einfachen Apparates in die

Dampfleitungsröhre zwischen dem Cylinder und dem Kessel auf eine wirksame Weise

beseitigt. Fig.

4 stellt den Dampfcylinder und die Dampfleitungsröhre mit dem

eingeschalteten Apparate im Verticaldurchschnitte dar. A

ist der Dampfcylinder; B die Expansionssteuerung; C, C die Dampfleitungsröhre; a ein Absperrungsventil, welches von dem Maschinenaufseher auf und nieder

geschraubt werden kann. Mit der Röhrenleitung C, C steht

ein Cylinder D, D in Verbindung, welcher dem durch

Condensation oder Ueberspritzen sich bildenden Wasser als Sammelbehälter dient. b, b ist eine an die Wand dieses Behälters geschraubte

nach oben conisch zulaufende Scheibe. Zwischen der Peripherie dieser Scheibe und dem

Behälter ist ein schmaler Zwischenraum gelassen, durch den das übergespritzte Wasser

in den Behälter fließt. In diesem befindet sich ein großer cylindrischer Schwimmer

E aus Sandstein, welcher an einem langen

Schraubenbolzen m, m, der seine Achse bildet, befestigt

ist.Hr. Meggenhofen hat den

Sandstein einem hohlen metallenen Schwimmer aus denselben Gründen

vorgezogen, aus welchen für die Schwimmer der Dampfkessel gegenwärtig

allgemein Steine angewandt werden, die ihrem Zwecke sicherer entsprechen als

hohle Metallschwimmer. Das Ende des Schraubenbolzens m, m gleitet in

einer an der conischen Scheibe b, b befestigten Führung

c, das untere Ende desselben enthält ein kleines

stählernes Kugelventil, welches eine in der Mitte des Behälterbodens angebrachte

Oeffnung verschließt. Die Ventilspindel erstreckt sich durch diese Oeffnung abwärts

und stützt sich auf das Ende eines zweiarmigen Hebels, der seinen Stützpunkt in f hat und an seinem langen Arm ein Gegengewicht P trägt. Die Einrichtung des Ventils ist aus der in

natürlicher Größe dargestellten Abbildung Fig. 5 deutlich zu

entnehmen. E, E ist das untere Ende des

Sandsteinschwimmers; k der Ansatz am langen

Schraubenbolzen, worauf der Schwimmer ruht; d das

stählerne Kugelventil; g, g der in den Boden des

Behälters geschraubte Ventilsitz aus Lagerguß.

Die Wirkungsweise des Apparates ist nun folgende. Angenommen, der Behälter D, D sey von Wasser leer, so wird das Kugelventil

geschlossen seyn, weil das Uebergewicht auf der Seite des Schwimmers sich befindet.

Wird nun das Absperrungsventil a geöffnet, so strömt der

Dampf in die Maschine; das durch Condensation etwa entstehende, besonders aber das

aus dem Kessel überspritzende Wasser wird sich in dem Behälter D, D, welcher die tiefste Stelle der Röhrenleitung

einnimmt, nach und nach sammeln. Mit dem zunehmenden Wasser muß aber der Sandstein

vermöge seines Gewichtsverlustes im Wasser sich heben; die Ventilöffnung wird frei,

und das Wasser spritzt durch die erwähnten Seitenöffnungen so lange heraus, bis das

Kugelventil wieder auf seinen Sitz herabgesunken ist. Der kurze Röhrenansatz e, der übrigens nicht unumgänglich nöthig ist, hat den

Zweck, das überspritzende Wasser um so sicherer in den Behälter zu leiten.

Dieser einfache Apparat versieht seit länger als einem Jahre seine Dienste zur

vollkommenen Befriedigung, indem er Steuerung und Cylinder stets trocken erhält.

2) Construction und Lagerung des Dampfkessels. Fig. 6 stellt

den zu der erwähnten Maschine gehörigen Dampfkessel im senkrechten

Längendurchschnitt, Fig. 7 im Grundriß und Fig. 8 im senkrechten

Querdurchschnitte dar. Gleiche Buchstaben dienen in diesen Figuren zur Bezeichnung

entsprechender Theile. A, A ist der 25 Fuß lange und 2 1/2 Fuß im lichten

Durchmesser haltende Dampfkessel; B die Dampfkuppel, aus

welcher der Dampf durch die Röhre a in die Maschine

geleitet wird; b das Sicherheitsventil; c ein zur Bezeichnung des Wasserstandes dienender

Schwimmer; m die Achse des Schwimmerhebels, welche

außerhalb des Kessels einen Indicator trägt; d, d der

gläserne Wasserstandszeiger.

Die obere Communicationsröhre des letzteren mündet sich nicht, wie gewöhnlich,

unmittelbar in dem Dampfraum des Kessels selbst, sondern vermittelst einer

Fortsetzung e, e oben in der Dampfkuppel, wodurch der

wirkliche Wasserstand im Dampfkessel auf eine zuverlässigere Weise außerhalb des

Kessels sich darstellt. f, f ist die gußeiserne

Vorstellplatte des Ofens; g, g der Rost; h, h, h.... sind Oeffnungen in der Untermauer, durch

welche die Flugasche in den an beiden Enden temporär zugemauerten Raum C, C fällt.

Sehr zweckmäßig ist die Art der Lagerung des Dampfkessels. Er wird vermittelst einer

Art Hängwerk von der äußeren Rauhmauer des Ofens getragen, ohne auf die innere aus

feuerfesten Steinen construirte Futtermauer einen Druck auszuüben. i, i,

Fig. 8, sind

nämlich zwei 4 1/2 Zoll breite und 1 Zoll dicke eiserne Querschienen, welche auf

eine solide Weise an das äußere Mauerwerk befestigt, an ihren inneren bis zu 8 Zoll

sich erweiternden Enden aber concentrisch zum Dampfkessel aufwärts gebogen sind. An

diese Enden wird der Dampfkessel, wie aus Fig. 8 am deutlichsten zu

entnehmen ist, festgenietet. Eine eiserne Verstrebung k,

k von der nämlichen Breite und Dicke, wie die Schiene i, i und gleichfalls mit dem Kessel vernietet, gibt der

ganzen Aufhängung noch größere Festigkeit. An drei solchen eisernen Verstrebungen

hängt der Dampfkessel, dessen vorderes Ende auf der Vorstellplatte f, f ruht. In Folge dieser Anordnung können mit der

Futtermauer des Ofens Reparaturen und Veränderungen vorgenommen werden, ohne daß die

Lage des Dampfkessels im geringsten verändert zu werden braucht.

Das Speisungswasser wird durch die Röhre n, n nicht

direct in den Kessel A, A, sondern zunächst in einen

kleineren 10 Fuß langen und 1 1/2 Fuß inneren Durchmesser haltenden Vorwärmkessel

D, D geleitet. Dieser wird von dem Ofen des

Hauptkessels aus mittelst Canälen geheizt, welche die heiße Luft unter und neben ihm

hinwegleiten, ehe sie in den Schornstein entweicht. Der Vorwärmer, dessen höchste

Stelle unterhalb der Wasserlinie des Hauptkessels liegt, steht durch zwei heberartig

gebogene Röhren o, o und p,

p mit dem Hauptkessel in Verbindung. Die Röhre o,

o geht von der Mitte des Vorwärmers aus und erstreckt sich bis unter die

Mitte des Hauptkessels; durch sie strömt das vorgewärmte Wasser in den letztern. Die

andere Röhre mündet sich in beide Kessel an ihrer höchsten Stelle, ohne sich weiter

in das Innere derselben zu erstrecken; sie führt den an der Decke des Vorwärmers

etwa sich bildenden Dampf in den Hauptkessel und stellt in beiden Kesseln die

gleiche Dampfspannung her. r ist die in den Schornstein

führende Oeffnung.

3) Der paraboloidische Schornstein. Bei der Construction

des zu dem erwähnten Dampfkesselofen gehörigen Schornsteins stellte Hr. Meggenhofen sich die Aufgabe,

Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit einer eleganten Form zu vereinigen, und diesen

Zweck hat er dadurch auf eine sehr befriedigende Weise erreicht, daß er dem

Schornstein die Gestalt eines parabolischen Conoides gab.

Fig. 9

stellt den Schornstein zur Hälfte im Verticaldurchschnitt, zur Hälfte in der

Seitenansicht dar. Fig. 10 gibt einen Horizontaldurchschnitt nach der Linie EF von Fig. 9. Der ganze 64 Fuß

hohe Schornstein gewährt den Anblick einer schlanken Säule von ausnehmend gefälliger

und eleganter Form. Seitwärts vom Dampfmaschinengebäude erhebt sich das viereckige

Piedestal A, A, und auf diesem der paraboloidische

Schornsteinschaft. Das aus weißem Sandstein gemauerte Piedestal ist 16 Fuß hoch und

mißt 7 Fuß im Geviert. Der Schornsteinschaft ist mit seinem steinernen Aufsatz 48

Fuß hoch und aus eigens für ihn geformten Backsteinen gemauert. Der cylindrische mit

feuerfesten Steinen ausgefütterte Canal im Piedestal hat 2 Fuß Durchmesser; vom

oberen Ende des Piedestals bis zum Schornsteinaufsatz vermindert sich diese Weite in

Absätzen bis auf 15 Zoll. Die Dicke des Backsteingemäuers beträgt am unteren Ende 2

Fuß 4 Zoll, am oberen, d.h. an der Schornsteinmündung, worauf der Aufsatz ruht, nur

7 Zoll. Sämmtliche Steinschichten sind gegen innen geneigt; doch ist die Neigung der

unteren Schichten größer und vermindert sich gegen oben in der Art, daß die

Backsteine überall zu der mittleren Drucklinie normal stehen.

Die gegebene Höhe des Schornsteinschaftes vom Piedestal bis zum Aufsatz = 44 Fuß, der

gegebene Halbmesser = 3 Fuß 4 1/2 Zoll am Fuß und der Halbmesser = 1 Fuß 2 1/2 Zoll

an der Mündung desselben, bildeten die zur Berechnung der erzeugenden Parabel

erforderlichen Elemente. Da die Höhe des Schaftes = 44 Fuß als die begränzende

Abscisse und die Differenz des Halbmessers an der Basis und des Halbmessers an der

Mündung des Schaftes = 2 Fuß 2 Zoll als begränzende Ordinate zu betrachten ist, so

liefert dieses für den Parameter den Werth

p = y²/x = 169/1584 Fuß,

mit dessen Hülfe nun die zu den Abscissen gehörigen Ordinaten,

in der Nähe des Scheitels von Zoll zu Zoll, dann von 1/2 Fuß zu 1/2 Fuß und endlich

von Fuß zu Fuß berechnet wurden. So fand man z.B. die zu einer Abscisse von 20 Fuß

gehörige, d.h. die einer Höhe von 20 Fuß über dem Piedestal entsprechende

Ordinate

y = √px = √(3380/1584) = 1 Fuß 5 1/2 Zoll.

Mit Hülfe der Ordinaten konnte nun der Halbmesser jedes Querschnittes des

Säulenschaftes in jeder Höhe über der Basis bestimmt werden, indem man nur die

berechnete Ordinate von dem Halbmesser des Schaftes an seiner Grundfläche, d.h. von

3 Fuß 4 1/2 Zoll abzuziehen brauchte. So ergab sich z.B. für die erwähnte Höhe von

20 Fuß der Halbmesser des Querschnittes = 1 Fuß 11 Zoll. Es wurde nun eine Anzahl

kreisrunder hölzerner Scheiben angefertigt, welche den berechneten Querschnitten des

Schornsteins von Strecke zu Strecke, z.B. von 4 zu 4 Fuß entsprachen; eben so wurden

hölzerne Schablonen angefertigt, deren eine Seite nach dem Parabelstück geformt war,

welches zwischen je zwei Querschnitten des Schornsteins lag. Nachdem auf der oberen

Fläche des Piedestals der Umfang der Basis des Paraboloides concentrisch zu dem

cylindrischen Schornsteincanal gezeichnet worden war, wurde die erste Scheibe in

horizontaler Lage genau nach der Achse des Schornsteins centrirt und an das

Baugerüst befestigt. Indem nun die parabolische Schablone in gehöriger Lage rings um

die Scheibe und den unteren Begränzungskreis angelegt wurde, konnten die Backsteine,

von denen die äußeren schon zum voraus nach der Krümmung der Schablonen

schichtenweise geformt waren, ohne Schwierigkeit in der richtigen Lage über einander

geschichtet und ihre äußere Fläche mit der Fläche des Paraboloides in

Uebereinstimmung gebracht werden. Als das Mauerwerk bis zur ersten Scheibe

aufgeführt war, wurde etwa 4 Fuß höher die nächste für diese Höhe construirte

Scheibe auf gleiche Weise centrirt, befestigt und mittelst Anlegung der zweiten

Schablone die folgende Mauerschichte aufgeführt und so fortgefahren.

Als ein Beweis, welchen Beifall diese elegante Schornsteinconstruction gefunden hat,

mag hier erwähnt werden, daß kurz nach Vollendung derselben ein zweiter 104 1/2 Fuß

hoher paraboloidischer Schornstein in der Zimmer'schen

Chininfabrik in Sachsenhausen von dem Maurermeister Hrn. Schaffner in sehr gelungener Weise aufgeführt

wurde, und daß zu

einem dritten für die Maschinenwerkstätte des Main-Weser-Bahnhofs

bestimmten Schornstein dieser Art die Zeichnung bereits angefertigt ist.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln