| Titel: | Ueber Knochenmühlen. |

| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. XXXIV., S. 181 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Ueber Knochenmühlen.

Aus dem Notizblatt des hannover'schen

Gewerbevereins.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber Knochenmühlen.

Bereits seit längerer Zeit bemerkt man auch in der Stadt Hannover herumziehende

Personen, namentlich Kinder, welche die in den Hauswirthschaften aufgesammelten

Knochen entweder für eine Kleinigkeit an Geld oder auf sonstige Weise an sich zu

bringen suchen. Diese Knochen werden in größeren Massen verkauft, nach England

gesandt, als Knochenmehl wieder in Hannover eingebracht und namentlich als

Düngmittel an Landwirthe zu nicht geringem Preise verkauft. Es dürfte daher nicht

nutzlos seyn, auf die Maschinen aufmerksam zu machen, womit man das Zerkleinern und

Verwandeln in Mehl derartiger Knochen bewirkt.

Die gedachten Maschinen sind, soweit uns bekannt, folgende:

1) Stampfwerke (Pochstempel, die durch Daumenwellen bewegt

werden), oder

2) aufrechtgehende Mühlsteine (wie zum Mahlen des Oelsamens

etc.), oder

3) Kreisraspeln, oder auch

4) gezahnte Walzen, oder endlich

5) horizontalgehende (französische) Mühlsteine.

1) Stampfwerke von übrigens längst bekannter

Constructionsart wendet man bereits auch in mehreren Gegenden Deutschlands zur

Bereitung des Knochenmehles an; indeß fördern sie verhältnißmäßig wenig und

consumiren, wie alle Stoßwerke, einen bedeutenden Theil von Arbeitskraft für die

nothwendige (nicht bezahlte) Nebenarbeit.

2) Aufrecht gehende Mühlsteine erfordern meistentheils ein

vorhergegangenes Zerkleinern der Knochen (bereiten eigentlich nur das Mehl) und

können daher als allein ausreichende Maschinen nicht gebraucht werden.

3) Kreisraspeln bestehen hauptsächlich aus einer

stählernen (cylindrischen) Walze, die an ihrer Oberfläche wie eine Raspel gehauen

ist und in Umdrehung versetzt wird, während man die Knochen auf geeignete Weise

gegen dieselbe preßt. Eine derartige Knochenmühle ist bereits im Septemberhefte 1826

des Bulletin de la Société d'Encouragement

und hieraus im polytechnischen Journal Bd. XXIII

S. 242 beschrieben und abgebildet.

Hierbei ist ein hohler, stählerner Cylinder (Walze) von einem Fuß Durchmesser und von

ebensoviel Länge, der an seiner Oberfläche wie eine Holzraspel gehauen ist, an dem

Ende einer Welle befestigt, mit der er sich zugleich umdreht. Ueber dieser Raspel

ist ein starkes Stück Holz angebracht, in welchem sich ein viereckiges Loch

befindet, das hier als Rumpf dient, von welchem die zu zerkleinernden Knochen

aufgenommen werden, die man dann gegen die Raspel mittelst eines prismatischen,

unten mit Eisen beschlagenen Gleitbackens (poussoir) und

eines mit einem Gewichte versehenen Hebels andrückt. So lange die Zähne an dieser

Raspel noch neu sind, soll ein Kubikfuß Knochen (so viel faßt nämlich der Rumpf) in

zwei bis drei Minuten zu einem sehr feinen Mehle gerieben werden.Bemerkt wird insbesondere, daß man sehr harte Knochen, als nachtheilig für

die Raspel, beseitigen müsse.

Für eine vortheilhafte, fabrikmäßige Bereitung des Knochenmehles dürfte diese

Maschine ebenfalls nicht wohl zu empfehlen seyn.

4) Gezahnte Walzen, höchst wirksam für Knochenmühlen, sind

in England bereits seit längerer Zeit im Gange, in Deutschland aber wenig oder gar nicht bekannt. Es

wird daher zweckmäßig seyn, eine derartige Knochenmühle zu beschreiben. Wir wählen

hierzu diejenige Gattung, welche neuerdings insbesondere von der anerkannten

Maschinenbauanstalt von Constantin Pfaff in Chemnitz

(Königreich Sachsen) erbaut wird, und wovon unter anderm in Uebigau bei Dresden ein

Exemplar im Gange ist.

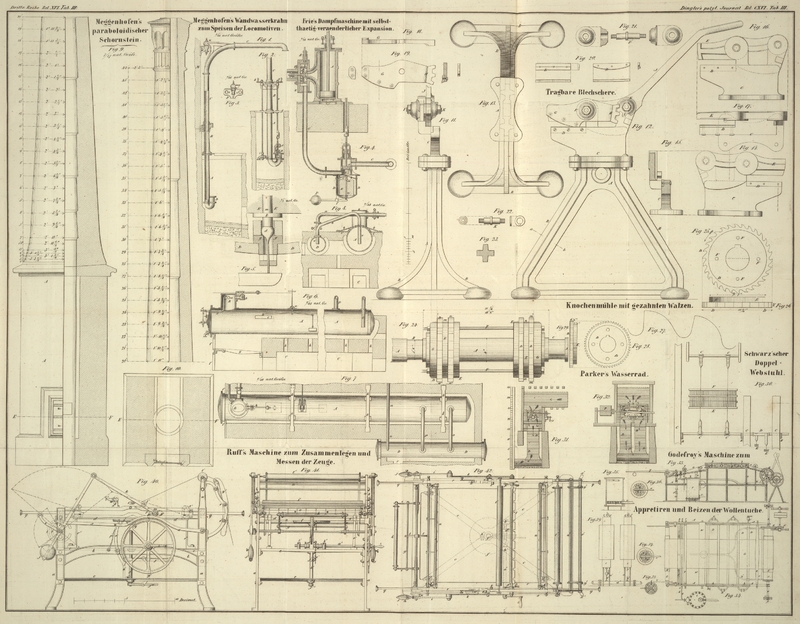

Von den gezahnten Walzen mit horizontalliegender Achse zeigt Fig. 24 eine derselben in

der Längen- und Fig. 25 in der

Seitenansicht. Ein Paar dieser sich gleichen Walzen wirkt stets zusammen und es

werden die Knochen zwischen denselben vorzugsweise zum Brechen zerkleinert. Jede der

Walzen ist auf folgende Art zusammengesetzt:

Auf die Welle oder Achse A, A, mit den Lagerstellen B, C, sind Scheiben gesteckt und befestigt, wovon jede

aus zwei verschiedenen Theilen (Y), einem am Umfange

verzahnten (stählernen oder verstählten) Ringe D, D

(Fig. 26)

und einem glatten Ringe E, E (einer rund abgedrehten

Platte) von geringerem Durchmesser wie D besteht.

Sämmtliche auf die Welle A gebrachte Scheiben werden

durch vier Bolzen F, F zu einem einzigen Körper

vereinigt, wozu noch die festen Ansätze G, G dienen,

gegen welche sich resp. die Köpfe und Muttern an den Enden der Bolzen F, F lehnen. Die Gestalt der Zähne erhellt besonders aus

Fig. 27,

woselbst solche in wahrer Größe gezeichnet sind. In Bezug auf Fig. 24 wird kaum zu

bemerken nöthig seyn, daß von den gedachten Ringpaaren D,

E nur die an den Enden der Welle aufgebrachten angegeben, die mittleren (5)

aber, der Deutlichkeit halber, weggelassen sind.

Wie schon bemerkt, ist die zweite Walze, welche mit der beschriebenen

zusammenarbeitet, im allgemeinen mit jener von gleicher Form, im Besonderen jedoch

mit dem Unterschiede, daß während die erstere Walze neun Ringpaare D, E enthält, die zweite zehn derselben hat; ferner die

Ringpaare derartig verschoben sind, daß die Zahnringe der einen Welle in die glatten

cylindrischen Räume m, n (Fig. 24) der andern

eingreifen können.

In der Knochenmehlfabrik zu Uebigau befinden sich zwei

Paar solcher Walzen übereinander, wovon das obere Paar zum (ersten) Brechen, das

untere Paar zum Mehlmahlen (Pulverisiren) bestimmt ist, zu welchem letzteren Zwecke

die unteren Walzen auch Ringe mit feineren Zähnen besitzen, wie speciell aus Fig. 28 und

29

ersichtlich, woselbst eine Scheibe des unteren Walzenpaares gezeichnet ist. Die Zahl

der Scheibenringe der letztern Walze beträgt resp. 14 und 15.

Ueber dem ersten oder oberen Walzenpaare ist ein entsprechendes Rumpfzeug zur

Aufnahme und Zuführung der Knochen angebracht. Unter dem zweiten Walzenpaare

befindet sich ein Schiebwerk, sowie auch ein Hebezeug, um die nicht bis zur

gewünschten Feinheit gemahlenen Knochenstücke dem erwähnten Rumpfe wieder

zuzuführen.

Neuerdings baut die Pfaff'sche Werkstatt derartige

Knochenmühlen mit drei Paaren resp. unter- und übereinanderliegender Walzen,

wobei das Gestell die Treppenform besitzt, das Mahlgut jedes Walzenpaares ein

besonderes Sieb enthält etc.

Die zwei Walzenpaare der Uebigauer Knochenmühle liefern in 20 Stunden 40 Centner

fertiges Knochenmehl und bedürfen dazu als Triebkraft eine Dampfmaschine von circa 8

Pferden (Maschinenpferden).

Ob sich der etwas hohe Preis derartiger Knochenmühlen, im Verbande mit der nicht

geringen Bewegkraft, durch die Leistung und sonstigen Vortheile ausgleicht, sind wir

außer Stande mit Bestimmtheit anzugeben.

5) Horizontalgehende (französische) Mühlsteine, in der Hauptsache wie zum Mahlen des Getreides nur mit

durchaus stärkeren Dimensionen angeordnet, dürften jedenfalls gut wirksame und

ökonomisch vortheilhafte Knochenmühlen abgeben, zumal wenn wir ein uns nahe

liegendes analoges Beispiel (im hannöver'schen Lande) zum Vergleiche nehmen, nämlich

die Mühle einer Cementfabrik, woselbst die gebrannten (verhältnißmäßig aber dennoch

recht harten) Cementsteine, zwischen den ebenen Flächen entsprechend behauenen

französischen großen Steinen (Compositionssteine), ebenso leicht wie schnell in Mehl

verwandelt werden.

Tafeln