| Titel: | Maschine zum Appretiren und zum Beizen der Wollentuche, welche sich Peter Godefroy zu London, am 16. Jan. 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. XXXVII., S. 188 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Maschine zum Appretiren und zum Beizen der

Wollentuche, welche sich Peter

Godefroy zu London, am 16. Jan.

1849 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Februar

1850, S. 75.

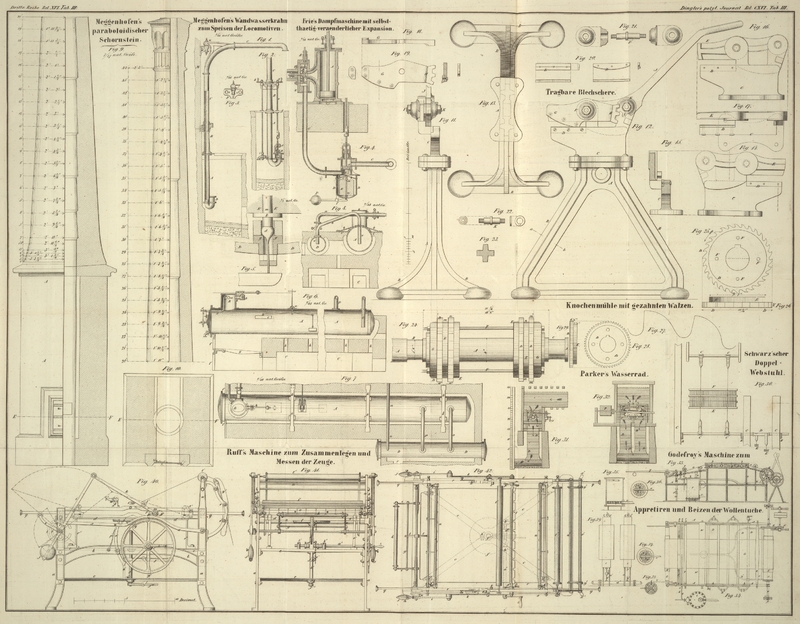

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Godefroy's Maschine zum Appretiren und zum Beizen der

Wollentuche.

Meine Erfindung betrifft ein Verfahren, den Tüchern Preßglanz zu ertheilen, ferner

eine Methode, den Farbstoff, womit der Zeug imprägnirt wurde, mittelst eines

dampfförmigen Beizmittels zu fixiren.

Bei der gewöhnlichen Appretirmethode wird die Appretur in einer Presse mit

gleichzeitiger Anwendung von Wärme hervorgebracht. Diese Behandlung macht das Tuch

nicht nur hart und ungeschmeidig, sondern bei der nothwendigen Zwischenlage von

Preßspänen etc. veranlassen die in dem Fabricat enthaltenen Substanzen Entfärbungen

und Flecken auf dem Tuch.

Fig. 33

stellt den Appretirapparat in der Seitenansicht, Fig. 34 im Grundrisse

dar. A, A ist das Hauptgestell, welches die Einrichtung

hat, daß das zu bearbeitende Fabricat von einer Walze an dem einen Ende in die

Maschine geleitet, und am andern Ende der Maschine wieder von einer Walze

aufgenommen wird. B, B ist die Zuführwalze, C, C die Aufnehmwalze. An dem oberen Theil des Gestells

A, A ist eine Reihe von Metallröhren D, D in Lagern a, a, a

angeordnet. Diese Röhren müssen an der Oberfläche glatt seyn, und wenn die Beize

sauer ist, oder aus einer Säure besteht, so müssen sie aus einem Metall angefertigt

oder mit einem Metall überzogen seyn, welches von der Säure nicht angegriffen wird.

Sämmtliche Röhren D, D sind durch E, E verbunden, so daß, wenn man Dampf oder heißes Wasser durch die Röhre

F einströmen läßt, dasselbe durch die ganze

Anordnung circulirt und die Röhre D, D bis zur

geeigneten Temperatur erwärmt.

Die Einströmung des Dampfs oder heißen Wassers wird durch den an der Röhre F befindlichen Hahn regulirt, um die Temperatur auf dem

gehörigen Grad zu erhalten. Die letzte Röhre D des

Systems ist mit einer kleinen Röhre c versehen, durch

welche bei Anwendung des Dampfs das Condensationswasser abfließen kann, und der

Dampfhahn an dieser Röhre ist so eingerichtet, daß er eben nur die Entweichung des

Wassers gestattet. Die Speisewalzen B, B, deren eine

gewisse Anzahl vorhanden ist, sind so in die Lager d, d

eingepaßt, daß sie leicht entfernt werden können. Das zu bearbeitende Fabricat wird

zuerst aufgewickelt, indem es an das Ende eines die Walze umhüllenden Umschlages H, H befestigt wird.

Die Enden der hohlen metallenen Aufnehmwalze C, C werden

zwischen den Scheiben I, K centrirt; diese befinden sich

an Achsen L, L, deren äußere Enden in besondern Trägern

M, M gelagert sind, wodurch die gerade Richtung

beider Achsen L, L gesichert ist. Die Scheiben I, K sind mit einer Anzahl Löchern e, e zur Aufnahme einer entsprechenden Anzahl an den

Cylinderenden C, C befestigter Stifte f, f versehen. Diese Stifte und Löcher werden so in

einander gefügt, daß sie den Cylinder in einer zu den Achsen L, L centralen Lage erhalten. Die Achsen L, L

lassen sich in ihren Lagern der Länge nach verschieben. Durch diese Bewegung kann die Scheibe zum

Behuf der Abnahme oder Einfügung der Cylinder zur Seite geschoben werden.

Wenn ein Cylinder C, C in die Maschine eingesetzt werden

soll, so bringt man die Scheiben in die geeignete Lage, worin sie durch adjustirbare

mittelst Bindeschrauben an ihre Achse befestigte Hälse gehalten werden. Der Cylinder

wird durch die Scheibe K in Bewegung gesetzt. Diese ist

mit Zähnen versehen, welche in das an der Treibwelle O

sitzende Getriebe N greifen. Die Treibwelle, welche ihre

Bewegung von einer Dampfmaschine oder andern Triebkraft herleitet, ist mit den

nöthigen Ein- und Ausrückvorrichtungen versehen. P,

P ist eine kupferne Dampfvertheilungsröhre, deren obere Fläche siebartig

durchlöchert ist. Diese Röhre liegt horizontal unter dem Tuch G, G in Trägern i, i, die sich in Schlitzen im

Seitengestell A, A bewegen und mittelst Stellschrauben

k, k in der gehörigen Höhe adjustirt und befestigt

werden. In den Canal oder den Vertheiler P, P strömt

Hochdruckdampf durch die Röhre Q, welche der nöthigen

Adjustirung wegen mit einem verschiebbaren Theil i

versehen ist; eine Stopfbüchse m erhält die Verbindung

dampfdicht. Die Einmündung der Röhre Q in den Canal P sollte so angeordnet seyn, daß sie den Dampf so

gleichmäßig wie möglich vertheilt, und daß dieser überall in gleichem Maaße

entweicht. Deßhalb kann man die Anzahl oder Größe der Löcher an denjenigen Stellen,

wo das Bestreben des Dampfs zu entweichen am geringsten ist, vermehren. Die

Dampfröhre Q ist mit einer kleinen Verlängerung

versehen, durchweiche das durch Condensation erzeugte oder das vom Dampfkessel

übergeführte Wasser entfernt werden kann. R, R ist ein

anderer Dampfvertheiler, dessen Höhe mit Hülfe der Träger n,

n und der Stellschraube o, o regulirt werden

kann. Die Löcher dieses Vertheilers sind minder zahlreich und kleiner als diejenigen

des obigen Vertheilers; sie haben den Zweck, die Beize dem Zeug mitzutheilen. Die

Röhre S verbindet den Vertheiler R mit einem starken metallenen Behälter T, in

welchem die Beize in Dampfform verwandelt wird. Dieser Behälter ist in Fig. 35

abgesondert im Verticaldurchschnitt, Fig. 36 im Grundriß mit

Hinweglassung des Deckels, und Fig. 37 in der unteren

Ansicht mit Hinweglassung des Bodens dargestellt. Der Behälter T ist zur Aufnahme von Hochdruckdampf eingerichtet,

welcher durch die Röhre U einströmt. Er ist mit einem

Material, das von Säuren nicht angegriffen wird, überzogen; letzteres gilt auch von

den Röhren, durch welche die dampfförmige Beize strömt.

Wenn ich z.B. ein Wollentuch für Scharlachroth beizen will, so bereite ich die Beize

mit 2 1/2 Loth granulirtem Zinn, welches ich in einer mit 15 Pfund Wasser verdünnten

Mischung von 3/4 Pfund Salzsäure und 1/4 Pfund Schwefelsäure auflöse. Diese Mischung

kommt in ein Gefäß T, so daß sie dasselbe nicht weiter

als bis zu ungefähr 1/4 oder 1/5 ihres Rauminhaltes ausfüllt, wobei dafür zu sorgen

ist, daß sich stets eine hinreichende Menge Flüssigkeit in T befindet, um die Oeffnungen zu bedecken, durch die der Dampf in dieses

Gefäß tritt.

Diese Oeffnungen befinden sich an der unteren Seite der Röhren q, q und sind so angeordnet, daß sie den Dampf gleichmäßig über den

Querschnitt des Behälters T verbreiten. Durch die Kraft,

womit der Dampf aus den Röhren q, q eintritt und durch

seine abwärts gehende Richtung, wird ein fortwährendes Aufwallen in der Flüssigkeit

erzeugt, so daß die entweichenden Dämpfe mit dem Beizmittel geschwängert bleiben.

Die Dämpfe sammeln sich in einem sogenannten Separator, welcher bloß in einer Röhre

besteht, die an ihrer oberen Seite siebartig durchlöchert ist, um den Dampf an der

Oberfläche zu vertheilen und die Ueberführung der Flüssigkeit mit dem Dampf durch

die Röhre S nach dem Vertheiler R zu verhüten.

Dem Dampf gebe ich eine Temperatur von 88 bis 97° Reaumur, und um dieselbe in

dem Behälter T zu erhalten, erwärme ich ihn von außen

mittelst Gasflammen oder auf sonstige Weise. V, V ist

eine Walze um die Annäherung des Fabricates G, G an die

Dampfvertheiler P und R zu

reguliren. Diese Walze wird mit Hülfe der auf die Träger s,

s wirkenden Stellschrauben r, r adjustirt. W, W ist eine Fläche aus Plüsch, welche dazu dient, die

Oberfläche des Tuchs zu glätten. Diese glättende Fläche kann in gewissen Fällen

durch eine Bürste ersetzt werden, um die der Oberfläche des Fabricates anhängenden

fremdartigen Theilchen zu entfernen; auch kann man glättende Oberflächen in

verschiedenen Abstufungen gleichzeitig anwenden, wovon die Bürste als die rauheste

die erste bildet.

Die Wirkungsweise ist nun folgende. Das zu behandelnde Tuch wird auf die

Speisungswalze gewickelt und in die Lager d, d gebracht;

ein mit dem einen Ende an den Cylinder C, C befestigter

Umschlag X wird in der Richtung, welche das Fabricat zu

nehmen hat, rückwärts durch die Maschine geführt. Der mit diesem Umschlag verbundene

und auf die Walze B gewickelte Zeug nimmt nun, wenn die

Maschine in Gang kommt, seinen Weg mit abwärts gekehrter Vorderseite durch die

Maschine. Um das Tuch in gehöriger Spannung zu erhalten, ertheile ich mittelst der

Hebel Y der Zuführwalze B, B

Friction. Diese Walze ist von Holz und nur an ihren Enden mit metallenen Hälsen versehen, auf welche die

Frictionshebel wirken. Soll der Zeug seine Vollendung ohne Anwendung des Beizmittels

zum Färben erhalten, so wird der Dampf nur durch den Vertheiler P, P geleitet, und das darüber weggehende Tuch bis zu

einem gewissen Grad gleichförmig den Dämpfen ausgesetzt. Das Tuch bewegt sich sodann

unter der Walze V über die glättende Fläche W hinweg und nimmt von da seinen Weg abwechselnd über

und unter die geheizten Röhren D, D, welche die

Tuchfläche noch weiter glätten und zurecht legen, und wickelt sich endlich auf die

Walze C. Da das Tuch während dieser Operation an den

Sahlleisten ein größeres Streben sich zu spannen äußert als in der Mitte, so lasse

ich es unter einer Walze Z von ungleicher Dicke

wegziehen. Diese Walze bringt das Tuch auf seinem Weg nach der Walze C aus seiner geraden Richtung und ertheilt ihm in Folge

ihres zunehmenden Durchmessers eine gleichmäßige Spannung.

Während sich das Tuch auf der Walze C aufwickelt, setze

ich es noch dem Druck einer Walze C', C' aus. Diese

Walze ist in einem Rahmen D', D' gelagert, welcher um

eine der Spannschienen bei E' oscillirt, die das Gestell

verbinden, während der lange Arm des Hebels F

hinreichend belastet ist, um den erforderlichen Druck zu gewähren. Auf diese Weise

wird jede einzelne Tuchlage in feuchtem Zustande dem Druck ausgesetzt, wobei sie die

während des Processes ihr mitgetheilte Appretur beibehält. Um das Ende des auf die

Walze C, C gewickelten Tuchs vollständig einzuhüllen,

lasse ich den Umschlag H, H auf diese Walze sich

aufwickeln.

Auf diese Weise können Wollentücher, Seidenzeuge und andere Stoffe behandelt werden.

Die Preßwalze C', C' besteht aus Holz und ist mit Wolle

überzogen, wodurch der Zweck erreicht wird, ohne dem Tuch den Grad der Härte zu

ertheilen, welcher durch die Pressung zwischen harten und unnachgiebigen Flächen

hervorgebracht wird.

Wenn die Walze C, C mit Tuch gefüllt ist, so wird sie

abgenommen und in eine auf 97° Reaumur erwärmte Kammer gebracht. Außerdem

verbinde ich die Walzen, wovon in Fig. 39 zwei dargestellt

sind, mit den Heizröhren der Kammer, und lasse Dampf in sie einströmen. Die Walzen

ruhen in verticaler Lage auf Trägern a', a' und sind

durch Seitenröhren b', b' mit den Heizröhren d', d' der Kammer verbunden; jede Walze ist so

eingerichtet, daß diese Verbindung leicht ins Werk gesetzt werden kann. In dem

oberen Ende der Walze befindet sich ferner eine mit einem kleinen Hahn c' versehene Oeffnung, durch welche die in der Walze enthaltene kalte

Luft entweichen und dem von unten einströmenden Dampf Platz machen kann. In dieser

Kammer bleiben die Walzen mit dem Tuch, bis dieses vollkommen trocken ist, worauf es

von den Walzen abgenommen und auf die gewöhnliche Weise verpackt wird.

Für die zweite Abtheilung meiner Erfindung, nämlich das Imprägniren des Zeugs mit

dampfförmigem Beizmittel, ist die Thätigkeit der Maschine genau dieselbe wie die

beschriebene. Während der Operation läßt man gleichfalls Dampf durch den Behälter

T strömen, und leitet die in letzterem entwickelten

Dämpfe durch den Vertheiler R. Diese Dämpfe ziehen durch

das Tuch, welches in Folge seiner Bewegung über den Dampfvertheiler P bereits durch und durch angefeuchtet ist; war der Zeug

zuvor mit einem Farbstoff imprägnirt, so wird derselbe durch das dampfförmige

Beizmittel fixirt.

Tafeln