| Titel: | Verbesserungen an Dampfkesseln, welche sich W. Newton, Civilingenieur in London, einer Mittheilung zufolge am 17. April 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. XLVII., S. 250 |

| Download: | XML |

XLVII.

Verbesserungen an Dampfkesseln, welche sich

W. Newton,

Civilingenieur in London, einer Mittheilung zufolge am 17. April 1849 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Februar 1850, S.

17.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

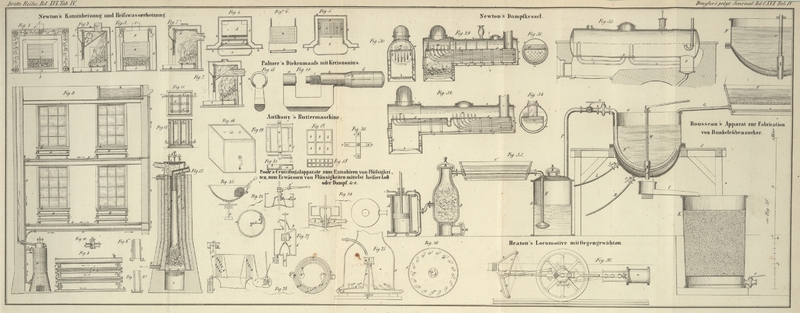

Newton's Verbesserungen an Dampfkesseln.

Fig. 29

stellt einen Locomotivdampfkessel mit den an ihm angebrachten Verbesserungen im

senkrechten Längendurchschnitte und Fig. 30 im senkrechten

Querdurchschnitte durch die Mitte des Feuerkastens dar. Fig. 31 ist ein anderer

Querschnitt nach der Linie 1, 2 in Fig. 29; Fig. 32 ist ein

senkrechter Längendurchschnitt einer Abänderung dieser Locomotivkessel und Fig. 33 der

verticale Längendurchschnitt eines stationären Kessels nach demselben Princip. Fig. 34 stellt

einen Dampfkessel im Querschnitte dar, bei welchem die Röhren querüber anstatt der

Länge nach angeordnet sind.

Das der ersten Abtheilung dieser Erfindung zu Grunde liegende Princip und ihre

wesentliche Abweichung von allen andern Röhrenkesseln besteht darin, daß man die

Röhren, durch welche das Wasser circulirt, und die an beiden Enden in das Wasser des

Dampfkessels einmünden, an dem einen Ende aufwärts biegt. Dadurch wird der

ungleichen Ausdehnung der Röhren und der mit ihnen verbundenen Theile ein

hinreichender Spielraum ertheilt und eine raschere und vollkommenere Circulation des

Wassers über die Heizfläche des Metalls erzielt; der Erfolg ist, daß die Hitze

schnell aufgenommen wird und die Dampfentwickelung rasch stattfindet.

Der zweite Theil der Erfindung besteht darin, daß die erwähnte Biegung der Röhren da

angeordnet wird, wo die Hitze am stärksten ist, so daß das Wasser in einer dem

Feuerzuge entgegengesetzten Richtung circuliren muß. Der dritte Theil der Erfindung besteht

darin, daß man die Röhren durch die Platte, woran sie befestigt sind, hindurch bis

in die Nähe der Oberfläche des Wassers sich erstrecken läßt, wodurch die

Dampfentwickelung näher an diese Oberfläche gebracht wird.

a ist der Dampfkessel, b der

Feuerkasten. In dem Kessel ist ein System von Wasserröhren c angeordnet, welche mit ihrem hinteren Ende an eine senkrechte Platte d befestigt sind. Diese befindet sich in einem solchen

Abstande von der Endplatte e des Kessels, daß das Wasser

ungehindert in die Röhren dringen kann. Die anderen Enden dieser Röhren sind

aufwärts gebogen und an der Platte g befestigt. Letztere

ist an dem hinteren Ende mit der Platte d, an dem

vorderen Ende mit der Platte h, dann seitwärts mit den

oberen Rändern einer im Innern des Kessels befindlichen Platte verbunden, und zwar

in einem solchen Abstande, daß ringsherum ein Wasserraum j bleibt, welcher mit dem hinteren Raume f und

mit den Wasserräumen k communicirt. Die Platte i nebst der Decke g bildet

den in den Schornstein l führenden Feuercanal. Das Feuer

heizt auf seinem Wege nach dem Schornstein die Wasserröhren und die den Feuerraum

umhüllenden Platten g, h, i des Kessels. Indem das

erwärmte Wasser an den gebogenen Enden der Röhren in die Höhe steigt, wird eine

rasche Circulation durch die Röhren und den Kessel hervorgebracht, welche die Wärme

von der Oberfläche des Metalls rasch absorbirt. Da ferner die gebogenen Enden der

Röhren sich direct über dem Feuer befinden, so werden die Röhren an dieser Stelle

stärker erhitzt als weiter hinten, so daß die Richtung der Wassercirculation dem

Zuge des Feuers entgegengesetzt ist, wodurch die Absorption der Wärme durch das

Wasser vollständiger erfolgt. Um den Dampf näher an der Oberfläche des Wassers zu

erzeugen, erstrecken sich die gebogenen Röhren durch die Platte g hindurch bis nach m, Fig. 29 und

30.

Dadurch wird ein höherer Wasserstand über dieser Platte erzielt und die Gefahr vor

Explosionen vermindert; denn das Wasser kann bis unter die oberen Enden der Röhren

sinken, ohne die Circulation zu verhindern. Um behufs der Reinigung oder Reparatur

zu den Röhren gelangen zu können, ist die Kesselplatte bei n mit Löchern versehen, welche dem Kaliber der Röhren entsprechen, und an

dieser Stelle mit einer Platte o bedeckt.

Die Röhren können auch, anstatt in einer Länge von dem einen Ende des Kessels zum

andern, in zwei oder mehreren Abtheilungen, wie Fig. 32 zeigt, angeordnet

werden, deren gebogene Enden dem Ofen zugekehrt sind; oder man kann ihnen die Fig. 33

dargestellte Anordnung geben, wo sie dazu dienen, die verschiedenen Theile der Länge

eines cylindrischen

Dampfkessels zu verbinden. Die aufwärts gebogenen Enden der Röhren treten durch den

Boden des Kessels, und die horizontalen Enden sind mit dem Wasserbehälter p verbunden, welcher das Speisungswasser aufnimmt. Die

hinteren Röhrenenden können auch, wie bei q, aufwärts

gebogen und durch den Kesselboden geführt werden, während sich die vorderen Enden,

der Wassercirculation wegen, bis zu einer höheren Stelle des Kessels erstrecken.

Auch kann man die Röhren, wie Fig. 34 zeigt, in

transversaler Richtung anordnen.

Tafeln