| Titel: | Ueber Rousseau's neues Verfahren den Zucker aus den Runkelrüben vermittelst des Zuckerkalks zu gewinnen; von Professor Payen. |

| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. LIX., S. 297 |

| Download: | XML |

LIX.

Ueber Rousseau's neues Verfahren den Zucker aus den

Runkelrüben vermittelst des Zuckerkalks zu gewinnen; von Professor Payen.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, März 1850, S. 132.

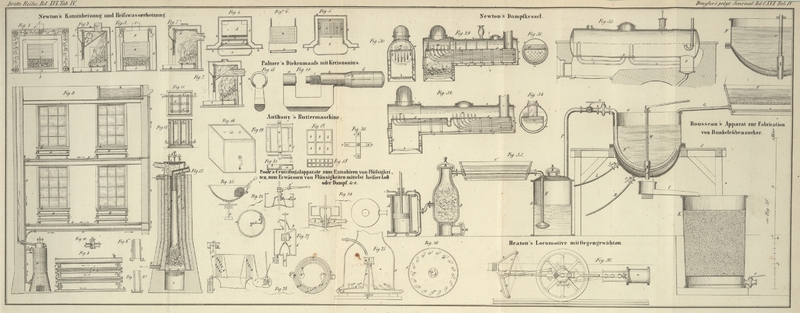

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Payen, über Rousseau's Verfahren den Zucker aus Runkelrüben zu

gewinnen.

Im J. 1838 machte Hr. Kuhlmann

den Vorschlag, einen Ueberschuß von Kalk anzuwenden, um die Veränderungen des

Rübensaftes zu vermeiden und den Zucker besser zu reinigen. Er erhielt bei Versuchen

im Kleinen gute Resultate, indem er den Zucker in Zuckerkalk verwandelte, um während

des Abdampfens Veränderungen des Zuckers zu verhüten, welcher bekanntlich in seiner

Verbindung mit Kalk beständiger ist als im freien Zustande; er trennte dann den Kalk

durch Kohlensäure vom Zucker. Die Anwendung dieses Verfahrens im Großen schien ihm

schwierig zu seyn, obgleich er am Erfolg nicht verzweifelte.

Bis zum verflossenen Jahre hatte man auf diesem Wege im Großen kein vortheilhaftes

Resultat erhalten. Hr. Rousseau nahm alsdann die Versuche im Kleinen wieder auf und

bestimmte die günstigen Bedingungen des Erfolgs; er vereinigte seine Bemühungen mit

denjenigen eines unserer geschicktesten Maschinenbauer, des Hrn. Cail, und eines erfahrenen

Fabrikanten, des Hrn. Lequime,

welchen die Durchführung des Verfahrens im Großen bald gelang. Die merkwürdigen

ResultateUeber diese Resultate wurden bereits Daten im polytechn. Journal Bd. CXV S. 457 mitgetheilt., welche man während der letzten Campagne 1849–1850 in der

Zuckerfabrik zu Boucheneuille (Nord-Depart.) erhielt, lassen nach meiner

Meinung über die vortheilhafte Anwendbarkeit der nun zu beschreibenden Methode in

den Fabriken keinen Zweifel übrig.

Man gewinnt den Saft aus den Runkelrüben durch die gewöhnlichen Mittel (Waschen,

Zerreiben und Auspressen der Rüben). Die Läuterung des Safts geschieht in

gewöhnlichen Kesseln mit doppeltem Boden, welche durch Dampf geheizt werden; man

wendet beiläufig sechsmal soviel Kalk an als bisher, nämlich soviel, daß der Kalk

nicht nur auf die fremdartigen Bestandtheile des Safts wirken, sondern auch mit sämmtlichem in dem Saft

enthaltenen Zucker eine Verbindung bilden kann (den Zuckerkalk, welcher auf 2 Aeq.

Zucker 3 Aeq. Kalk enthält).

Es sind beiläufig 25 Kilogr. Kalk auf 1000 Liter Saft erforderlich; der gelöschte

Kalk wird mit seinem sechsfachen Gewichte heißen Wassers angerührt und dann mit dem

auf 48° Reaumur erwärmten Saft im Kessel N, Fig. 35,

vermischt; man steigert dann die Temperatur des Safts auf 72 oder nahezu 80°

R., ohne ihn zum Kochen zu bringen, um das Gerinnen des Zuckerkalks und (nach Rousseau) die Zersetzung einer stickstoffhaltigen

Substanz zu vermeiden.

Die durch den Hahn O abgezogene Flüssigkeit lauft auf ein

Filter P, welches in einer 20 Centimeter (7'' 4 1/2''')

dicken Schicht gekörnter Knochenkohle auf einem Plüschgewebe besteht; die von

demselben ablaufende Flüssigkeit ist klar, aber grünlichgelb; man leitet sie durch

das Rohr Q in einen Läuterungskessel G, der ihre Temperatur unterhält und in welchem die

Abscheidung des Kalks vorgenommen wird.

Der Apparat zur Fällung des Kalks mittelst Kohlensäure besteht in einer Druckpumpe

A, welche von der Dampfmaschine in Bewegung gesetzt,

beständig atmosphärische Luft unter den Rost eines geschlossenen Ofens B treibt, welcher in ellipsoidischer Form von

Schwarzblech verfertigt und innen mit einer Schicht von Tiegelerde oder Ziegeln

gefuttert ist.

Dieser Ofen wurde vorher auf dem Rost mit Holzkohlen und darüber mit Kohks beschickt,

deren Quantität etwa den fünften Theil vom Gewicht des zur Läuterung eines oder

mehrerer Kessel angewandten Kalks beträgt.

Die Holzkohle, welche gleich beim Beschicken des Ofens angezündet wird, theilt

vermittelst des durch die Pumpe eingetriebenen Luftstroms das Feuer den Kohks mit.

Diese Verbrennung erzeugt Kohlensäure (vorausgesetzt daß keine zu dicke

Kohlenschicht in Gluth kommt und Kohlenoxyd liefert), gemischt mit Stickstoff und

einem kleinen Ueberschuß von Sauerstoff, überdieß reißt das Gas Aschetheilchen und

einige verdichtbare Producte mit sich.

Diese gasförmige Mischung geht durch das Rohr E in ein

Waschgefäß D, worin sie auf ihrem Wege durch das

WasserDie Reinigung des Gases erfolgt noch leichter, wenn man es durch ein

Kühlgefäß C' leitet, in welchem kaltes Wasser

circulirt; dieses Kühlgefäß ist an dem Rohr C

angebracht und befindet sich zwischen dem Ofen und dem Waschgefäß. die festen Körperchen und die verdichtbaren Dämpfe absetzt.

Die gewaschenen Gase gelangen durch das Rohr F in ein

gemeinschaftliches Rohr F', welches sie mittelst Hahnen

a in jedem der Kessel G

vertheilt, die zu zwei Dritteln mit klarem geläutertem Saft gefüllt sind.

Das kohlensaure Gas tritt durch die Einschnitte F'' am

unteren Theil des Rohrs aus; es dringt in zahlreichen Blasen durch die Flüssigkeit

(welche eine Auflösung von Zuckerkalk ist) und erzeugt einen reichlichen

Niederschlag von kohlensaurem Kalk; die Sättigung der Flüssigkeit ist bald beendigt

und die überschüssige Kohlensäure entweicht zum Theil in die Luft.

Mit der Zersetzung der letzten Antheile von Zuckerkalk verschwindet die Klebrigkeit

der Flüssigkeit und es entsteht daher kein Schaum

mehr.

Man läßt die Flüssigkeit einige Minuten kochen, um die letzten Spuren überschüssiger

Kohlensäure zu verjagen, und läßt dann sogleich die trübe Flüssigkeit durch den Hahn

d auf ein Filter mit gekörnter Knochenkohle K auslaufen; der gefällte kohlensaure Kalk ist körnig,

und verhindert also das Filtriren nicht.

Der fast farblose zuckerhaltige Saft wird durch den Hahn e in die Abdampfkessel geleitet; man dampft ihn rasch auf 30 bis

31° Baumé abBei den folgenden Operationen scheint es zweckmäßiger zu seyn, das Abdampfen

nur bis auf 28° B. fortzusetzen und dann den Saft auf die Dichtigkeit

von 32° B. durch einen Zusatz von Zucker zu bringen; man nimmt hiezu

Zucker von der 2ten, 3ten oder 4ten Krystallisation, welcher im

Centrifugalapparat vom Syrup befreit und in demselben Apparat einmal mit

Klärsel behandelt worden ist. und bringt ihn dann zum zweitenmal auf die Kohlenfilter.

Der filtrirte Syrup ist weiß und klar; man verkocht ihn in den gewöhnlichen

Apparaten; man erhält in den blechernen Schüsseln einen Zucker, welcher weißer und

von reinerem Geschmack ist als der nach den bisherigen Methoden gewonnene; überdieß

ist die Ausbeute größer.

Der Tröpfelsyrup ist flüssiger; man kann ihn vier- und fünfmal nach einander

verkochen, wobei er jedesmal leicht abtropfende Krystalle gibt.

Das Decken dieser Producte mit Zuckersyrup geht auch mit großer Leichtigkeit von

Statten, so daß man jeden Tag den Zucker direct in der Raffinade ähnlichen Broden

erhalten kann.

Das Verfahren von Rousseau liefert also bei der Anwendung

im Großen schöne Producte, welche mit der gewöhnlichen Raffinade den Vergleich aushalten. Dazu

kommt noch, daß auf dem Schlangenrohr der Abdampfkessel fast gar keine Kalkkrusten

entstehen und daß man beim Verkochen keine Butter anzuwenden braucht, endlich daß

man gegen die bisherigen Methoden etwa 33 Procent an Knochenkohle erspart.

Beschreibung der Abbildung.

A, Fig. 35, Druckpumpe,

welche durch die Dampfmaschine in Bewegung gesetzt wird und mit dem Ofen aus

Schwarzblech B communicirt, der mit Holzkohlen und Kohks

beschickt wird. C' Kühlapparat, welcher einerseits mit

dem Ofen durch das Rohr C communicirt und andererseits

mit dem Waschgefäß D mittelst des Rohrs E, welches in die Flüssigkeit taucht und sich mit einer

Brause endigt. F Rohr im Deckel des Waschgefäßes,

welches gekrümmt ist und in den Läuterungskessel G

taucht; in seinen unteren Theil F'' werden kleine

Sägeschnitte gemacht, durch die das kohlensaure Gas in den Zuckersaft austritt. F' Rohr zur Vertheilung des Gases in die Kessel G und andere. H Stange, mit

einem Hahn d zum Abziehen des geläuterten Safts. I Rinne, aus welcher der Saft in das mit gekörnter

Knochenkohle gefüllte Gefäß K lauft. J hölzernes Gestell, auf welchem der Kessel G angebracht ist. L Rohr,

durch welches der Dampf unter den Kessel G gelangt. M Rohr, welches den Dampf in den Condensator führt. N oberer Kessel, welcher den mit Kalk vermischten Saft

enthält. O Stange mit einem Hahn, um diesen Saft in das

Filter P auslaufen zu lassen, welches Knochenkohle auf

einem Plüschgewebe enthält. Q Rohr, durch welches sich

der Saft in den Kessel G begibt.

a Hahn des Rohrs F. b Hahn

des Dampfrohrs L. c Hahn des Rohrs M. d Hahn am unteren Ende der Stange H. e Hahn zum Abziehen des filtrirten Safts.

Tafeln