| Titel: | Die Benutzung der Hohofengase in der Ebbu Vale-Victoria- und Sirhowy-Eisenhütte in Südwales. |

| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. LXXII., S. 368 |

| Download: | XML |

LXXII.

Die Benutzung der Hohofengase in der Ebbu

Vale-Victoria- und Sirhowy-Eisenhütte in Südwales.

Aus dem Mining Journal vom 30 März

1850.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Ueber die Benutzung der Hohofengase in Südwales.

Auf diesen Werken, welche der Ebbu Vale-Compagnie gehören, sind jetzt 11

Hohöfen im Betriebe, welche wöchentlich 14–1500 Tonnen Roheisen erzeugen. Die

fünf Gebläsemaschinen haben 25 Dampfkessel. Jetzt werden 19 von diesen Kesseln mit

Hohöfengasen gefeuert, und diese erzeugen den zum stärksten Betriebe der Gebläse

erforderlichen Dampf, ohne Steinkohlen als Feuerungsmaterial anzuwenden. Auf der

Sirhowy-Hütte wird auch eine Wasserhebungsmaschine durch Hohofengase

gefeuert. Ganz kürzlich hat man auch die Winderhitzungsapparate mit dieser Feuerung

eingerichtet, und ist im Begriff, die Hohofengase zum Rösten des Eisensteins, zum

Erhitzen der Trockenkammer für die Förmerei und zu andern Zwecken zu verwenden.

Der jetzige gedrückte Zustand des Eisenhüttengewerbes, so wie der große Verlust,

welchen man bei einem schwachen Hüttenbetriebe, und noch mehr durch die Einstellung

des Betriebes erleidet, erfordert die größtmögliche Oekonomie, und es ist daher sehr

anerkennenswerth, daß die Ebbu Vale-Compagnie mit der größten Energie ein so

wesentliches Ersparungssystem durchzuführen gesucht hat. Schon jetzt werden durch

Benützung der Hohofengase gegen den früheren Betrieb wöchentlich 1000 Tonnen

Steinkohlen erspart.

Auf den Eisenwerken der HHrn. Darby in Nordwales werden die Hohofengase ebenfalls mit dem besten

Erfolg benutzt.

Beschreibung der

Gasapparate.

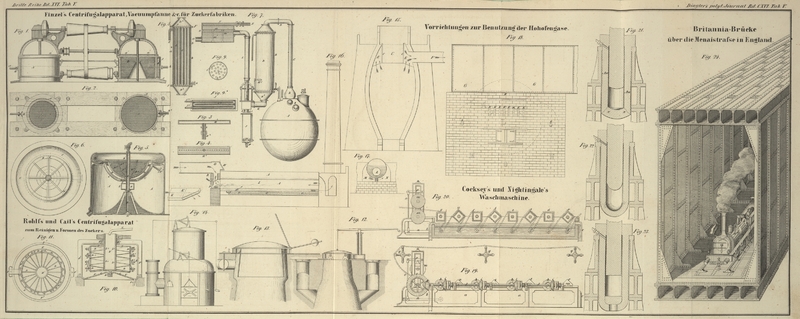

Fig. 15

stellt einen senkrechten Durchschnitt von einem Hohofen dar. In die Gicht ist ein

Cylinder oder Trichter C eingehängt, so daß in dem obern

Theil des Hohofen-Schachtes ein ringförmiger Raum E,

E entstanden ist, welcher die sich entwickelnden Gase aufnimmt. Der

Cylinder besteht aus 3/8 bis 1/2 Zoll starkem Kesselblech, und an seinem oberen

Rande ist ringsum 3zölliges Winkeleisen angenietet, welches einen äußern Kranz

bildet, der auf dem gußeisernen Gichtkranz aufliegt. Der Cylinder hat eine etwa 12 Zoll geringere

Weite als die Gichtöffnung, und eine Höhe von 6–7 Fuß. Etwas feiner

Gichtsand, der auf den Gichtkranz geworfen wird, wo der Cylinderkranz auf ihm

aufliegt, bildet einen hinreichend luftdichten Verschluß. In dem obern Theil des

Hohofen-Schachtes ist eine Oeffnung mit der Röhre F angebracht, um die Gase aus dem ringförmigen Raum dahin zu leiten, wo

sie verbrannt werden sollen.

Fig. 16 ist

ein Längendurchschnitt durch einen cylindrischen Kessel. F ist die Gasröhre und G eine Büchse die auf

dem Mauerwerke steht, und in welche die Gase zuerst strömen, ehe sie in die Röhre,

die durch den Kessel geht, gelangen. H ist eine Klappe,

die zum Reinigen der Gasröhre und auch als Sicherheitsventil bei einer Explosion

dient, indem sie sich alsdann durch den Druck der Gase öffnet, die Beschädigung des

Apparates verhindert, und durch ihre eigene Schwere wieder zufällt.

K ist eine Büchse, oder ein Brenner, aus dünnem

Eisenblech, an der einen Ecke so abgeschrägt, wie die Abbildung zeigt, mit einer

Oeffnung von 9 Zoll Länge und 3/4 Zoll Breite. Ihr Zweck ist, atmosphärische Luft in

dünnen Schichten zur Verbrennung der Gase einströmen zu lassen, und deren Lage aus

den Fig. 16

und 18 genau

ersichtlich ist. Die Gase dringen aus der Büchse G zu

der Oeffnung der Kesselröhre L, während auch

atmosphärische Luft durch die Brenner K, K einströmt,

und das Gemisch alsdann durch ein kleines Feuer, welches man in der Thür P unterhält, entzündet wird. Es ist darauf zu sehen, daß

dieß Feuer schon einige Zeit vor dem Einströmen der Gase angezündet, und mit einer

geringen Brennmaterialmenge stets unterhalten werde, und es ist dieß hauptsächlich

dann erforderlich, wenn man nur die Gase von einem Hohofen benutzt. Es erfolgt nun

eine Verbrennung, zuvörderst in der Röhre L, dann in dem

Seitencanal M und zuletzt in dem Canal N. Beide Canäle werden durch den Scheider O getrennt, und dieser trägt auch den Kessel A. Der Scheider reicht nicht ganz bis zum vordern Ende,

um die Verbindung des Canals M mit dem Canal N zu bewirken. Aus dem Canale N strömen die Gase in die Esse, wie Fig. 16 und die in

derselben angebrachten Pfeile zeigen.

Fig. 17 ist

ein Querdurchschnitt durch das Ende des Kessels und der Canäle L, M und N, so wie auch

durch den Scheider O.

Fig. 18 zeigt

einen vordern Aufriß von dem Ziegelstein-Mauerwerk, von der blechernen Büchse

G, der Thür P, dem

Schieber-Register

R, welches verschlossen wird, wenn der Kessel einer

Reinigung etc. bedarf. Bei K, K kann man die Art und

Weise der Anbringung der Brenner erkennen, wodurch die erforderliche Vermischung der

Gase mit atmosphärischer Luft, zur Bewirtung der Verbrennung hervorgebracht wird.

S, S sind Oeffnungen in dem Mauerwerk, den Zügen

gegenüber, wodurch man die Verbrennung der Gase beobachten kann.

Tafeln