| Titel: | Maschine zum Waschen von Baumwollenzeugen und andern Fabricaten, welche sich Thomas Cocksey, Mechaniker, und James Nightingale, Bleicher, beide zu Little Bolton in Lancashire, am 16. April 1849 patentiren ließen. |

| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. LXXVI., S. 389 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Maschine zum Waschen von Baumwollenzeugen und

andern Fabricaten, welche sich Thomas Cocksey, Mechaniker, und James Nightingale, Bleicher, beide zu Little

Bolton in Lancashire, am 16. April 1849

patentiren ließen.

Aus dem London Journal of arts, Febr. 1850, S.

32.

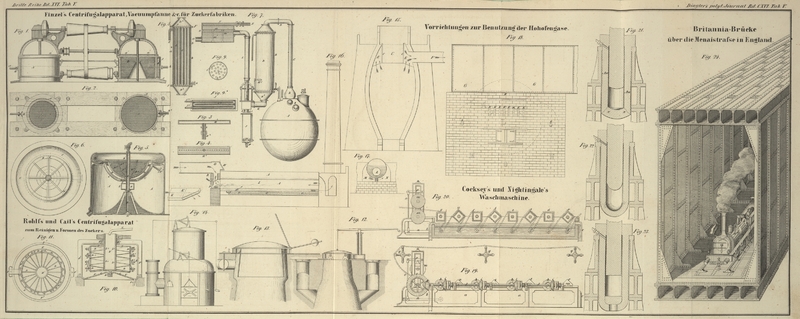

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Cocksey's Maschine zum Waschen von Baumwollenzeugen

etc.

Diese Maschine besteht im Wesentlichen in einer Reihe von Schlägern (beaters), welche in einem Wassertrog so rotiren, daß der

zu waschende Zeug von dem einen Schläger in das Wasser abwärts sich bewegt, und

darauf zu dem folgenden Schläger in die Höhe steigt. In den Räumen zwischen den

Schlägern sind winkelige Führer angeordnet, welche dazu dienen, den Zeug in dem Wasser hin und her zu

bewegen. Jeder Schläger ist mit vier Winkeln versehen, damit er den Zeug viermal

während einer Umdrehung schlage, wiewohl die Anzahl der Winkel oder schlagenden

Flächen abgeändert werden kann. Die Zuführung und Entfernung des Wassers ist so

angeordnet, daß der Zeug das Wasser an derjenigen Stelle verläßt, wo die

Wasserzuführung stattfindet, so daß er an dieser Stelle der Einwirkung des reineren

Wassers ausgesetzt ist. Um Fabricate von verschiedener Dicke mit dieser Maschine

waschen zu können, setzt man die Schläger mittelst Frictionskuppelungen in Bewegung,

damit ihre Geschwindigkeit vermindert werden könne, wenn der Maschine schwächere

Zeuge übergeben werden.

Fig. 19

stellt diese Waschmaschine im Seitenaufriß, Fig. 20 im

Längendurchschnitte dar. a ist der Trog, in welchen das

Wasser beständig durch die Röhre b ein- und durch

die Röhre c ausfließt; d, e, f,

g sind die Schläger. Letztere werden durch die an ihren Achsen befestigten

Winkelräder h, welche mit andern an der Welle j befestigten Winkelrädern i

in Eingriff stehen, in Rotation gesetzt. Die Welle j

erhält ihre Bewegung vermittelst des Winkelgetriebes k

von einem Rade l, und dieses ist an der Achse einer der

Preßwalzen m befestigt, welche durch eine Dampfmaschine

oder sonstige Triebkraft in Bewegung gesetzt wird. Die Winkelräder i sind nicht an die Achse j

befestigt, sondern mit ihr durch Kuppelungen verbunden, deren jede aus

Frictionsbändern besteht, welche eine an dem Rad angebrachte Büchse umfassen. Indem

man nun die Bänder dicht aufschraubt, treten die Räder in feste Verbindung mit der

Welle; zieht man sie aber weniger dicht an, so findet ein gewisses Gleiten statt.

Die von den Patentträgern gewählte Anordnung ist von der Art, daß wenn die

Winkelräder i an die Welle j

befestigt werden, die Schläger mit einer Geschwindigkeit rotiren, welche dreimal so

groß ist als diejenige, womit sich der Zeug durch die Maschine bewegt. Diese

Geschwindigkeit der Schläger erleidet eine Verminderung, wenn die Reibung zwischen

den Theilen der Kuppelungsbüchsen vermindert wird. n ist

ein belasteter Hebel, welcher dazu dient, die Walzen m

gegen einander zu pressen; er ist zu diesem Zweck durch eine Stange o mit dem Hebel p verbunden,

welcher auf das Lager der oberen Walze m drückt. r, s, t, u bezeichnet die winkeligen Führer.

Der zu waschende Zeug tritt an demjenigen Ende wo die Röhre c befestigt ist, in den Trog a, steigt,

nachdem er die erste schmale Walze v passirt hat, in die

Höhe und läuft über den ersten Führer r. Von da geht er

abwärts unter der zweiten Walze v hinweg und von da

wieder aufwärts über den

ersten Schläger d. Von diesem Schläger geht das Fabricat

abwärts unter die dritte Walze v, dann aufwärts nach dem

zweiten Träger und so fort, bis es bei den Preßwalzen m

ankommt. Nachdem der Zeug zwischen diesen hindurchgegangen, wird er über die Haspel

q geleitet. Außer dieser fortschreitenden Bewegung

erhält der Zeug durch die Führer r, s, t, u noch eine

hin- und hergehende Bewegung im Wasser.

Die beschriebene Maschine kann bei allen Operationen des Bleichens und Färbens der

Zeuge angewendet werden, wo die Stoffe eine Flüssigkeit passiren müssen; man bringt

dann anstatt Wasser die geeignete Flüssigkeit in den Trog a, von welcher in diesem Falle ein beständiges Zu- und Abfließen

nicht nothwendig ist.

Tafeln