| Titel: | Expandirbare, cylindrische und conische Reibahlen, und expandirbare Bohrspindeln; von C. Walther, Lehrer der praktischen Mechanik und der Maschinenkunde in Augsburg. |

| Autor: | C. Walther |

| Fundstelle: | Band 117, Jahrgang 1850, Nr. III., S. 13 |

| Download: | XML |

III.

Expandirbare, cylindrische und conische

Reibahlen, und expandirbare Bohrspindeln; von C. Walther, Lehrer der praktischen Mechanik und

der Maschinenkunde in Augsburg.

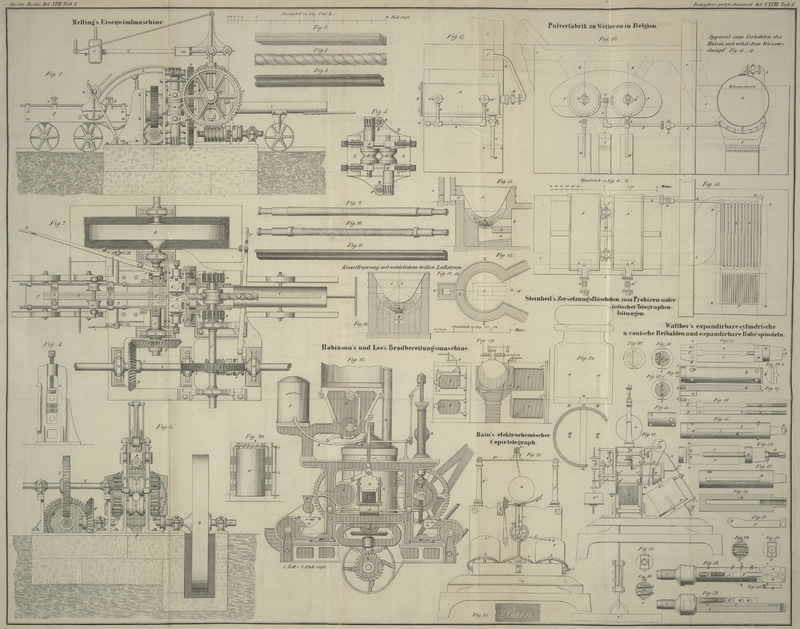

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Walther's expandirbare Reibahlen und Bohrspindeln.

Fast überall werden in den Maschinenbauwerkstätten zum Ausreiben cylindrischer und

conischer Löcher in Gußeisen, Schmiedeisen und Messing ganz einfache Reibahlen

angewandt, welche nur aus einem flachen Stück Stahl bestehen, dessen schmale Seiten

rechtwinkelig zu den breiten stehen, so daß die vier Ecken gleichzeitig mit dem

auszureibenden Metalle in Berührung kommen. Von solchen Reibahlen hat man gewöhnlich

ein ganzes Sortiment, wobei immer die nächstfolgende um eine halbe oder eine ganze

Linie größer ist als die vorhergehende. Fällt der Durchmesser des auszureibenden

Loches zwischen die Maaße zweier auf einander folgender Reibahlen, so hilft man sich

gewöhnlich dadurch, daß man Holzkeile an der Seite der Reibahle einlegt, und durch

das Antreiben derselben die Reibahle im Loche seitwärts drängt, wodurch der

Durchmesser des Loches größer wird als es die Reibahle, in diagonaler Richtung

gemessen, ist, und es können deßhalb solche Reibahlen innerhalb sehr wenig entfernt

liegender Gränzen die Stelle expandirbarer vertreten. Ein Fehler zeigt sich jedoch

bei dieser Manipulation fast jedesmal, nämlich der, daß die glatt zu reibenden

Löcher nicht mehr cylindrisch bleiben, sondern etwas conisch oder conoidisch werden,

weil der in das cylindrische Loch neben der Reibahle eingetriebene Keil oben die

Reibahle mehr an die gegenüberliegende Seite preßt, als unten. — Wo es sich

um genau runde und cylindrische Löcher handelt, wurden bisher fünf- oder

überhaupt vieleckige prismatische Reibahlen angewandt, die aber viel theurer zu

stehen kommen als die flachen, und von welchen man eine unendliche Anzahl haben

müßte, um für alle Fälle vorgesehen zu seyn, weil eine jede nur ein Loch von einem

bestimmten Durchmesser zu machen im Stande ist.

Durch die seit einiger Zeit in der mechanischen Werkstätte der polytechnischen Schule

in Augsburg ausgeführten expandirbaren Reibahlen wird

einerseits die Anzahl derselben bedeutend gemindert, weil mit demselben Werkzeuge

mittelgroße Löcher hergestellt werden können, welche einen Viertelszoll und noch

mehr im Durchmesser variiren, während bei großen Reibahlen die Expansion leicht über einen

halben Zoll betragen kann; andererseits bleiben die Löcher bei Anwendung dieser

Reibahlen genau cylindrisch, wobei es in der Willkür des Arbeiters steht, ob er die

Reibahle viel oder wenig angreifen lassen will.

Fig. 25Sämmtliche Figuren sind im dritten Theil der

natürlichen Größe gezeichnet. stellt eine solche nach Abnahme des

Deckels Fig.

26 dar. Fig. 27 ist der den Cylinder ergänzende Deckel im Durchschnitte. Fig. 28 der

Keil mit Schraube, welcher die beiden Schneiden auswärts schiebt, von oben und von

der Seite gesehen. Fig. 29 ein Durchschnitt nach der Linie e f,

Fig. 25.

Fig. 30

ist die Ansicht der Reibahle von oben mit dem Vierecke zur Aufnahme des Wandeisens.

Fig. 31

die vollständige Ansicht des zum Gebrauche bereiten Werkzeuges in der Richtung

gesehen, in welcher sich die Schneiden verschieben.

Der schmiedeiserne und später eingesetzte Körper der Reibahle besteht aus zwei

Hälften A und B, welche,

wenn sie gehörig auf einander gelegt sind, einen vollständigen Cylinder mit

viereckigem Kopfe bilden. Durch diesen Cylinder geht ein Schlitz zur Aufnahme der

beiden Schneiden C, C. Die

beiden Cylinderhälften sind nicht nur mittelst der vier Schrauben D mit einander vereinigt, sondern der Deckel B ist oben abgesetzt, und greift so in eine unter dem

cylindrischen Kopfe der Reibahle quer über laufende Nuth, wodurch der Druck von den

obern beiden Schrauben D weggenommen ist, und diese nur

noch gegen eine Verschiebung zur Seite zu schützen haben. Die unteren beiden

Schrauben erleiden ebenfalls fast keinen Druck, da über das dünner gedrehte Ende des

Cylinders eine Zwinge oder ein Ring I mit Boden

geschoben ist, welcher nicht bloß jede Verschiebung, sondern auch jedes

Auseinanderweichen der beiden Cylinderhälften verhütet. Die Endkapsel, oder der mit

Boden versehene Ring ist durch zwei Schrauben E, welche

ebenfalls noch zur festen Vereinigung beitragen, auf die beiden Cylinderhälften

aufgeschraubt. Mitten in dem aus den beiden Cylinderhälften ausgearbeiteten

Schlitze, welcher zur Aufnahme der beiden Schneiden dient, liegt der Länge der

Reibahle nach ein doppelter stählerner Keil, dessen unteres prismatisches Ende F in einer Nuth G, Fig. 26b, geführt

wird, die in Fig.

27 im Durchschnitt zu sehen ist, und welche aus dem Ansätze H, Fig. 31, des Deckels B ausgehobelt ist. Das obere Ende dieses doppelten

Keiles, welches cylindrisch gedreht und mit einem Gewinde K zur Aufnahme einer Mutter versehen ist, geht durch den der Länge nach

ausgebohrten Kopf der Reibahle, und steht über letzteren so weit vor, daß wenn der

Keil so weit als möglich einwärts gedrückt ist, die Mutter L noch aufgeschraubt werden kann.

Die beiden Schneiden C, C

schließen sich mit ihren inneren Kanten genau an den doppelten Keil an, und passen

so in den aus der Reibahle ausgearbeiteten Schlitz, daß sie sich nur schwer darin

verschieben lassen. Ist der Keil so weit als möglich in die Reibahle hineingedrückt,

so daß er die in Fig. 25 angegebene Lage hat, und sind die beiden Schneiden C, C so weit gegen die Mitte

der Reibahle eingeschoben, daß sie an dem Keile anliegen, so hat das Werkzeug seinen

kleinsten Durchmesser. Will man nun während des Ausreibens den Durchmesser

allmählich vergrößern, so hat man nur die Mutter L. nach

und nach zu drehen, wodurch der Keil in die Höhe gezogen wird und die beiden

Schneiden C, C auswärts

schiebt. Hat der obere und untere Keil genau gleiche Steigung, so können sich die

beiden Schneiden nur parallel mit sich selbst bewegen, und folglich wird das

auszureibende Loch cylindrisch bleiben, vorausgesetzt daß ursprünglich die

schneidenden Kanten überall gleichen Abstand von einander hatten. Daß man durch

Vergrößern der beiden Keile oder durch größere Steigung derselben die beiden

Schneiden, wenn es für nöthig befunden werden sollte, auch weiter auswärts schieben,

und also den Grad der Expansion erhöhen kann, ist leicht einzusehen. Nimmt man die

Schneiden aus der Reibahle und setzt für dieselben ein zweites, breiteres Paar ein,

so ist dieselbe zum Ausreiben größerer Löcher tauglich gemacht.

Gibt man den eingelegten Schneiden oben eine größere Breite als unten, so erhält man

eine Reibahle für conische Löcher, welche, da sie viel kürzer als eine gewöhnliche

Reibahle für dieselbe Ausdehnung wird, sich nicht so leicht verdreht und also auch

weniger leicht schnurrt. Mit derselben kann man jedoch conischen Löchern nur gerade

die Schräge geben, welche die Reibahle selbst hat, und für verschiedene Conen müßte

man eine unendliche Menge von einzulegenden Schneiden haben.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, construirte ich noch eine zweite Reibahle, welche

nur für conische Löcher bestimmt ist, und bei welcher die beiden Schneiden unter

einem beliebigen Winkel zu einander gestellt werden können. Fig. 32 stellt dieselbe

theils im Längendurchschnitte, theils in der Ansicht dar. Fig. 33 ist eine Ansicht

in der Richtung der Schneiden, Fig. 34 ist ein

Längendurchschnitt in derselben Richtung gesehen, Fig. 35 eine Ansicht von

oben, und Fig.

36 ein Durchschnitt nach der Linie m n. Fig. 37 sind

zwei Ansichten einer aus dem Werkzeuge herausgenommenen Schneide.

Der Körper der Reibahle M besteht aus einem einzigen

cylindrischen Stücke Schmiedeisen, welches für das Wendeeisen oben mit einem Viereck

versehen ist. Durch diesen später eingesetzten Cylinder geht ein Schlitz, in welchen

die beiden Schneiden N genau eingepaßt sind. Zwei

stählerne Schrauben O, welche ihr Gewinde im Körper der

Reibahle haben, bilden die Drehungsachsen für die beiden Schneiden, so daß diese

unten beständig in dem Reibahlenkörper bleiben, während die oberen Enden beliebig

weit aus ihren Schlitzen hervortreten können. Der Kopf und der größte Theil der

Reibahle ist der Länge nach durchbohrt, und zwar so, daß nach Ausarbeitung des

Schlitzes noch ein Theil der Bohrung in der Mitte stehen bleibt und zwei

rinnenförmige Canäle bildet, was aus Fig. 34 zu ersehen ist.

So weit der Kopf der Reibahle reicht, ist in die Bohrung ein Gewinde eingeschnitten,

in welches eine Schraube P paßt, die bis auf die

schiefen Flächen der beiden Schneiden hinabreicht und da kugelförmig abgerundet ist.

Diese Abrundung liegt in den beiden rinnenförmigen Canälen, und es kann so das

ziemlich weit freistehende untere Schraubenende durch keine der beiden Schneiden

seitwärts gedrückt werden, was der Fall seyn würde, wenn die Schraube dünner wäre

als der Schlitz weit ist. Wird die mit einer Stellmutter Q versehene Schraube P in die Reibahle

hineingeschraubt, so drückt das abgerundete Ende die beiden Schneiden N, N auseinander, und zwar

umsomehr, je tiefer die Schraube eingeschraubt wird, so daß man den Schneiden jeden

beliebigen Winkel geben kann, der durch Anziehen der Stellmutter Q dann so lange erhalten wird als man es wünscht. In

Fig. 32

sind die beiden Schneiden parallel zu einander gestellt, und die Reibahle würde so

ein cylindrisches Loch machen; bei der geringsten Drehung der Schraube P aber wird der Parallelismus gestört, und die Schneiden

N bekommen oben einen größeren Abstand von einander

als unten.

Die expandirbare Bohrspindel ist für Drehbänke bestimmt,

deren vorderer Körner geradlinig verschiebbar ist; doch kann der Mechanismus zum

Verschieben der Bohrmeißel auch in jeder cylindrischen Achse und zwar nicht bloß an

ihrem Ende angebracht werden, so daß derselbe für kleinere Bohrmaschinen zum

Ausbohren von Lagern etc. vollkommen anwendbar ist. Bisher mußte man für jeden

Durchmesser eines auszubohrenden Loches einen besonderen Bohrmeißel von gewisser

Größe haben, so daß man für Löcher von verschiedener Größe eine bedeutende Anzahl

solcher Bohrmeißel zu halten genöthigt war. Durch Abnützung und Nachschleifen

änderten dieselben bald ihr Maaß, so daß sie von Zeit zu Zeit ausgestreckt und dann

wieder auf ihr bestimmtes Maaß gefeilt oder zur nächstfolgenden kleineren Nummer verwendet werden mußten.

Diesen beiden Uebelständen, nämlich der großen Anzahl von Meißeln und dem häusigen

Verändern derselben, wird nun durch die expandirbare Bohrspindel vollständig

abgeholfen, da mit demselben Meißelpaar nicht bloß alle möglichen Löcher, deren

Durchmesser innerhalb gewisser Gränzen liegen, ausgebohrt, sondern die Meißel auch

immer so gestellt werden können, daß sie, wenn sie durch Schleifen etc. schmäler

wurden, doch wieder ein Loch von demselben Durchmesser wie früher bohren.

In den Figuren

38 bis 44 ist eine solche expandirbare Bohrspindel abgebildet.

Fig. 38 ist

eine Ansicht derselben von oben, wobei der Deckel Fig. 43, durch welchen

die Meißel gehalten werden, abgenommen ist. Ebenso ist das Füllstück A, welches den Keil an Ort und Stelle erhält,

abgebrochen gezeichnet, um den darunter liegenden Keil sichtbar zu machen. Fig. 39 ist

ein Längendurchschnitt der Bohrspindel, wobei ebenfalls der Deckel abgenommen und

das Füllstück G abgebrochen gedacht werden muß.

Fig. 40 ist

eine Ansicht der Bohrspindel in der Richtung ihrer Achse, Fig. 41 ein Durchschnitt

nach der Linie a b, Fig. 42 ein Durchschnitt

nach der Linie c d. Fig. 43 zeigt den

abgenommenen Deckel und Fig. 44 einen aus der

Spindel herausgenommenen Meißel von der hohen Kante aus gesehen.

Die cylindrische Bohrspindel B ist bei C mit einem Gewinde versehen, so daß sie in die vordere

geradlinig verschiebbare Spindel der Drehbank statt des vorderen Körners

eingeschraubt werden kann. Ihr vorderes, bis ungefähr auf die Hälfte abgeplattetes

Ende ist mit zwei schief liegenden Canälen versehen, in welche die beiden Bohrmeißel

D und E genau eingepaßt

sind. Durch den nachher aufgeschraubten Deckel Fig. 43 werden diese

Meißel niedergedrückt und fest an Ort und Stelle erhalten, so daß sich keiner

derselben von selbst verschieben kann. Die Meißel greifen zum Theil über einander,

um ihnen innerhalb der Bohrspindel eine so große Breite zu geben als es nur möglich

ist Zwischen die abgeschrägten hinteren Enden der beiden Bohrmeißel tritt ein Keil

F, welcher in einer Nuth liegt, die der Länge nach

aus der cylindrischen Bohrspindel ausgehobelt ist. Dieser Keil ist an seinem

hinteren Ende aufgebogen, die Aufbiegung durchbohrt, und mit einem Gewinde versehen,

durch welches eine stählerne Schraube G tritt. Der Kopf dieser Schraube

stützt sich gegen die senkrechte Endwand der Nuth in welcher der Keil F liegt, während ihr vorderes Ende gegen das Füllstück

A drückt, das den größten Theil der Nuth wieder

ausfüllt und den Keil F auf dem Grunde der Nuth liegend

erhält. Drei Schrauben H verbinden das Füllstück mit der

Bohrspindel. In der Fig. 38 dargestellten Lage sind die beiden Bohrmeißel, der Keil F und die Schraube G so

gestellt, daß die Meißel so wenig als möglich über die Bohrspindel vorstehen, und

also das kleinste Loch bohren, welches man mit denselben zu machen im Stande ist.

Wird mit Hülfe eines Stiftes die Schraube G gedreht, was

ohne die Lage der Spindel im geringsten zu ändern immer geschehen kann, selbst

während des Bohrens, so schiebt sich der Keil F, der in

seiner Aufbiegung die Mutter für die Schraube G enthält,

gegen die Meißel, und drängt dieselben auseinander, so daß sie aus der Bohrspindel

mehr und mehr hervortreten, und folglich ein immer größeres Loch bohren werden.

Mittelst dieser Bohrspindel ist man im Stande, aus einem schon ausgebohrten Loche

noch den feinsten Span nachzuschneiden, so daß man eben so leicht die zu bohrenden

Löcher nach schon vorhandenen cylindrischen Zapfen richten kann, als man früher

Zapfen in vorher gebohrte Löcher einpassen konnte.

Zur Anwendung expandirbarer Gewinde- oder Schraubenbohrer, die schon so oft in

Vorschlag gebracht wurden, konnte ich mich bisher nicht entschließen, und zwar nicht

sowohl deßhalb, weil dieselben nothwendig weniger dauerhaft als die bisher

gebräuchlichen seyn müssen, sondern vorzüglich deßhalb, weil mit solchen

Gewindebohrern doch nur Schraubenmuttern von einem

bestimmten inneren Durchmesser ganz richtig geschnitten

werden können. Bei gleicher Schraubensteigung verändert sich nämlich der Winkel,

unter welchem der Schraubengang zu einer Erzeugenden des Grundcylinders liegt, mit

dem Durchmesser. Ein Gewindebohrer, auf welchen eine Schraube geschnitten ist, kann

deßhalb nur für seinen Durchmesser die richtige Schräge

des Schraubenganges haben, und sobald durch irgend ein Mittel der Durchmesser des

Bohrers vergrößert wird, müßte nothwendig auch die Schräge des Ganges nach dem neuen

Durchmesser zu ändern seyn, wenn das zu schneidende Gewinde richtig werden sollte.

— Bei allen bisher vorgeschlagenen expandirbaren Gewindebohrern wurde auf die

richtige Lage des Gewindeganges keine Rücksicht genommen, und es möchte vielleicht

bei gehöriger Berücksichtigung derselben ein expandirbarer Gewindebohrer fast

unausführbar erscheinen.

Tafeln