| Titel: | Bain's patentirter elektro-chemischer Copirtelegraph. |

| Fundstelle: | Band 117, Jahrgang 1850, Nr. VII., S. 40 |

| Download: | XML |

VII.

Bain's patentirter elektro-chemischer

Copirtelegraph.

Aus dem Mechanic's Magazine, 1850, Nr.

1383.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

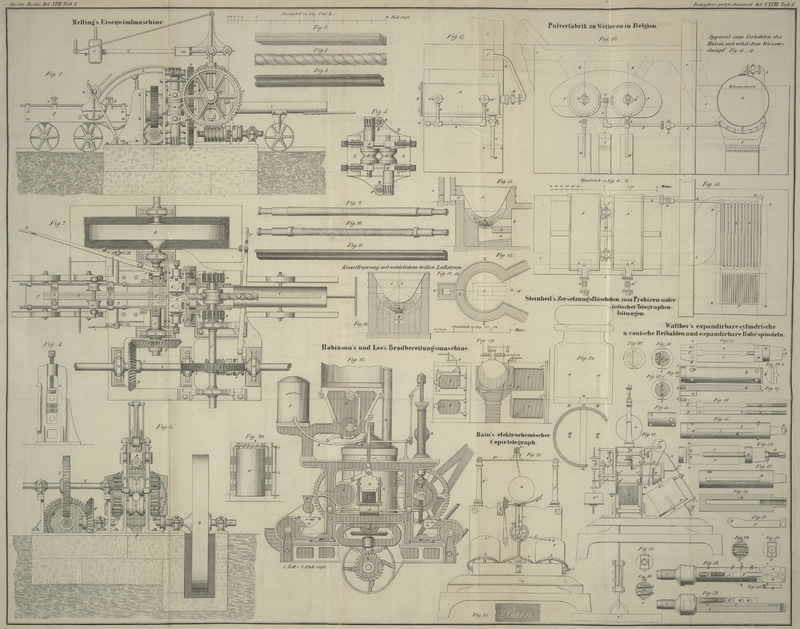

Bain's elektro-chemischer Copirtelegraph.

Fig. 21 stellt

meinen verbesserten Copirtelegraphen im Frontaufrisse, Fig. 22 in der

Seitenansicht dar. A ist eine Walze, auf welche mit

Hülfe der Aufziehachse W eine Schnur gewunden wird.

Diese Schnur trägt ein Gewicht W2, wodurch das Räderwerk in Bewegung gefetzt wird.

An dem einen Ende der Walze A befindet sich ein Zahnrad

a2, welches in ein

an der Achse des Rades B3 befindliches Getriebe greift. Das Rad B3 greift in ein an der Achse des Rades C3 befindliches

Getriebe c2. Das Rad

C3 steht mit einem

Getriebe d2 im

Eingriff, dessen Achse ein Winkelrad d3 enthält. E ist eine

in geeigneten Lagern sich drehende Verticalwelle, die an ihrem unteren Ende ein

Winkelrad e enthält, welches in das Winkelrad d3 greift, an ihrem

oberen Ende aber einen hervorragenden gebogenen Arm E2 trägt. Die Säulen F2, F2 tragen eine Querschiene F3 mit einem Träger f, von dessen Mitte, gegen den krummen Arm E2 anschlagend eine

Stange mit einem rotirenden Pendel P an einer Schnur der

Kette hängt. Durch Umdrehung der Schraube g2, deren unteres Ende den Aufhängungspunkt bildet,

kann das Pendel P gehoben oder niedergelassen und die

Geschwindigkeit des Instrumentes nach Belieben controlirt werden. Die Achse des

dritten Rades c3 ist

durch die Vorderplatte des Instrumentes verlängert und in einem Träger G gelagert, innerhalb dessen sie ein Winkelrad H enthält, welches in ein kleines an dem oberen Ende

einer geneigten Spindel befindliches Rad h2 greift. An dem unteren Ende enthält diese Spindel ein

großes Zahnrad I, welches zu beiden Seiten in die

ähnlichen Zahnräder K und L

greift. An jedem der Räder K, L befindet sich ein nach Belieben beweglicher Metallcylinder k2,l2 Die Achse des Rades

B3 welche

gleichfalls durch die Vorderplatte des Instrumentes hervorragt, enthält eine kleine

Rolle b4 von welcher

ein Band um die Rolle b5 läuft.

Die hohle Achse der letzteren dreht sich um einen Zapfen, welcher in dem Lager m eines verschiebbaren Trägers m2 liegt. An dem entgegengesetzten Ende

dieser hohlen Achse befindet sich eine kleinere Rolle b6 die sich vermittelst eines

Sperrkegels und Sperrrades mit der Achse nach einerlei Richtung dreht. An die Rolle

b6 ist das eine

Ende einer seidenen Schnur befestigt und aufgewickelt, während das andere Ende der

Schnur an das obere Ende einer Stahlstange M befestigt

ist. Letztere gleitet mit ihrem oberen Ende frei durch das Loch einer an den Träger

d4 befestigten

Elfenbeinplatte, mit ihrem unteren Ende durch eine Oeffnung in dem metallenen Träger

d5. Die

Stahlstange M trägt einen mit Hülfe der Stellschraube

n adjustirbaren hervorragenden Arm N, der an seinem äußersten Ende mit einer Stellschraube

p zur Aufnahme eines feinen Drahtes oder einer Nadel

versehen ist. Die Stange N läßt sich dergestalt wenden,

daß sie die erwähnte Nadel je nach Erforderniß mit dem einen oder dem andern der

Cylinder k2, l2 in Berührung

bringt. N2 ist eine

Messingsäule mit einem Loch und einer Stellschraube zur Aufnahme eines

Leitungsdrahtes. Diese Säule steht mit dem Träger d, der

Stange M und dem Arm N, p in metallischem Contact, sonst jedoch mit keinem

andern Theil des Apparates. N3 ist eine ähnliche Messingsäule, welche mit den

Rädern K und L und mit den

Cylindern k2, l2 directer

metallischer Verbindung steht. Ein elektrischer Strom kann daher nur von N2 nach N3 gelangen, indem er

aufwärts durch die Stange M, dann längs der Stange N und durch die Nadel nach einem der Cylinder k2, l2 seinen Weg nimmt.

Jeder zwischen die Nadel des Arms N und die Cylinder

gelegte Nichtleiter schneidet daher die Communication ab und verhindert den

Durchgang der Elektricität. Durch diese Unterbrechung des elektrischen Stroms wird

der Apparat in den Stand gesetzt, jedes Wort oder jede Figur zu copiren. Die dem

Räderwerk durch das Gewicht W2 ertheilte Bewegung wird durch das rotirende

Pendel P controlirt und gleichförmig gemacht; um jedoch

eine bei correspondirenden Instrumenten so nothwendige gleichzeitige Bewegung zu

erlangen, ist eine in Fig. 22 dargestellte neue

Art Hemmung eingeführt. Die Achse des Winkelrades d3

enthält nämtich an der

hinteren Seite des Gestells einen Arm S, an dessen eines

Ende eine krumme Stahlfeder s befestigt ist. Das innere

Ende der Feder ist mittelst eines kurzen Fadens mit einer unabhängigen Achse T verbunden. Diese enthält ein schneckenförmiges Rad t, welches zwischen zwei um eine Achse V oscillirenden Lappen (pallets) rotirt und abwechselnd mit ihnen in Eingriff kommt; letztere sind

durch eine Krücke v mit einem verticalen Pendel P2 verbunden. Die

Länge dieses Pendels wird durch eine obere und eine untere Schraube regulirt, so

daß, wenn das rotirende Pendel das Bestreben äußert, von seinem normalen Gang

abzuweichen, diesem Bestreben sogleich durch die Hemmung Einhalt gethan wird. Auf

diese Weise wird eine vollkommen gleichzeitige Bewegung erzielt, und die Anwendung

der Elektromagnete als Regulatoren entbehrlich.

Das beschriebene Instrument dient zum Absenden und zum Empfang der Depeschen. Die zu

gebende Nachricht wird mit Harzfirniß oder einem andern nichtleitenden Stoffe auf

Zinnfolie oder ein mit unächtem Blattgold überzogenes Papier geschrieben; oder was

noch besser ist, die Nachricht wird durch Hinwegkratzen des Metalls von der

Oberfläche verzeichnet. Letzteres kann leicht geschehen, indem man die Rückseite des

Papiers anfeuchtet, und dann mit einer stumpfen Spitze auf die metallische

Oberfläche schreibt. Die solchergestalt vorbereitete Mittheilung kommt auf einen der

Cylinder k2, l2, während ein

Cylinder des correspondirenden Instrumentes auf der andern Station mit chemisch

präparirtem Papier überzogen wird. Der durch eine Batterie an der transmittirenden

Station erzeugte galvanische Strom gelangt durch das Instrument und mittelst eines

einzigen Drahtes nach dem correspondirenden Instrumente der die Nachricht

empfangenden Stationen, und kehrt durch das Erdreich in die Batterie zurück. Da die

Cylinder k2, l2 rotiren, so sinkt

der Arm N, p, in Folge der

Abwicklung der Schnur von der Rolle b6, allmählich herab, wobei die Nadel auf dem

Cylinder von oben bis unten eine zusammenhängende Spirallinie beschreibt. Diese

Linie gestaltet sich auf dem chemisch präparirten Papier der andern Station als ein

permanenter Zug, welcher in gewissen Intervallen unterbrochen ist, die den mit dem

nichtleitenden Stoff auf dem metallisirten Papier gemachten Zeichen entsprechen.

Dieses wird durch Fig. 23 deutlich werden, welche eine durch den unterbrochenen

galvanischen Strom hervorgebrachte Copie des Namens Bain vorstellt.

Man kann auch das umgekehrte Verfahren anwenden, indem man mit einem leitenden

Material auf eine nicht leitende Oberfläche schreibt; die Zeichen der Depesche

bilden alsdann Punkte und Linien auf einem ebenen Grunde. Wenn die zu copirende

Oberfläche aus beweglichen Theilen, z. B. aus Lettern besteht, so bedient man sich

ebener Flächen anstatt der Cylinder.

Tafeln