| Titel: | Verbesserungen an Feuergewehren, welche sich Samuel Colt in London, am 20. Junius 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 117, Jahrgang 1850, Nr. XVIII., S. 110 |

| Download: | XML |

XVIII.

Verbesserungen an Feuergewehren, welche sich

Samuel Colt in

London, am 20. Junius 1849 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, März 1850, S.

90.

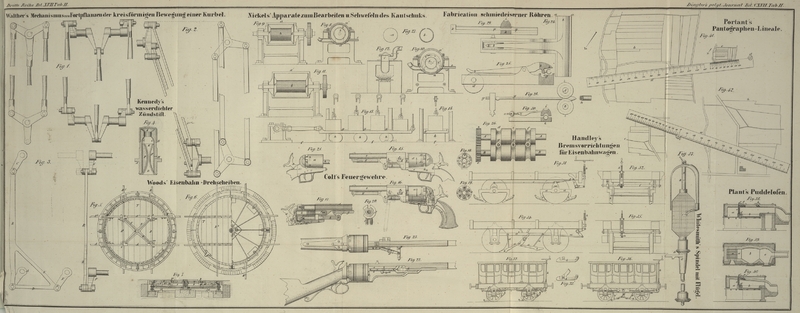

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Colt's Verbesserungen an Feuergewehren.

Diese Verbesserungen betreffen die Construction von Gewehren und Pistolen, welche mit

einem cylindrischen drehbaren Hinterstück oder Kammerncylinder versehen sind,

welches eine Reihe paralleler Kammern zur Aufnahme der Ladungen enthält. Diese Ladungen können

mittelst Drehung des Cylinders um seine Achse der Reihe nach mit dem Lauf in eine

Linie gebracht und durch diesen abgefeuert werden.

Fig. 15 stellt

eine dieser Erfindung gemäß construirte Pistole dar. Fig. 16 ist eine

Seitenansicht, wobei das Schloßgestell und der Rückschlagschild im Durchschnitte

gegeben sind. Fig.

17 ist ein Längendurchschnitt durch die Mitte des Kammerncylinders und des

Laufes. a ist der Cylinder mit seinen sechs Kammern;

Fig. 18

zeigt denselben in der Endansicht.

An der hinteren Seite jeder Kammer ist eine Warze (Fig. 17 und Fig. 19) zur

Aufnahme eines Percussionshütchens angebracht. Der Kammerncylinder ist um eine

Spindel oder Achse b drehbar, welche an den

Rückschlagschild c* befestigt ist und mit demselben ein

Stück bildet; sie ist parallel zur Achse des Laufs angeordnet. Der Schild selbst

bildet eine Fortsetzung des Schloßgestells c. Aus dem

Längendurchschnitte Fig. 16 und 17, sowie aus dem

Querschnitte Fig.

20 wird die eigenthümliche Construction dieses Schloßgestells und Schildes

deutlich erhellen. Der Schild c* steht rechtwinkelig zu

dem Gestell c und bildet zu der Achse b einen runden Kopf, ähnlich einem Schraubenkopf. Der

obere Theil des Schildes ist zur Aufnahme des Hammers d,

wenn dieser zum Behuf des Abfeuerns zurückgezogen wird, mit einer Vertiefung

versehen. Auch in dem Metallstück, welches das Schloßgestell und den Schild (Fig. 16)

bildet, befindet sich eine Vertiefung zur Aufnahme derjenigen Theile, welche den

Cylinder drehen um die Ladungen mit dem Lauf e in eine

Linie zu bringen. Wenn der Hahn halbgespannt ist, oder in der Fig. 17 dargestellten

Lage sich befindet, so kann sich das Hinterstück nach der Richtung des Pfeils Fig. 15 und

16 frei

um seine Achse drehen. Der Cylinder kann alsdann geladen und mit Leichtigkeit

abgedrückt werden, ohne es aus seiner Stelle zu bewegen, was bei dieser Art Gewehr

seither nöthig war. Vorn an den Mündungen der Kammern ist, wie die Endansicht des

Cylinders Fig.

18 zeigt, ein freier Raum gelassen. Der Lauf e

wird durch das Ende der Spindel b an seiner Stelle

erhalten, indem das Ende der Spindel in die Hülse eines Trägers paßt, welcher wie

Fig. 17

zeigt, mit dem Lauf aus einem Stück besteht. Gegen das Ende dieser Hülse lehnt sich

die Spindel, so daß auf diese Weise die Stellung des Laufes gegen die Fläche des

drehbaren Cylinders genau bestimmt ist. Zur Sicherung der Lage des Laufs wird ein

Keil f durch die Spindel f

und durch die in der Hervorragung am Laufe angebrachten Schlitze geschoben. Dieser Keil zieht den

Lauf gegen das Hinterstück und das Schloßgestell; er ist mit einem Federhaken

versehen, welcher beim Eintreiben des Keils einschnappt und das Lockerwerden des

letzteren durch die Erschütterung des Abfeuerns verhütet. Der letztere Zweck wird

auch durch Einfügung der Schraube 1 erreicht. g ist ein

um den Bolzen 2 drehbarer Hebel, welcher dadurch in einer zum Lauf parallelen Lage

erhalten wird, daß ein an seinem andern Ende befindlicher Federhaken in einen an der

unteren Seite des Laufs angebrachten Haken greift. Mit diesem Hebel ist ein Kolben

h durch einen Bolzen 3 verbunden, welcher in einen

an dem äußeren Ende des Kolbens befindlichen Schlitz greift.

Das innere Ende des Kolbens gleitet in einer an dem Lagerstück des Laufs angebrachten

Führung. Dieser Kolben vertritt die Stelle eines Ladstocks und dient dazu die Kugeln

oder Patronen in die Kammern des Cylinders hineinzupressen, nachdem diese mit dem

Kolben in eine Linie gebracht worden sind. — Um diesen Zweck zu erreichen,

wird der Haken des Hebels g ausgelöst, der Hebel in die

punktirte Lage in Fig. 16 gebracht, und dadurch der Kolben veranlaßt die Kugel in die

Kammern hineinzupressen. Der Kolben wird hierauf zurückgezogen, die folgende Kammer

mit ihm in eine Linie gebracht, der Hebel g wieder in

die punktirte Lage bewegt und dadurch eine neue Ladung in die Kammer gepreßt; und so

wird fortgefahren bis alle Kammern geladen sind. Die Mündungen der Kammern und das

innere Ende des Laufs sind, wie aus Fig. 17 zu entnehmen ist,

an ihren Kanten schräg zugeschnitten. Die Abschrägung der Kanten der Kammern hat den

Zweck, die seitliche Entladung zwischen dem Cylinder und dem Lauf durch die

Entzündung des Pulvers in den übrigen geladenen Kammern zu verhüten; denn indem das

entzündete Pulver mit dem schrägen Rand in Berührung kommt, wird es nach außen

abgelenkt und verhindert das Pulver in den andern Kammern zu erreichen. Die

Abschrägung der Kante des Laufs hat den Zweck, das Einschneiden in die Kugel bei

ihrem Austritt aus der Kammer zu verhüten. In der einen Seite des Schildes c* befindet sich, wie die Figuren 20 und 21 zeigen,

eine Aushöhlung, welche das Aufsetzen der Zündhütchen gestattet. Der Hammer oder

Hahn a dreht sich um einen Bolzen 4 in dem Schloßgestell

c und ist mit den üblichen Aufhältern versehen,

gegen die sich das Ende des Drückers lehnt. Mit dem Hammer ist ein Sperrkegel i (Fig. 16) verbunden,

welcher durch eine Feder k in die an der Rückseite des

Kammerncylinders angebrachten Sperrzähne gedrückt wird. l, Fig.

16 und 17, ist ein um einen Bolzen im Schloßgestell c oscillirender Hebel, welcher an dem einen Ende einen Einfallstift

enthält, der zu gewissen Zeiten durch die Feder m in die

Vertiefungen 5,5 am Umfange des Kammerncylinders einzufallen bestimmt ist. Das

andere Ende dieses Hebels ist so dünn, daß es seitwärts nachgeben kann, wodurch es

beim Losdrücken einem von dem Hammer hervorragenden abgeschrägten Stifte 6 gestattet

an dem Hebel vorüberzugehen, ohne die Lage des erwähnten Einfallstiftes zu stören,

und dennoch beim Zurückziehen des Hahns dem Stifte 6 ein Hinderniß darbietet. Diese

Bewegung macht den Kammerncylinder frei. So lange der Hahn in Ruhe ist, läßt sich

der Cylinder zum Behuf des Ladens frei um seine Achse drehen; wenn aber der Stift an

dem Ende des Hebels vorübergegangen ist, so drückt die Feder m den Einfallstift des Hebels in seine absperrende Lage. Das vollständige

Spannen des Hahns hebt den Sperrkegel i, welcher, in die

Sperrzähne des Cylinders greifend, diesen um einen Zahn dreht und eine geladene

Kammer mit dem Lauf in eine Linie bringt; und so gelangt bei jedesmaligem Spannen

des Hahns eine Kammer um die andere in die Richtung des Laufs. Damit der

Einfallstift des Hebels l sich um so sicherer in die

Vertiefungen 5,5 lege und den Kammerncylinder während des Abfeuerns festhalte, wird

er durch eine kleine Rinne in die Vertiefung geleitet. Um die Verunreinigung der

Spindel und des Cylinders zu verhüten, ist an der Spindel, wie Fig. 17 zeigt, eine

schraubenförmige Rinne angebracht, deren Kanten den Durchgang des Pulverdampfs

zwischen dem Cylinder und der Spindel wirksamer verhüten, als wenn die ganze

Peripherie der Spindel mit dem Kammerncylinder in Berührung wäre. Diese Ränder

schaben zugleich während der Drehung des Cylinders die in der Höhlung des letzteren

sich absetzenden Substanzen ab und sammeln sie in den Rinnen. Auf diese Weise werden

die sich berührenden Oberflächen rein erhalten, so daß sich der Kammerncylinder,

welcher sonst nach wenigen Schüssen schmutzig und einer weiteren Drehung unfähig

würde, lange Zeit, ohne der Reinigung zu bedürfen, frei um seine Achse drehen

läßt.

Fig. 22 stellt

eine mit dem drehbaren Kammerncylinder ausgestattete Muskete in der Seitenansicht,

Fig. 23

im Grundrisse dar. In diesem Fall ist der Ladekolben seitwärts vom Lauf anstatt

unterhalb desselben angebracht. a ist ein seitwärts vom

Laufe hervorragender Träger; mit diesem ist ein Hebel b

durch einen Stift 1 verbunden. c ist der Kolben, welcher

ungefähr in der Mitte seiner Länge mit einem Gelenk 2 versehen ist; mit seinem einen

gabelförmigen Ende umfaßt er den Hebel b, mit welchem er

durch einen Bolzen 3 verbunden ist. Das cylindrische Ende des Ladekolbens lauft

zwischen den Leitstiften 4, 4. d ist ein an den Kolben

c genieteter Federhaken, welcher, wenn der Hebel b in einer zum Laufe parallelen Lage sich befindet, in

einen Einschnitt des Trägers a greift. Mit Hülfe dieser

Feder wird die Ladevorrichtung, so lange sie außer Gebrauch ist, in der Fig. 22

dargestellten Lage gehalten. Zieht man jedoch den Hebel in die Lage, wie sie Fig. 23

darstellt, so löst sich der Federhaken sogleich von dem Einschnitte aus.

Tafeln