| Titel: | Verbesserungen an Dampfkesseln, welche sich William Newton, Civilingenieur zu London, einer auswärtigen Mittheilung zufolge am 23 August 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 117, Jahrgang 1850, Nr. XXXIV., S. 183 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Verbesserungen an Dampfkesseln, welche sich

William Newton,

Civilingenieur zu London, einer

auswärtigen Mittheilung zufolge am 23 August

1849 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1850, S.

248.

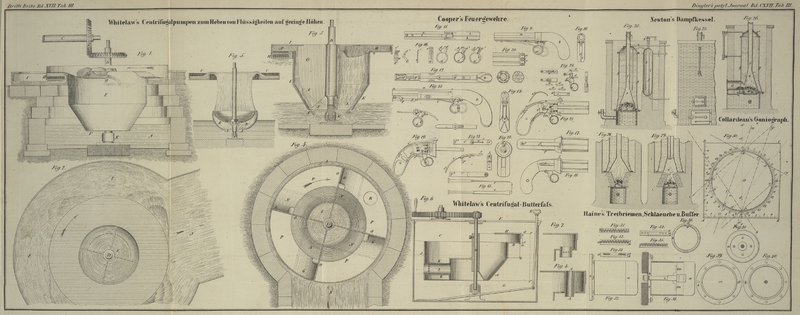

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Newton's Verbesserungen an Dampfkesseln.

Diese Verbesserungen betreffen eine Kesselconstruction, wodurch behufs der

Dampferzeugung eine große Hitze bei bedeutender Raumersparniß hervorgebracht werden

kann. Dieß wird dadurch bewerkstelligt, daß man die Intensität des Feuers im

Verhältniß zu der erforderlichen Dampfmenge erhöht, und einen größeren Hitzegrad auf

eine kleinere Heizoberfläche, als dieses gewöhnlich der Fall ist, wirken läßt,

wodurch eine ökonomischere Dampferzeugung als bei der gewöhnlichen

Dampfkesselconstruction erzielt wird.

Fig. 25 stellt

einen der Erfindung gemäß construirten Dampfkessel im senkrechten

Längendurchschnitt, Fig. 26 im senkrechten Querdurch schnitt und Fig. 27 in der äußern

Ansicht dar. a ist die Feuerstelle, b der von einem Gemäuer aus feuerfesten Backsteinen c, c umgebene Rost; dieses

Gemäuer ist auf einer schmiedeisernen in das Mauerwerk eingesetzten Plattform p aufgeführt. Die Beschickung des Brennmaterials

geschieht durch eine Oeffnung d, Fig. 26. Der obere Theil

e der Feuerstelle, wo die Hitze aus dem

Brennmaterial sich entwickelt, ist conisch und oben mit einer Oeffnung versehen,

durch welche die unverbrannten Gase in das Rohr f, f entweichen. Das Wasser des Kessels umgibt diese

conische Kammer und die verticale Röhre. Diese Anordnung hat den Erfolg, daß der

größere Theil der von dem glühenden Brennmaterial ausgehenden Wärmestrahlen gegen

die Seiten des Kegels geworfen und durch das denselben umgebende Wasser absorbirt

werden; der übrige Theil der Wärmestrahlen wird auf das Brennmaterial

zurückreflectirt und dadurch die Hitze des Ofens bedeutend verstärkt, so daß die aus

dem Brennmaterial sich entwickelnden brennbaren Gase sogleich consumirt werden,

anstatt durch den Schornstein nutzlos ins Freie zu entweichen. Die conische Kammer

e und die Röhre f

construirt der Erfinder vorzugsweise aus Kupfer, weil dieses ein viel besserer

Wärmeleiter als Eisen ist. Die Basis oder der untere Theil der conischen Kammer e ist an die Plattform p

festgeschraubt. Der äußere schmiedeiserne Mantel g, g des Kessels ist rings von Sand oder einem andern

schlechten Wärmeleiter umgeben, um dem Wärmeverlust durch Strahlung soviel wie

möglich vorzubeugen. Der Kessel wird mit Hülfe der Speisungsröhre h beinahe ganz voll Wasser erhalten; der erzeugte Dampf

tritt durch eine Röhre k in die Dampfkammer i, in welcher sich alles mit dem Dampf etwa übergeführte

Wasser absetzt. Es kann also aus dem oberen Theil des Behälters i nur trockener Dampf durch die Röhre j in die Dampfmaschine überströmen. Die Dampfkammer i ist mit einem Sicherheitsventil k* und das obere Ende der Röhre oder des Schornsteins f mit einer Klappe zur Regulirung des Zugs versehen.

Luft wird durch die Röhre l in den Aschenfall geleitet,

wo sie erwärmt wird, ehe sie auf das Brennmaterial einwirkt.

Wenn die conische Kammer e und die kupferne Röhre f herausgenommen werden sollen, um durch neue ersetzt zu

werden, so nimmt man erst den Deckel g* des Kessels ab,

schraubt sodann die Basis des Kegels e von der eisernen

Plattform p und das Beschickungsrohr d von den Seiten des Kessels g los, worauf die genannten Theile frei herausgehoben werden können.

Die Figuren 28

und 29

stellen zwei Abänderungen des beschriebenen Apparates dar. Der Hauptunterschied

dieser Anordnung von der vorhergehenden liegt in der Form. In Fig. 28 befindet sich der

Rost an dem Boden einer in Gestalt eines umgekehrten Kegels construirten

Feuerstelle. Die brennbaren Gase steigen in die erweiterte conische Heizkammer und

werden durch die daselbst erzeugte intensive Hitze verzehrt. Wenn ein größerer

Hitzegrad erforderlich ist, so schlägt der Erfinder vor, die Seiten der Feuerstelle

senkrecht zu machen.

In der Fig. 29

dargestellten Abänderung bemerkt man einen größeren Rost als in Fig. 28; die Seitenwände

der Feuerstelle sind nach Innen geneigt, wodurch eine engere Oeffnung f* entsteht, durch welche die heißen Gase in die

conische Feuerkammer e* ziehen. Um zu verhüten, daß die

Hitze nutzlos aus der Kammer c* in den Schornstein

entweicht, wird ein Reflector m aus feuerfestem Thon an

einer Stange unter die in den Schornstein führende Oeffnung gehängt. Der Reflector

m kann mit Hülfe der Stange gehoben und

niedergelassen und dadurch der Zug beliebig regulirt werden. Diese Einrichtung

gestattet die Erzeugung einer sehr intensiven Hitze in der Feuerstelle a*.

Um die Natur dieser Verbesserungen deutlicher auseinander zu setzen, macht der

Erfinder folgende Bemerkungen über das Princip der Dampferzeugung. Diese gründet

sich, sagt er, auf den Unterschied in der Dichtigkeit oder Temperatur zweier Körper, nämlich

des Brennstoffes und des Wassers, welche stets das Bestreben äußern, sich das

Gleichgewicht zu halten. Zur Erzielung einer gegebenen Expansivkraft des Dampfs sind

gewisse Bedingungen erforderlich: 1) die Verbrennung einer gegebenen Quantität

Brennmaterials in der Feuerstelle; 2) es muß in dem Schornstein eine gewisse

Temperatur statt finden, welche von der in dem Kessel erforderlichen Temperatur

abhängt; 3) das Metall, woraus die inneren Theile e und

f des Kessels construirt sind, und welches den

Wärmestoff auf das Wasser überträgt, muß einer der besten Wärmeleiter und so

angeordnet seyn, daß es die Hitze so rasch als möglich auf das Wasser überträgt; 4)

dem Metall, woraus der äußere Theil des Kessels besteht, muß soviel wie möglich die

Fähigkeit entzogen werden die Wärme auszustrahlen. Diese Bedingungen sind

nothwendig, weil das Dampfvolumen dem Volumen oder der Quantität des aufgewendeten

Brennmaterials entspricht. Von der Temperatur in der Kammer e und dem Schornstein f hängt die

Geschwindigkeit ab, womit die Wärme übertragen und Dampf erzeugt werden kann; je

rascher und energischer die Uebertragung des Wärmestoffs ist, eine desto kleinere

Heizoberfläche ist nöthig. Die Spannung im Kessel ist der Temperatur des Wassers

proportional und nimmt mit der Temperatur des Wassers zu oder ab. Da nun die

Wärmestrahlen divergent sind und die Temperatur der Gase, welche durch die

Schornsteinmündung entweichen, im directen Verhältniß zur Intensität des Feuers

steht, oder gleich derjenigen des im Kessel enthaltenen Dampfs ist, so können wir

schließen, daß die Heizoberfläche der Kammer e und der

Röhre f mehr als hinreichend ist, die größte durch das

Feuer gelieferte Wärmemenge aufzunehmen und zu übertragen, und daß die

Geschwindigkeit, womit diese Heizoberfläche die Wärme dem Wasser mittheilt, der

Geschwindigkeit gleich kommt, womit das Brennmaterial die Wärme liefert; daß ferner

die praktische Anwendung einer großen Heizoberfläche, welche man seither als eine

bei der Construction von Dampfkesseln nothwendige Bedingung betrachtete, nicht aus

einem Princip oder Naturgesetz abgeleitet wurde, sondern lediglich aus einer von den

Maschinenbauern und Ingenieuren aufgestellten und a

priori als gültig angenommenen Regel.

Tafeln