| Titel: | Verbesserungen an Dampfmaschinen und Dampfkesseln, welche sich Evan Leigh, Baumwollspinner zu Ashton-under-Lyne, am 18. Julius 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 117, Jahrgang 1850, Nr. L., S. 251 |

| Download: | XML |

L.

Verbesserungen an Dampfmaschinen und

Dampfkesseln, welche sich Evan

Leigh, Baumwollspinner zu Ashton-under-Lyne, am 18. Julius 1849 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Juni 1850, S.

289.

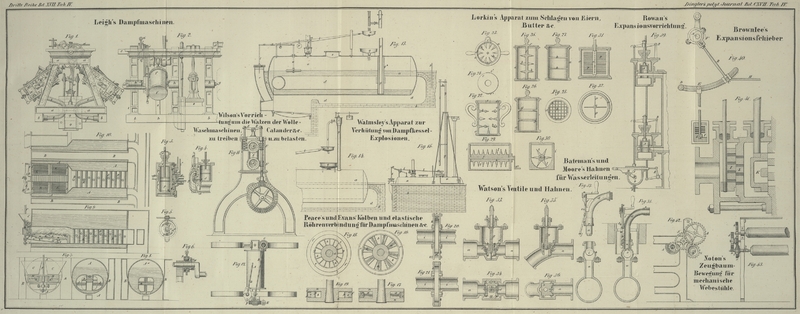

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Leigh's Verbesserungen an Dampfmaschinen und

Dampfkesseln.

Den Gegenstand dieser Verbesserungen bilden:

1) gewisse neue Anordnungen und Constructionen verschiedener Theile einer

Dampfmaschine;

2) Verbesserungen in der Construction der Dampfkessel;

3) eine eigenthümliche Methode die Bewegung von Dampfmaschinen oder anderen Motoren

fortzuleiten, und ein Verfahren die Dampfmaschinen der Dampfschiffe mit den

Schaufelrädern oder andern Treibapparaten zu verbinden.

Den ersten Theil der Erfindung erläutert der Patentträger an einer oscillirenden Dampfmaschine.

Fig. 1 stellt

eine Maschine mit vier oscillirenden Cylindern in der Endansicht, Fig. 2 in der

Seitenansicht dar. Fig. 3 zeigt einen der Cylinder mit den verschiedenen Dampfcanälen und

Ventilen abgesondert im Durchschnitt. Fig. 4 ist ein

Durchschnitt der Luftpumpe. Die Fig. 5 und 6 sind Separatansichten

des Apparates zur Bewegung des Expansionsventils.

Das Maschinengestell a, a

ruht fest auf zwei Kammern b, b, welche den Condensator der Maschine bilden. An der Kurbelwelle c, c befinden sich zwei

Kurbeln d, d, welche von den

Cylindern f, f aus mittelst

der Kolbenstangen e, e in

Rotation gesetzt werden. Je zwei Kolbenstangen sind auf die gewöhnliche Weise mit

einer Kurbel verbunden. Die Kurbeln d, d sind so angeordnet, daß sie einen stumpfen Winkel von

135° mit einander bilden, so daß die Welle c bei

jeder Niertelsdrehung einen neuen Impuls empfängt. Die Cylinder schwingen nicht, wie

dieses bei oscillirenden Dampfmaschinen gewöhnlich der Fall ist, um hohle Zapsen, in

welchen zugleich die Dampfkanäle angebracht sind, sondern um Spitzen g, g, welche mit den an das

Maschinengestell gegossenen Theilen h, h* fest verbunden sind. Das äußere Ende des Theiles h* ist hohl und communicirt mittelst eines in dem

Gestell a, a

angebrachten Canals mit

der von dem Dampfkessel herkommenden Dampfröhre l. Die

Theile h* sind mit gewöhnlichen Stopfbüchsen versehen,

durch deren Mitte eine Röhre m geht, welche mit der

Kammer i und mit der Dampfröhre l communicirt. Die Röhre m ist umgebogen und

ihr anderes Ende an die Dampfbüchse n befestigt. Der

Dampf strömt aus dem Dampfkessel in die Röhre l, durch

den Canal k und von da durch den hohlen Raum des Theiles

h* und die Röhre m in

die Dampfbüchse n, und aus dieser endlich durch die

Oeffnungen des Cylinders über oder unter den Kolben, je nach der Stellung der

Schieber ventile p, p.

Nachdem der Dampf seine Wirkung in dem Cylinder ausgeübt, strömt er durch die

Oeffnungen q, q in eine

Kammer r, r, Fig. 3, welche in dem

Cylindermantel angebracht ist, und von da durch eine biegsame Röhre s, s in den Condensator oder

ins Freie. Die Röhre s, s

besteht aus einer mit vulcanisirtem Kautschuk und Tuch umhüllten Drahtspirale. Die

Befestigung der Röhre s, s

an den Cylinder sollte so nahe wie möglich am Boden des letzteren bewerkstelligt

werden, so daß sie das in Folge der Condensation des Dampfs etwa sich anhäu fende

Wasser entfernt.

Die Schieberventile sind auf folgende Weise construirt und ange geordnet. Auf die

Cylinderfläche sind genau eben gehobelte Führun gen t,

t geschraubt, welche über die an den Seiten der

Ventile angebrachten schrägen Kanten greifen. Die Ventile werden dadurch an ihrer

Stelle gehalten, und sind zum Behuf des Einölens und sonstiger Untersuchungen stets

zugänglich. Sie sind an Querstangen u, u be festigt und werden auf die gewöhnliche Weise in

hin- und hergehende Bewegung gesetzt. Unmittelbar unter dem Cylinderdeckel

befindet sich eine Kammer v, welche einen Oelbehälter

bildet, der den Kolben regelmäßig mit Oel versieht; eine ähnliche Kammer w versieht die Kolben stange mit Oel.

Der Patentträger geht nun zu der Beschreibung einer Methode über, den Dampf mit

Expansion wirken zu lassen. Diesen Zweck er reicht er durch Anwendung eines Expansionsventils, welches durch ein eigenthümlich

eingerichtetes Excentricum in Bewegung gesetzt wird.

Aus den Figuren

5 und 6 ist zu entnehmen, baß auf die Kurbelwelle ein Excentricum x festgekeilt ist, welches die Schieberventile in

Bewegung setzt. An dieses Excentricum ist ein Ring y,

y befestigt, der mit einem inwendig verzahnten

Stirnrabe versehen ist. An der Büchse des Excentricums x, befindet sich lose ein anderes Excentricum z,

von welchem eine Stange

z* nach dem Expansionsventil 1 Fig. 3 geht, welches mit

einem ähnlichen Rade wie y, y versehen ist.

An der Nabe des Excentricums x befindet sich außerdem

noch lose ein Schraubenrad 3, 3, in dessen innerer Seite sich vier kleine Getriebe

4, 4 drehen; das eine Paar dieser Getriebe greift in das an dem festen Excentricum

x befindliche Zahnrad, das andere in ein ähnliches

an das lose Excentricum z befestigtes Rad, so daß das

feste Excentricum, indem es mit der Kurbelwelle rotirt, vermittelst seines Zahnrades

und der Getriebe die übrigen Getriebe umdreht. Diese theilen die Bewegung mit Hülfe

des Stirnrades dem losen Excentricum z mit

gleichförmiger Geschwindigkeit und in der nämlichen Richtung, wie das feste

Excentricum x mit, vorausgesetzt, daß das Schraubenrad 3

stationär bleiben soll. In diesem Falle ertheilen die Excentrica x und z den Schieberventilen

und dem Expansionsventil bei jedem Hube eine gleichförmige Bewegung. Soll jedoch dem

genannten Schraubenrad eine Drehung ertheilt werden, so läßt man das lose

Excentricum sich um die Kurbelwelle drehen, und ändert seine Stellung rücksichtlich

des festen Excentricums. Um dieses zu bewerkstelligen, ist das Schraubenrad mit dem

Regulator in Verbindung gesetzt. Dieses geschieht mit Hülfe einer Schraube, welche

an dem einen Ende einer Achse angegebracht ist, deren anderes Ende eine Rolle

enthält, welche, wie Fig. 1 zeigt, auf einer Frictionsscheibe läuft. In Folge dieser

Expansionsmethode ist das gewöhnliche Drosselventil entbehrlich, und das

Expansionsventil kann bei jedem Kolbenhub, so schnell er auch abgeschnitten werden

mag, vollständig geöffnet werden.

Die Construction der Luftpumpe ist aus den Figuren 1, 2 und 4 zu entnehmen. In dem

Cylinder 5, 5 ist ein Kolben ohne Ventil von gewöhnlicher Construction angeordnet; 6

ist der in den Condensator führende Canal. Der Condensator besteht aus zwei unter

dem Maschinengestell sich erstreckenden Kammern b, b, welche durch einen Quercanal 7, 7, in den der

erwähnte Canal 6 sich mündet, mit ein ander verbunden sind. 8, 8 ist der aus der

Luftpumpe führende Canal. Die Luftpumpe ist an der Seite mit einem Schieberventil 9

verschen, welches durch eine Stange 10 mit einem an der Kurbelwelle befindlichen

Excentricum verbunden ist. Der Kolben wird gleichfalls durch ein Excentricum in

Bewegung gesetzt. Bei der Fig. 4 dargestellten Lage

der Theile drückt der aufsteigende Kolben Lust und Wasser durch die Oeffnung 11 des

Cylinders, und von da durch den hohlen Raum des Ventils in die Entleerungsröhre 8;

zugleich aber füllt sich der Raum unter dem Kolben aus dem Canal 6; Luft und Wasser

steigen durch den Raum

12 des Ventils und gelangen durch die Oeffnung 13 in den Cylinder. Nach erfolgtem

Niedergang des Kolbens wird das Ventil in die punktirte Lage geschoben, worauf Luft

und Wasser über den Kolben gesaugt und unter dem Kolben hinausgedrückt werden.

Die Verbesserungen in der Uebertragung der Dampfkraft auf

Schaufelräder oder andere Treibapparate der Dampfschiffe bestehen darin,

daß man die Treibapparate mit den Maschinen in der Art verbindet, daß sie zu beiden

Seiten des Schiffs unabhängig von einander in Thätigkeit gesetzt werden können. Zu

dem Ende ist die Schraubenwelle 16 in senkrechter Richtung über das Deck geführt, um

durch Umdrehung dieser Welle die Quantität des in die Maschinen strömenden Dampfs

reguliren zu können. Mit Hülfe dieser Vorkehrung läßt sich das Schiff ohne

Steuerruder nach jeder beliebigen Richtung steuern.

Die Verbesserungen an Dampfkesseln sind Fig. 7, 8, 9 und 10 dargestellt. Fig. 7 stellt

ein nach dem verbesserten System construirtes Dampfkesselpaar, den einen Kessel in

der Endansicht, den andern im Durchschnitte dar. Fig. 8 stellt einen Kessel

im Querdurchschnitt nach der Linie a

b des Längendurchschnittes Fig. 9, und Fig. 10 einen

solchen im Horizontaldurchschnitte dar. Der Kessel A,

A ruht, anstatt eingemauert zu seyn, auf Kammern B, B, die aus dünnen

Metallplatten zusammengesetzt sind. Diese Kammern sind mit dem Wasser gefüllt, womit

der Dampfkessel gespeist werden soll; damit sich jedoch der Dampf in denselben nicht

auf eine Gefahr bringende Weise erzeugen könne, ist ihr oberer Theil mit der freien

Lust in Verbindung gesetzt. C, C sind die Behälter, aus denen die Kohlen zunächst auf die Platten D, D fallen. Die Thüren und

Thürgestelle E, E sind an

eine Welle F befestigt, welche sich in einem an dem

Kessel befestigten Lager G drehen. Diese Welle wird von

der Maschine aus in eine langsam schwingende Bewegung gesetzt.

An dem oberen Theil des Thürgestells E, E befinden sich Flanschen H,

H, welche, wenn sie nach innen bewegt werden, den

Boden der Behälter C, C

bilden, wie am besten aus Fig. 10 zu entnehmen ist.

In Folge dieser Anordnung bewegen sich während der Oscillationen der Achse F, F die Flanschen H, H abwechselnd unter den

Behältern C, C hinweg, und

gestatten auf diese Weise dem Brennmaterial auf die Platte D zu fallen. Die Bewegung nach der entgegengesetzten Richtung schließt

abwechselnd den Behälter und schiebt vermittelst der Feuerthüren das Brennmaterial

von der Platte D auf den Rost. I, I

ist der gewöhnliche

Rost. Zwischen den Roststäben sind bewegliche Stäbe K,

K angebracht.

Diese Stäbe sind an eine Welle L. gegossen, welche sich

unter dem Rost hin erstreckt und an jedem Ende mit Kurbeln M, M versehen ist, deren Drehungsachsen an den

Dampfkessel befestigt sind. Von den Wellen L, L. erstrecken sich andere Kurbelarme N, N abwärts, welche

vermittelst Stangen O, O mit

den an die oscillirende Welle F, F befestigten Hebeln P, P verbunden sind.

In Folge dieser Anordnung bewegen sich die Stäbe K, K zwischen den Roststäben hin und her und verhüten somit

die Anhäufung von Schlacke zwischen denselben.

Aus den Abbildungen wird man erkennen, daß der Rost aus zwei hinter einander

befindlichen Abtheilungen besteht, und daß jeder Dampfkessel mit zwei Feuerstellen

versehen ist. Diese Feuerstellen sind durch eine Wasserkammer getrennt, jedoch durch

die Röhren Q, Q mit einander

verbunden, um eine größere Heizoberfläche zu gewinnen. Hinter der Brücke des Ofens

sind transversale und verticale Röhren R, R angebracht, welche an jedem Ende mit dem Dampfkessel

communiciren.

Tafeln