| Titel: | Ueber Kesseleinmauerung zu besonderen chemischen Operationen; von J. G. Gentele, Chemiker und Fabrikant in Stockholm. |

| Autor: | Johan G. Gentele [GND] |

| Fundstelle: | Band 117, Jahrgang 1850, Nr. LXXXII., S. 412 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Ueber Kesseleinmauerung zu besonderen chemischen

Operationen; von J. G.

Gentele, Chemiker und Fabrikant in Stockholm.

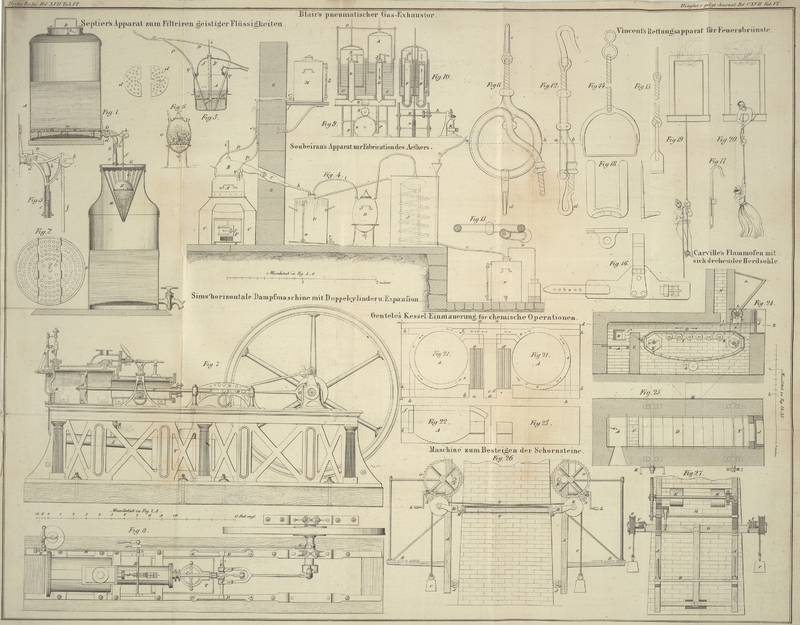

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Gentele, über Kesseleinmauerung zu besonderen chemischen

Operationen.

Zum Auflösen fester Körper mittelst heißen Wassers benutzt man — wenn die

Operation nicht continuirlich geschieht und also ein Dampfapparat unvortheilhaft

wäre — gewöhnlich Kessel von der bekannten Halbkugelform, und zwar wo es

angeht gußeiserne. Wenn nun der feste Körper sich gerne in dem Kessel absetzt, oder

wenn ein unlöslicher Theil in demselben zurückbleibt, so entsteht leicht eine

Kruste, welche dem Kessel gefährlich ist, während ein beständiges Umrühren in den

Kesseln Arbeitskosten verursacht und dennoch von den Arbeitern oft versäumt wird.

Bei manchen Operationen, z. B. beim Auflösen der Schmelzen des Blutlaugensalzes, ist

dieses Ansetzen so gefährlich, daß häufig Kessel zerspringen.

Dieser Umstand veranlaßte mich vor vier Jahren bei Anlage einer

Blutlaugensalz-Fabrik meine Kessel auf eine andere Art einzumauern; meine Abänderung

gewährte so bedeutende Bequemlichkeiten und Vortheile, daß ich dieselbe auf die

Feuerung aller Kessel ausdehnte, in welchen ein fester Körper zum Auflösen oder

Auskochen behandelt werden muß. Die neue Kesseleinmauerung zeigt Fig. 21 im Grundriß, Fig. 22 im

Aufriß im Durchschnitte und Fig. 23 in der vorderen

Ansicht im Aufriß. Die Einmauerung kann mit oder ohne Rost geschehen.

Man legt an die Stelle wo der Kessel zu stehen kommen soll, einen viereckigen Plan

auf a′a′,a a

Fig. 21,

bestehend aus einem Viereck a′ b, a′ b, dessen Seiten gleich sind dem obern Durchmesser des

Kessels plus der Breite des Zuges zweimal genommen, und

plus dem doppelten Maaße der Ziegelsteine, welche

den Zug einschließen sollen. Man verlängert a′

b bis a an jeder Seite

mit der Breite der Rostfläche c

plus der dreifachen Breite eines Ziegelsteins c d, oder der zweifachen, wenn zwei Feuerräume von zwei

Kesseln zusammenstoßen. Gegenüber der Rostfläche legt man den Grund zum Schornstein

c; wenn zwei Kessel neben einander zu stehen kommen,

legt man ihn hinter der Seitenwand oder Zwischenwand beider Feuerstellen an; bei

vier Kesseln kommt er in die Mitte zu stehen. Soll ein Rost angewendet werden, so

legt man ihn vorher auf ein Aschenloch an, welches man am bequemsten in der Erde

anbringt, wenn nicht der Kessel wegen anderer Rücksichten höher stehen soll.

Auf dieser Ebene placirt man den Kessel A in die Mitte

des Viereckes a′ b,

a′ b und mauert

dessen Boden ein bis die Wände steiler werden, wozu gewöhnlich zwei Steine nöthig

sind; dadurch wird er unbeweglich und bedarf durchaus keiner weiteren Sicherstellung

mehr. Die Mauerung wodurch der Kessel umgeben wird, führt man über die ganze Fläche

a′b aus, während

innerhalb b a der Feuerraum, aufgeführt wird. Hierauf

legt man vom Kessel eine Steinbreite, oder mehr je nach dessen Größe, und

zusammenhängend mit dem Feuerraum, die Züge e, e, e, e

an, welche mit dem Schornstein communiciren, mauert sie senkrecht auf und schließt

sie oben mit zwei Steinen f, wovon der letzte mit dem

Kesselrande eine horizontale Ebene bildet.

Der Feuerraum bekommt vorn ein gußeisernes Ofengestell mit Thür; er wird durch ein

Ziegelsteingewölbe aus freier Hand zugewölbt. Das Gewölbe wird ein vierseitiges,

dessen Mittelpunkt sich an derjenigen Seite des Kessels befindet, welche c d gegenüber liegt, d. h. Ofengestell und hintere Wand

g sind Füße des Gewölbes, so wie c d; die Gewölbseite von c d

stößt direct gegen den Kessel und ist niedriger angefangen.

Um die Züge e, e, e von hineinfliegender Asche reinigen

zu können, bringt man an ihrem Boden die drei Oeffnungen h,

h, h an, welche mit losen Steinen verschlossen werden. Das Feuer welches

auf dem Roste brennt, nimmt seinen Weg rund um den Kessel durch e, e, e in den Schornstein, wie die Pfeile zeigen; an

dem Kessel sind nun hauptsächlich die Seiten Heizflächen,

und was man in dieser Beziehung am Boden verliert, gewinnt man an den Seiten, da

diese nicht, wie es sonst häufig der Fall ist, durch Tragmauern theilweise verdeckt

sind.

In diesen Oefen brennt das Feuer vortrefflich; der Zug ist sehr lebhaft und die

Flüssigkeit kommt rasch zum Kochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß man feste

Körper, welche sich theilweise absetzen und gern ansetzen, in diesen Kesseln Stunden

lang kochen kann, ohne daß sich zum Ansetzen Neigung zeigt, wenn man auch nicht

umrührt.

Von den so eingemauerten Kesseln (ich hatte in einer Fabrik vierzehn Stücke täglich

im Gebrauche) sprang mir im Verlauf von anderthalb Jahren nicht ein einziger, und

man war des lästigen und beständigen Umrührens überhoben. Ein besonderer Vortheil

zeigte sich aber, wenn man beabsichtigte die Lösungen vom Bodensatze sich klären zu

lassen; dieß geschieht hier viel rascher und der Niederschlag setzt sich tiefer ab,

weil nach dem Abbrennen des Feuers von unten aus keine Wärme mehr zuströmt, welche

das Aufsteigen der Flüssigkeit veranlaßt und so das Absetzen des Niederschlags

verlangsamt.

Auch bei anderen Operationen hat sich die Zweckmäßigkeit dieser Kessel bewährt; wenn

man nämlich Salzlaugen einzudampfen hat, dieß (der Reinlichkeit wegen) nicht mit

überschlagendem Reverberirfeuer thun kann und das niederfallende Salz

herausgeschafft werden muß, so erfolgt bei den gewöhnlichen gußeisernen Kesseln ein

Ansetzen von Kruste, die unvermeidlich wird, wenn das niederfallende Salz größere

Quantitäten beträgt, so daß häufig die Kessel zerspringen; jedenfalls hat man sich

am Ende noch mit vorsichtigem Aushauen der Kruste zu beschäftigen. Dampft man eine

solche Lösung in einem nach meiner Methode eingemauerten Kessel ein, so fällt das

Salz nieder, ohne auch nur eine Neigung zum Festsitzen zu zeigen; es setzt sich

ziemlich fest ab, weil es von unten nicht bewegt wird, und kann aus der Flüssigkeit

zum Abtropfen wie gewöhnlich ausgeschöpft werden; nach beendigter Operation ist der

Kessel ohne allen sesten Ansatz.

Schließlich will ich noch einen Fall erzählen, wo mir die Anwendung dieses

Kesselsystems mißglückte. In den schwedischen Alaunwerken benutzt man nämlich, wie

in manchen andern des Continents, die bekannten Bleipfannen, welche aber wegen des

starken Niederschlags von Vitriolschlamm und Gyps schnell verkrustet werden. Ich

versuchte eine solche Bleipfanne von der Seite zu heizen; der Versuch mißlang aber

dadurch, daß sich schnell eine Gypskruste an den Seiten ansetzte und das Blei

schmolz, so daß nur die dünne Gypskruste dem Ausrinnen der Pfanne widerstand. Bleierne Pfannen gestatten also keine derartige directe

Heizung, weil sie trotz der Berührung mit der Flüssigkeit schnell überhitzt werden

und schmelzen.

Tafeln