| Titel: | Ueber Aetherfabrication; von E. Soubeiran. |

| Fundstelle: | Band 117, Jahrgang 1850, Nr. LXXXVII., S. 424 |

| Download: | XML |

LXXXVII.

Ueber Aetherfabrication; von E. Soubeiran.

Aus dem Journal de pharmacie, T. XVI p.

321.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Soubeiran, über Aetherfabrication.

Es ist ein seltener Fall, daß wenn eine im Laboratorium mit aller Aufmerksamkeit

studirte Operation in das Gebiet der Technik übergeht, um im Großen ausgeführt zu

werden, der geübte Beobachter nicht noch einige neue Erscheinungen wahrnimmt, die

hier erst stärker hervortreten, Abänderungen des Verfahrens erheischen, dann aber

auch das Product erhöhen oder verbessern. Dieß gilt insbesondere von der Bereitung

des Schwefeläthers. Die Umstände seiner Bildung wurden von Liebig vollkommen erforscht; der Aether beginnt bei 127° C. sich zu

bilden und zwar in zunehmendem Verhältniß mit der Temperatur; wenn letztere aber zu

stark wird, so entsteht mehr oder weniger Weinöl und schweflige Säure. Boullay empfahl auf die ätherbildende Mischung

unausgesetzt einen Alkoholstrom zu leiten, welches Verfahren von Sortmann

vereinfacht wurde. Man

thut besser, wenn man, anstatt das gleiche Niveau der Flüssigkeit zu unterhalten, um

das Einströmen des Alkohols zu reguliren, strenger Liebig's wissenschaftliche Anleitung beobachtet, d. h. in das

Destillirgefäß beständig ein Thermometer gesenkt hält, welches jeden Augenblick die

Temperatur anzeigt. Durch Veröffentlichung einer neuen Beobachtung will ich nun zur

weitern Verbesserung des Verfahrens beitragen; nach derselben muß die Temperatur,

bei welcher man bisher operirte, etwas abgeändert werden; überdieß erspare ich durch

eine neue Anordnung des Apparats die gewöhnliche Rectification. Damit sind zwei

Vortheile verbunden, nämlich daß Zeit gewonnen wird und daß man keinen Aether durch

Verdunstung verliert, welcher Verlust, wenn das Product der ersten Destillation

rectificirt werden muß, immer beträchtlich ist.

Wenn man den Aether auf die alte Weise bereitet, d. h. eine Mischung von Alkohol und

Schwefelsäure destillirt, ohne frischen Alkohol in das Destillirgefäß laufen zu

lassen, so sind die Erscheinungen genau die von Liebig

beschriebenen. In die Vorlage geht eine Mischung von Wasser, Alkohol und Aether

über, welche durch eine kleine Menge Weinöl verunreinigt ist. Gas erzeugt sich

keines, wenn die Temperatur von 140° C., welche man für die zur Aetherbildung

geeignetste hält, nicht überschritten wird. Mit Unrecht glaubte man aber, daß der

Proceß derselbe bleibt, wenn man in die ätherbildende Mischung einen Strahl Alkohol

laufen läßt; dem ist nicht so. Wenn man bei letzterer Bereitungsart die Temperatur

von 140° C. einhält, entwickelt sich während der ganzen Operation beständig

und reichlich Kohlenwasserstoffgas; sinkt die Temperatur, so nimmt die Gasbildung

ab; bei 130° C. bildet sich nur wenig Gas und die Erzeugung desselben ist

keine continuirliche mehr. Arbeitet man in großem Maaßstab und verbindet das Ende

des Apparats mit einer Glasröhre, welche ein wenig unter Wasser taucht, so ist diese

beständige Gaserzeugung so in die Augen fallend, daß man keines weitern Beweises

derselben bedarf. Doch könnte man bei einem großen Apparat, welcher viel Luft

enthält, denken, daß diese beständige Gasentwickelung der Luft zuzuschreiben sey,

welche in dem Maaße austritt, als die Recipienten sich mit Aether füllen. Ich habe

einen Versuch angestellt, welcher darüber keinen Zweifel übrig läßt, wozu ich den im

Folgenden beschriebenen Apparat benutzte.

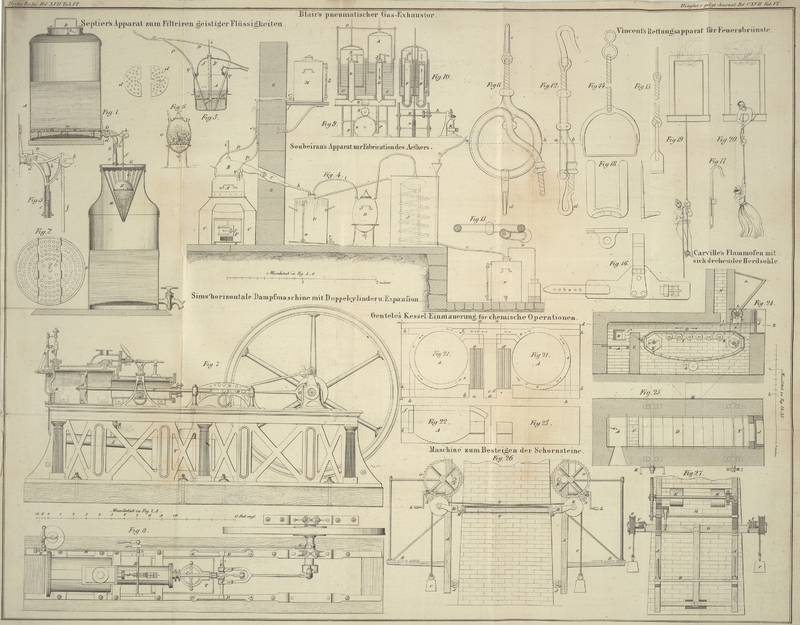

Mein Apparat Fig.

4 besteht aus sechs Hauptstücken: 1) einem Reservoir M, welches den zum beständigen Zufluß dienenden Alkohol

enthält; 2) einer Destillirvorrichtung (Blase mit Helm) A, B, worin sich die ätherbildende Mischung

befindet; 3) einem ersten rectificirenden Kühlgefäß D;

4) einem Reinigungsgefäß O; 5) einem condensirenden

Kühlgefäß S; 6) dem Recipient für das Product V. Das Destillirgefäß befindet sich in einem von dem

Alkohol-Reservoir und den Verdichtungs-Gefäßen getrennten Raume. Der

Recipient, worin sich der Aether sammelt, ist vom Ofen 5 Meter weit entfernt, und

außerdem noch durch eine dicke Mauer von demselben getrennt.

Das Reservoir M ist von verzinntem Kupfer und faßt 50

Liter. Mittelst der Glasröhre v an seiner Seite kann man

jeden Augenblick sehen, wie viel Alhohol noch in dem Reservoir ist; ein Hahn r′ läßt ihn ablaufen; er strömt durch die

bleierne Röhre c und gelangt so in den Hahn r″, der von Messing ist und eine doppelte

Durchbohrung des Schlüssels hat, so daß der Alkohol sich in zwei Bleiröhren p, p zertheilt, welche ihn

in das Destillirgefäß Fig. 4 und 5 leiten.

Das Destillirgefäß besteht aus einer Blase von recht dickem Kupfer A; sie ist 0,50 Meter tief, in der Mitte 0,40 Meter weit

und faßt 60 Liter; ihr Helm B ist von Blei. Die den

Alkohol zuführenden Röhren treten durch zwei entgegengesetzte Tubulaturen in die

Blase; diese Röhren,Q, Q

sind von Glas und werden in den Tubulaturen durch einen mit Kitt überzogenen Stöpsel

befestigt. Sie reichen bis auf den Boden der Blase hinab und sind an ihrem untern

Ende schräg zugeschnitten; an ihrem obern Ende nehmen sie die Bleiröhren p, p auf, welche enger sind

und auf einige Centimeter in sie hineingesteckt werden; die Fugen verkittet man.

Diese Glasröhren gewähren den Vortheil, daß sie von der Säure nicht angegriffen

werden und daß man den Alkohol recht gut darin laufen sieht. Man bemerkt es

sogleich, wenn er in beiden Röhren nicht gleich lauft; man braucht dann nur eine der

biegsamen Bleiröhren p, p

höher oder niederer zu stellen.

Von der Tubulatur des Helms reicht bis auf den Boden der Blase eine Röhre von dickem

Kupfer f, f, Fig. 5; da sie etwas

länger als das Destillirgefäß hoch ist, so steckt sie auf 1 Centimeter Länge in der

Tubulatur des Helms, was hinreicht, um sie fest zu halten. Diese Röhre ist in ihrer

ganzen Länge in Abständen mit hinlänglich großen Löchern versehen, damit die

Flüssigkeit frei durchgehen und die Dämpfe ohne Schwierigkeit austreten können. Auf

dem Boden dieser Röhre befindet sich ein kleines Bett von Amianth (Bergflachs), auf

welchem das Ende eines Thermometers i mit langem

Reservoir aufsteht. Die Thermometerröhre geht durch einen in der Tubulatur des

Helmes steckenden Korkstöpsel und zeigt also außerhalb des Helms die Temperaturgrade

an, zwischen welchen die Aetherbildung vor sich geht.

Die dem Thermometer als Hülle dienende Röhre und die beiden Glasröhren, welche den

Alkohol herableiten, gehen durch ein Diaphragma d, d, Fig. 5, das aus einer

dicken Kupferplatte besteht; diese Scheidewand ist aus zwei Stücken zusammengesetzt,

deren Ränder sich decken, so daß sie leicht eingesetzt und herausgenommen werden

kann; sie wird 8 Centimeter über dem Boden der Blase angebracht und ist wie ein

Schaumlöffel durchlöchert. Diese Vorrichtung hat den Zweck, die bei der Ankunft des

Alkohols sich erzeugenden großen Blasen aufzuhalten, dieselben zu zwingen sich zu

zertheilen und sie dadurch längere Zeit und mit größerm Erfolge der ätherbildenden

Wirkung der sauren Mischung zu unterziehen.

Die Blase wird in einem eisernen Kasten C, C auf einen beweglichen Ofen F gesetzt, welcher die Operation jeden Augenblick zu verzögern oder ganz

einzustellen gestattet. Während der Operation wird die der Deutlichkeit wegen nicht

abgebildete Thür des Kastens geschlossen; wenn der Ofen herausgenommen oder mit

Feuer beschickt werden soll, öffnet man sie.

Aus dem Destillirgefäß treten die Dämpfe in den Vorstoß c

und in die Bleiröhre b, welche durch eine Trennungsmauer

G, G hindurchgehen.

D ist ein erstes rectificirendes Kühlgefäß; sein Inhalt

beträgt 100 Liter. Es ist mit einem untern Hahn r

versehen und an der Seite mit einer Glasröhre, welche jeden Augenblick die Höhe der

Flüssigkeit im Kühlgefäß erkennen läßt. Die ersten in das Gefäß D gelangenden Dämpfe verdichten sich darin; bald steigt

aber die Temperatur in demselben und es verflüchtigt sich aller Aether, welcher sich

darin abgesetzt hatte, von neuem, so daß bloß schwacher Alkohol zurückbleibt, der

mit etwas Säure und Weinöl verunreinigt ist. Wenn die Temperatur des Gefäßes D zu hoch stiege, so wäre der überdestillirende Aether

nicht hinlänglich rectificirt; um sie auf dem gehörigen Grad zu erhalten, leitet man

auf die obere Fläche von D das lauwarme Wasser, welches

von dem Kühlgefäß S beständig überläuft.

Aus dem Gefäß D geht der Aetherdampf in das

Reinigungsgefäß O, Fig. 4 und 6; dasselbe ist von

verzinntem Kupfer und faßt 30 Liter. Die Röhre t, welche

die Dämpfe hineinleitet, ergießt sie in einen verzinnten kupfernen Canal, welcher

längs der innern Wand herabgeht und sich im untersten Theil ausbreitet; hier ist er

mit Löchern versehen, welche den Dampf austreten lassen. Etwas über dem Boden

befindet sich ein Diaphragma (Scheidewand) e, welches

ebenfalls durchlöchert

ist. Darüber und in den ganzen Raum des Gefäßes bringt man mit Seifensiederlauge

befeuchtete Löschkohlen (von Bäckern). Damit sich am Boden des Reinigungsgefäßes die

Flüssigkeit nicht anhäufen und folglich ein Druck entstehen kann, der dem

Uebertreten der Dämpfe hinderlich wäre, öffnet man von Zeit zu Zeit den am Boden

desselben angebrachten Hahn. Der Dampf zieht sich durch die Kohlenschicht und wird

völlig von Säure und Weinöl befreit. Er verdichtet sich dann in dem Schlangenrohr

S, welches beständig durch einen Strom kalten

Wassers abgekühlt wird.

Der condensirte Aether fließt durch die Röhre t″

ab, welche man beliebig lang machen kann, um die Aufsammlungsstelle des Aethers

weiter vom Ofen zu entfernen. In der Centralapotheke (zu Paris) ist diese Röhre 3

Meter lang; ferner befindet sich der ganze Theil des Apparats, welcher zur

Condensation dient, im Freien, so daß alle Feuersgefahr beseitigt ist.

Der Aether wird in einem verzinnten kupfernen Gefäß V

aufgefangen; durch eine an dessen Seite angebrachte gläserne Röhre kann man immer

sehen wie hoch es gefüllt ist. Von Zeit zu Zeit wird der Aether durch den Hahn

abgelassen. Eine Glasröhre v, welche von der Tubulatur

in V ausgeht, taucht ein wenig in Wasser; sie sperrt den

Apparat ab und gestattet jeden Augenblick die Gasentwickelung zu beobachten.

Der Gang der Operation ist der allgemein bekannte. Ich nehme 15 Kilogr. Schwefelsäure

von 66° Baumé, welche ich mit 10 Kilogr. Alkohol von 85 Volumsprocenten

vermische. Die noch ganz heiße Mischung wird durch die Tubnlatur des Helms in die

Blase gegossen. Hierauf wird das Thermometer eingesetzt und sogleich ein sehr

lebhaftes Feuer gegeben. Sobald die Temperatur 130° C. erreicht hat, öffnet

man den Hahn r″, so daß ein ununterbrochener

Strom Alkohol von 92 Volumsproc. eintritt. Man unterhält beständig ein lebhaftes

Kohlenfeuer unter der Blase und erhält die Temperatur bleibend auf 130° C.

dadurch, daß man den Zutritt des Alkohols vermindert oder verstärkt. Wenn man um 6

Uhr Morgens anfängt und um 6 Uhr Abends aufhört, so kann man leicht 120 Kilogr.

Alkohol die saure Mischung passiren lassen. Der Aether, welchen man erhält, ist sehr

lieblich. Er zeigt 63° an Baumé's Aräometer und muß, wenn er zum

medicinischen Gebrauch bestimmt ist, mit Alkohol auf 56° B. verdünnt

werden.

Ich komme nun darauf, wie ich die Erzeugung von Kohlenwasserstoffgas außer Zweifel

setzen und die bei verschiedenen Temperaturen entstehenden relativen Gasmengen

bestimmen konnte.

Ich unterhielt eine Operation noch im Gange, nachdem das Gefäß D größtentheils mit condensirter Flüssigkeit gefüllt, der Recipient V ebenfalls beinahe ganz voll Aether war, und ich an die

Stelle der rechtwinkeligen Röhre t″ eine zum

Auffangen der Gase geeignete Röhre gebracht hatte; dabei war ich aber besorgt das

Niveau der Flüssigkeit in den zwei Gefäßen D und V constant zu erhalten, was leicht war, indem ich das

Niveau auf den gläsernen Seitenröhren bezeichnete und die Ablaufhähne gehörig

öffnete. Hiebei veränderte sich das Volum der innern Atmosphäre nicht mehr und die

Gasentwickelung konnte mit Sicherheit bestimmt werden. Diese Gasentwickelung, welche

bei der regelmäßigen Destillation der Mischung von Alkohol und Säure nicht eintritt,

ist Folge des Eintritts einer neuen Menge Alkohols in die heiße Flüssigkeit. Sie ist

ziemlich schwer zu erklären. In praktischer Hinsicht ist es also vortheilhaft, bei

der Aetherbereitung 130° C. nicht zu überschreiten, weil sonst ein Theil des

Products, welches als Aether gewonnen werden sollte, verloren geht, und durch

Kohlenwasserstoffgaserseht wird, welches Gas den Apparat, mit Aetherdampf gesättigt,

verläßt.

Schließlich theile ich noch das sehr merkwürdige Resultat eines Versuches mit. Zu

einer mit meinem gewöhnlichen Apparat angestellten Operation nahm ich anstatt der

Mischung von Alkohol und Schwefelsäure, 15 Kilogr. Schwefelsäure welche mit

7½ Kilogr. Wasser verdünnt waren, so daß ich eine Mischung hatte die etwas

über 140° C. ins Sieden kam; ich erhitzte und ließ, als das Thermometer

140° zeigte, Alkohol langsam hinzutreten. Nach der Contacttheorie hätte hier

die Aetherbildung eben so gut vor sich gehen sollen und das Verfahren wäre

ökonomischer gewesen; allein es destillirte bloß Alkohol über. Zwar zeigte sich,

nachdem die Operation eine Zeit lang gedauert hatte, etwas Aethergeruch; dieß war

aber bloß Folge davon, daß sich an einigen Stellen Schwefelweinsäure gebildet hatt,

welche sich zersetzte und eine sehr kleine Menge Aether lieferte. Zu bemerken ist,

daß selbst vor der Aetherbildung die Destillation des Alkohols von Gasentwickelung

begleitet war. Ich setzte diese Untersuchung nicht weiter fort, weil ich mich nur

mit dem praktischen Theil der Aetherbereitung zu beschäftigen beabsichtigte.

Tafeln