| Titel: | Mittheilungen aus meinem Leben und Wirken als Maschinenbauer; von Dr. Ernst Alban in Plau. |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 119, Jahrgang 1851, Nr. I., S. 2 |

| Download: | XML |

I.

Mittheilungen aus meinem Leben und Wirken als

Maschinenbauer; von Dr. Ernst

Alban in Plau.

Mit Abbildungen auf Tab.

I, II und III.

Alban's Mittheilungen aus seinem Leben und Wirken als

Maschinenbauer.

G. Fortsetzung meiner Abhandlung, betitelt: Beobachtungen über einige Dampfschiffe

neuester Zeit, gesammelt auf einer Reise, nebst Beschreibung und Abbildung einer

größern Schiffsmaschine und ihrer Räder, nach meinem neuesten Principe

gebaut.Polytechn. Journal Bd. CXVIII. S. 161 und

241.

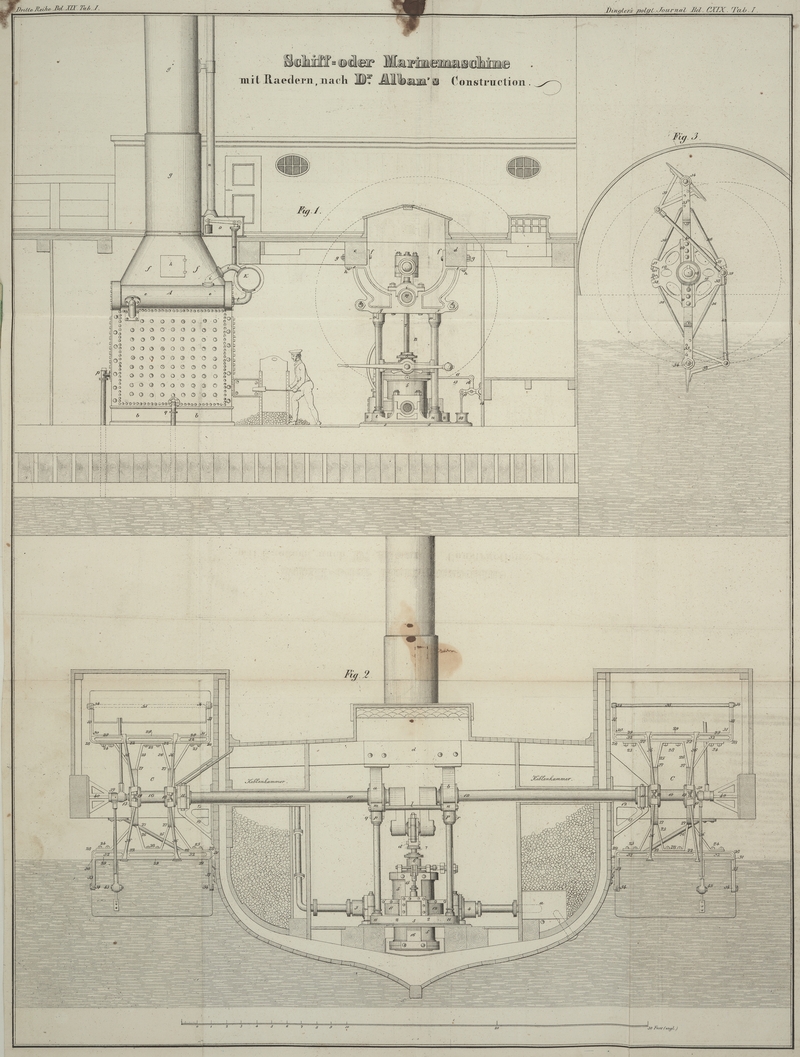

Ich komme nun zur Beschreibung eines größern Schiffes, mit Rädern von meiner hier am

Plauer Dampfschiffe versuchten neuen Construction und einer Schiff- oder

Marinemaschine mit meinen neuesten Verbesserungen ausgerüstet. Auf Tab. I. sieht man Abbildungen von beiden letzteren im

Zusammenhange mit demjenigen Theile des Schiffes abgebildet, der von beiden in

Anspruch genommen wirb. Fig. 1 stellt einen

perpendiculären Längsdurchschnitt dieses Schiffstheils mit der Maschine und dem

Kessel, Fig. 2

einen perpendiculären Querschnitt desselben mit der Maschine und den Rädern, und

Fig. 3

endlich eine Ansicht von einem der Räder nach Hinwegnahme des Räderkastens vor.

In Fig. 1

bezeichnet A den Kessel, B

die Maschine; in Fig. 2 ist B die Maschine, C, C sind die Räder.

Was jeder gleich beim ersten Anblicke dieser Figuren bemerken dürfte, ist, daß Kessel

und Maschine die Anwendung des von mir empfohlenen höhern Dampfdrucks andeuten. Dieß

geht theils aus ihrer großen Einfachheit und Compendiösität hervor, theils aus dem

Umstande, daß der Dampf-Cylinder einen verhältnißmäßig sehr kleinen Durchmesser hat, und

daß die Luftpumpe und die sie in Bewegung setzenden Organe ganz fehlen. Letzteres

gilt aber nicht von dem Condensator. Dieser ist wirklich vorhanden, aber nach einem

Principe construirt, welches ich schon in meinem Hauptwerke über Hochdruckmaschinen

in einigen leichten Gründzügen angegeben habe, und später in einer eigenen

Abhandlung ausführlich beschreiben werde. Dieser Condensator ist bei a (Fig. 2) in einem der

Kohlenbehälter aufgestellt, und entbehrt, obgleich er ein gutes Vacuum herstellt,

durchaus jeder Art Luftpumpe, erfordert daher von Seiten der Maschine keinerlei

Opfer an Kraftaufwand. Da diese Maschine sich sehr bedeutend von derjenigen

unterscheidet, die in dem hiesigen Dampfschiffe zum Betriebe meiner neuen Räder

aufgestellt ist, namentlich durch mehr Einfachheit und Compendiösität, so will ich

sie jetzt etwas näher beschreiben, und dieser Beschreibung einige Notizen über den

Kessel und die Construction der hier in größerm Maaßstabe ausgeführten Räder

hinzufügen.

Die Maschine ist, wie es bei Anwendung meiner Räder nothwendig wird, eine einfache,

und hat im Ganzen die Form der Penn'schen Marinemaschinen

mit schwingenden Cylindern.Man wird mir nicht nachsagen können, daß ich hier Herrn Penn copire, man wird sich vielmehr erinnern, daß Marinemaschinen

mit schwingenden Cylindern schon sehr lange meine Aufmerksamkeit erregten,

und aus meinem Werke über Hochdruckmaschinen ersehen haben, daß ich bei

Schreibung desselben schon damit zu gewissen Resultaten gekommen war. Dieß

war aber zu einer Zeit, als Herr Penn noch keine

Marinemaschinen mit schwingenden Cylindern gebaut hatte. Das einzige, was

ich bei meinen Maschinen von Herrn Penn

angenommen habe, ist sein Maschinengestell und dessen Verbindung mit dem

Schiffe. Man kann aber auch nicht sagen, daß er ein solches neu erfunden

habe; denn es bestanden schon Gestelle von dieser Einrichtung, d. h. in

Verbindung mit den Deckbalken gebaut, an andern Marinemaschinen mit directer

Wirkung. Das Gestell derselben ist ganz dem dieser Maschinen

ähnlich, nur sind hier Veränderungen in den Verhältnissen der einzelnen Theile

desselben zu einander und zum Schiffe eingetreten, die durch die Anwendung der

Maschine auf meine Räder bedingt werden. Die Maschine hat die Kraft von 140 bis 150

Pferden, einen Cylinder von 28 Zoll Durchmesser und einen Kolbenhub von 4 Fuß. Der

Cylinder schwingt in seinem Mittel, und dreht sich mit seinen Schwingzapfen in

Lagern, die mit hartem Holze in einer neuen eigenthümlichen, von der frühern (in

diesem Journale Band CXIII Seite 244) beschriebenen, sehr verschiedenen Weise

ausgefuttert sind. Der Dampf geht zur Maschine und blast aus derselben wieder aus

durch die Schwingzapfen. In vorzüglichem Maaße Beachtung verdient gewiß die eigenthümliche Steuerung

der Maschine, die einentheils so eingerichtet ist, daß sie den Dampfdruck von der

obern Schieberfläche fast ganz entfernt, anderntheils die Bewegung der Schieber auf

eine Weise vermittelt, daß an der Maschine in jedem Augenblick und ohne nothwendige

Beobachtung besonderer Maaßregeln, auch ohne irgend eine Geschicklichkeit von Seiten

des Maschinenmeisters, durch die Bewegung eines einfachen Hebels mit der Hand, eine

Vor- und Rückwärtsbewegung oder ein Stillstand derselben bewirkt, und ihr

jede beliebige Cylinderfüllung mit Dampf gegeben werden kann, und dieß alles ohne

Excentrica und ohne alle jene künstlichen und zum Theil wandelbaren Apparate, die

Herr Penn bei seinen Marinemaschinen mit schwingenden

Cylindern in Anwendung bringt, und deren Handhabung besondere Aufmerksamkeit und

Geschicklichkeit von Seiten des Maschinenmeisters erfordert.

Der Kessel ist ein solcher, als ich in diesem Journale, Band CXII Seite

170 beschrieben und abgebildet habe. Auf demselben steht ein

trichterförmiges, unten viereckiges und sich an die Recipienten und Herzen des

Kessels anlegendes Rohr, welches oben rund zuläuft und in den Schornstein übergeht.

Dem Kessel ist noch ein horizontal an der Decke des Maschinenraumes liegender

Separator zugestellt, in den die Dämpfe übertreten, bevor sie in die Maschine

strömen, und hier noch von dem Wasser befreit werden, welches bei starken Bewegungen

des Schiffsetwa durch starkes Schwanken der Wassermasse in den Recipienten, in das

Dampfrohr überkochen sollte.Vielleicht dürfte die Separation des Wassers vom Dampfe am sichersten durch

einen senkrecht stehenden Separator bewirkt werden. In diesen müßten die

Dämpfe mehr am obern Theile eintreten, wo dann das Wasser auf den Boden

desselben fallen würde, von wo es durch ein Rohr in den Kessel zurückkehren

müßte. Um dieses möglich zu machen, könnte der Separator zum Theil über dem

Decke des Schiffes stehen, und eine solche Stellung desselben dürfte

durchaus keine Schwierigkeiten haben. Man könnte den über dem Decke

hervorragenden Theil desselben, und die zu ihm gehenden und von ihm

kommenden Röhren dann, um sie vor der Berührung der Luft zu schützen, mit

einer Holzfütterung umgeben. Durch ein unten am Separator

angebrachtes Rohr wird dasselbe in einen der Recipienten wieder zurückgeleitet. Es

ist ein solcher Separator bei gutem Wetter und ruhiger See zwar nicht unumgänglich

nothwendig, aber gewiß eine sehr löbliche Einrichtung, wenn es sehr stark wehet oder

stürmt, und die Schwankungen des Schiffes sehr bedeutend werden. Man vergleiche nun

Fig. 1. In

derselben ist A der Kessel, b die gußeiserne Umfassung, worauf er steht, c

ist eine der Seitenkammern, d ein Rohr, welches den

inneren Raum der Kammer

c mit dem äußersten Recipienten e (es sind 6 Recipienten vorhanden) in Verbindung setzt,

und den in der Kammer entwickelten Dampf in ihn übertreten läßt, und Wasser in

dieselbe zurückführt; f ist der Trichter, g der Schornstein, in den er übergeht (beide sind von

Blech zusammengenietet), h eine Thür im Trichter, um

hineinsteigen zu können und den Schornstein zu reinigen, i ist das Dampfrohr, welches die entwickelten Dämpfe aus einem der

mittelsten Recipienten in den Separator k überführt; l das kurze Rohr, welches das im Separator abgeschiedene

Wasser in einen der Recipienten zurückführt; m ein Rohr

mit 1 oder zwei Sicherheitsventilen, die auf dem Decke in einem eisernen Kasten o liegen, von welchem der aus demselben ausgetretene

Dampf durch das Rohr n in die freie Luft geführt wird;

p und q sind zwei

Abzapf- oder Ausblasehähne, deren einer (q) von

der Kammer c, der andere p

von dem hintern Herzen das Wasser ableitet, und durch den Schiffsboden ins Meer,

oder überhaupt in das unter dem Schiffe befindliche Wasser treten läßt. Was den

Separator anlangt, so ist er ein cylindrisches Gefäß von 18 bis 24 Zoll Durchmesser,

von starkem Eisenblech zusammengenietet, circa 12 bis 13 Fuß lang, und auf beiden

Enden mit starken gußeisernen Deckeln verschlossen. Bei der Anordnung des in ihn

tretenden Dampfrohrs hat man dahin zu sehen, daß dieses immer von einem der mittlern

Recipienten komme, sowie bei dem zur Maschine führenden Rohre, daß es ganz vom Ende

des Recipienten, möglichst weit von dem äußersten und zwar von dem obersten Theile

eines der mittlern Recipienten austrete; weßhalb, wird nicht schwer zu errathen

seyn. Der Kessel enthält gegen 500 zwei Zoll im Durchmesser haltende eiserne

Siederöhren.

Diese Darstellung des Kessels dürfte vollkommen genügen, um bei Zuhülfnahme seiner in

diesem JournaleBand CXII Seite 170. gegebenen

ausführlichen Beschreibung seine eigenthümliche Construction vollkommen beurtheilen

zu können. Ich schweige daher hier davon und gehe wieder zur Maschine zurück, die

einer speciellern Beschreibung bedarf, da ich oben nur leichte Andeutungen davon

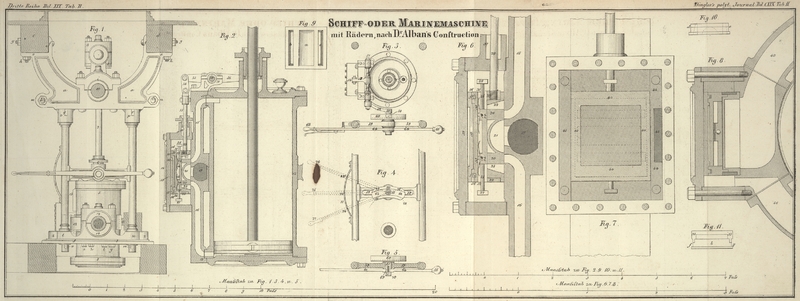

gegeben habe. Man sieht sie auf Tab. II. in Fig. 1 in einem

größern Maaßstabe dargestellt.

a ist hier einer der großen gußeisernen Lagerträger, von

denen zwei Tab. I. Fig. 1, a und b vorhanden, und beide

in der nothwendigen Entfernung an zwei sehr starke Deckbalken Tab. I, Fig. 1 und Tab. II, Fig. 1, c und d angeschroben sind.

Zu diesem Zwecke haben sie breite Lappen e und f, mit denen sie sowohl an den untern als Seitenflächen

dieser Balken mit großen Flächen anliegen, und durch starke Bolzen g und h mit ihnen fest

verbunden sind.Damit diese Lappen um so sicherer mit den Deckbalken verbunden werden, kann

man starke gußeiserne Platten an diese befestigen, die eine solche

Ausdehnung haben, daß jede Platte immer beide Lagerträger aufnimmt, und sie

zugleich untereinander vereinigt. Es dürfte diese Einrichtung vielleicht

eben so sicher ihren Zweck, d. h. eine recht zuverlässige Fixirung der

Lagerträger mit dem Deckbalken und untereinander, erfüllen, als der Guß

beider Lagerträger in Einem Stücke in Form eines zwischen den Deckbalken

eingeschobenen großen und starken Rahmens. Jeder Lagerträger

enthält in der Mitte das große Lager i für die

Kurbel- oder Wasserradwelle seiner Seite, dessen Form aus der Figur völlig

deutlich wird. Noch zur mehreren Befestigung beider Lagerträger untereinander und

zur Beförderung der richtigen und sichern Stellung der Achsen der großen Wellen,

dienen zwei starke eiserne Riegel k und l, die durch die an die Träger angegossenen stärkern

Oehre m und n reichen und

hier festgeschraubt sind. Auf Tab. II, Fig. 2, sieht

man bei l eines derselben von der vordern Seite der

Maschine aus. An die untere Fläche der Lagerträger sind zu beiden Seiten zwei nach

unten hervorragende cylindrische Ansätze o und p angegossen, in welche die geschmiedet eisernen

Gestellsäulen mit ihrem obern Ende eingesetzt, und durch Keile q und r befestigt sind.

Unten stehen diese Säulen auf der Grundplatte s. Sie

reichen hier zugleich durch zwei Ansätze t und u durch, welche die Grundplatte der Lagerböcke für die

Schwingzapfen des Dampf-Cylinders zu beiden Seiten verstärken und an selbige

angegossen sind, und werden jede unter der Grundplatte durch Keile v und w ( Tab. II, Fig. 1) befestigt. Die

Lagerböcke für die Schwingzapfen sind auf diese Weise sehr sicher gestellt, und so

mit den obern Lagerträgern in Verbindung gesetzt, daß die Kraft der Maschine ganz

innerhalb ihrer Gränzen arbeitet, folglich auf den Schiffsboden wenig nachtheilig

einwirken kann.Dieß wird sie überhaupt schon nicht in dem Maaße, als die gewöhnlichen

doppelten Marinemaschinen von niederm Drucke, die bei gleicher Kraft ein 3

bis 4mal so großes Gewicht haben als meine Maschinen. Um die

Lagerböcke selbst noch fester an die Grundplatte anzuziehen, dienen theils

diejenigen Bolzen x und y,

welche zum Zwecke des Anziehens ihres Deckels dienen und mit durch die Grundplatte

dringen, theils noch zwei besondere Bolzen z und 1 die

von unten durch die Grundplatte in den Körper der Lagerböcke fest eingeschroben

sind. Die Grundplatte 5 hat an ihrem vordern und hintern Theile noch eine hohe

aufstehende Rippe 2, die sich an die Grundplatte der Lagerböcke für die

Schwingzapfen und an die Ansätze t und u anschließen, und so eine Art Sockel am untern Theile

der Maschine bilden, der

die Grundplatte sehr verstärkt, und dem ganzen Säulengestell ein besseres Ansehen

gibt.

Was die Lagerung der Schwingzapfen betrifft, so habe ich sie, wie man aus diesem

Journale Band CXIII

Seite 243 weiß, schon seit 9 Jahren mit großem Glücke mit Holz, und zwar

mit hartem in Oel getränktem und vor Hirn stehendem Holze besorgt. Man weiß aus der

angegebenen Stelle, daß solche hölzerne Fütterungen mit sehr wenig Friction

arbeiten, und, wenn sie mit Talg geschmiert werden, eine sehr lange Zeit aushalten,

ohne irgend eine Abnutzung zu zeigen. Ich habe Maschinen von 20 bis 24 Pferdekräften

mit solchen Holzlagern gebaut, die nun schon 6, 7 und 9 Jahre arbeiten, ohne irgend

einer Reparatur bedurft zu haben, und in denen noch die feinen Feilstriche in den

Lagern bemerkbar sind, die beim ersten Einpassen der Schwingzapfen theilweise darin

gemacht wurden. Da sie vor Hirn stehen, vertragen sie auch jeden Druck, und nie habe

ich irgend eine Nachgiebigkeit an denselben entdecken können. Ich nahm früher in Oel

getränktes recht trockenes Weißbuchenholz dazu, jetzt habe ich Pockholz

versucht.Dieser Versuch mit Pockholz, den ich an der Revalenser Maschine angestellt

habe, führte bei der Ingangsetzung der Maschine auf einige kleine

Schwierigkeiten. Es zeigte sich nämlich, daß bei dem Heißwerden der

Pockholzlager eine große Menge steifen Harzes (die resina guajaci) heraus quoll, und die Reibung der Zapfen sehr

vermehrte. Ich half dem Uebel dadurch ab, daß ich dem Talg, womit ich die

Lager schmierte, etwas Terpenthinöl zusetzte. Der abfließende Talg zeigte

sich darnach mit weniger Harz vermischt, und in gehöriger Schlüpfrigkeit

(selbst bei seiner spätern Erkaltung), um eine gehörige Lubrificirung der

Zapfen zu garantiren, auch erschien die Holzfläche schön polirt. Eine

längere Anwendung dieser Schmiere dürfte das aus dem Holz ausquellende Harz

bald ganz auswaschen. Herr Bialon in Berlin, der

in seiner kleinen nach meinem Principe gebauten Maschine von 4 Pferdekräften

auch Pockholzlager angewandt hat, versichert mich keinerlei ähnliche

bedenkliche Zufälle an den Lagern bemerkt zu haben.

In der angeführten Stelle des polytechnischen Journals habe ich diejenige Einrichtung

dieser Lager mit ihren gußeisernen Böcken angegeben, die ich bisher anwandte. Sie

ist aber complicirt und macht viel Arbeit bei der Anfertigung. Jetzt führe ich sie

in einer andern viel leichter anzufertigenden Weise aus, wobei bedeutend viel Holz

gespart, und eine gefälligere Form der Lagerböcke, sowie auch ein geringerer Umfang

derselben erzielt wird.

Ich nehme nämlich einen gußeisernen Lagerbock von ziemlich gewöhnlicher Form mit

stark hervorstehenden und sehr breiten seitlichen Vorsprüngen, Tab. II, Fig. 1 und 14, die sonst

gewöhnlich von den Rothgußpfannen gebildet werden, hier aber auch von Gußeisen

angegossen sind. Nachdem

ich die Lagerböcke mit ihren Deckeln zusammengepaßt, und die beide Theile

verbindenden Schrauben angezogen habe, befestige ich sie an die Planscheibe der

Drehbank, und drehe beide Theile, Deckel und Bock in derjenigen Weise aus, wie ich

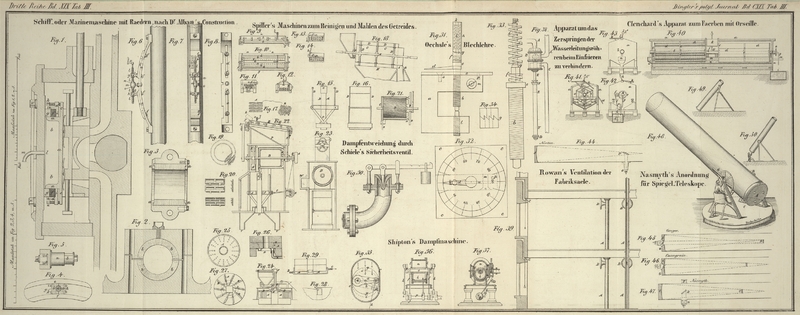

es in Fig. 3,

Tab. III, die den Bock nach abgenommenem Deckel

von oben vorstellt, und im Durchschnitte bei a, a angedeutet habe. Dann verleime ich einen Ring von dem

anzuwendenden Holze (vor dem Inöltränken desselben), worin alle Holzfasern in der in

der Zeichnung Fig.

2

Tab. III. bei b

angegebenen Richtung stehen, befestige ihn an die Planscheibe, und gebe ihm genau

die eben erwähnte Durchschnittsfläche des in den gußeisernen Lagerbock gedrehten

Falzes. Ist dieß geschehen, so schneide ich den Ring in zwei Hälften, und treibe die

eine Hälfte in den Falz des Bockes, die andere in den des Deckels ein. Ob dieß im

Ganzen oder in einzelnen Stücken geschehe, ist gleich. Es wird so eine hölzerne

Lagerung um die. Schwingzapfen gebildet, die sehr fest und haltbar ist, die aber so

viel (etwa ⅛ Zoll) vor dem Falz des gußeisernen Lagers vorstehen muß, daß die

Schwingzapfen das gußeiserne Lager nicht berühren. Ist ein solches hölzernes Lager

bis an das Eisen des Lagerbockes ausgelaufen, worüber nach meinen bisherigen

Erfahrungen leicht 10 bis 12 Jahre und mehr hingehen dürften, so kann man mit

leichter Mühe einen neuen hölzernen Ring eintreiben, nachdem man den alten

herausgenommen hat. Hätte man hinsichtlich des Eintreibens der beiden Ringhälften

einige Bedenklichkeiten, so kann man auch einen der Vorsprünge der Lager oder beide

für sich lassen, und ihn oder beide, wie in Fig. 4 dargestellt ist,

durch Bolzen an den Lagerbock anziehen. Ein Theil des Falzes für die Aufnahme des

Holzes wird dann durch diese Vorsprünge, die man des bessern Aussehens wegen von

Rothguß anfertigen kann, gebildet. Bei dieser Einrichtung hat die Einsetzung und

Auswechselung der hölzernen Ringe nicht die mindesten Schwierigkeiten.

In diesen Lagerböcken drehen sich nun die Schwingzapfen des Dampfcylinders, die

wenigstens 10 Zoll Durchmesser haben, und deren Reibungsfläche in minimo 12 Zoll breit seyn muß, damit, was der

Lagerung der Schwingzapfen an Härte abgeht, durch eine ausgedehntere Reibungsfläche

ersetzt werde. Die Reibung der Schwingzapfen in dem Holze der Lagerböcke ist

übrigens so gering, daß es auf etwas mehr oder weniger Reibungsfläche an beiden

Zapfen gar nicht ankommt.

Die in die Schwingzapfen und aus denselben führenden Canäle haben hier gegen 6 Zoll

Durchmesser. Auswärts von den Lagern enthalten die Schwingzapfen einen stärker

angegossenen cylindrischen Theil, in welchem die Stopfbüchsen für die Dichtung des Dampf- und

Exhaustionsrohres angebracht sind. Man sieht sie in Fig. 2, Tab. I, sehr deutlich bei 3 und 4 abgebildet, und sie

sind von ganz gewöhnlicher Construction.

Der Dampfcylinder 5, Fig. 1, ist ganz gewöhnlich construirt, und auf seiner äußern Fläche

polirt, um das Ausstrahlen von Wärme aus seinen Wänden möglichst zu verhüten. Die

Stopfbüchse 6 für die Kolbenstange 7 ist etwas hoch, um darin möglichst viel Leitung

für letztere zu erhalten, die Kolbenstange selbst aber oben im Verbindungsstücke 8

durch einen Keil, Tab. I

Fig. 2 und 9

befestigt, welches Stück die Bewegung der Kolbenstange auf die Kurbeln der

Kurbelwelle 10 überträgt, und ganz so gebaut ist, wie ich es in meinen frühern

Abhandlungen über meine Hochdruckmaschine beschrieben und abgebildet habe. Der Theil

der Schwingzapfen, der sich an den Cylinder anlegt, ist viereckig. Es ist diese

Anordnung getroffen, um die Anlage der zu und von der Steuerungsbüchse

zurückführenden Verbindungsröhren dieser Büchse an die Schwingzapfen zu begünstigen.

Diese Verbindungsröhren lassen sich nämlich mit ihren Schraubenkränzen so besser

befestigen. Bei 11 und 12, Fig. 2, Tab. I, sieht man diese Verbindungsröhren mit ihren

Schraubenkränzen. Wir kommen später wieder auf dieselben zurück, und werden dann

ausführlicher ihre Beschreibung geben. Ihre Durchschnittsfläche ist viereckig, um so

möglichst viel Durchgangsöffnung für die Dämpfe zu gewinnen. Da wo der viereckige

Theil der Schwingzapfen sich an den Cylinder anlegt, ist dieser stärker gegossen,

wie man in Tab. II, Fig. 1 und 2 bei 13 sieht. Es ist

dieß zur mehreren Sicherheit angeordnet, damit man gewiß überzeugt seyn könne, daß

der Zapfen hier recht fest hafte und nicht abbreche. Bei 13′ sieht man ein

starkes Gewicht an diesen stärkern Theil des Cylinders befestigt, welches den Zweck

hat, der auf der andern Seite des Cylinders angebrachten Steuerungsbüchse mit ihren

Canälen, dem Steuerungshebel etc. einigermaßen zum Gegengewichte zu dienen.

Die Steuerungsbüchse 14 ( Tab. I

Fig. 1, Tab. II

Fig. 1 und

2) mit den

von derselben, und zwar über und unter den Kolben führenden Canälen 15 und 16 ist

aus einem Stücke gegossen, und wird an den Cylinder in derjenigen Weise

angeschraubt, wie man es in der Figur bemerken wird. Bei der Dichtungsstelle greifen

oben und unten an die Canäle angegossene Lappen über die Schraubenkränze des

Cylinders, um theils den Canälen jedes Verschieben nach oben oder unten unmöglich zu

machen, theils die Lage der zwischen beiden Dichtungsflächen angewandten Bleidichtung

(Rollblei) gehörig zu sichern, und vor zu starkem Ausflatschen nach außen zu

bewahren. Man sieht diese Einrichtung in Tab. II.

Fig. 2 am

deutlichsten an der bezeichneten Verbindungsstelle, und zwar bei 17 und 18

dargestellt, daher ich darauf verweise.

Ich komme nun zu der neuen Steuerung der Maschine, bei der ich so ausführlich als

möglich seyn will, weil sie wohl diejenige Einrichtung an meiner Maschine ist, die

das meiste Interesse erregen, und in der mein Verdienst um die Marinemaschine

vielleicht am meisten hervortreten dürfte, wenn man mir überhaupt darin etwas

zugestehen will.

Ich habe oben schon oberflächlich angedeutet, daß meine neuen Verbesserungen an der

Steuerung nicht allein diejenigen Apparate meiner Marinemaschine betreffen, die zur

Bewegung der Schieber dienen, sondern auch die Schieber selbst, indem der mir

vorgeschwebte Zweck nur durch geeignete Verbesserungen an beiden erreicht werden

konnte. Es soll hier nicht allein ohne alle Excentrica, durch eine sehr einfache

Einrichtung die nothwendige Hin- und Herbewegung der Schieber bewirkt, und

diese nach Beschaffenheit der Umstände allenfalls auch mit der Hand des

Maschinenmeisters (z. B. bei Anwärmung der Maschine) in Bewegung gesetzt, sondern

auch zu jeder Zeit ein Stillstand und eine umgekehrte Bewegung derselben möglich

gemacht, endlich aber auch zu gleicher Zeit eine verschiedene Füllung des

Dampfcylinders mit Dampf erzielt werden können. Ich habe früher schon bemerkt, daß

meine Steuerung alle diese verschiedenen Zwecke auf eine höchst einfache Weise

erfüllt, und zwar vermittelst Bewegung eines einzigen starken Hebels, der eine eben

so einfache als kunstlose, starke und dauerhafte Vorrichtung in Thätigkeit setzt,

die je nach ihren verschiedenen Stellungen die angegebenen Zwecke eben so sicher als

schnell erreicht, wenn die Schiebervorrichtung am Cylinder nach meiner Vorschrift

gebaut ist. Diese bezweckt bei Anwendung von höherem Dampfdrucke in der Maschine

zugleich ein Aufheben des Dampfdruckes auf die obere Schieberfläche, wodurch die

Bewegung der Schieber nicht allein sehr erleichtert, sondern auch ihre Abnutzung

bedeutend verzögert wird.

Ich will nun zuerst die Einrichtung der Schieber beschreiben, und kann darin insofern

kurz seyn, als das Wesentliche ihrer veränderten Einrichtung sehr einfach, und daher

leicht verständlich zu machen ist. In Fig. 2

Tab. II, sieht man eine solche Schiebersteuerung, und

zwar in Verbindung mit dem Dampfcylinder in perpendiculärem Durchschnitte durch die

Mitte der Schieberbüchse und des Cylinders, und der von ihr zu diesem führenden

Dampfcanäle. In Fig. 10 ist sie besonders, und zwar in horizontalem Querdurchschnitte

(gleichfalls durch die Mitte des Cylinders und der Büchse genommen), und endlich in

Fig. 7 in

der äußern vordern Ansicht, die Schieberbüchse geöffnet, d. h. der obere Deckel von

ihr genommen, vorgestellt. In allen drei Figuren sind gleiche Gegenstände mit

gleichen Buchstaben und Zahlen bezeichnet.

In Fig. 2 sieht

man in 14 die eigentliche Schieberbüchse mit dem Wechsel- und

Abschlußschieber, bei 15 und 16 die über und unter den Kolben des Dampfcylinders

führenden Dampfcanäle, bei 19 den Exhaustionscanal, alle drei Theile mit ihren in

sie führenden Oeffnungen der Grundplatte der Büchse.

In 14 ist 20 der Wechselschieber, 21 die mittlere halbrunde Aushöhlung, die immer

eine der beiden in die Canäle 15 und 16 führenden Dampföffnungen der Grundplatte mit

der Exhaustionsöffnung verbindet; 22 und 23 sind aber die Dampfcanäle in dem

Schieber 20, die wechselsweise die Dämpfe aus der Büchse in die Dampföffnungen der

Grundplatte führen. Sie sind oben aber nur halb so breit als unten, und werden hier

wechselsweise durch den Abschlußschieber 24 gedeckt, der auf der obern Fläche des

Schiebers arbeitet. Statt der in meiner letzten Abhandlung über meine neuesten

Verbesserungen der Hochdruckmaschine (man sehe dieses Journal, Bd. CXIII S. 325)

beschriebenen, und von Cavé in Paris patentirten

Vorrichtung, die den Abschlußschieber in den gemessenen Zeitmomenten über die oberen

Oeffnungen der Dampfcanäle 22 und 23 zu rücken bezweckt, ist hier auf beiden Enden

ein Stiel 24 und 25 in den Abschlußschieber eingeschroben, der oben einen

viereckigen verstählten und abgehärteten Kopf hat. Diese Stiele stoßen mit ihren

Köpfen 26 und 27 gegen die Schieberbüchsenwand, wenn der Abschlußschieber, wie es

anfangs geschieht, mit dem Wechselschieber sich fortbewegt, und arretiren denselben

in diesem Momente. Eine Folge davon ist, daß er dann über die Dampfcanäle 22 und 23

desselben tritt. Ob diese Stiele früher oder später gegen die Büchsenwand stoßen und

den Schieber arretiren, wird von der Größe des Wechselschieberzuges abhängen. Dieser

kann hinsichtlich seiner Länge aber durch die später zu beschreibende Vorrichtung

mannichfach verändert werden, wobei die Einrichtung der Oeffnungen in der

Grundplatte der Büchse, und der Canäle und Oeffnungen im Wechselschieber so

angeordnet ist, daß immer ein gehöriger Wechsel der Oeffnungen und der Verbindung

der verschiedenen Canäle bleibt, der Zu- und Abfluß der Dämpfe zum und vom Cylinder also völlig

regelmäßig erhalten wird. In der Zeichnung ist die Stellung und Größe dieser

verschiedenen Oeffnungen und Canäle so eingerichtet, daß der Schieberzug von

2½ Zoll bis zu 6 Zoll Länge wechseln kann, ohne daß dem regelmäßigen

Zu- und Abflusse der Dämpfe im Cylinder irgend ein erheblicher Abbruch

geschieht, daß namentlich die verschiedenen Oeffnungen keine namhafte und schädliche

Deckung erleiden, und das Strömen der Dämpfe durch dieselben erheblich gehemmt wird.

Diese Zeichnung gilt daher als Normalmaaß für die Verhältnisse dieser Oeffnungen und

Canäle zu einander, und es ist, wenn Größenverschiedenheiten durch die Kraft und

Größe der Maschine bedingt werden, nur ein anderer entsprechender Maaßstab zu der

Zeichnung anzufertigen. Daß auf die Richtigkeit eines solchen Verhältnisses viel

ankomme, dürfte in die Augen springen, daher ich nicht Aufmerksamkeit genug dafür

empfehlen kann.

Der Wechselschieber 20 wird von einem eisernen Rahmen umfaßt, der an seinem obern

etwas stärkern Theile den Schieberstiel 29 eingeschroben enthält, welcher durch die

Stopfbüchse 30 beweglich dampfdicht durchgeht, und von außen (ebenfalls beweglich)

mit der Schieberbewegungsvorrichtung in Verbindung steht. Es verhält sich die

Einrichtung ganz so, wie ich sie in meinem frühern Hauptwerke über

Hochdruckdampfmaschinen und in meinen spätern in diesem Journale Band CXIII enthaltenen Abhandlungen, namentlich auf Seite

325, beschrieben habe.

Der Abschlußschieber 24 arbeitet bei dieser Steuerung in einem gedeckten Canale, zu

dem auf beiden Seiten bei 31 und 32 die Dämpfe Zutritt haben. Dieser Canal wird

dadurch gebildet, daß eine Platte 33 (s. Tab. II

Fig. 1, die

einen perpendiculären Querdurchschnitt des Wechselschiebers darstellt) mit zwei nach

unten vorstehenden und an beiden äußern Seiten der Platte befindlichen Leisten an

und über dem Wechselschieber befestigt ist, und sich an die beiden senkrecht

stehenden Seitenwände desselben in solcher Weise anschließt, daß sie mit

schwalbenschwanzähnlich gearbeiteten Fortsätzen über selbige greift. Durch einige

kleine Schräubchen ist eine Verschiebung aus ihrer Stellung auf dem Schieber

verhindert. Gegen die Platte reibt der Abschlußschieber 24 mit zwei starken und

breiten Federn 34 und 35, die ihn theils auf dem Wechselschieber 20 niederdrücken,

theils so viel Reibung an der Platte verursachen, daß der Schieber in seiner

senkrechten Lage erhalten wird, ohne durch sein Gewicht seine jedesmalige Stellung

verändern zu können. Die Platte 33 hat auf ihrer obern Fläche und um ihren äußern

Rand herum einen tiefen Falz 36, in welchen der Vorsprung der obersten Platte 37

eingreift. Die oberste Platte 38 reibt gegen den wohlgeebneten Deckel 39 der

Schieberbüchse dampfdicht, und dient dazu, den Dampfdruck von der obern Fläche der

ganzen Schiebervorrichtung abzuhalten. Sie reibt nicht mit ihrer ganzen Fläche gegen

den Deckel, sondern rund herum nur mit einer breiten aufstehenden Rippe. In Fig. 7 sieht

man bei 40 die obere Fläche dieser Platte von oben mit der breiten

Reibungsrippe.

Um diese oberste Platte 39 dampfdicht mit der Platte 33 Fig. 11, zu verbinden,

wird in den oben bemerkten Falz 14 ein Ring von vulcanisirtem Kautschuk gelegt oder

eine Liederung von FlachsDieß müssen lose gesponnene Schnüre seyn. Bei Anwendung von Flachs oder Filz

dürfte es sehr anzurathen seyn, den Falz in der Platte 33 etwas tiefer

einzurichten, damit eine höhere Schicht für das Dichtungsmittel in Anwendung

kommt und dieses elastischer ausfällt. Um die Liederung etwas nachschrauben

zu können, würde es zweckmäßig seyn, nicht den Deckel der Steuerungsbüchse

als Gegenplatte zu benutzen, wogegen die Platte reibt, sondern an demselben

eine eigene durch Schrauben verstellbare Gegenplatte anzubringen. Später in

diesem Journale mehr hievon, namentlich von der nothwendigen besondern

Einrichtung solcher Stellschrauben. oder Filz gelegt, der

zugleich ein elastisches Polster darstellt, um die auf dem Wechselschieber

nothwendigen Druckfedern zu ersetzen, und demnach eine gewisse Nachgiebigkeit des

Schiebers zwischen Grund- und Deckplatte der Schieberbüchse zu

vermitteln.

Man hat verschiedene Vorrichtungen, sowohl in früherer als späterer Zeit

vorgeschlagen, um den Dampfdruck auf die Schieber zu paralysiren, daß sie aber nicht

in Gebrauch gekommen sind, ist ein schlechtes Zeichen ihrer Zweckmäßigkeit. Zuletzt

hat Crampton in England noch ein Patent genommen auf eine

nachgiebige Metalldichtung zwischen Wechselschieber und der obern Platte, die nach

Art der Metallliederungen für Kolben eingerichtet ist, und die man angedeutet findet

in diesem Journale, Bd. XIV S. 394 und Bd. XVI S. 409. Meine Einrichtung ist viel

einfacher und gibt eine durchaus dampfdichte Verbindung, vorzüglich wenn eine

Dichtung von vulcanisirtem Kautschuk zulässig ist.Manche englische Maschinenbauer, unter andern Penn, wenden auch bei ihren Steuerungen eine Hanfliederung an, um die

obere gegen den Deckel reibende Platte elastisch dampfdicht mit dem

Wechselschieber zu verbinden. Da die Einrichtung, deren Liederung sich

nachschrauben läßt, gut und lobenswerth ist, so will ich sie in wenigen

Worten, und zwar auf meine Schieber angewandt, beschreiben. Man vergleiche

hier Fig.

1

Tab. III, die den Schieber mit dieser

Vorrichtung im perpendiculären Querdurchschnitte vorstellt.Die Platte 33 Tab. II, Fig. 11 (hier a), meines Wechselschiebers ist hier höher und

inwendig hohl construirt, wie man bei b bemerken

wird, damit er kein zu großes Gewicht annehme. Bei c steht rund herum ein Rand an derselben hervor. Ueber den Körper

der Platte ist eine andere Platte d geschoben,

deren Oeffnung genau über die äußern Ränder derselben paßt, und die sich an

derselben auf und nieder schieben läßt. Sie hat in einer bestimmten

Entfernung von dem Körper der Platte a rund

herum einen aufstehenden Rand e, der, wenn die

Platte d ganz auf die Platte a niedergelassen wird, mit dem obern Rande der

letztern in einem Niveau liegt; der zwischen dem Körper der Platte a und dem aufstehenden Rande der Platte d bleibende Raum f

wird nach oben durch einen Rahmen g ausgefüllt,

der wie ein Stopfpfropfen in den bezeichneten Raum f eintritt, und mit seiner obern Fläche gegen den

Schieberbüchsendeckel dampfdicht reibt. In den Raum f wird nun eine Hanfliederung gelegt, die, wenn sie genügend

zusammengepreßt wird, den Rahmen g dampfdicht,

d. h. in Absicht auf seine Stellung gegen die Platte a macht. Um diese Liederung in nöthigen Fällen nachziehen zu

können, ist die Platte d durch die

Stellschrauben h, h

aufwärts zu drängen, wodurch die Liederung, und zwar durch den Theil i derselben, der hier einen beweglichen

Stopfbüchsenboden bildet, zusammengepreßt, und der Rahmen stärker und

dichter gegen den Schieberbüchsendeckel gedrängt wird. Die Stellschrauben

sind so gestellt, daß sie allenfalls durch einen Schlüssel, der durch

Oeffnungen im Deckel der Schieberbüchse gebracht werden kann, nachgezogen

werden können. Die Oeffnungen im Deckel werden nach dem Nachschrauben

vermittelst Schraubenpfropfen k wieder dicht

verschlossen.

Bei Maschinen mit niederm Drucke hat diese Vorrichtung wenig Werth. Der Dampfdruck

auf die Schieber ist in denselben von zu geringem Belange, um irgend Aufmerksamkeit

und Rücksicht zu verdienen. Ein anderes ist es jedoch bei hohem Drucke, und

namentlich bei so hohem Drucke, als ich in meiner Maschine anwende. Meine

Vorrichtung wird daher auch bei Locomotiven von sehr hohem Werthe seyn, und sie

beseitigt ein Hinderniß für die Anwendung höher drückender Dämpfe, welches bisher in

einer so unangenehmen Weise auftrat, daß es den Schiebersteuerungen solcher

Maschinen fast das Verdammungsurtheil sprach, wenigstens ihrer Benutzung weit engere

Gränzen vorschrieb, als wünschenswerth erschien, und das allgemeine Interesse

erheischte.

Um etwa zwischen der obersten Platte 38 und Deckel der Büchse noch vorbeidringenden

Dämpfen einen Ausweg zu verschaffen, ist im Deckel eine kleine Oeffnung angebracht,

die mit einem nach unten umgebogenen kleinen Endrohr versehen ist, um zu verhüten,

daß etwa hervordringendes Wasser an dem Büchsendeckel niederlaufe und diesen

verunreinige. In Fig. 1

Tab. III sieht man bei l

und m Oeffnung und Rohr.

Um die Steuerungsbüchse und ihre verschiedenen Canäle mit den Schwingzapfen des

Cylinders gehörig zu verbinden, ist sie im Lichten breiter als der Wechselschieber.

Man sieht diese Einrichtung in Fig. 7 sehr deutlich. Die

zu beiden Seiten leer bleibenden Theile 43 und 44 der Grundfläche sind höher als der

Boden, und dienen dem Schieber 20 zur seitlichen Führung. Um das Aufdichten des

Wechselschiebers dadurch

nicht zu erschweren, werden diese höhern Leisten der Grundfläche aufgeschraubt. Auf

der rechten Seite sieht man in dieser höhern Leiste eine längliche Oeffnung 45.

Diese führt die Dämpfe aus dem Boden der Büchse in den innern Raum derselben. Dieser

Boden der Büchse ist zu dem Ende wie in Fig. 8 eingerichtet. Das

Rohr 46 verbindet den Dampfeinströmungscanal für die Dämpfe mit dem Schwingzapfen

47, das Rohr 48 den Exhaustionscanal mit dem Schwingzapfen 49 der andern Seite.

Damit sich die Schraubenkränze dieser Röhren an die Schwingzapfen gut anlegen, sind

diese viereckig. Auf diese Weise ist eine große Symmetrie in diese Verbindung

zwischen Steuerungsbüchse und beiden Schwingzapfen gebracht, die einen angenehmen

Eindruck aufs Auge macht. Der Querschnitt der Röhren 46 und 48 ist viereckig.

Die über und unter den Kolben führenden Dampfcanäle 15 und 16, Fig. 2, mit der

Schieberbüchsengrundfläche aus einem Stücke gegossen, werden oben und unten an den

Cylinder angeschraubt. Diese Einrichtung ist zwar complicirter als wenn alle

Dampfcanäle an den Cylinder angegossen wären, sie hat aber den Vortheil, daß man mit

leichter Mühe die ganze Steuerung vom Cylinder abnehmen, nachsehen und repariren

kann, ohne diesen zu rühren, auch hat sie bei Anfertigung dieser Theile manche große

Bequemlichkeiten, und sichert sehr das Gelingen sowohl des Gusses der Steuerung als

des Cylinders. Die Größe und Ausdehnung der Oeffnungen in der Grundplatte der

Steuerungsbüchse habe ich in Fig. 7, und zwar punktirt,

angegeben. Die Regel für ihre Größe ist in meinem Werke über Hochdruckmaschinen

angegeben. In Fig.

9 sieht man den Wechselschieber, und zwar die auf der Grundplatte der

Steuerungsbüchse reibende Fläche desselben mit der halbrunden Aushöhlung a und den beiden Dampfcanälen b und c. In Fig. 10 erscheint dieser

Schieber von der Seite, und in Fig. 11 vom Ende. In

letzterer Figur ist die Art der Verbindung der Platte 33 mit dem Körper des

Wechselschiebers b sehr deutlich zu sehen. In beiden

Figuren sind d, e, f und g die Ausschnitte, in

welche sich der eiserne Bewegungsrahmen für den Schieber legt. In Fig. 12, 13 und 14 ist der

Abschlußschieber besonders dargestellt, und zwar in Fig. 12 vom Ende

angesehen, Fig.

13 von der Seite und Fig. 14 von oben.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft.)