| Titel: | Shipton's nach einem neuen Princip construirte Dampfmaschine. |

| Fundstelle: | Band 119, Jahrgang 1851, Nr. II., S. 15 |

| Download: | XML |

II.

Shipton's nach einem neuen Princip construirte

Dampfmaschine.

Aus dem London Journal of arts, Oct. 1850, S.

207.

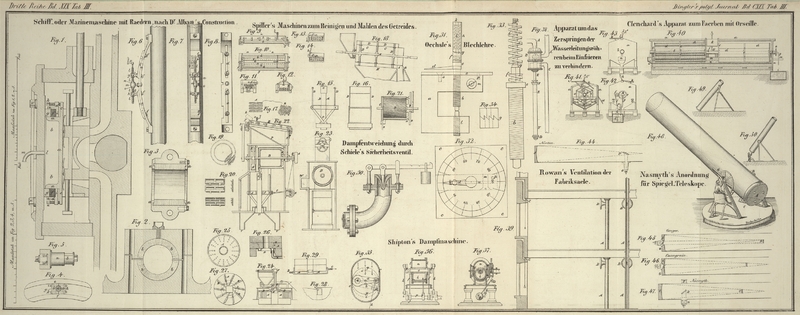

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Shipton's Damfmaschine.

Diese Dampfmaschine gehört zwar in die Classe derjenigen mit hin- und

hergehender Bewegung, unterscheidet sich jedoch von der gewöhnlichen Dampfmaschine

durch die Mittel, wodurch die rotirende Bewegung direct aus der geradlinigen

hergeleitet wird. Das Princip der Krafterzeugung ist das nämliche wie bei der

gewöhnlichen Dampfmaschine mit hin- und hergehender Bewegung, d. h. ein

Kolben wird durch den Dampf in gerader Richtung in einem Cylinder oder einer

Dampfkammer vorwärts getrieben. Diese Dampfkammer ist im vorliegenden Falle

viereckig oder rectangulär, anstatt kreisrund. Der Kern der Erfindung ist

„ein um seinen eigenen Durchmesser rotirendes Excentricum,“

also Kolben und Kurbel in einem Körper vereinigt, und

dieser Körper enthält in sich selbst eine geradlinige und rotirende Bewegung

zugleich.

Es stelle a in Fig. 35 die in ihrer

wirksamsten Lage befindliche Kurbel einer gewöhnlichen Dampfmaschine, c die Umdrehungsachse vor; die ganze Kraft werde durch

die Linie h fortgepflanzt, und zwar unter einem je nach

der Länge der Verbindungsstange und der Kurbelstellung sich verändernden Winkel.

Der Erfinder ist nun der Ansicht, daß wenn man den Dampf direct auf die Kurbel wirken

lassen könnte, dieses das einfachste Fortpflanzungsmittel der Bewegung wäre.

Angenommen die Kurbel a schließe sich vollständig an die

Seiten der Dampfkammer e, f;

läßt man nun den Dampf nach der Richtung der Pfeile auf die obere Seite der Kurbel

wirken, so wird die Kurbel sich in die Lage b bewegen;

in dieser Lage wäre jedoch die Kurbel zu kurz, um die Dampfkammer auszufüllen, und

folglich würde der Dampf bei d vorbeiströmen Es wirb

daher nothwendig, die Form der Kurbel so zu verändern, daß sie bei jeder Lage den

Raum zwischen e, f ausfüllen

kann.

Als die geeignete Form bietet sich der Kreis g, g dar, durch welchen excentrisch die Achse c tritt. Dieser Kreis wird durch den Dampf in die

punktirte Lage i getrieben, und da er ein Excentricum

bildet, so entsteht

während dieses Forttreibens eine rotirende Bewegung; und so mit ist Kolben nebst

Zugehör und Kurbel in einem Körper vereinigt. Angenommen, Achse und Kurbel seyen

nicht vorhanden, und der Dampf wirke auf die Kreisscheibe g, so würde dieser kreisrunde Körper nur mit einer geradlinigen Bewegung

fortgetrieben, und diese könnte nun auf die gewöhnliche Weise in eine rotirende

Bewegung verwandelt werden. Es entsteht jetzt die Frage, ob die bei der gewöhnlichen

Dampfmaschine vorkommende geradlinige und rotirende Bewegung, nicht vortheilhaft in

einem Körper vereinigt werden kann.

Die Figuren 36

und 37

stellen die Maschine im Querschnitt und im Längendurchschnitt dar. a ist die Dampfkammer, welche die Stelle eines

Dampfcylinders vertritt, und in der nachfolgenden Erläuterung auch so genannt werden

soll. An diesen gußeisernen Cylinder ist eine Platte e

befestigt, während eine andere Platte d in einer

parallelen Vertiefung lose zwar, jedoch hinlänglich genau anschließend angebracht

ist, um jede Dampfentweichung zu verhüten.

Die Platte d hat die Bestimmung, sich dem Kolben nach

Maaßgabe seiner Abnützung anzuschließen, und läßt sich daher mittelst einer an ihrer

Rückseite angebrachten Feder adjustiren. Sie entspricht überdieß einem andern Zweck;

sollte nämlich Wasser in den Cylinder übergeführt werden, so drängt es diese Platte

zurück, und strömt von der einen Seite des Kolbens nach der andern bis es

entweicht.

Die kreisrunden Enden des Cylinders bleiben schwarz und unausgebohrt, da die

Peripherie des Cylinders nur mit den beiden Platten d

und e in Berührung kommt. Demnach fällt die langwierige

und kostspielige Operation des Ausbohrens des Cylinders weg. Die Platten d und e, an welchen die

Abnützung im Cylinder stattfindet, lassen sich zu jeder Zeit leicht abnehmen und

ersetzen, da man nur die Seitenplatten l, l auf die Seite zu schieben braucht. Die Platten l, l sind eben gehobelte

Flächen, an welchen die Enden des Kolbens hingleiten; sie sind mit eigenthümlich

gestalteten Löchern oder Schlitzen versehen, durch welche die Achse c tritt.

Der Kolben b ist ein Excentricum, dessen Achse c durch Stangen f, f getragen wird, welche von den Lagern der Kurbelwelle

p aus schwingen. Dieser Kolben ist an seiner

Peripherie genau abgedreht, und in jedes Ende sind conische Lager gedreht, in welche

die Metallringe k, k

eingefügt sind. Letztere sind an einer Seite aufgeschnitten, und greifen über

einander, um jede Dampfentweichung zu verhindern. Die Ringe können durch Schlitze in

den Seitenplatten l, l

adjustirt werden, ohne

daß es nöthig ist nur eine einzige Mutter loszuschrauben, und sind demnach leicht

zugänglich.

Die Kurbeln g, g sind

rechtwinkelig zu einander an der Achse c festgekeilt,

und von der Mittellinie des Cylinders gleichweit entfernt; sie übertragen die

Bewegung durch die Leitstangen h, h auf die unteren Kurbeln i, i der Hauptwelle. Die Stangen f, f oscilliren um einen an den Lagern j, j angebrachten Zapfen,

wodurch eine sehr geringe Reibung veranlaßt wird. Ein Ventil n läßt den Dampf, wie bei der gewöhnlichen Dampfmaschine, durch die

Dampfwege m, m abwechselnd über und unter den Kolben strömen. Dieses Ventil wird von

einem an der Kurbelwelle p festgekeilten Excentricum q aus in Bewegung gesetzt. Der Cylinder wird an ein

Gestell festgeschraubt, und die ganze Maschine steht auf einer Fundamentplatte,

welche auf gewöhnliche Weise befestigt wird.

Die in dieser Maschine zusammentreffenden mechanischen Schwierigkeiten bestehen in

der Dampfdichterhaltung des Kolbens und in der eigenthümlichen Abnützung, welche in

der Peripherie und an den Enden des Kolbens stattfindet. Sollte eine

Dampfentweichung stattfinden, so könnte diese offenbar an den Löchern an den

Seitenplatten l, l leicht

wahrgenommen werden. Die metallenen Liederungsringe k,

k sind offen gegossen, und werden, nachdem die Fuge

viereckig gefeilt worden ist, durch eine Schraube zusammengezogen. Von der

Genauigkeit dieser Fuge hängt die Dampfdichtheit des Ringes ab.

Die Bewegung ist an den Kolbenenden eine elliptische, und da die Liederungsringe in

keiner festen Verbindung mit den Kolben stehen, so können sie sich frei in ihren

Lagern bewegen, und die eigenthümliche Bewegung in Ellipsen von allen möglichen

Dimensionen dreht die Ringe allmählich in ihren Lagern herum, wodurch ein sehr

Wünschenswerther Zweck erreicht wird, daß nämlich nie zwei Flächen zweimal über die

nämlichen Linien hinweggleiten. Auch die Peripherie des Kolbens hat eine schöne

Abnützung, indem sie während der Rotation auf die Länge des Hubes an den Platten d, e auf- und

niedergleitet.

Tafeln