| Titel: | Verbesserungen im Reinigen und Mahlen des Getreides, welche sich Joel Spiller, Ingenieur zu Battersea in Surrey, am 29. Januar 1850 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 119, Jahrgang 1851, Nr. V., S. 21 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserungen im Reinigen und Mahlen des

Getreides, welche sich Joel

Spiller, Ingenieur zu Battersea in Surrey, am

29. Januar 1850 patentiren

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Oct.

1850, S. 214.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Spiller's Verbesserungen im Reinigen und Mahlen des

Getreides.

Meine Erfindung bezieht sich:

1) auf Verbesserungen an Maschinen zum Sieben des Getreides, um fremdartige

Substanzen, kleine Körner, Samen u. s. w. von demselben zu trennen;

2) auf Verbesserungen an Maschinen zum Reinigen des Getreides;

3) auf zwei verbesserte Methoden einen beständigen Luftstrom während des Mahlens

zwischen die Flächen der Mühlsteine zu treiben.

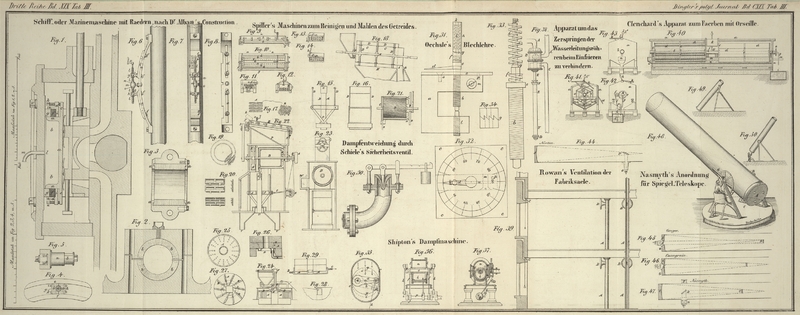

Fig. 9 stellt

einen verbesserten Separator im Aufriß, Fig. 10 im Grundriß, Fig. 11 in der

Endansicht und Fig.

12 im Querschnitte dar.

Die Figuren 13

und 14 sind

zwei Endansichten desselben.

In sämmtlichen Figuren sind gleiche Buchstaben zur Bezeichnung gleicher Theile

gewählt.

a ist das Gestell; b sind

drei glatte Cylinder; c zwei Cylinder, welche

schraubenförmig mit Draht umwickelt sind; d Lager für

die Cylinder; e Arme, welche von den mittleren Lagern

hervorragen; f Verbindungsstangen; g eine excentrische Spindel; h eine Kurbel zum Adjustiren der Cylinder; i

Getriebe, um die Cylinder in Bewegung zu setzen; k

hölzerne mit Haarbürsten besetzte Ausfüllstücke; m eine

Schieberplatte nebst Schraube, um die Zuführung zu reguliren.

Alle fünf Cylinder haben gleichen Durchmesser, sind in gleichen Abständen parallel zu

einander angeordnet, und die Räume zwischen ihnen, welche im vorliegenden Falle die

Oeffnungen zum Sieben des Getreides bilden, lassen sich nach der Größe der Körner

adjustiren. Diese Adjustirung wird durch die den Lagern d, Fig.

13, ertheilte Gestalt und Beweguug bewerkstelligt. Die Seiten der

letzteren sind einander parallel, und ihre Enden sind Theile eines Kreises, dessen

Durchmesser der Höhe der Querrinne gleich ist, welche in dem Ende des Gestells zur

Aufnahme der genannten Lager angebracht ist.

Das mittlere Lager hat an der inneren Seite einen Hals, der breiter als das Lager

ist, und genau in ein an dem Ende des Gestells befindliches Loch paßt, so daß dieses

Lager sich dreht ohne den mittleren Cylinder zu bewegen. Die Spindel g hat einen excentrischen Bolzen an ihrem Ende, welcher

durch die Stange f mit dem an dem mittleren Lager

befindlichen Arm e verbunden ist, so daß, wenn man die

Handhabe h durch einen Bogen von 180° bewegt, der

Arm e und mit ihm alle Lager in die Fig. 14 dargestellte Lage

gebracht werden. Wenn sich alle Theile in der Fig. 13 dargestellten

Lage befinden, so sind die Cylinder genug geschlossen, um Getreide von der feinsten

Sorte zu sieben; in der Fig. 14 dargestellten

Lage aber sind die Cylinder gleichförmig offen und weit genug aus einander, um

Getreide von der gröbsten Sorte zu sieben.

Das Oeffnen und Schließen der Cylinder verlangt, daß die Lager durch irgend eine

elastische Kraft gegen einander gepreßt werden, und dieses wird durch die Theile l und die hinter ihnen befindlichen Spiralfedern

bewerkstelligt. Fig. 12 ist ein Querschnitt des Gestells und der Cylinder. Die Holzstücke

k haben den Zweck den Raum auszufüllen; sie

enthalten eine Reihe Borsten, und bilden somit eine Art Liederung gegen die äußeren

Cylinder, so daß in dieser Richtung kein Korn entweichen kann. Die fünf Cylinder

werden mittelst Rädereingriffs alle nach der nämlichen Richtung und mit gleicher

Geschwindigkeit umgetrieben.

Fig. 15 stellt

eine andere Siebvorrichtung in der Frontansicht, Fig. 16 in der

Seitenansicht dar. A ist eine mit runden Löchern

durchbohrte Stahlplatte; B ist eine Platte von gleichem

Material, die mit länglichen Löchern oder Schlitzen versehen ist, welche weit genug

sind um die Samenkörner und ähnliche fremdartige Stoffe durchzulassen, die

Weizenkörner jedoch zurückhalten. Fig. 17 zeigt die beiden

Arten der Durchlöcherung der Platten. Die letzteren sind an ein Gestell C in einem Abstande von vier Zollen parallel zu einander

befestigt. Das Gestell hängt an zwei Querstäben und vier leichten Gelenken D; an die Enden dieser Querstäbe sind zwei leichte

Verbindungsstangen befestigt, welche dem Gestell eine hin- und hergehende

Bewegung von ungefähr 400 Schlägen in einer Minute ertheilen. Das an dem oberen Ende

aufgegebene Getreide fällt vermöge seiner Schwere herab und wird während des Falles

mit beträchtlicher Kraft von einer durchlöcherten Platte zur andern geschleudert, so

daß, während die vollen und guten Körner zwischen den Platten herabfallen, der

Ausschuß durch die Platten geht und besonders gesammelt werden kann.

Ich komme nun zur Beschreibung meiner andern Methode, größere und kleinere

fremdartige Stoffe gleichzeitig von dem Getreide zu trennen. Der betreffende Apparat

ist Fig. 18

im Frontaufriß und Fig. 19 im Querschnitt dargestellt. An einer Spindel A, welche unter einer Neigung von ungefähr 1 Zoll auf 1

Fuß gegen die Horizontalebene geneigt ist, sind drei Reihen dünner Arme B angeordnet, die den hohlen Cylinder C tragen; die Verlängerungen der nämlichen Arme tragen

noch einen andern hohlen Cylinder D. Diese beiden

Cylinder bestehen aus dünnen Stahlplatten, welche auf die Fig. 20 dargestellte

Weise durchlöchert sind. Der innere Cylinder ragt an dem unteren Enden ungefähr

4½ Zoll über den äußeren hervor. An ihrem oberen Ende sind die Cylinder durch

das Endstück E geschlossen, in dessen Mitte ein Loch von

vier Zoll Durchmesser zur Einführung des Getreides gelassen ist. Die Maschine macht

ungefähr 30 Umdrehungen in einer Minute. Das Korn tritt aus dem Rumpf durch das Loch

F zuerst in den inneren Cylinder und wird in Folge

der Rotation an der aufsteigenden Seite desselben, wie Fig. 19 zeigt, um einen

Winkel von 45 bis 50 Graden gehoben. Die Löcher des inneren Cylinders gestatten dem

Korn den Durchgang in den Raum zwischen beiden Cylindern, halten jedoch alle

größeren Substanzen als das Korn zurück, und diese gelangen in Folge der geneigten

Lage und Rotation der Cylinder bei G aus der Maschine.

Der äußere Cylinder ist in ähnlicher Weise durchlöchert, doch sind die Löcher

feiner, so daß alle Substanzen welche kleiner als das Korn sind, durch sie in den

Rumpf H fallen können, während das zwischen beiden

Cylindern sich hinabbewegende Getreide bei I aus der

Maschine tritt, um dem nunmehr zu beschreibenden Reinigungsapparate übergeben zu

werden.

Fig. 21 stellt

zwei gußeiserne hohle Cylinder dar. Der äußere A ist an

das Maschinengestell B befestigt, an seiner inneren

Seite parallel zur Achse cannelirt oder gefurcht und durch die Endplatte C geschlossen. Der innere Cylinder D ist hohl, durch Endplatten geschlossen und mit

Cannelirungen versehen, welche mit 1½ auf 20 gegen die Achse geneigt sind.

Dieser Cylinder rotirt innerhalb des äußeren und concentrisch mit ihm mit einer

Geschwindigkeit von ungefähr 700 Umdrehungen in der Minute. Das Korn tritt bei F in den Apparat, wird in Folge der Centrifugalkraft

zwischen den Cylindern herum und durch die Neigung der Cannelirungen

vorwärtsgetrieben, bis es bei E aus der Maschine

gelangt.

Die Figuren 22

und 23

stellen eine Reinigungsmaschine, in welcher die beschriebenen Verbesserungen

vereinigt sind, in zwei Ansichten dar. Die Maschine wird durch einen über die Rolle A am Ende der horizontalen Hauptachse geschlagenen

Riemen in Bewegung gesetzt. B sind die gußeisernen

gefurchten Reinigungscylinder. Eine an der Hauptachse befindliche Rolle C setzt eine andere Rolle D

und diese den cylindrischen Separator E in Bewegung.

Eine andere an der Hauptachse befindliche Rolle G theilt

die Bewegung der Rolle und Achse H mit, welche

vermittelst zweier Kurbeln und zweier Verbindungsstangen I den Separator J in schüttelnde Bewegung

setzt.

An der Hauptachse befindet sich ferner der Ventilator K.

Das zu reinigende Getreide tritt bei L in die Maschine

und fällt direct auf die Cylinder, welche gerade weit genug auseinander gestellt

sind, um den Durchgang des Getreides zu gestatten. Die Cylinder bewegen sich mit

einer Geschwindigkeit von ungefähr 200 Umdrehungen in der Minute alle nach gleicher

Richtung, und führen das Getreide frei zwischen sich fort; der Spiraldraht treibt

zugleich alles, was größer als das Korn ist, die geneigte Ebene hinab und durch die

an den Enden der Cylinder befindlichen weiten Räume, wo diese Substanzen durch die

Ausgänge M abgeleitet werden. Der andere Ausgang N führt die besonders großen Getreidekörner zwischen

eine kleine Abtheilung an den Enden der Cylinder. Die Zuführung wird mit Hülfe der

Plattenschraube und Kurbel O regulirt. Das gesiebte

Getreide gleitet die geneigte Ebene P hinab und gelangt

durch die Oeffnung Q in den Reinigungsapparat B, den es an dem andern Ende bei S verläßt, um sofort seinen Weg durch den Separator J zu nehmen; bei U kommt es dann gereinigt zum

Vorschein, während die kleinen Samenkörner und Unreinigkeiten durch die

durchlöcherten Platten gesiebt werden und bei V

davongehen. Der Ventilator K treibt durch den Separator

einen Luftstrom, der vollends allen Staub und die leichteren Substanzen durch einen

Canal aus dem Gebäude entfernt.

Will man den in Fig.

18 und 19 dargestellten doppelten Separator anbringen, so befestigt man diesen

an der Stelle des Apparates E und entfernt den

schüttelnden Separator. In diesem Falle liefert die Mündung S das gereinigte Getreide in einen einfachen Canal, durch welchen der

Ventilator einen Luftstrom treibt, der den Staub u. s. w. wegweht und somit den

Reinigungsproceß vervollständigt.

Fig. 24 stellt

ein Paar Mühlsteine mit meiner verbesserten Methode Luft zwischen die Oberflächen

der Steine zu treiben, im Durchschnitte dar. Fig. 25 ist ein Grundriß

des Läufers. Der Läufer ist mit einer Anzahl Löcher von ungefähr ⅝ Zoll

Durchmesser durchbohrt,

die mindestens acht Zoll von dem Rande des Läuferauges und drei Zoll von dem Rande

des Läufers entfernt sind. In der oberen Seite eines Gehäuses B, welches an der Rückseite des Läufers eine luftdichte Kammer bildet,

befinden sich zwei Oeffnungen, in welche eine Röhre C in

der Gestalt eines umgekehrten T paßt, deren verticaler

Theil mit dem Mühleisen concentrisch ist. An dieser Röhre befinden sich drei

Hervorragungen, welche, mit dem Läufer rotirend, dem Schuh die bekannte schüttelnde

Bewegung ertheilen. Die Röhre C ist bei E luftdicht mit einer Röhre verbunden, welche sich in

einer Stopfbüchse in dem Luftkasten F dreht. Dieser ist

an den Rumpf befestigt und steht durch die Röhre G mit

einem Gebläseapparat in Verbindung. Ein kurzes Rohr H

ist in das Läuferauge eingefügt, um dem Korn die gehörige Leitung zu geben. Während

nun die Mühlsteine in Thätigkeit sind, treibt das Gebläse einen Luftstrom durch die

Röhre C in die Kammer an der hinteren Seite des Läufers,

von wo sie durch die zahlreichen Löcher nach den reibenden Flächen der Steine

gelangt, sich daselbst vertheilt, somit einen Theil der durch das Mahlen erzeugten

Wärme absorbirt, und dadurch den Nutzeffect bedeutend erhöht.

Fig. 26 stellt

eine andere Anordnung für den nämlichen Zweck im Durchschnitte dar. Fig. 27 ist ein Grundriß

des Bodensteins; Fig. 28 ein Durchschnitt der Oeffnung, durch welche die Luft nach den

Oberflächen der Steine getrieben wird. A ist der

Bodenstein; B sind zehn längliche Büchsen, von ungefähr

9 Zoll Länge und ⅝ Quadratzoll im Querschnitt. Diese Büchsen sind parallel zu

den Mahlfurchen in die Fläche des Bodensteins eingesenkt, so daß ihre Enden

2½ Zoll von der Zarge entfernt sind. Diese Büchsen, welche ich Luftlippen

(air lips) nenne, haben längs einer ihrer Seiten

einen ungefähr eine Linie breiten parallelen Schlitz. Die punktirten Linien C bezeichnen Löcher welche durch den Bodenstein gebohrt

sind, und eine Communication zwischen den Luftlippen und der ringförmigen Kammer D herstellen. Letztere ist an der unteren Seite des

Bodensteins luftdicht befestigt und communicirt durch die Röhre E mit dem Gebläseapparat. Während nun die Mühlsteine in

Thätigkeit sind, treibt das Gebläse einen Luftstrom in die Ringkammer D, von da durch die Löcher C

und durch die Luftlippen nach den mahlenden Flächen. Bei dieser Anordnung ist die

Lage der Luftlippen so beschaffen, daß die Luft rechtwinkelig zu den Mahlfurchen

austritt und das im Zermahlen begriffene Getreide gegen die geneigten Flächen der

Furchen treibt und in abgekühltem Zustande dahin liefert, wo die stärkste Zermalmung

stattfindet.

Fig. 29 ist

der Durchschnitt eines Paares Mühlsteine, welcher mein Verfahren zeigt, einen Strom

kalten Wassers unter den Bodenstein zu leiten. A ist

eine wasserdicht mit dem Bodenstein verbundene gußeiserne Scheibe; B die Röhre welche kaltes Wasser aus einem Behälter oder

einer Pumpe herbeileitet; C die Röhre welche das durch

die Berührung mit dem Bodenstein erwärmte Wasser ableitet.

Tafeln