| Titel: | George Beattie's von Edinburgh patentirte Thürfeder |

| Fundstelle: | Band 119, Jahrgang 1851, Nr. XXXIV., S. 180 |

| Download: | XML |

XXXIV.

George Beattie's von Edinburgh patentirte Thürfeder

Aus dem Civil Engineer and Architect's Journal,

Septbr. 1850, S. 296.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

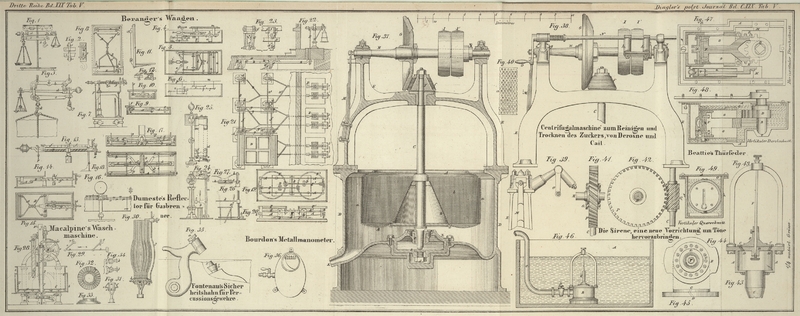

Beattie's Thürfeder.

Bei allen Stahlfedern findet der Fehler einer ungleichförmigen Federspannung beim

Oeffnen der Thür statt, so daß, je weiter die Thür geöffnet wird, um so mehr Kraft

nothwendig wird, was für die eintretenden Personen unangenehm ist, und woraus, wenn

man die Thür sich selbst überläßt, ein heftiges Zuschlagen derselben erfolgt,

wodurch in der Thür angebrachte Glasfenster häufig zertrümmert werden. Bei der

verbesserten Thürangel sind diese Fehler vermieden, und es ist an derselben

keinerlei Leder angebracht, da die bewegende Kraft zum Schließen der Thür von dem

Drucke der Atmosphäre hergenommen ist, welcher bekanntlich fünfzehn Pfund auf den

Quadratzoll beträgt. Die Luft wirkt bei der neuen Vorrichtung auf die eine Fläche

eines Kolbens, hinter welchem sich ein Vacuum befindet; ungefähr zwei Pfund dieses

Luftdruckes gehen per Quadratzoll durch die Reibung des zum Schließen der Thür

angewandten Mechanismus verloren. Der Druck der Luft wirkt einfach wie ein

Gegengewicht auf den Kolben, und der Widerstand bleibt beständig ganz der nämliche,

man mag die Thür öffnen so weit man will. Beim Zufallen der Thür wird die

regelmäßige Bewegung und die Vermeidung eines zu starken Schlages durch einen

Oelstrahl erreicht, welcher aus einem Cylinder durch eine kleine Oeffnung austritt,

die nach der Geschwindigkeit mit welcher sich die Thür bewegen soll regulirt werden

kann. Da die Flüssigkeiten fast ganz unelastisch sind, so wird das Oel nur in einer

gewissen Zeit ausströmen können, welche von der Größe der Austrittsöffnung, von der

Menge des Oeles und von der Kraft abhängig ist, welche die Luft auf den Kolben

ausübt.

Am ganzen Apparate ist nichts angewandt, was leicht zerbricht oder in Unordnuug

gerathen kann. Derselbe besteht aus einer eisernen Büchse mit Deckel A, Fig. 47 bis 49, welche in

den Boden eingelassen wird und eine verticale Achse B

enthält, die unten in einem Spurtopfe C ruht und am

oberen vorstehenden Ende mit dem unteren Thürbande P,

auf welchem die Thür aufruht, versehen ist. Innerhalb der Büchse befindet sich ein

horizontales Rad D, welches nur zum Theil verzahnt ist,

auf der Achse. Auf beiden Seiten des Rades liegt eine Zahnstange E, die mit einem Kolben F

zusammenhängt, der durch einen Lederstulp H dicht in den

Cylinder G paßt. An der unteren Seite des Cylinders ist

ein sich auswärts öffnendes Ventil K angebracht, und am

Boden des Cylinders ein zweites Ventil L, das mit einer

luftleeren Kammer in Verbindung steht. Die beiden Zahnstangen haben Führungen M, durch welche der Kolben seine richtige Lage erhält.

Die Zähne des Rades sind so gestellt, daß sie entweder in die eine oder in die

andere Zahnstange eingreifen, je nachdem die Thür in der einen oder anderen Richtung

geöffnet wird, wobei der Kolben jedesmal aus dem Cylinder herausgezogen wird, und

hinter sich ein Vacuum zurückließ, welches so lange einen gleichmäßigen Widerstand

darbietet, bis man die Thür sich selbst überlaßt. In diesem Falle wird der Druck der

Luft auf die eine Seite des Kolbens veranlassen, daß sich die Thür schließt und ihre

alte Lage wieder einnimmt.

Der Zweck des sich nach außen öffnenden Ventils K ist

der, daß wenn durch Undichtheit des Kolbens Luft in den Cylinder kommen sollte,

dieselbe beim Schließen der Thür entweichen kann. Die luftleere Kammer und das mit

derselben in Verbindung stehende Ventil L sind dafür da,

daß die kleine Oelmenge, welche sich durch den Kolben durchdrängt und durch die

Klappe K nicht vollständig entweichen kann, einen Ausweg

hat, so daß der Kolben bis dicht zum Cylinderboden eintreten kann, wodurch die Zähne

des Rades und der Zahnstangen die gehörige Lage gegen einander erhalten, bei welcher

die Thür geschlossen bleibt.

Der Regulator mäßigt die Geschwindigkeit der Thür beim Zufallen. Er besteht aus einem

kleinen Cylinder Q mit einem Kolben T, welcher durch eine Hanfpackung dicht schließt. In dem

Kolben T befindet sich ein conisches Ventil V, welches sich einwärts öffnet, damit sich der Cylinder

mit Oel füllen kann, wenn die Thür geöffnet wird. Das Ventil fällt zu, wenn sich die

Thür zu schießen beginnt. Am Ende des Cylinders Q ist

ein zweites Ventil oder vielmehr ein Hahn, durch welchen der Austritt des Oeles, das

beim Oeffnen der Thür den Cylinder angefüllt hat, regulirt wird.

Nach der Größe dieser Austrittsöffnung Z in dem Hahn

richtet sich die Zeit, welche zum Austreiben des Oeles nothwendig ist, und deßhalb

die Geschwindigkeit mit welcher sich die Thür schließt, wodurch erreicht wird, daß

die Geschwindigkeit der Thür nicht zu sehr zunehmen kann, folglich das zu heftige

Zuschlagen derselben vermieden wird.

Das Gehäuse oder die Büchse H muß bis zur punktirten

Linie O mit Oel gefüllt werden, so daß die Luft keinen

Zutritt zum Kolben hat, und das Ganze beständig geschmiert erhalten wird.

Die beschriebene Vorrichtung zum Schließen der Thüren ist in mehreren öffentlichen

Anstalten zu Edinburgh mit Erfolg eingeführt worden.

Tafeln