| Titel: | Ueber die Sirene, eine neue Vorrichtung um einen Ton hervorzubringen; von Prof. Donaldson in Edinburgh. |

| Fundstelle: | Band 119, Jahrgang 1851, Nr. XXXIX., S. 193 |

| Download: | XML |

XXXIX.

Ueber die Sirene, eine neue Vorrichtung um einen

Ton hervorzubringen; von Prof. Donaldson in Edinburgh.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Octbr. 1850, S.

149.

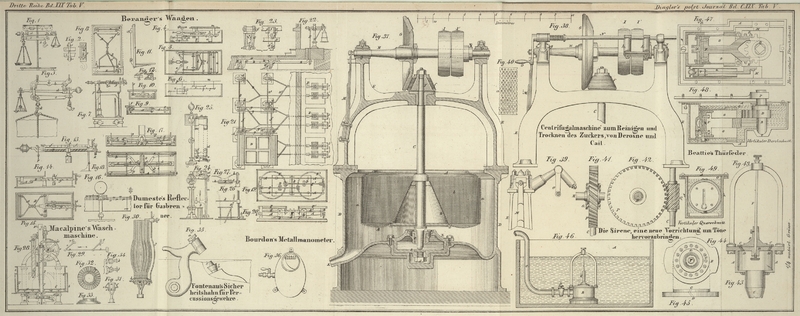

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Donaldson, über die Sirene.

In Bezug auf vibrirende Bewegung von Flüssigkeiten war längst bekannt, daß wenn feste

Körper unter Wasser aneinander gestoßen werden, die Flüssigkeit überall da in in

Bewegung gesetzt wird, wo sie die vibrirenden festen Körper berührt, und daß sie dabei eine

wellenförmige Bewegung annimmt, welche einen Ton hervorbringt, der je nach der

Stärke des Zusammenstoßes in geringerer oder größerer Entfernung gehört wird. Es ist

ferner bekannt, daß (durch einen directen Stoß) die regelmäßigen Vibrationen von

Scheiben oder Längenschwingungen von Tangen das Wasser, Quecksilber oder andere

Flüssigkeiten in wellenförmige vibrirende Bewegung versetzen, und es wurde deßhalb

ziemlich allgemein angenommen, daß der Zusammenstoß fester Körper zum Hervorbringen

einer schwingenden oder vibrirenden Bewegung in Flüssigkeiten nothwendig ist. Baron

de la Tour fand jedoch, daß Töne unter Wasser ohne

den Zusammenstoß fester Körper dadurch hervorgebracht werden können, daß man das

Wasser in rasche schwingende Bewegung mittelst der sogenannten Sirene verfetzt. Die Einrichtung dieses Instrumentes und seine

Anwendungsweise wollen wir nun mittelst der Zeichnungen erläutern.

Fig. 43 ist

ein verticaler Durchschnitt einer zu Versuchen mit Luft

bestimmten Sirene. A ist ein cylindrisches

Gefäß von Messing, welches ungefähr 2 Zoll im Durchmesser und eine Höhe von einem

Zoll hat. Dieses Gefäß ist oben durch eine Deckelplatte B verschlossen, die ungefähr einen Viertelzoll dick, auf der oberen Fläche

vollkommen eben und hochpolirt ist. Im Boden dieses Gefäßes ist eine Oeffnung zur

Befestigung der Röhre C angebracht, durch welche die

Luft aus einem Blasebalg in die Sirene geleitet wird. Durch den Deckel B des Gefäßes sind Löcher D

schräg gebohrt, wie dieß aus dem Grundrisse der drehbaren Scheibe und des Deckels

Fig. 44

und der dazu gehörigen Seitenansicht Fig. 45 zu sehen ist.

Solche Löcher sind sechzehn im Kreise herum vertheilt und gleichweit von einander

entfernt. Sie sind alle gleich groß, und der Raum zwischen zweien derselben ist nur

wenig größer als die Löcher selbst, damit, wenn die sich drehende Scheibe E in Bewegung ist, die entsprechend in derselben

angebrachten Löcher G zeitweise vollkommen abgesperrt

sind, und keine Verbindung zwischen denselben und dem Gesäße A stattfindet.

Die Scheibe E hat oben eine lange Nabe, mittelst deren

sie auf der verticalen Achse F befestigt ist, die sich

zwischen zwei stellbaren Spitzen dreht, welche sich an zwei Schrauben befinden, von

denen die eine oben im Bügel, die andere im Deckel des Gefäßes A sich drehen läßt. Die Oeffnungen in der Scheibe sind

in jeder Beziehung den im Gefäße A angebrachten gleich,

nur sind die Schrägen einander entgegengesetzt, damit die aus dem Gefäße

aufwärtsgehenden Strahlen im Stande sind, die Scheibe in Rotation zu versetzen. (Strenge genommen

sollte in Fig.

43 keine Schräge der Oeffnungen angegeben seyn, da dieselben nur mit dem

Umfange der Scheibe und nicht mit den Radien einen spitzen Winkel bilden; die Löcher

wurden in Fig.

43 nur schräge gezeichnet, um die Sache deutlicher zu machen.) Die beiden

einander gegenüberliegenden Flächen der Scheibe und des Gefäßdeckels sind stark

polirt und so gegen einander gestellt, daß sie keine merkliche Reibung verursachen,

und doch dicht genug aneinander anliegen, um den Austritt der Luft zwischen

denselben zu verhüten. Die Erfüllung dieser Bedingungen bietet in der Ausführung

große Schwierigkeit dar, und die Schönheit und Genauigkeit der Flächen, wie sie von

französischen Mechanikern dargestellt werden, ist in der That bemerkenswerth.

Es ist leicht einzusehen, daß wenn die Luft in das Gefäß A hineingetrieben wird, die aus den Löchern D

austretenden Strahlen gegen die schiefen Flächen der entsprechenden Löcher in der

Scheibe E treffen und letztere um so schneller rotiren

machen, je größer der Luftdruck ist.

Nehmen wir nun an, daß nur eine einzige Oeffnung in dem Gefäße und in der Scheibe

angebracht sey, so wird die Luft, während sie durch die über einander stehenden

Oeffnungen geht, der Scheibe einen Impuls ertheilen, während der ganzen Umdrehung

aber wird keine Luft mehr aus dem Gefäße entweichen können, bis wieder die Oeffnung

in der Scheibe über der Oeffnung im Gefäße steht, worauf der Wind aufs neue wie

vorher entweichen und die Scheibe in einer regelmäßigen rotirenden Bewegung erhalten

muß. Bei jeder Umdrehung muß folglich die äußere Luft einmal von dem austretenden

Winde einen Stoß oder eine Pulsation erhalten. Sind diese Pulsationen vollkommen

regelmäßig, und folgen sie so rasch aufeinander, daß zweiunddreißig auf eine Secunde

kommen, so wird man einen musikalischen Ton bekommen, welcher, wenn er auch sehr

tief ist, von den meisten Personen noch gehört wird. Werden die Pulsationen rascher,

so wird auch der Ton höher, und je mehr Oeffnungen in der Scheibe und dem Gefäße

angebracht sind, desto rascher werden die Pulsationen bei derselben Anzahl von

Umdrehungen welche die Scheibe macht.

Diese Beschreibung wird hinreichen, damit man sich eine richtige Vorstellung von der

Luftsirene machen kann, und es bleibt uns nur noch übrig, die Anwendung der Sirene unter Wasser zu erklären. A, Fig.

46, ist eine große quadratische Cisterne, deren Seitenwände aus starkem

ebenen Glas bestehen, während der Boden von Mahagonyholz gemacht ist und sich in

einem sehr starken Rahmen befindet. Die Sirene B ist wie

die vorher beschriebene, und auf dem Boden der Cifterne befestigt, nachdem ein Stück

Kautschuk zwischen dieselbe und den Boden gelegt wurde, um die Schwingungen des

Instrumentes nicht dem Boden mitzutheilen. Das nöthige Wasser wird durch die

Gutta-percha-Röhre C aus einem ungefähr 30

Fuß höher liegenden Behälter hergeleitet. Die Bestandtheile des Instrumentes sind

genau so wie für die Luftstrene, nur wird das Wasser in das Gefäß B durch eine Seitenröhre eingeführt, welche mit einem

Hahn D versehen ist. Die Oeffnungen in der Scheibe und

in dem Gefäß sind etwas größer und dagegen ihrer wenigere. Dreht man den Hahnen D, so fällt das Wasser in das cylindrische Gefäß und

strömt durch die Oeffnungen E oben im Gefäße und der

Scheibe aus, wodurch letztere in eine rasche rotirende Bewegung versetzt wird. Es

muß indeß bemerkt werden, daß das Wasser, welches aus der rotirenden Scheibe

ausströmt, so lange die Lust trifft und in vibrirende Bewegung versetzt, bis die

Cisterne gefüllt ist und die Sirene vollständig unter Wasser steht, und daß, wenn

auch ein Wasserstrahl durch die rotirende Scheibe unterbrochen wird, es doch die

äußere Luft ist, welche die Stöße oder Pulsationen erhält. Wenn jedoch das Wasser

die Sirene vollständig bedeckt, so daß es einen Zoll hoch oder höher über der

Scheibe steht, dann ist es das Wasser in der Cisterne, welchem die Stöße oder

Pulsationen mitgetheilt werden. Der Druck des aus dem höher liegenden Behälter

kommenden Wassers veranlaßt die Scheibe sich auch unter Wasser zu drehen, und die

kleinen Wasserstrahlen, welche durch die Oeffnungen im Gefäße ausströmen, werden

durch die Bewegung der Scheibe abgeschnitten, bis die Löcher in der letzteren auf

die Löcher des Gefäßes treffen, wo dann das Wasser aufs neue ausströmt und wieder

abgeschnitten wird, welcher Wechsel ganz regelmäßig vor sich geht. Die kleinen Stöße

oder Pulsationen welche so im Wasser erzeugt werden, bringen musikalische Töne von besonderer Reinheit hervor, welche sogar reiner und

allmählich stärker werden, je mehr Wasser in die Cisterne fließt. Auch ist es

merkwürdig, daß die tiefsten Töne, welche so unter Wasser hervorgebracht werden,

viel leichter wahrzunehmen, d. h. als musikalische Töne zu erkennen sind, als Töne

welche durch eine ähnliche Anzahl von Schwingungen in der Atmosphäre erzeugt

werden.

Tafeln