| Titel: | Maschinen zum Behauen und Bohren von Felsen oder Steinen, sowie zum Einrammen von Pfählen, welche sich William Newton, Civilingenieur in London, einer Mittheilung zufolge am 6. Novbr. 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 119, Jahrgang 1851, Nr. XLIX., S. 246 |

| Download: | XML |

XLIX.

Maschinen zum Behauen

und Bohren von Felsen oder Steinen, sowie zum Einrammen von Pfählen, welche sich

William Newton,

Civilingenieur in London, einer

Mittheilung zufolge am 6. Novbr. 1849

patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Nov. 1850, S.

243.

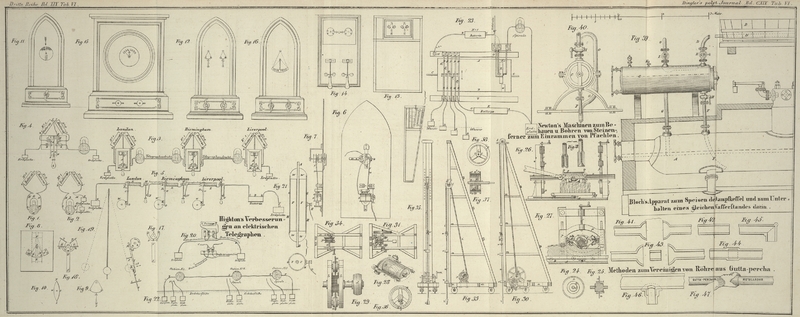

Mit Abbildungen auf Tab.

VI

Newton's Maschinen zum Behauen und Bohren von Felsen oder

Steinen.

Die Maschine, welche die erste Abtheilung der vorliegenden Verbesserungen bildet, ist

Fig. 24,

25, 26, 27, 28 und 29

dargestellt. Das Princip dieses Theils der Erfindung besteht in der Bearbeitung des

Gesteins mit Hülfe rotirender stählerner Scheiben oder Ringe a, Fig.

24 und 25. Jedes dieser Schneidinstrumente befindet sich an einer Achse c und wird zwischen einer Schulter und einer

Schraubenmutter b festgehalten. Der Ring oder die Ringe

sind je nach der Beschaffenheit des zu bearbeitenden Materials entweder mit glatten

oder mit sägenförmigen Schneiden versehen. Die Instrumente sind in einem Gestell

gelagert, welches über

die Steine, deren Oberfläche bearbeitet werden soll, hinwegbewegt wird.

Fig. 26 stellt

die Maschine mit dem Schneidinstrumente in arbeitsfähigem Zustande im senkrechten

Längendurchschnitte, und Fig. 27 im senkrechten

Querdurchschnitte dar. Fig. 28 ist eine

perspectivische Ansicht des Messergestells, woraus die Art der Lagerung der Messer

zu entnehmen ist.

Zur Aufstellung dieser Maschine ist eine eigene Fundation A nöthig, auf welche eine Eisenbahn B von

geeigneter Breite und Länge gelegt wird. Auf diese Eisenbahn wird ein Wagen C gestellt, welcher den zu bearbeitenden Stein aufnimmt.

An der unteren Seite des Wagengestells befindet sich eine Verzahnung d, in welche ein Getriebe e

greift, dessen Achse mit dem Hauptmotor in Verbindung steht. Dieses Getriebe

ertheilt dem Wagen eine langsame Bewegung längs der Eisenbahn, welche den Stein der

Einwirkung der Messer aussetzt. Die Messer a, a sind, wie erwähnt, kreisrunde, scharfe oder

sägenförmige Stahlscheiben, die an einer in geeigneten Lagern sich drehenden Achse

befestigt sind. Es können im erforderlichen Falle mehrere solcher Messer, wie Fig. 27 zeigt,

an einer und derselben Achse befestigt und durch zwischengelegte Scheiben in dem

gehörigen Abstande von einander gehalten werden, wodurch die Arbeit um so schneller

von Statten geht. Die Achse der Schneidinstrumente endigt sich innerhalb ihrer Lager

in eine Schraube; zwei Muttern i, i dienen um die Messer und die zwischenliegenden Scheiben fest an einander

zu drücken. Die Achse ist in einem Fig. 28 in

perspectivischer Ansicht besonders dargestellten hohlen Halbcylinder g gelagert. Dieser Halbcylinder enthält an jedem Ende

einen Zapfen k, mit dessen Hülfe er in einem doppelten

Querstück m gelagert ist. In diesem Querstück können die

Messer unter jedem beliebigen Winkel gestellt werden, indem man den Halbcylinder um

seine Zapfen k dreht. Um den Halbcylinder g in jeder Lage festhalten zu können, befinden sich an

den Querstücken zu beiden Seiten die Bolzen n, n. Das eine Ende jedes Bolzens ist mit Schraubengängen

versehen, welche in die zu ihrer Aufnahme bestimmten Löcher geschraubt werden; die

andern Enden sind, wie Fig. 28 zeigt, viereckig

und mit einer Schulter versehen, welche gegen die äußere Seite des

gegenüberliegenden Querstücks drücken, das in Fig. 28 nur in punktirten

Umrissen dargestellt ist. Durch Ansetzen eines Schraubenschlüssels an den

viereckigen Enden n, n kann

man nun die Querstücke m, m

fest gegen die Enden des Halbcylinders g andrücken und

diesem so eine feste Lage geben. Die Querstücke laufen mittelst Frictionsrollen auf

den an dem beweglichen Rahmen p, p befestigten Leitschienen o, o. Dieser Rahmen kann mit den Leitschienen und dem

ganzen Schneidapparate durch Umdrehung der Schrauben r,

r zwischen geschlitzten Führungen auf und nieder

bewegt werden. Die hin- und hergehende Bewegung des Messergestells geschieht

mit Hülfe einer Lenkstange und Kurbel.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Nachdem der zu behauende Stein

mittelst Klampen auf dem Wagengestell befestigt worden ist, wird der Halbcylinder um

seine Zapfen k, k so

gedreht, daß die Messer, wie Fig. 27 zeigt, eine gegen

die Oberfläche des Steins geneigte Lage annehmen. Hierauf werden die Messer mit

ihrem Gestell auf den Leitschienen o, o rasch vor und zurück bewegt, während zugleich der

Wagen mit dem Steine langsam vorrückt. Sowie die vordere Kante des Steins sich den

Messern nähert, muß der verticale Rahmen p mit Hülfe der

Schrauben r, r so adjustirt

werden, daß die Messer den Stein gehörig in Angriff nehmen. Wegen ihrer geneigten

Stellung schneiden die Messer in verschiedenen Ebenen, und zwar schneidet immer

eines tiefer als das vorhergehende, wie aus Fig. 27 erhellt. Die

Wirkung der Messer erfolgt dadurch, daß sie unter einem Drucke über den Stein

hinweggerollt werden. Wenn der Stein ganz durch die Maschine gegangen ist, so wird

der Halbcylinder g umgewendet, wodurch die Messer die

erforderliche geneigte Lage in entgegengesetzter Richtung annehmen. Auch die

Bewegung des Getriebes e wird in die entgegengesetzte

verwandelt, und nun entweder die nämliche Fläche zum zweitenmale, oder eine andere

Seite des Steines oder ein neuer Stein in Arbeit genommen.

Fig. 29 stellt

eine andere Lagerungsmethode der Messer in der Seitenansicht dar. Eines oder mehrere

Messer a, a sind nämlich in

einem kreisrunden Gestell b gelagert und werden mit

diesem um die Achse c in Rotation gesetzt; d ist die an der Achse c

befestigte Treibrolle. Es erhellt übrigens aus der vorhergehenden Beschreibung, daß

der in Rede stehende Apparat mit Beibehaltung des Princips leicht so umgeändert

werden kann, daß die Steine auch mit krummen und verschieden gestalteten Flächen

behauen werden können.

Der zweite Theil der Erfindung bezieht sich auf Verbesserungen an Maschinen zum

Bohren von Felsen und Steinen, z. B. als Vorbereitung zum Sprengen. Mit den

erforderlichen Abänderungen ist diese Maschine auch zum Einrammen von Pfählen

anwendbar. Fig.

30 stellt die Maschine mit der inneren Einrichtung derjenigen Theile,

welche den Gegenstand der vorliegenden Verbesserungen bilden, in der Seitenansicht,

Fig. 31 im

Grundrisse dar. Fig. 33 zeigt eine Abänderung der Maschine mit der Anordnung der zum

Heben des Bohrgeschirrs dienlichen Theile im Verticaldurchschnitt, Fig. 34 im Grundriß und

Fig. 35

in der Frontansicht. Die übrigen Figuren sind in größerem Maaßstabe dargestellte

Ansichten verschiedener in den Figuren 33, 34 und 35

vorkommender Theile. Das gezimmerte Maschinengestell a,

a läuft auf Rollen, um den Transport der Maschine

nach dem Ort ihrer Bestimmung zu erleichtern. Der innere Mechanismus besteht aus

zwei Paar Frictionscylindern oder Trommeln b, b und c, c, welche, wenn die Arbeit beginnen soll, mit einander

in Berührung, und nach vollbrachter Arbeit außer Verbindung gebracht werden. Die

Achse h der Trommeln b, b ist in dem Gestell a, a gelagert, und das eine Ende derselben mit einer Kurbel

zum Betrieb aus freier Hand oder mittelst Dampfkraft versehen. Die Achse der

Trommeln c, c läuft in zwei

verticalen Stangen g, g

deren untere Enden mit dem kürzeren Ende des Tritthebels e verbunden sind. Wenn daher der Arbeiter mit seinem Fuße das andere Ende

des Tritthebels, dessen Drehungsachse sich in e*

befindet, niederdrückt, so werden dadurch die Trommeln c, c mit den Trommeln b, b in Berührung gebracht, und vermöge der

Reibung zugleich mit den letzteren in Rotation gesetzt. Die Trommeln c, c werden ferner durch den

Seitendruck der kleinen Rollen d, d gegen die Trommeln b, b hingeleitet. An der Achse der Trommeln c,

c befindet sich eine Walze f, auf welcher sich das über die Rolle k

laufende Seil i aufwickelt. Dieses Seil ist mit dem

einen Ende an die Trommel f, mit dem andern Ende an die

Hebezange x befestigt. Diese Zange, welche wie bei den

gewöhnlichen Rammmaschinen eingerichtet ist, halten die Bohrstange u an ihrem in einen Knopf w

ausgehenden Ende fest. Die Bohrstange wird durch Leitungen v, v, in denen sie gleitet, in senkrechter

Lage gehalten. Der schneidende oder bohrende Theil z der

Stange u ist eigenthümlich gestaltet. Fig. 32 stellt die

unteren Enden zweier Bohrstangen in perspectivischer Ansicht und größer gezeichnet

dar. Das Bohren eines Loches in einen Felsen oder Stein geschieht dadurch, daß die

Stange u mit Hülfe der Zange x bis zur erforderlichen Höhe gehoben und dann durch Oeffnen der

Zangenbacken plötzlich losgelassen wird, so daß sie auf den Felsen herabfällt. Ein

Arbeiter steht neben der Stange und gibt ihr, nachdem eine Reihe von Stößen erfolgt

ist, eine leichte Drehung, damit die Schneide den Stein an einer andern Stelle

angreife. Wenn das Gewicht der Stange u groß genug ist,

so bleiben die Trommeln b und c mit einander in Berührung und drehen sich, ohne daß der Arbeiter seinen

Fuß auf den Tritthebel e setzt; sobald aber die Stange

von der Zange x ausgelöst wird, fällt die Trommel c vermöge ihrer eigenen Schwere herab, und hört auf sich

zu drehen. Ist nun das Gewicht der Zange x groß genug,

um die Reibung und das Gewicht der Achsen und Räder c,

f, g zu überwinden, so

sinkt die Zange herab, indem sie das Seil i nach sich

zieht, und schnappt wieder in den Knopf w der Stange u ein. Durch Niederdrücken des Hebels e wird sodann die Stange u

zum zweitenmal in die Höhe gehoben und auf diese Weise die Operation fortwährend

wiederholt. Es ist klar, daß der nämliche Mechanismus, mit geringen Abänderungen,

zum Heben und Niederlassen des Rammklotzes bei Rammmaschinen angewendet werden

kann.

Die Figuren

33, 34

und 35

stellen eine andere Methode, das Bohrgestänge zu heben und fallen zu lassen, in

verschiedenen Ansichten dar. An eine in dem Gestell a,

a gelagerte Welle, welche mit Hülfe einer Kurbel in

Umdrehung gesetzt werden kann, ist ein cylindrisches Rad n befestigt. Dieses Rad, welches Fig. 36, 37 und 38 in größerem Maaßstabe

abgebildet ist, besitzt auf der einen Seite eine hohe Flansche y, und auf der andern Seite einen niedrigeren Rand. Quer

über den Umfang des Cylinders n ist ein keilförmiges

Stück s gegossen und der hohe Theil desselben mit der

Flansche y verbunden. Eine verschiebbare Rolle l ist mit ihrem Lager m

durch Bolzen mit dem Gerüste a verbunden. Die Bolzen

treten durch Löcher, welche, wie die Figuren 33 und 35 zeigen, in

geeigneten Abständen von oben bis unten in die senkrechten Führungen des Gerüstes

gebohrt sind. Wenn die Welle o mit dem Rade n in Umdrehung gesetzt wird, so kommt das Seil jedesmal

nach einer Umdrehung mit dem Keil s in Berührung und

gleitet, anstatt sich auf dem Cylinder weiter aufzuwickeln, von demselben ab, so daß

das ganze während einer Umdrehung auf den Cylinder gewickelte Seilstück plötzlich

abgestreift wird. In Folge dieses plötzlichen Schlaffwerdens des Seiles fällt der

Bohrer durch sein eigenes Gewicht auf das Gestein. Die Bohrstange u, welche in Führungen v,

v läuft, bleibt in diesem Fall mittelst eines Ringes

w an das Seil i

befestigt. Ist in Folge der wiederholten Stöße das Bohrloch so tief geworden, daß

das Seil i nicht mehr lang genug ist, um ein weiteres

Herabsinken der Stange zu gestatten, so steigt der Arbeiter mittelst einer Leiter an

der Maschine hinauf, und befestigt die Rolle l an der

zunächst tieferen Stelle des Gerüstes.

Eine andere Methode das Seil zu verlängern oder zu verkürzen, ist Fig. 34 im Grundriß, und

Fig. 36,

37 und

38 in

abgesonderten Ansichten dargestellt. p ist ein Rad oder

Cylinder mit einer hohen Flansche an der einen Seite, welches neben dem festen Rade n lose auf der Achse o sich dreht. An der Nabe

des Rades p sind vier oder mehrere Vertiefungen r, Fig. 38, angebracht, in

welche ein kleiner Handhebel q, Fig. 37 greift, dessen

Drehungsachse sich an dem festen Rade n befindet.

Angenommen nun, das Seil solle nachgelassen werden, um das Gestänge in das Bohrloch

hinabzulassen, so zieht man den Hebel q aus dem Einschnitt r, dreht das Rad p um seine Achse o, bis eine hinreichende Seillänge abgewickelt ist, und

bringt dann den Hebel wieder in einen der Einschnitte. Es ist zu bemerken, daß das

Seil von dem Rad n durch ein in der Flansche y angebrachtes Loch t nach

dem Rade p geht, auf welchem es zu beliebiger Länge

aufgewickelt werden kann.

Tafeln