| Titel: | Das neue Schlachthaus in Augsburg. |

| Fundstelle: | Band 120, Jahrgang 1851, Nr. XXXVIII., S. 183 |

| Download: | XML |

XXXVIII.

Das neue Schlachthaus in Augsburg.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Das neue Schlachthaus in Augsburg.

Für die schon in den Jahren 1609 und 1634 erbaute sehr geräumige und zweckmäßige

Augsburger Fleischverkaufshalle mit 126 Bänken, fehlte es an einem den

salubritäts- und sanitätspolizeilichen Anforderungen der Jetztzeit

entsprechenden Schlachthause.

Im Jahre 1850 ließ der Stadtmagistrat nach Erwerbung eines geeigneten Bauplatzes in

die unmittelbare Nähe der Fleischhalle an einem wasserreichen Lechcanale, mit einem

Aufwande von fast 20,000 fl. nach dem Plane und unter der Leitung des städtischen

Bauraths Hrn. F. J. Kollmann ein allen praktischen

Anforderungen entsprechendes Schlachthaus erbauen und analog den

sanitätspolizeilichen Vorschriften für die Gemeindeschlachthäuser in FrankreichMitgetheilt im polytechn. Journal Bd. CXVI S. 80. einrichten;

dasselbe wurde am 30. Decbr. v. J. miethweise der Metzgerinnung, welche jährlich bei

5000 Rinder und 20,000 Stück Jungvieh schlachtet, zum Gebrauche übergeben.

Dieser Schlachthausneubau steht von allen vier Seiten frei, stößt auf westlicher

Seite an die öffentliche Straße, auf nördlicher und südlicher Seite an geräumige

Privathöfe und mit der östlichen Seite an den mittlern Lechcanal. Die Länge beträgt

100 Fuß (bayer. Maaß) und die Breite 50 Fuß. Der Oberbau vom Niveau der Straße bis

zum Dachgesimse mißt 30 Fuß Höhe. Die Mauerwerke sind 8–10 Fuß tief unter der

Bodenfläche und 2 Fuß im Grundwasser fundirt und angelegt, und bestehen theils aus

großen Tuffsteinquadern, theils aus guten Backsteinen.

Die Umfangswände sind 2½ Fuß stark, wornach für den inneren nutzbaren Raum des

Hauses volle 95 Fuß Länge und 45 Fuß Breite bleiben. Das ganze Bauwerk ist, mit

einigen zeitgemäßen Modificationen im deutschen Rundbogenstyl, als sogenannter

Rohbau ausgeführt; es hat drei Haupteingänge, wovon der mittlere eine Lichtweite von

8 Fuß und eine Höhe von 13¾ Fuß, die beiden Seitenthore jedes 6 Fuß Breite

und 12 Fuß in der Höhe hält.

Der 4184 Quadratfuß haltende Fußboden besteht aus vierzölligen 20 Quadratfuß großen

Sandsteinplatten der härtesten Gattung, aus den Steinbrüchen von Rettenberg im

Allgäu. Das Pflaster hat fünf Neigungen, vier nach der Quere und eine nach der Länge

vom Eingang gegen den Canal, d. h. von vorn nach rückwärts mit einem Gefäll von 10

Zoll; es ist mit zwei offenen muldenförmig profilirten steinernen Ablaufrinnen, je 8

Fuß von den Seitenwänden abstehend, versehen, welche das Blut und alle

Unreinigkeiten der Schlachtung aufnehmen, und vereinigt in den östlich

vorbeifließenden Lechcanal mittelst einer senkrechten in das Wasser eintauchenden

Röhre abführen.

Zwei gußeiserne gefällig geformte und verschlossene Wasserreservoirs, an den

Wandpfeilern zwischen den Eingangsthoren angebracht, werden stündlich mit 8 Eimer

Wasser gespeist und liefern den erwähnten Ablaufrinnen zum Fortschaffen des Blutes

und Unrathes und zum anderweitigen Schlachtgebrauche fortwährend das nöthige

Brunnenwasser.

Außer diesen zwei Wasserreserven und dem laufenden Röhrwasser, dient, zur Vorsorge

bei eintretenden Unterbrechungen im Röhrwasserzuflusse bei Brunnenablässen, ein im

Treppenhause errichteter hinlänglich tiefer Pumpbrunnen mit mechanischem Druckwerke,

noch zu Reinlichkeitszwecken. Das Wasser dieses Brunnens kann mittelst des

Druckwerkes in Gefäße, oder mittelst Schläuchen an jede beliebige Stelle des

Schlachtraumes gepumpt werden, was die Reinigung des Bodens und der senkrechten

Wände befördert und beschlcunigt.

Wegen Raumgewinnung für die Schlachtung ist für die Auszugmaschinen (Krahne) in einer

Höhe von 15 Fuß über dem Fußboden, auf 24 zierlichen freien Trägern und Tragbalken

an drei Seiten des innern Baues eine aus Holz construirte Gallerie mit Geländer

erbaut, zu welcher eine verborgene, den Beschäftigten leicht zugängliche Treppe

führt.

Die zwanzig Zugmaschinen, deren specielle Beschreibung unten folgt, sind in der

mechanischen Werkstätte des Hrn. Jos. Kirner in Augsburg

gefertigt und dienen insbesondere zum Aufziehen der großen Schlachtstücke und

einzelner Theile derselben.

Zum Anbinden des Schlachtviehes vor und während der Schlachtung, welche in der Regel

durch Knicken vorgenommen wird, ist im Steinpflaster eine geeignete Anzahl fester

eiserner Ringe angebracht. Für die Schlachtung von Kleinvieh sind vier Rechen

vorhanden, deren zwei links und rechts an den Umfangsmauern, und zwei frei über den

Abwässerrinnen längs denselben in gefällig geformten Eisenhängwerken schwebend,

hergestellt worden. Letztere sind theils an der Decke, theils an den Gallerieträgern

befestigt. Diese vier Schlachtrechen sind zusammen mit 373 eisernen Haken

versehen.

Zur Förderung der Reinlichkeit an den Wänden und zum Schutze derselben gegen die

Einwirkung der Nässe, sind die Backsteinmauern im Innern des Schlachtraumes am

Sockel ringsum mit 3 Fuß hohen 2½ Zoll dicken Solenhofer Steinplatten

verkleidet, und der 2½ Fuß hohe Zwischenraum über demselben bis an die

Schlachtrechen wurde mit starker rother Cementschichte und mit gleicher blutrother

Oelfarbe überzogen.

Der ganze innere zwei Stockwerke bildende Schlachtraum wird durch 21 große

Bogenfenster im obern und 13 kleinere dergleichen im untern Raume vollkommen mit

Tageslicht erhellt.

Auf zwei steinernen Treppen östlich gelangt man in ein kleines Souterrain und von da

auf eine 40 Fuß lange, 6 Fuß breite gedeckte Brücke, welche längs dem Gebäude über

dem Lechcanale zum Waschen und Mickern der Eingeweide zweckmäßig erbaut ist.

Gleichwie für die Haupt- und Gallerietreppe befindet sich im innern

Schlachthausraume unter der Gallerie ein geeigneter symmetrischer Einbau als

Requisitendepot.

Der Dachstuhl des Gebäudes ist 22 Fuß hoch und besteht aus Hängwerken mit 6

Bundgespärren, jedes mit zwei gekuppelten Hängsäulen und doppeltem Sprengwerke; dann

26 Lehrgespärren. Die Construction des Dachstuhls ist einfach und solid genug, um

außer seinem und dem Gewichte der Eindeckung, auch mehrfach die ganze Last von 20

Stück 15–18 Centner schwerer Rinder und 200 Stück Kälber zu tragen. Das

Hauptgebälk nebst den Hängsäulen, Streben und Spannriegeln besteht aus 10/12″

starken, das Gespärre und die Pfetten aus 8/8zölligem Fichtenholz.

Das Dach selbst ist mit ziegelplatten doppelt und dicht eingedeckt. Der Dachraum ist

für geeignete Benützung mit gehobelten und gefalzten 5/4zölligen Brettern belegt.

Die dahin führende Treppe wird durch eine mechanische Vorrichtung leicht bewegt und

schließt zugleich die Plafond-Oeffnung horizontal ab.

Zur innern Verzierung des Schlachtraumes ist alles Holzwerk mit lichtbrauner

Lasurfarbe bemalt, und Gallerie, Schürbalken, Durchzüge und Thore mit rothen Linien

auf passende Weise façettirt.

Als Akroterium der Vorderfaçade ist das plastische Standbild eines am alten

Schlachtgebäude angebracht gewesenen lebensgroßen Ochsen angewendet, und zur

Bekrönung des östlichen Giebels sind in gleicher Art die plastischen Standbilder von

zwei lebensgroßen Jungviehstücken, eines Widders und eines Kalbes, aufgestellt. Der

Steinverband wechselt mit gelblichen und rothen Ziegeln in horizontalen Bändern und

Bogenschnitten gefällig ab.

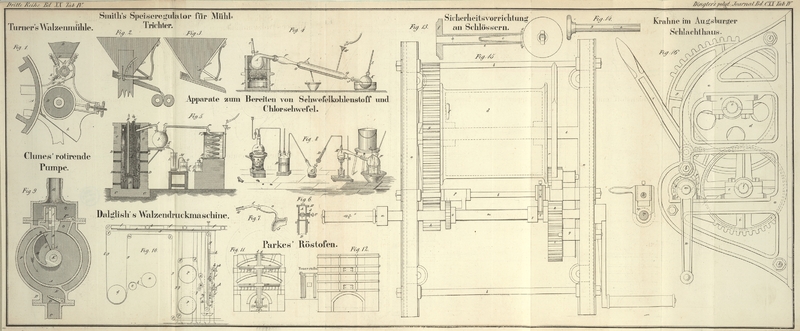

Beschreibung der im Augsburger Schlachthaus

aufgestellten Krahne.

Diese von Hrn. Otto Beylich construirten Krahne gehören

der Kategorie der unbeweglichen, an die Mauer befestigten an, sind ganz aus Eisen

hergestellt und mittelst zwei Paaren Stirnräder übersetzt. Für die Uebersetzung

ergibt sich aus nachstehenden Daten, nämlich: Länge der Kurbel = 14″, erstes

Räderpaar mit 11 und 44 Zähnen, zweites Räderpaar mit 11 und 55 Zähnen, Durchmesser

des Seilcylinders = 14″, das Verhältniß = 1 : 40.

Sonach erfordert die Last eines Rindes, im Mittel = 1000

Pfd. mit Hinzurechnung von 10 Proc. zur Ueberwindung der Reibungs- und

Seilsteifheits-Widerstände angenommen, 27,5 Pfd. Kraft, mittelst welcher bei einer Geschwindigkeit von 40 Umdrehungen jene

Last auf eine Höhe = 7′ 4″ gehoben wird.

Die Seile dieser Krahne sind von den Seilwalzen aus unter einem Winkel von circa 45° über an den Durchzügen der Decke

angebrachte Rollen

geführt, und hängen von da frei herab. Am Ende derselben befinden sich die mittelst

Haken waagrecht eingehängten Querhölzer, an welchen die Rinder auf allgemein

bekannte Weise befestigt werden.

Zu größerer Bequemlichkeit beim Herablassen der Lasten sind die Krahne mit

Bremsscheiben versehen, und haben daher auch Vorrichtungen zum seitlichen Ausrücken

der Treibachsen aus dem Eingriffe.

Fig. 15 und

16

veranschaulichen genau die Construction aller Einzelheiten.

a, a sind zwei Lagergestelle, welche durch drei Stangen

b, b, b miteinander verbunden und mittelst vier

Schraubenbolzen an der Mauer befestigt sind.

c, c, c sind Achsenlager.

d ist der hohlgegossene auf seiner Achse e aufgekeilte Seilcylinder, mit einem Haken f zur Aufnahme des Seilohres versehen.

g und h zeigen das zweite,

i und k das erste

Räderpaar. Das Rad g ist auf der Achse e, die Räder h und i sind auf l und das Rad k ist auf m mittelst Keilen

befestigt.

Die Achse m bildet die Triebachse und ist an beiden Enden

mit Kurbeln n, n versehen. Zur Verhütung rückgängiger

Bewegung ist auf dieser Achse auch das Sperrrädchen o

angebracht. Der einfallende Sperrkegel p dreht sich auf

der mittlern Verbindungsstange zwischen zwei Stellringen.

Die Bremsscheibe q befindet sich neben dem Rade i und ist mit diesem aus einem Stücke gegossen. r zeigt den Bremshebel, welcher auch seinen Stützpunkt

in der mittleren Verbindungsstange hat.

s ist ein Anpaß auf der Achse m, welcher mit der Nabe des Rädchens k die

Nuth t bildet, in welche der Schieber u eingelegt ist, wenn eine Last aufgezogen wird.

Soll aber beim Herablassen die Bremse benützt werden, so ist der Schieber u zu heben und die Achse m

von links nach rechts zu schieben, wodurch die Räder k

und i aus dem Eingriffe kommen und die Achse m isolirt wird. Der Schieber u legt sich jetzt links des Anpasses s ein,

und hält die Achse ausgerückt.

Tafeln