| Titel: | Verbesserungen an Dampfmaschinen, welche sich Robert Waddell, Ingenieur in Liverpool, am 11. Junius 1850 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 120, Jahrgang 1851, Nr. LXIX., S. 321 |

| Download: | XML |

LXIX.

Verbesserungen an Dampfmaschinen, welche sich

Robert Waddell,

Ingenieur in Liverpool, am 11.

Junius 1850 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, März 1851, S.

161.

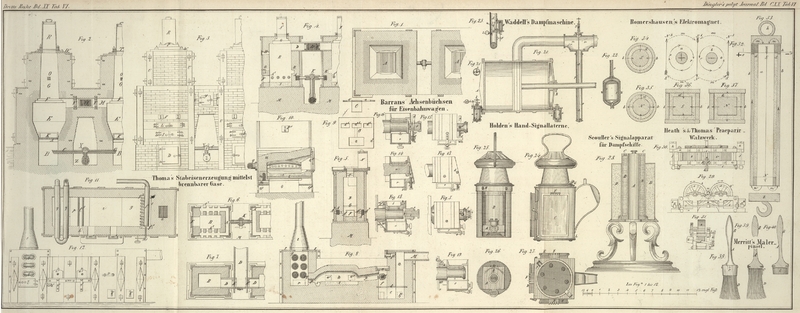

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Waddell's Verbesserungen an Dampfmaschinen.

Den Gegenstand dieses Patents bildet zunächst die Anbringung eines neuen Apparates an

dem Dampfcylinder oder den Dampfröhren, um das durch Condensation entstehende oder

das aus dem Kessel mechanisch fortgerissene Wasser zu entfernen. Dieser Zweck wird

durch ein Ventil erreicht, welches so angeordnet ist, daß es während des

gewöhnlichen Ganges der Maschine durch den Dampfdruck geschlossen, bei sich

anhäufendem Wasser jedoch durch das Gewicht des letzteren geöffnet wird, um dasselbe

entweichen zu lassen. Die Erfindung besteht ferner in einer Vorrichtung zur

Regulirung der Geschwindigkeit der Maschine.

Fig. 20 stellt

den Dampfcylinder und die Dampfröhre einer nach dem horizontalen System construirten

Dampfmaschine mit den Verbesserungen daran im Durchschnitte dar. An das Ende A des Dampfcylinders ist eine Kammer a, a befestigt, welche durch

einen Canal b, b mit ihm in

Verbindung steht. In der Kammer a, a befinden sich zwei Ventile c, c*, welche durch eine Stange d mit einander verbunden sind, und sich daher

gleichzeitig auf- oder abwärts bewegen. Das untere Ventil c* ist, wie der Grundriß Fig. 21 deutlicher zeigt,

mit Hervorragungen f, f

versehen, welche, indem sie an den Seiten des Cylinders a, a hingleiten, als Parallelführungen wirken;

das obere Ventil c ist cylindrisch, läuft jedoch lose

genug in dem Cylinder a, um etwas Dampf entweichen zu

lassen, wenn es von seinem Sitz gehoben ist. An den obern Theil der Stange d, d ist ein Deckel g befestigt, welcher das Eindringen von Staub oder

andern fremdartigen Stoffen durch die Oeffnung in die Kammer a und zugleich das zu tiefe Herabsinken der Ventile verhindert. Auf dem

Cylinder a befindet sich ein Hebel i, dessen eines Ende mit einem Gegenwichte j versehen ist, während das andere gabelförmige Ende die

Stange c umfaßt. Das Gegengewicht ist so adjustirt, daß

es die Ventile c, c* und die

unmittelbar damit verbundenen Theile balancirt. Wenn nun die Flächeninhalte dieser

Ventile gleich sind, so bleiben sie ungeachtet des auf sie wirkenden Dampfdruckes

mit ihren Sitzen in Berührung. Um jedoch diese Bedingung vollständig zu erfüllen,

gibt man dem äußeren Theil des unteren Ventils c* einen

etwas größeren Flächeninhalt als dem inneren Theil, wodurch dem atmosphärischen

Druck ein Vortheil eingeräumt wird, welcher die verlangte Wirkung hervorbringt; oder

man macht das Gegengewicht j etwas stärker als nöthig

ist, um die Ventile und ihr Zugehör zu äquilibriren.

Die Wirkungsweise des Apparates ist nun folgende. So lange die Maschine in geeigneter

Weise arbeitet, bleiben die Ventile c, c* auf ihren Sitzen; wenn sich aber in dem Cylinder in

Folge der Condensation oder des Ueberspritzens Wasser bildet, so fließt dieses durch

den Canal b in die Kammer a,

drückt, indem es sich in dieser anhäuft, das Ventil c*

von seinem Sitz herab, und öffnet dadurch dem Wasser einen Ausweg. Sobald das Wasser

entfernt ist, wird das Gleichgewicht wieder hergestellt und die Oeffnung

geschlossen. Beim Oeffnen des Ventils c* wird auch das

obere c von seinem Sitz gehoben, so daß ein wenig Dampf

entweicht, ohne daß dieses jedoch von wesentlichem Belang ist. Um das Festhängen der

Ventile zu verhüten, gibt man ihnen mit Hülfe der Handhabe k von Zeit zu Zeit eine Drehung.

Eine Abänderung dieser Vorrichtung ist an dem Ende B des

Dampfcylinders angebracht. Hier befindet sich innerhalb der Kammer a ein hohles Gefäß l, l, dessen unteres Ende mit einem Zapfen versehen ist,

der in einer Führung gleitet. Das Gefäß enthält ferner ein Ventil c*, welches in einen in dem Boden der Kammer a, a angebrachten Sitz

eingeschliffen ist. Auch der obere Theil des Gefäßes ist mit einem Ventil c versehen, dessen Flächeninhalt etwas größer ist als

derjenige der äußeren Fläche des Bodenventils c*,

wodurch den Ventilen das Bestreben ertheilt wird in ihren Sitzen zu bleiben. Das in

dem Dampfcylinder sich bildende Wasser fließt durch den Canal b in die Kammer a, a, hebt, indem es sich in dieser anhäuft, den Schwimmer l und öffnet das Ventil c*,

durch welches sofort das Wasser entweicht.

Fig. 20 stellt

die Verbesserung auch in Anwendung auf die Dampfröhre dar. Mit der letzteren ist

nämlich eine Kammer n, n

verbunden, welche oben

und unten die Röhren o, p

enthält. Diese sind mit den durch eine Stange d mit

einander verbundenen Ventilen c, c* versehen. Im vorliegenden Falle vertritt jedoch eine in dem Deckel g angeordnete Spiralfeder q,

q jenes Gegengewicht zur Aequilibrirung der Ventile.

Das längs der Dampfröhre fortgerissene Wasser fällt durch die Röhre p, p hinab und wirkt in der

beschriebenen Weise auf das Ventil c*; um das

Condensationswasser anhalten zu helfen, ist eine Schiene r quer über der Kammer n angeordnet. Fig. 22 ist

eine Abänderung des letzteren Apparates, bei welcher das Wasser durch die Röhre p in einen Behälter gelangt, worin es einen Schwimmer

l hebt, der das Ventil c* hebt, und auf diese Weise den Ausweg verschafft.

Die zweite Erfindung ist in Anwendung auf eine Dampfröhre in Fig. 23 dargestellt. Mit

der Dampfröhre A ist ein Cylinder B durch die Oeffnungen C, D verbunden. Dieser Cylinder ist mit einem Kolben E versehen, dessen Stange durch eine in dem Boden des

Cylinders angebrachte Stopfbüchse tritt und in einer Führung F läuft. Der Hebel G ist mittelst eines

Stiftes und Schlitzes mit der Stange des Kolbens E

verbunden und an die Spindel eines gewöhnlichen Drosselventils H befestigt. Die nämliche Spindel trägt einen belasteten

Hebel I als Gegengewicht für den Kolben E und sein Zugehör. J ist

das gewöhnliche Drosselventil.

Die Wirkungsweise dieses Apparates ist nun folgende. So lange die Maschine mit der

geeigneten Geschwindigkeit arbeitet, befinden sich die verschiedenen Theile in der

Fig. 23

dargestellten Lage; der Druck ist auf beiden Seiten des Kolbens E gleich, so daß dieser in einer festen Lage verharrt,

und die Drosselventile H und J haben eine solche Stellung, daß sie die erforderliche Anzahl von

Kolbenhuben gestatten. Wenn jedoch die Maschine eine ungeeignete Geschwindigkeit

annimmt, so übt der Dampf auf derjenigen Seite des Drosselventils J, welche dem Dampfkessel zugekehrt ist, einen größeren

Druck aus, als auf der andern Seite desselben. Die Folge davon ist, daß auch der

Kolben E auf der oberen Seite einen stärkeren Druck

erfährt und dadurch herabgedrückt wird. Bei dieser Bewegung nimmt der Kolben den

Hebel G mit, dreht dadurch das Drosselventil H und schließt auf diese Art theilweise die Dampfröhre.

Sobald die Maschine wieder ihre normale Geschwindigkeit und der Dampf einen

gleichmäßigen Druck erlangt hat, hebt das Gegengewicht des Hebels I den Kolben E in seine

vorherige Lage zurück.

Tafeln