| Titel: | Der verstärkte Elektromagnet; von Dr. E. Romershausen. |

| Autor: | Romershausen |

| Fundstelle: | Band 120, Jahrgang 1851, Nr. LXXIX., S. 358 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Der verstärkte Elektromagnet; von Dr. E. Romershausen.

Ein Nachtrag zu Bd. CXVII. S. 321 des polytechn.

Journals.

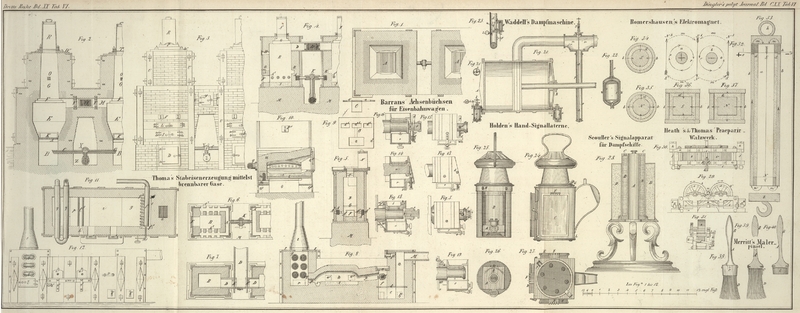

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Romershausen's verstärkter Elektromagnet.

Aus meiner thatsächlich nachgewiesenen Darstellung der naturgemäßen Bewegungs-

und Richtungsverhältnisse der gegenseitig reagirenden Agentien des Magnetismus und der

Elektricität geht hervor, daß wir bei der seitherigen Magnetisirungsmethode

der Eisenstäbe vermittelst des galvanischen Stromes offenbar nur die Hälfte seiner magnetisirenden Kraft benutzt haben. Dieses

factisch nachzuweisen, ist der Zweck der folgenden Mittheilung, indem dadurch nicht

allein meine theoretische Ansicht vollkommen bestätigt wird, sondern auch die

Vorrichtung selbst mehrere interessante Aufschlüsse gibt und eine vielseitigere

vortheilhafte Anwendung gestattet.

Zur Vermeidung von Wiederholungen beziehe ich mich auf die Abschnitte Nr. II und III der obigen

Abhandlung — die hier beigefügte Fig. 32 wird alsdann die

vollständigere Benutzung der magnetisirenden Kraft des galvanischen Stroms

anschaulich machen.

Es seyen a und b die Durchschnitte eines um einen Eisenkern gewundenen und

elektrisch motivirten Leitungsdrahtes.

Der Strom tritt in a + ein und zurückkehrend bei b — heraus. Die den Leiter umgebenden Pfeile

zeigen also die den positiven Durchschnitt a rechtsum umkreisende elektrische Umwallung,

welche alsdann auf der negativen Seite

b des Durchschnitts austritt und sich daher hier, in der

Vorderansicht, scheinbar linksum gerichtet zeigt. (Vergl. Absch. I.)

Die durch die überwiegend eingreifende Elektricität in dem Leiter aufgeregten

magnetischen Elemente werden nun in eine gleichförmige Bewegung versetzt und

ertheilen dem freien Magnetismus der Eisenstäbe die durch

die Pfeile 1, 2 und 3 angezeigte polare Richtung. Es bildet sich also in Folge der

Umkreisung r, r in dem im

Innern der Drahtrolle eingeschlossenen Eisenkerne oben ein Südpol und

unten ein Nordpol. Umgekehrt erzeugt die Umkreisung o, o in dem seitwärts

angebrachten oder die Drahtrolle umschließenden Eisen

nach Ansicht der Pfeile 2 und 3 oben einen Nordpol und

unten einen Südpol. Gleichzeitig vermittelt die

umschwingende Elektricität oben und unten, wie m

m, m′ m′ anschaulich macht, den naturgemäßen magnetischen Kreisschluß der Nord- und Südpolarität, wovon die

magnetische Cohärenz und Tragkraft abhängig sind.

Hiernach ist es einleuchtend, daß bei der seitherigen Einrichtung eines

Elektromagnets nur die Hälfte der magnetisch

polarisirenden Wirkung des galvanischen Stroms bei r,

r benutzt wird, die andere Hälfte derselben aber bei o, o unbeachtet verloren geht. Da nun unter diesen

Verhältnissen, namentlich geradlinigen elektromagnetischen Stäben, der erforderliche

polare Kreisschluß fehlt, so ist ihre Tragkraft sehr unbedeutend.

Alles dieses bestätigt nun auf das Vollkommenste der von mir construirte Elektromagnet. Ich wähle hier, zu näherer Darstellung

desselben, das Fig.

33 in wirklicher Größe gezeichnete elektromagnetische Stäbchen.

a das innere cylindrische 84 Millimeter lange und 9

Millimeter im Durchmesser haltende Stäbchen von weichem

Eisen. Es ist an beiden Enden mit kleinen Elfenbeinringen versehen und mit

Guttapercha umkleidet, so daß es eine Spule zu der Drahtumwindung bildet.

d, d eine von S nach N hinab und von da

wieder zu S hinauflaufende Umwindung eines

seideübersponnenen Kupferdrahts von 0,5 Millim. Durchmesser. Diese Umwindung ist rechtsum gerichtet, geht von + e aus und kehrt zu — e zurück.

b, b eine cylindrische Röhre von weichem Eisen, von gleicher Länge

wie der Eisenkern a und einer Eisenstärke von 2

Millimeter. Sie schließt den Eisenkern nebst der ihn umgebenden Drahtspule ein und

ist oberhalb bei k, k mit

passenden Einschnitten zur Aufnahme der zur Verbindung mit dem Elektromotor

hervortretenden Drahtenden + e und — e versehen.

h ein auf den Eisenkern aufgeschraubter Anker, dessen

untere Fläche dicht an die plangeschliffene Röhre b, b anschließt.

z ein ähnlicher Anker zum Anhängen der Gewichte.

Die Befestigung des obern Ankers h an dem Eisenkern, ist

wegen des Aufhängens des Apparats bequem, aber nicht nothwendig, da er bei der

elektrischen Durchströmung mit völlig gleicher Kraft wie der untere Anker z angezogen wird.

Die ganze Vorrichtung nebst Drahtwindung und oberem Anker wiegt, ohne die Röhre, 10

Loth.

Der Elektromotor besteht aus einem einfachen Bunsen'schen Zink-Kohlen-Element. Unter

Einwirkung seiner Strömung trägt der kleine Eisenkern a

ohne Verbindung mit der Röhre b, b nicht völlig 6 Loth — dagegen mit der Eisenröhre armirt 384 Loth,

also das 64fache.

Ein einfacher Eisenkern von gleichem Gewichte wie der ganze vorliegende Apparat trug

bei völlig gleicher Drahtwindung und Stromstärke nur 15 Loth.

Diese Thatsachen beweisen, daß hier unter übrigens völlig gleichen Verhältnissen

nicht die Vermehrung der Eisenmasse, sondern lediglich

die durch die äußere Armatur der Röhre bewirkte vollständigere Benutzung der magnetisirenden Elektricität und der damit

verbundene polare Kreisschluß der aufgeregten magnetischen Elemente — diese

mächtige Tragkraft bewirkte.

Vergleichen wir den in Fig. 32 dargestellten

Hergang des elektromagnetischen Processes mit dem im vorliegenden Elektromagnet

Fig. 33, so

finden wir: daß der bei + e in die Rechtswindung der

inducirenden Drahtspirale eintretende und bei - e

austretende galvanische Strom im Eisenkern a oben einen

Südpol und unten einen Nordpol erzeugt — während er in dem Rohre b, b ringsum oben einen

Nordpol und unten einen Südpol bildet. Die freundschaftlichen Pole (+ -) gehen

sodann, wie die Endflächen Fig. 34 und 35 näher

darthun, in einen sehr innigen Kreisschluß über, welchen die Anker h und z vermitteln und

dadurch die kräftige Cohärenz der magnetischen Elemente und eine so mächtige

Tragkraft bewirken.

Dieser centrale Anschluß der magnetischen Elemente veranlaßt, daß die Seitenfläche

der Röhre, wie ein geschlossener elektromagnetischer Ring, nur eine geringe

peripherische Wirkung zeigt. Die Kraft concentrirt sich hier vollständig in dem

inneren Eisenkern, daher auch die Polarität desselben an den Endflächen vorwaltend

ist.

Es leuchtet ein, daß wenn wir diesen stabförmigen

Elektromagnet

Fig. 33 in

die Form eines Hufeisens biegen, ein jeder Schenkel

desselben einen vollständig geschlossenen Magnet bildet.

Die Einrichtung eines solchen elektromagnetischen

Hufeisens ergibt sich daher aus der hier dargestellten Ansicht der

Polflächen beider Schenkel Fig. 36 und 37. S und N ist der innere

Eisenkern, d die Drahtumwindung und b, b sind die das Ganze

einschließenden Eisenschienen.

Verbinden wir beide Polflächen durch ein ununterbrochenes Eisenstück, so stören sich

die Magnetismen und die Tragkraft wird vermindert. Geben wir dagegen jedem Schenkel einen gesonderten Anker, so trägt jeder

derselben dasselbe Gewicht, welches bei der gewöhnlichen Einrichtung ohne die

Armatur d, d beide

vereinigten Schenkel tragen.

Um daher solche elektromagnetische Hufeisen von doppelter

Tragkraft herzustellen, ist es nothwendig zwischen den Polenden derselben

eine etwas größere Entfernung wie gewöhnlich anzuordnen und jede der Polflächen mit einem besondern Anker zu versehen. Beide Anker werden alsdann

durch ein Messingstück verbunden, welches den gemeinschaftlichen Haken zur Anhängung der

Gewichte trägt.

Diese kurze Mittheilung wird einstweilen über die Einrichtung dieser verstärkten

Elektromagnete zureichend verständigen und, wie ich hoffe, eine vollkommnere

Benutzung dieser mächtigen Naturkraft vermitteln.

Marburg, im April 1851.

Tafeln