| Titel: | Verfahren zur Fabrication von Brennmaterial (in Ziegelform) aus Steinkohlenklein, und Apparate zum Beschicken der Oefen mit Kohlen, welche sich der Ingenieur Henry Bessemer am 20. Sept. 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 120, Jahrgang 1851, Nr. LXXXIX., S. 409 |

| Download: | XML |

LXXXIX.

Verfahren zur Fabrication von Brennmaterial (in

Ziegelform) aus Steinkohlenklein, und Apparate zum Beschicken der Oefen mit Kohlen,

welche sich der Ingenieur Henry

Bessemer am 20. Sept. 1849

patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Nov.

1850, S. 297.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Bessemer's Verfahren Brennmaterial aus Steinkohlenklein zu

fabriciren.

Den Gegenstand dieses Patents bildet:

1) die Erweichung des Steinkohlenkleins mittelst Erhitzens, um dasselbe ohne

Beimengung anderer adhärirender Substanzen mittelst mechanischer Apparate zu Blöcken

pressen zu können;

2) die Fabrication von Brennmaterial aus Steinkohlen oder deren Grus, indem man ihnen

die gasartigen oder flüchtigen Bestandtheile theilweise entzieht, um eine für

besondere Zwecke geeignete Kohle zu erhalten;

3) die Beschickung der Oefen mit Brennmaterial vermittelst einer Combination

kreisrunder rotirender Roste, welche das Brennmaterial in den Ofen führen und die

Schlacken an dem anderen Ende desselben hinausschaffen.

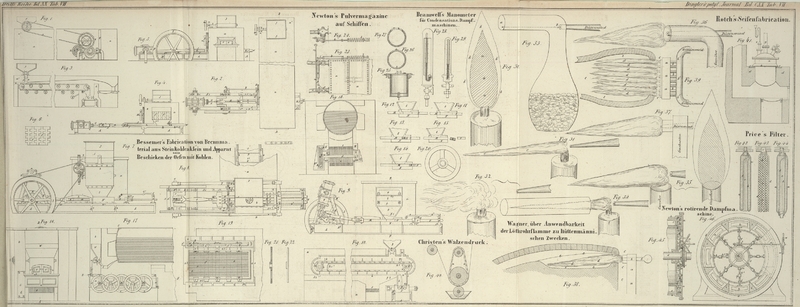

Fig. 1 stellt

den auf den ersten Theil der Erfindung bezüglichen

Apparat, nämlich den Ofen und den Preßmechanismus im Aufriß,

Fig. 2 im

Grundrisse dar;

Fig. 3 ist ein

Längendurchschnitt des Ofens nach der Linie A B, Fig. 2;

Fig. 4 ein

Querdurchschnitt des Ofens und ein Längendurchschnitt des Preßmechanismus uach der

Linie C D, Fig. 2.;

Fig. 5 eine

Seitenansicht des Preßapparates und eine Endansicht des Ofens;

Fig. 6 und 7 sind Details

der endlosen Kette, in größerem Maaßstabe.

Der Ofen zum Erhitzen und Erweichen des Steinkohlenkleins, die Maschine zum Pressen

desselben und die Dampfmaschine, welche die Triebkraft liefert, sind hier in einem Apparate vereinigt, und da die Verbrennungsproducte

den Ofen unter einer hohen Temperatur verlassen, so kann diese überschüssige

Wärme zur Dampferzeugung für die Zwecke der Dampfmaschine verwendet werden; dazu

bringt man einen Dampfkessel mit den geeigneten Feuercanälen so nahe als möglich an

dem Ende a* des Ofens an.

Der Ofen a gehört in die Classe der Flammöfen. c ist die Feuerstelle; d der

Rost; e, f ist eine

bewegliche Unterlage oder endlose Kette eigenthümlicher Construction, welche über

die an den Achsen h angeordneten polygonalen Trommeln

g läuft, und durch kleine eiserne Walzen i in horizontaler Lage erhalten wird. Die Kette besteht

aus einer Anzahl ungefähr 30 Zoll langer eiserner Schienen, welche zu beiden Seiten

eingeschnitten sind und scharnierartig in einander passen. Diese um Bolzen drehbaren

Schienen bewegen sich über die polygonalen Trommeln g

und bieten, wie Fig.

6 zeigt, an ihrer oberen Seite eine nahezu ebene Oberfläche dar.

An dem von dem Feuer entferntesten Ende des Ofens ist ein Behälter j befestigt, in welchen die Kohlen geschüttet werden. In

einem cylindrischen Theil des Behälters befindet sich eine Walze mit hervorragenden

Flügeln. Die Achse dieser Walze trägt außerhalb des Behälters an ihrem Ende eine

Rolle m, welche durch einen endlosen Riemen o in Bewegung gesetzt wird.

In Folge dieser Anordnung fällt eine regulirte Quantität Kohle durch die Oeffnung p in einer dünnen Lage auf die endlose Kette oder

bewegliche Unterlage. Die Bewegung der letzteren nach der Feuerstelle c hin, führt die Kohle in den Rumpf oder Behälter r. Ein Schabeisen s, welches

durch ein Gewicht q gegen die untere Fläche der Kette

gedrückt wird, verhütet die Zurückführung anhängender Kohlenstücke. Die Feuerbrücke

t ist hoch genug, um die Kette gegen die heftige

Einwirkung des Feuers zu schützen; sie bildet zugleich eine Seite des Behälters r. Die Hitze des in c

brennenden Feuers wird gegen die dünne Kohlenlage auf der endlosen Kette

reverberirt. In dem Maaße nun, als die Kohlen der Feuerstelle sich nähern, werden

sie einer stärkeren Hitze ausgesetzt.

In Folge der sich steigernden Temperatur werden die Kohlen erweicht, und einige ihrer

flüchtigen Bestandtheile entbunden, welche sich sofort entzünden und die Wirkung des

Ofens erhöhen. Der Grad der Schmelzung der Kohle läßt sich mit Hülfe der

Geschwindigkeit, womit sich die Kette bewegt, und mit Hülfe der Feuerhitze

reguliren.

Die so erweichten Steinkohlen werden in einem regelmäßigen und continuirlichen Strom

dem Behälter r zugeführt, und in folgendem Apparat

gepreßt.

A ist ein starkes Untergestell, welches einen

rectangulären Kasten bildet, mit einer Flansche A1, die sich rings um die obere Seite erstreckt,

und einer andern Flansche an der unteren Seite, welche mit der oberen durch Rippen

A2 verbunden ist.

Auswendig an der oberen Flansche sind die Lager B

festgeschraubt, welche die Schwingzapfen eines oscillirenden Dampfcylinders C aufnehmen. D ist eine in

Lagern E sich drehende Kurbel von großer Stärke, mit

einem Schwungrade F an dem einen Achsenende. Mit dieser

Kurbel ist die Kolbenstange G verbunden. Von der

nämlichen Kurbel geht eine Verbindungsstange H nach dem

in Führungen J,J laufenden

Querstücke I. Das eine Ende des Untergestells A geht durch den unteren Theil des Ofens a und enthält ein festgeschraubtes massives Eisenstück

K mit zwei ganz durch dasselbe parallel zu einander

gebohrten cylindrischen Löchern, welche ich der Unterscheidung wegen die

Preßcylinder nennen will. Ueber dem Theil K befindet

sich eine Oeffnung r*, durch welche die erweichte

Steinkohle in die Cylinder fällt. Zwei an das Querstück I befestigte Kolben L, L passen in die Cylinder und werden durch die Rotation der Kurbel in

hin- und hergehende Bewegung gesetzt. Die Kurbelwelle enthält an ihrem einen

Ende ein Winkelgetriebe M, welches in ein Winkelrad N greift. Die Achse des letzteren enthält an ihrem

andern Ende ein Stirnrad R, welches mit einem zweiten an

der Achse h der polygonalen Trommel g befindlichen Rade S im

Eingriffe steht. Die Achse h enthält ferner eine Rolle

T, über welche der Riemen o läuft und die Bewegung der Walze k

mittheilt, und dadurch die Zuführung der Kohle nach der endlosen Kette regulirt. Die

Wirkungsweise des Apparates ist folgende.

Nachdem Feuer in der Feuerstelle angemacht worden ist, läßt man Dampf in den Cylinder

strömen, wodurch die Kurbel in Rotation und durch Vermittelung der Winkelräder M und N und der Stirnräder

R und S die Kette in

eine langsam fortschreitende Bewegung gesetzt wird. Die Achse h der polygonalen Trommel T enthält eine

Rolle, welche vermittelst eines um die Rolle m

geschlagenen Riemens die Zuführwalze k in Bewegung

setzt. Letztere läßt die Kohle in regelmäßiger Weise auf die Kette fallen. Während

nun die Kohlen, durch die Ofenhitze allmählich in theilweise Schmelzung übergehend,

dem Behälter der Rümpfe r sich nähern und in denselben

fallen, schieben die durch die Kurbel in hin- und hergehende Bewegung

gesetzten Kolben L, L,

welche in dem Cylinder K arbeiten, die erweichten Kohlen

in die Abtheilung K1

der Cylinder. Bei ihrem Rückgange nehmen die Kolben die in Fig. 4 ersichtliche Lage

an, wobei eine neue Portion der von der endlosen Kette herabgefallenen Steinkohlen

in den von dem Kolben verlassenen Raum fallen, um bei vorwärts erfolgender Bewegung

der Kolben gleichfalls in die Cylinder und gegen die durch den vorhergehenden Hub

hineingeschobenen Kohlen gepreßt zu werden. Da die Reibung der längs der Cylinder

gleitenden Kohlen sehr bedeutend ist, so wird dadurch ein kräftiges Zusammendrücken

des Brennmaterials veranlaßt, welches zu dem offenen Ende W des Cylinders in Form einer starren und compacten Masse hinausgeworfen

wird.

Fig. 7 stellt

den auf den zweiten Theil der Erfindung bezüglichen

Apparat in der Längenansicht,

Fig. 8 im

Grundriß,

Fig. 9 im

Längendurchschnitt nach der Linie A B, Fig. 8,

Fig. 10 im

Längendurchschnitt nach der Linie C D, Fig. 8, und E F, Fig. 9, dar.

Die Figuren

11, 12,

13, 14 und 15 sind

Durchschnitte des Preßapparates in verschiedenen Stadien

des Preßprocesses.

In dem Ofen

a ist die rectanguläre 30 Fuß lange Retorte befestigt.

Dieselbe besteht aus drei durch Flanschen mit einander vereinigten Stücken. Das eine

Ende dieser Retorte ragt aus dem Ofen hervor und hängt über einem Theil des

Preßapparates. Die Retorte ist mit einer Scheidewand b1 versehen, welche sich beinahe durch

ihre ganze Länge und zwar in einer die polygonalen Trommeln c und d tangirenden Richtung erstreckt. Ueber

die letzteren gehen zwei endlose Ketten e und f, welche durch breite Eisenplatten g mit einander verbunden sind. Die äußere Kante der

Platte g ist schräg geformt und bildet eine Art

Schabevorrichtung. Die polygonalen Trommeln sind mit Hervorragungen i versehen, welche zwischen die Kettenglieder

eingreifen. An der oberen Seite der Retorte ist ein zur Aufnahme der Steinkohlen

dienender Rumpf j befestigt, dessen unterer Theil sich

genau an die Schaufeln der Zuführwalze k schließt. Die

Achse r der Trommel d tritt

durch eine Stopfbüchse aus der Retorte. Die Wirkungsweise dieses Theils des

Apparates ist folgende: die Hitze des in s brennenden

Feuers streift der Länge nach unter der Retorte hin und verläßt den Apparat an dem

offenen Ende s1 des

Feuercanals, wo sie noch zur Dampferzeugung, um Triebkraft zu gewinnen, verwendet

werden kann.

Wenn die Retorte die Rothglühhitze beinahe erreicht hat, wird die Zuführwalze in

Bewegung gesetzt. Alsbald fällt die Kohle auf die Scheidewand b1 zwischen die

Schabeisen und wird durch die letzteren gegen das Ende b* der Scheidewand fortbewegt, wo sie auf den heißen Boden der Retorte

abermals zwischen die Schabeisen fällt und durch diese längs dem Boden der Retorte

zurückgeführt wird. In weichem Zustande kommt die Steinkohle an der Oeffnung b3 an, und fällt in

den Behälter t, wo sie die nun zu beschreibende weitere

Behandlung erfährt. Das Gestell A des Preßapparates ist

ein durch Rippen und Flanschen gehörig verstärkter rectangulärer Kasten. An die

obere Flansche dieses Kastens sind die Zapfenlager B

geschraubt, welche die starke Kurbelachse C aufnehmen.

Die Kurbel wird durch die auf sie wirkende Kolbenstange des oscillirenden

Dampfcylinders F in Notation gesetzt. Letzterer ist

zwischen dem Gestell H direct über der Kurbelachse

angeordnet. Zur Regulirung der Bewegung dienen die zu beiden Seiten der Kurbelachse

angeordneten Schwungräder J, J. Von der nämlichen Kurbel geht eine Lenkstange nach einem Querstück K, das an beiden Enden in Führungen L, L gleitet.

An dieses Querstück sind drei Kolben M, M, M befestigt, welche in

cylindrischen durch den massiven Eisenblock N gebohrten

Löchern arbeiten. An der oberen Seite dieses Eisenblockes befindet sich eine weite

Oeffnung N1, durch

deren unteren Theil die Kolben M sich bewegen, und

unmittelbar über der Oeffnung N1 befindet sich jener Behälter, in welchen die

erweichten Kohlen fallen. In die cylindrischen Löcher des Blockes N tritt von der andern Seite her noch ein anderes System

von Kolben P, P, P, welche den Kolben M

entgegenwirken. An die Flansche A1 des Untergestells sind zwei Führungen Q und R geschraubt, in deren

Löchern die Kolben P gleiten, so daß diese, wenn sie aus

ihren Cylindern in dem Blocke N ganz herausgezogen sind,

ohne Schwierigkeit wieder eintreten können. Die Kolben P

sind an ein Querstück S befestigt, dessen Enden durch

die Lenkstangen T mit den an den Schwungrädern J, J angebrachten

Kurbelzapfen U, U verbunden

sind (siehe Fig.

8). Diese Kurbelzapfen haben gegen die mittlere Kurbel C eine solche Stellung, daß sie mit ihr einen Winkel von

45 Graden bilden.

In Folge dieser Anordnung nähern sich die Kolben abwechselnd und entfernen sich von

einander.

Es wurde bereits oben beschrieben, wie die Kohle ihren Weg durch die Retorte nimmt,

und wie sie in den Behälter geworfen wird. Kette und Zuführwalzen werden durch

folgende Mittel in Bewegung gesetzt. Von einem der Schwungräder J geht ein Treibriemen I

nach einer Rolle V, auf deren Achse W eine endlose Schraube X

angebracht ist, welche

in das an die Achse der polygonalen Trommel d befestigte

Rad Y greift.

Auf diese Weise wird die Bewegung des Schwungrades in das Innere der Trommel

fortgepflanzt. Indem die Kolben M und P während einer Rotation der Kurbel C nach und nach die in Fig. 11, 12, 13, 14, 15 dargestellte Lage

einnehmen, comprimiren sie die zwischen ihnen befindlichen weichen Kohlen zu festen

Cylindern, welche nach jedem Hub aus der Maschine fallen. Da der Brennmaterialblock

leicht an dem Kolben M hängen bleibt, so bediene ich

mich, um ihn loszumachen, folgender Vorrichtung. An einer in der Leitstange R gelagerten Achse 5 sind die Stäbe 4, 4, befestigt,

welche durch eine Stange 8 mit einander verbunden sind, und auf den an das Querstück

S befestigten Rollen 10 ruhen. In der Fig. 9

dargestellten Lage befindet sich das Verbindungsstück 8 in einigem Abstande über dem

Kolben P. Wenn sich jedoch das Querstück S rückwärts bewegt und das Herausstoßen der Kohlenblöcke

durch die Kolben gestattet, so tritt die Rolle über den geneigten Theil der Stangen

4*, worauf diese durch ihr eigenes Gewicht herabsinken, die Stange 8 mit den

Kohlenblöcken in Berührung kommt und sie von den Kolbenenden ablöst.

Ein Hauptzweck des beschriebenen Apparates besteht in der Veränderung der

Bestandtheile der Steinkohlensorten durch Austreiben gewisser flüchtiger

Bestandtheile derselben, um ein Brennmaterial zu erzielen, welches für bestimmte

Zwecke geeigneter ist als gewöhnliche Steinkohle. Zur Erzielung dieses Resultats

läßt sich die Geschwindigkeit der Zuführwalze und der polygonalen Trommel so

reguliren, daß die Kohlen auf die Dauer irgend einer bestimmten Periode der

Operation unterworfen werden können; da sich ferner die Intensität des Feuers

reguliren läßt, so hat man diesen Destillationsproceß ganz in der Gewalt. Die aus

den Kohlen an der heißesten Stelle über s entwickelten

Gase dienen selbst wieder zur Erwärmung der dieser Stelle sich nähernden Kohle und

helfen die Wärme auf die untere Seite des Gesimses b1 übertragen, worauf sie durch die Röhren u entweichen. Diese Röhre leitet das Gas in einen

Behälter worin die condensirbaren Bestandtheile derselben verdichtet werden, und von

da zur weiteren Benützung in einen Gasometer. Das bei diesem theilweisen

Destillationsproceß entstehende Brennmaterial zeigt sich weniger geneigt in dem Ofen

zu schmelzen und zusammenzubaken, als gewöhnliche Rohkohle. Um die Entwickelung der

Gase aus der Kohle bei einer möglichst niedrigen Temperatur zu erleichtern und die

Dichtigkeit des comprimirten Brennmaterials zu vermehren, setze ich in ähnlicher Weise, wie dieß bei

den Zucker-Vacuumpfannen geschieht, die Röhre u

mit einer Luftpumpe in Verbindung und unterhalte durch diese in der Retorte einen

luftverdünnten Raum, wo möglich bis zu 24 Zoll Quecksilberhöhe. Auf diese Weise

sauge ich das Gas aus den Zellen und Zwischenräumen des Brennmaterials, so daß

letzteres sich um so dichter zusammenpressen läßt. Die Eductionsventile der

Luftpumpe sind mit der Gasleitungsröhre in Verbindung zu setzen, so daß das

ausgepumpte Gas in den Gasometer gelangt.

Ich komme nun an die Beschreibung meines Apparates zum Beschicken der Oefen mit Brennmaterial.

Fig. 16 stellt

einen Dampfkesselofen, an welchem dieser Apparat in Anwendung gebracht ist, im

Frontaufriß.

Fig. 17 im

Längendurchschnitt nach der Linie A B, Fig. 16,

Fig. 18 im

senkrechten Querdurchschnitt nach der Linie C D, Fig. 17,

Fig. 19 im

Horizontaldurchschnitt nach der Linie E F, Fig. 17,

dar.

Die Figuren

20, 21,

22 sind

vergrößerte Ansichten eines der Räder.

Derjenige Theil des Apparates, welcher dem Rost entspricht, besteht aus einer Anzahl

dünner flacher Räder. An die eine Seite jedes Rades ist eine hervorragende Nabe

gegossen, deren Dicke den Abstand der Räder von einander bestimmt. a ist ein rectanguläres gußeisernes Gestell, in welchem

die Achsen d der Räder e

gelagert sind. An diese Achsen sind die Schraubenräder g

und h festgekeilt, welche in die endlosen Schrauben der

Welle f greifen. Da aber ihre Durchmesser zu groß sind,

um sie in einer Linie über der Schraubenwelle anbringen zu können, sind sie, wie aus

den Figuren

18 und 19 ersichtlich ist, so angeordnet, daß sie einander nicht im Wege stehen

und rechts und links von der Centrallinie der Schraubenwelle in die Gewinde greifen.

Die Bewegung der Welle f und des ganzen Rädersystems

kann von der Dampfmaschine hergeleitet werden. Von der Herdplatte aus tritt eine

Reihe um ihre Enden drehbarer Schienen, eine Art Rost, in die Zwischenräume des an

der ersten Achse befestigten Rädersystems e1 und legt sich auf die Peripherien der folgenden

Räder. Die zwischen diesen Schienen hervorragenden Räder e1 bewegen die auf die ersteren

gefallenen Kohlen vorwärts, und so wird, da die Bewegung sämmtlicher Räder nach

einerlei Richtung geht, das Brennmaterial fortwährend vorwärtsgeschoben und verzehrt.

Ueber der Feuerthür befindet sich ein Rumpf W, in

welchem eine Zuführwalze X mit hervorragenden Flügeln

oder Rippen angebracht ist. Die Achse y dieser Walze

tritt durch den Pfeiler b und enthält an ihrem Ende ein

Winkelrad X, welches mit Hülfe einer geeigneten

Transmission die Bewegung auf die Trommel überträgt. Fig. 20 stellt eines der

Räder e nach einem größeren Maßstabe in der

Seitenansicht, Fig.

21 im Querdurchschnitt und Fig. 22 in der

Vorderansicht dar.

Tafeln