| Titel: | Selbstthätige Sackwinde oder Getreideaufzug von Whitesmith in Glasgow. |

| Fundstelle: | Band 122, Jahrgang 1851, Nr. LIV., S. 255 |

| Download: | XML |

LIV.

Selbstthätige Sackwinde oder Getreideaufzug von

Whitesmith in

Glasgow.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, April 1851, S.

16.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

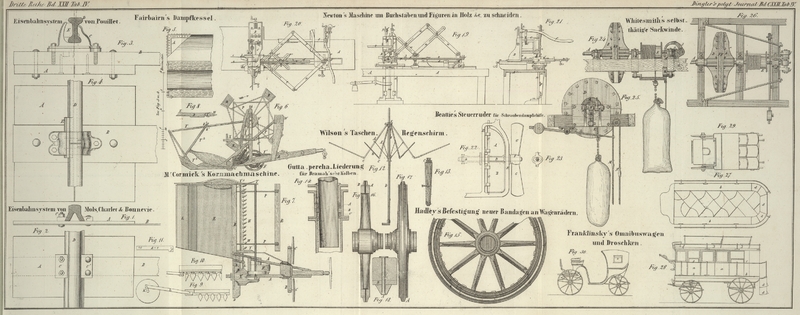

Whitesmith's selbstthätige Sackwinde.

An dieser Vorrichtung zum Aufwinden von Lasten sind einige wesentliche Anordnungen

getroffen, welche wohl den meisten unserer Leser neu seyn werden. Dieselbe ist sehr

einfach, nimmt einen kleinen Raum ein, kann durchaus nicht in Unordnung gerathen,

und ebensowohl zum Heben als Niederlassen von Lasten gebraucht werden. In den

Abbildungen ist dieselbe einen Getreidsack in die Höhe windend dargestellt; Fig. 24 ist

eine Seitenansicht des arbeitenden Apparates, Fig. 25 eine Ansicht

desselben in der Richtung der Achse oder rechtwinkelig zu Fig. 24, und Fig. 26 ein

vollständiger Grundriß.

A ist die treibende Achse, welche sich mit einer

Geschwindigkeit von 35–40 Umgängen in einer Minute dreht und mit einer

Frictionsscheibe B von 3 Fuß Durchmesser versehen ist,

die auf das eine Achsenende fest aufgekeilt wurde. Eine zweite Achse C liegt in der nämlichen horizontalen Linie wie die

Achse A, und steht dicht an dieser an. Auch auf der

Achse C ist eine Frictionsscheibe D befestigt, deren Fläche der Scheibe B

gegenüber steht, und außerdem ist auf der Achse C eine

Seiltrommel E von 8–9 Zoll Durchmesser

festgekeilt. Die reibenden Flächen der beiden Scheiben sind aus Segmenten F, F von Buchenholz zusammengesetzt, welche 1 1/4 Zoll

dick und 4 Zoll breit sind, und zwei auf die Scheiben B,

D aufgeschraubte Ringe bilden, in denen die Schraubenköpfe eingelassen

sind. Ein kurzer Hebel G, welcher oben gehärtet ist, dreht sich um einen

am Rahmenwerk befestigten Zapfen. Das gehärtete obere Hebelende liegt dicht am Ende

der Achse C an. Dieser Hebel wird durch ein Excentricum

H in Bewegung gesetzt, welches sich auf einer in den

Lagern I, I liegenden Achse befindet. Auf dieselbe Achse

ist ein gebogener Hebel J aufgekeilt, dessen

freistehendes Ende durch eine Stange K mit dem

Aufhalthebel L in Verbindung ist. Die zwei an den

herabhängenden Schnüren Fig. 25 befindlichen

Handhaben M und N dienen zum

Anlassen und Stillestellen des Elevators. Die Achse C

reicht ein Stück weit in die Nabe der Scheibe B hinein,

um beide Scheiben concentrisch zu einander zu erhalten, und ihr hinteres Ende ist

da, wo der Hebel G auf dasselbe wirkt, angestählt. Um

den Gang des Apparates zu erläutern, setzen wir voraus, daß die Achse A wie gewöhnlich in ununterbrochener Bewegung ist. Soll

der Sack oder die angehängte Last gehoben werden, so bringt ein leichter Zug an der

Handhabe M den Hebel J in

die in Fig.

24 angegebene Lage nieder. Bei dieser Bewegung wird die Excentricumsachse

etwas gedreht, und mit derselben das Excentricum H

selbst, bis seine Peripherie gegen das obere Ende des Hebels G drückt, dieser dann sich an das Ende der Achse C anlegt, und sie in ihren Lagern so lange verschiebt, bis die

Frictionsscheiben B und D

Reibung genug an einander haben, um auch die Achse C mit

der Seiltrommel E zu drehen. Die ganze Bewegung, welche

nothwendig ist, um die angegebene Wirkung hervorzubringen, beträgt nur 1/8 Zoll.

Soll das in die Höhe gehen der Last unterbrochen, oder dieselbe niedergelassen

werden, so zieht man nur an dem Handgriff N, um den

Hebel J zu heben, wodurch auch die Reibung der Scheiben

an einander vermindert oder ganz aufgehoben wird.

Ergreift man beide Handgriffe M und N gleichzeitig, so kann man die Reibung der beiden

Scheiben an einander mit der größten Leichtigkeit reguliren, selbst so, daß man

einen mit voller Geschwindigkeit niedersinkenden schweren Körper noch wenige Zolle

vom Boden entfernt aufhalten kann.

Aus der Zeichnung ist zu ersehen, daß wenn man einen Körper in die Höhe ziehen läßt,

und denselben nicht zu rechter Zeit einhält, das Aufwinden von selbst aufhört,

sobald der Körper in die Nähe der Seiltrommel kommt; denn dann begegnet der Knoten

am Seile dem Aufhalthebel L, und unterbricht so die

Reibung der Scheiben.

Tafeln