| Titel: | Einachsige Mönchkolben-, Hub- und Druckpumpen für sandiges Wasser, insbesondere zum Abteufen von Schachten; von P. Rittinger. |

| Fundstelle: | Band 122, Jahrgang 1851, Nr. LXIX., S. 344 |

| Download: | XML |

LXIX.

Einachsige Mönchkolben-, Hub- und

Druckpumpen für sandiges Wasser, insbesondere zum Abteufen von Schachten; von P. Rittinger.

Aus dem Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt für

1850, durch die berg- und hüttenmännische Zeitung 1851 Nr.

39.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Rittinger's Hub- und Druckpumpen.

Die Pumpen mit Mönch- oder Bramah'schen Kolben

haben unstreitig den Vorzug vor den übrigen Pumpen mit gegliederten Kolben;

denn:

1) der Mönchkolben gestattet die beständige Anwendung von Schmiere, während die

gegliederten Kolben meist unzugänglich sind, und wegen Mangels an Schmiere beim

guten Schluß einen bedeutend größeren Reibungswiderstand verursachen, und daher auch

das Kolbenrohr sehr angreifen.

2) Beim Mönchkolben bemerkt man sogleich dessen Wasserlässigkeit und kann dieselbe

durch das Anziehen der Stopfbüchse bald beseitigen.

3) Dabei braucht man die Packung in der Stopfbüchse einer Mönchpumpe nur so stark

zusammenzupressen, als es der wasserdichte Schluß fordert, wodurch die

Mönchkolben-Liederung der hydrostatischen sich sehr nähert.

Die Ausführung der Mönchkolbenpumpe hat das Bequeme, daß es sich dabei um das genaue

Abdrehen eines Cylinders handelt, was immer leichter und sicherer gelingt, als das

Ausbohren eines Cylinders, wie ihn die Pumpen mit gegliederten Kolben

voraussetzen.

Trotz dieser Vortheile haben doch die Mönchkolbenpumpen beim Abteufen von Schachten

bisher keine Anwendung finden können, und zwar:

1) weil sie meistens schwerfällig sind, und daher sich zu den stets wiederholenden

Senkungen nicht gut eignen;

2) wegen der seitwärtigen Lage des Pumpencylinders von der Achse der Steigröhre

nehmen diese Pumpen auch viel Raum ein;

3) weil die Verbindung der Pumpe einerseits mit dem Schachtgestänge, andererseits mit

den Steigröhren eine Genauigkeit voraussetzt, zu der man beim schnellen Senken während des Abteufens

nicht immer Zeit genug hat;

4) Mönchkolbenpumpen wirken größtentheils drückend, d.h. der Mönchkolben hebt das

Wasser während seiner Bewegung von oben nach unten. Diese Wirkungsweise hat manche

Schwierigkeiten bei Uebertragung der Bewegung von der Maschine auf die Pumpe

mittelst Schachtstangen. Für diese Art Transmission paßt besser die ziehende

Kraftäußerung, und weil im letzteren Falle die Stopfbüchse der Mönchkolbenpumpe am

untern Ende des Pumpencylinders angebracht seyn muß,

so setzt sich über derselben alsbald Sand um den Mönchkolben an, der allmählich

zwischen die Packung gelangt, sodann den Mönchkolben stark angreift und darin

Furchen einreißt. Dieser Uebelstand zeigt sich vorzüglich beim sandigen Wasser und

namentlich beim Abteufen von Schächten in Kohlensandstein.

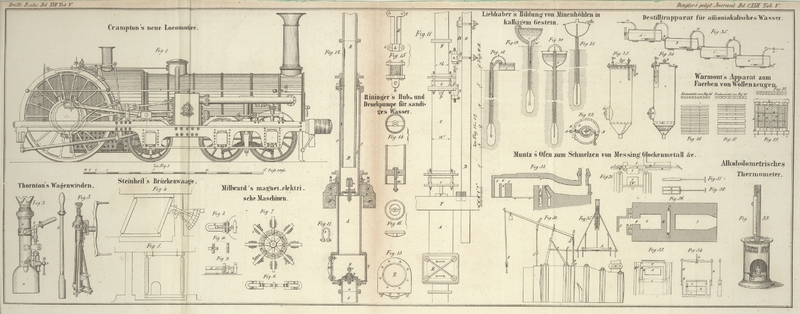

Die so eben berührten Hindernisse sind nun durch die in den Figuren 11 bis 17

dargestellte neue Mönchkolbenpumpe gänzlich beseitigt, und die Anwendung derselben

in zwei Exemplaren seit Februar und April 1849 bei den k. k. Steinkohlenschürfungen

nächst Schlan hat deren praktische Brauchbarkeit hinlänglich erprobt.

Die im größern Maaßstabe ausgeführten Zeichnungen werden nur wenige Erläuterungen

brauchen, um die Construction und Wirkungsart dieser Pumpe zu begreifen.

Die Figuren sind nachstehende:

Fig. 11

Seitenansicht.

Fig. 12

Längendurchschnitt.

Fig. 13

Ventil-Kästchen.

Fig. 14

Kolbenrohr im Längen- und Querschnitt.

Fig. 15

Gestängplatte in der Längenansicht und im Querschnitt.

Fig. 16

Ventilsitz.

Fig. 17

Senkbügel.

Ihre Haupttheile sind:

1) der Pumpencylinder A mit dem Saugrohre a, dem Saugventile b und

einer Stopfbüchse c am obern Ende.

2) Das unterste Steigrohrstück B, welches von außen

cylindrisch abgedreht ist, und woran sich die übrigen Steigröhren nach aufwärts

anschließen.

3) Das Kolbenrohr C mit einem Ventile d am untern und einer Stopfbüchse e am obern Ende; dasselbe ist gleichfalls von außen cylindrisch abgedreht und bildet den

beweglichen Theil der Pumpe oder den Mönch (Piston). Dieses Kolbenrohr steht mit dem

Schachtgestänge D in fester Verbindung durch die Stange

f; diese ist einerseits durch das Ohr g am Kolbenrohr, andererseits durch das Ohr h am Schachtgestänge durchgesteckt, und erhält ihre

Unverrückbarkeit mittelst der Kränzchen i und der

Schraubenmutter k. Das Kolbenrohr C bewegt sich demnach über dem untersten

Steigröhrenstücke B und gleichzeitig innerhalb des Pumpencylinders A und zwar beiderseits mit wasserdichtem Schluß.

Eine genaue Betrachtung der Wirkungsart dieser Pumpe wird auf das Eigenthümliche

derselben führen: daß sowohl beim Hinauf- als beim Herabgehen des Kolbenrohrs

Wasser zum obersten Ende des Steigrohrs ausgeschüttet werden muß; denn befindet sich

das Kolbenrohr in der tiefsten Stellung und denkt man sich die ganze Pumpe mit

Wasser bereits angefüllt, so wird beim Aufsteigen des

Kolbenrohrs dieses saugend, und das Wasser aus dem Sumpfe wird den vom Mönchkolben

verlassenen Raum des Pumpencylinders einnehmen. Gleichzeitig aber muß beim obersten

Steigrohrende Wasser austreten, weil die ganze Wassersäule, welche über dem Ventil

d ruht, um die Hubhöhe verkürzt wurde.

Die ausfließende Wassermenge entspricht dem Rauminhalte eines Cylinders, welcher die

äußere Lichte des Steigrohr-Endstückes B zum

Durchmesser und den Kolbenlauf zur Höhe hat.

Beim Herabgehen des Kolbenrohres schließt sich das

Saugventil b, dagegen öffnet sich das obere Kolbenventil

d und dasjenige Wasser, welches zwischen den beiden

Cylindern B und C in dem

ringförmigen Raume I eingeschlossen sich befindet, und dann jenes, welches die Wände

des Mönchs verdrängen, wird offenbar hinaufgedrückt.

Man sieht demnach, daß diese Pumpe hebend und zugleich drückend das Wasser auf einen

höheren Horizont fördere und daß sie daher mit einem beständigen Wasserausflusse

arbeite. Ebenso wird man es nicht sehr schwer finden zu bewirken, daß die in den

betrachteten zwei Perioden gehobenen Wassermengen sich gleich seyen, denn zu diesem

Ende braucht man bloß den Flächeninhalt des äußeren Kreises des Steigrohres B dem halben äußern Querschnitte des Kolbenrohres C gleich zu machen. Bezeichnet daher D den äußeren Durchmesser des Kolbenrohres und d den äußern Durchmesser des Steigrohrs, so muß für den

gleichförmigen Ausfluß seyn:

d²π/4 = D²π/2,4 also

d² = D²/2

und d = D/√2 = 0,707

D.

Mißt D wie im vorliegenden Falle 12'', so ist d = 0,707 . 12 = 8,48 oder nahe 8 1/2 Zoll, als äußere

Lichte des Steigrohrs. Man sieht hieraus daß diese Pumpe die Anwendung

verhältnißmäßig enger Steigröhren gestattet.

Einige sonstige Eigenthümlichkeiten in der Construction dieser Pumpe dürften noch

einer kurzen Erwähnung bedürfen:

Die beiden Ventile b und d

sind Stengelventile mit unterlegten Lederscheiben, weil aufgeschliffene Ventile beim

sandigen Wasser sich bald ausschlagen und Wasser fallen lassen.

Der untere Ventilsitz b ist mittelst zweier Schrauben an

den breiten Rand des obersten Saugrohrstückes a

befestigt; der obere d wird gegen den äußersten Rand des

Kolbenrohres C mittelst einer durchgesteckten Schraube

m angezogen, welche mit ihrem Kopfe auf dem Stege

n ruht. Letzteren gießt man entweder mit dem

Kolbenrohr in Einem, oder man läßt an dessen inneren Wänden Nasen, an welche sich

dann ein schmiedeiserner Steg auflegt; der äußere Durchmesser der Ventile und der

innere des Ventilsitzes ist so gewählt, daß sich dem durchströmenden Wasser überall

gleiche Querschnitte darbieten, so daß die Aenderungen in der Geschwindigkeit auf

das Minimum beschränkt bleiben.

Den Zutritt zu den beiden Ventilen gestattet das Kästchen E; dieses ist mit einer mit Rippen versehenen Deckplatte E' geschlossen, welche mit einem mit Hanf umwundenen und

sodann in Theer eingetauchten viereckigen Blechring unterlegt, und sodann gegen die

inneren Ränder des Kästchens mittelst vier Schrauben angezogen wird. Von außen ist

die Deckplatte mit zwei Handhaben versehen. Soll das Kolbenventil d herausgenommen werden, um etwa dessen Lederscheibe

auszuwechseln, so läßt man das Kolbenrohr in seine tiefste Stellung herab, und löst

sodann, nachdem die Platte E abgenommen wurde, die

Schraubenmutter m los. Damit dieses Ventil sich leicht

abnehmen lasse, darf der Ventilsitz nicht zu streng in den Piston passen, was auch

ohnedieß nicht nothwendig ist, weil der wasserdichte Schluß mit Hülfe eines

zwischengelegten Kittringes hervorgebracht wird. Um früher das Wasser aus dem

Kolbenrohre zu entfernen, dient der Hahn p unterhalb der

obern Stopfbüchse.

Einen zweiten Hahn an dem Kästchen E, etwa bei q angebracht, öffnet man für den Fall, als man es bloß

mit dem Saugventile zu thun hat. Letzteres läßt sich schnell herausnehmen, sobald

man die Schraubenmutter o abschraubt.

Der Pumpencylinder hat unterhalb der Stopfbüchse zwei Tatzen r, mit denen er auf den Tragstempeln F ruht.

Durch die Rippen dieser beiden Tatzen sind Löcher gebohrt, welche dazu dienen, um

dadurch die Bolzen der Senkbügel s durchzustecken. In

diese Bügel werden Ketten eingehängt, welche am unteren Ende des Senkseiles

befestigt sind. Das Senken erfolgt sodann einfach dadurch, daß man vorher das

Steigrohr B von den übrigen Steigröhren ablöst, dann

auch die Zugstange f mit dem Kolbenrohr außer Verbindung

bringt, und sodann die beiden Röhren B und C perspectivartig in den Pumpencylinder A hineinsinken läßt. Ist auch das Saugrohr G abgenommen, so hebt man mittelst des Krahns, welcher

entweder zu Tag steht, oder an einer schicklichen Stelle im Schacht aufgestellt ist,

zuerst ein wenig die ganze Pumpe, um die Tragstempel F

entfernen zu können, und schreitet sodann zum Herablassen derselben in so lange, bis

der Pumpencylinder die neu aufgelegten Tragstempel mit seinen Tatzen erreicht. Das

Absenkeln und Verticalstellen der ganzen zusammengeschobenen Pumpe geht dann schnell

von statten, und hierauf kommt die Reihe an das Einschalten der neuen Steigröhren,

an die sodann zuletzt das Steigrohr-Endstück B

angeschraubt wird. Endlich schraubt man auch das Ohr h

tiefer an das Schachtgestänge, und dessen Verbindung mit jenem g mittelst der Stange f

beschließt die ganze Arbeit.

Die Ermittelung der richtigen Stelle für die neuen Tragstempel und für das Zugrohr am

Gestänge muß mit Genauigkeit vorgenommen werden, damit sodann Alles gut

zusammenpaßt. Weil die Pumpe mit den obern fixen Steigröhren in verschieblicher

Verbindung steht, so kann auch zwischen beiden keine Spannung eintreten.

Der empfindlichste Theil der ganzen Verbindung ist das Rohr h, welches an der Gestängplatte H angegossen

ist. Es ist nothwendig, dieser Platte eine gehörige Stärke zu geben, und sie

überdieß noch mit Rippen zu versehen.

Weil es zu umständlich wäre, diese Platte durch Schrauben zu befestigen, welche durch die Schachtstangen gehen, so ist es zweckmäßiger,

der Platte nach außen die Vorsprünge t zu geben, und

durch diese die Befestigungsschrauben durchgehen zu lassen, die sodann das

Schachtgestänge umgeben. An der Gegenseite werden diese Schrauben durch

schmiedeiserne Unterlagplatten u durchgesteckt, gegen

welche sich die Schraubenmuttern stemmen. Damit die Platte H nicht leicht verschoben werde, bekommt sie an ihrer inneren Seite zwei

dreikantige nur wenig vorspringende Rippen, denen sodann ähnliche Einschnitte in der

Schachtstange entsprechen.

Das unterste Steigrohr B wie das Kolbenrohr C müssen stets in guter Schmiere gehalten werden. Ein

Gemenge aus zwei Theilen Unschlitt und drei Theilen Rüböl leistet gute Dienste. Bei

einem zwölfzölligen Piston mit 3 Fuß Hub (nach Zeichnung) beträgt der Verbrauch an

Schmiere zu einer Pumpe binnen 24 Stunden circa 20 Loth.

Um nicht öfter die Schmiere auftragen zu müssen, legt man in die rinnenförmigen

Vertiefungen der Stopfbüchsenränder wulstförmige Leinwandlappen, auf welche diese

Schmiere aufgetragen wird. Es ist sorgfältig zu vermeiden, daß die Pumpe längere

Zeit ungeschmiert umgehe; denn dann steigert sich die Reibung ungemein, und kann

einen so hohen Grad erreichen, daß sie selbst Brüche nach sich zieht. In solchen

Fällen zittert die ganze Pumpe und es bricht meistens die Gestängplatte H, oder aber es reißt die Zugstange f. So lange noch wenige Steigröhren in Anwendung stehen,

muß man dafür Sorge tragen, daß die Pumpe nicht gehoben werde, was gleichfalls in

Folge des unterlassenen Schmierens geschehen kann. Zu diesem Ende thut man gut, die

Pumpe nach abwärts abzuspreizen.

Zur Packung der Stopfbüchsen wird in Fett getränkter Hanf angewendet. Es ist

vortheilhaft beim Einbauen einer neuen Pumpe die Packung über Tage vorzunehmen, und

sodann einen jeden Cylinder mit der daran geschobenen und gepackten Stopfbüchse

einzeln einzulassen. Die Packung muß öfters erneuert werden; in der Regel hält eine

ungefähr 4–5 Wochen aus. Ein noch so sandiges Wasser greift die Cylinder gar

nicht an; wenigstens ist an den beiden Pumpen, die schon über acht Monate

ununterbrochen arbeiten, nicht die geringste Abnützung der Cylinder zu bemerken. Der

Grund hiervon liegt darin, daß die Stopfbüchsen nach oben

gekehrt sind, und daher keine Ansammlung von Sand über denselben zulassen.

Während des Senkens kann das betreffende Schachtgestänge ungehindert umgehen, und die

tiefer oder höher aufgestellten Pumpen bewegen. Dieß ist auch in dem Falle zulässig,

wenn im Schachte 2 sich das Gleichgewicht haltende Schachtgestänge eingehängt sind,

wie dieß bei rotirenden Motoren zu geschehen pflegt; denn eine Ungleichheit der

Belastung kann hier nicht eintreten, weil jedes Schachtgestänge sowohl beim

Hinauf- als beim Hinabgehen zufolge der Construction der neuen Pumpe eine

gleiche Arbeit verrichtet. Nur in dem Augenblicke, wo die bereits aufgestellte Pumpe

mit dem Schachtgestänge in Verbindung gesetzt werden soll, muß das Schachtgestänge

auf kurze Zeit zum Stillstand gebracht werden. In diesem Falle läßt man das

Schachtgestänge die

tiefste Stellung einnehmen und preßt sodann an dasselbe die Gestängplatte mit den

vier Schrauben an.

Das Senken der beschriebenen einachsigen Pumpe von ihrem Einstellen auf ihrem alten

Platze bis zum Wiederanlassen in der um drei Klafter tieferen Stellung dauert

6–7 Stunden, was immerhin als ein sehr kurzer Zeitraum bezeichnet werden

muß.

Bei größerem Wasserandrang wäre man trotzdem nicht im Stande, diese Pumpe im Sumpfe

aufzustellen ohne ausgetränkt zu werden. Es ist daher nothwendig, mindestens zwei

derlei Pumpen im Sumpfe disponibel zu haben, von denen die eine in etwas schärferen

Umgang gesetzt wird, während man mit dem Senken der andern beschäftigt ist. Sonst

können auch beide zugleich beim langsamen Umgang des Gestänges arbeiten. Zwei Pumpen

im Sumpfe sind schon ohnehin aus dem Grunde nothwendig, um mit der Wasserhebung

nicht in Verlegenheit zu kommen, wenn an einer Pumpe etwas mangelhaft wird.

Die beiden ausgeführten Exemplare der einachsigen Pumpe mit zwölfzölligen Pistons

machen 6–7 dreischuhige Doppelhube per Minute und

jede hebt während dieser Zeit ungefähr 14 Kubikfuß Wasser. Die Förderhöhe derselben

wurde allmählich mit dem Abteufen gesteigert, und es hat sich gezeigt, daß bei 16

Klaftern die Pumpe noch sehr leicht und gut arbeitet, und daß man selbst bis 20

Klafter damit die Wasserhebung ohne Anstand vornehmen könne. Wollte man das Wasser

mit einer Pumpe noch höher heben, so müßten mehrere Bestandtheile derselben unter

den bestehenden Verhältnissen stärker gemacht werden; namentlich wäre dieß bei der

Gestängplatte und der Zugstange nothwendig.

Der Umstand, daß diese Pumpe so selten einer Nachbesserung bedarf, also

ununterbrochen fortarbeiten kann, dann daß der große und kostspielige Lederverbrauch

bei Scheibenkolben, die fast ausschließend zum Abteufen angewendet werden, ganz

wegfällt; daß ferner ein noch so sandiges Wasser ihr gar nichts schadet; endlich daß

sie vermöge ihres einachsigen Baues einen engen Raum einnimmt, daß sie sich sehr

leicht handhaben läßt, und daß die Steigröhren in einer beliebigen Richtung geleitet

werden können, und dazu verhältnißmäßig einen geringen Durchmesser haben, empfiehlt

sie insbesondere zum Gebrauche beim Abteufen von Schachten.

Aus diesem Grunde wurden in einem zweiten Schachte bei Kladno neuerdings zwei neue

derlei Pumpen mit zwölfzölligen Pistons und mit 4 Fuß Hubhöhe eingebaut und befinden

sich auch bereits im Umtriebe. Auch bei den Nachbargewerken findet diese neue Pumpe

Nachahmung.

Tafeln