| Titel: | Verfahren Minenhöhlen in kalkigem Gestein zu bilden und Marmorstücke oder Kalksteine mittelst Salzsäure zu bearbeiten; von J. C. v. Liebhaber. |

| Fundstelle: | Band 122, Jahrgang 1851, Nr. LXXIII., S. 358 |

| Download: | XML |

LXXIII.

Verfahren Minenhöhlen in kalkigem Gestein zu

bilden und Marmorstücke oder Kalksteine mittelst Salzsäure zu bearbeiten; von J. C. v.

Liebhaber.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Juli 1854,

S. 15.

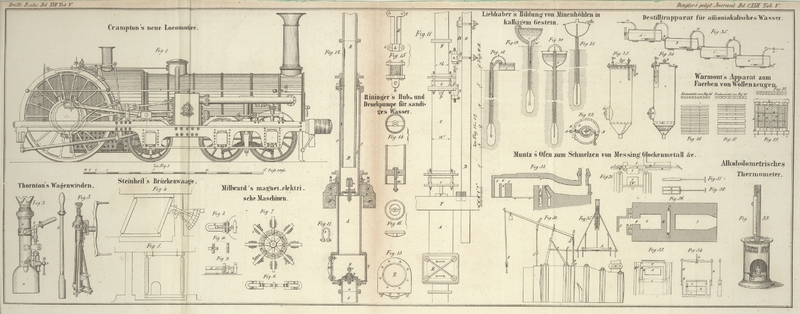

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

v. Liebhaber's Verfahren Minenhöhlen in kalkigem Gestein zu

bilden.

Im polytechn. Journal Bd. XCIV S. 433 wurde

das Verfahren von Courberaisse mitgetheilt, um bei

Sprengungen in Marmor oder Kalkstein die Bohrlöcher durch Einbringen von Salzsäure am untern Ende der

Minenhöhlen auszuweiten, und in Bd. XCIX S. 111 der Apparat beschrieben, welchen

sich Baron, v. Liebhaber zur Ausführung dieses Verfahrens

für England patentiren ließ. Das neueste Patent desselben vom 14 Nov. 1850 betrifft Verbesserungen dieses

Apparates.

Fig. 18 zeigt

eine Anordnung des Apparats zum Einbringen der Säure und Entweichen der Producte.

Das Bohrloch ist als am unteren Ende bereits durch die Salzsäure zu einer kleinen

Höhle ausgeweitet dargestellt. c ist das Gefäß welches

die Salzsäure enthält; dasselbe kann wie die davon ausgehenden Röhren aus

Gutta-percha gemacht seyn. Man läßt die Säure durch das Heberrohr b in die Höhlung e gelangen.

Die Kohlensäure, welche durch die Einwirkung der Salzsäure aus dem Kalkstein frei

wird, entweicht durch den Zwischenraum zwischen der Röhre c und der sie einschließenden Röhre a, aus

welcher letztern sie oben seitwärts entweicht, wobei die als Schaum mit

fortgerissene Flüssigkeit wieder in das Gefäß c

gelangt.

Bei der Vorrichtung Fig. 19 wird kein Heberrohr angewandt, sondern die Röhre b, durch welche die Säure in die Höhlung fließt, geht

von dem unteren Theile des Säurebehälters aus, und ist bei b' mit einem Hahn versehen, so daß man beliebig kleine Portionen der Säure

einlassen kann, was namentlich dann nöthig ist, wenn die Wand der Höhlung Risse hat.

Die Kohlensäure und der Schaum entweichen hier ebenfalls durch eine äußere Röhre

9.

Fig. 20 zeigt

eine Anordnung, wobei die Säure aus ihrem Behälter c

durch eine kleine Oeffnung in das äußere Rohr ausläuft und die Producte durch das

innere Rohr hinaufgetrieben werden. Das Herausschaffen der Producte läßt sich

dadurch erleichtern, daß man mit dem Säurebehälter (welcher in diesem Falle

geschlossen seyn muß) eine Kammer verbindet, welche Kalkmilch enthält, damit durch

die Absorption der Kohlensäure ein theilweises Vacuum im ganzen System erzeugt

wird.

Anstatt der Kammer mit Kalkmilch kann man auch eine Luftpumpe anwenden, wie Fig. 21 zeigt;

d ist das zur Luftpumpe führende Rohr.

Um die Größe der durch die Salzsäure gebildeten Minenhöhle zu finden, empfiehlt der

Patentträger dieselbe mit einer Mischung von 10 Th. Schießpulver und 90 Th.

Sägespänen zu füllen, welche man vor dem Hineinbringen abgemessen hat. Um die

Mischung wieder herauszuschaffen, wird das Schießpulver, welches sie enthält, bei

offenem Bohrloch zur

Entzündung gebracht, worauf durch die entwickelten Gase die Masse wieder

herausgeworfen wird.

Ein anderer patentirter Gegenstand ist die Anwendung von Salzsäure, um solche Steine,

welche wie Marmor, Kalkstein etc. durch dieselbe aufgelöst werden, an der Oberfläche

zu ebnen, und also das Schleifen, welches sonst auf die Zurichtung im Rohen folgen

würde, dadurch zu ersetzen. Um z.B. einem derartigen Stein eine ebene Fläche zu

geben, wird derselbe, diese Fläche nach abwärts gekehrt, über einem Gefäß mit

verdünnter Salzsäure aufgehängt und dann so weit niedergelassen, daß er mit der

Säure in Berührung kommt, worauf diese zunächst die am meisten vorspringenden Theile

auflöst. Nachdem dadurch im Ganzen genommen eine ebene Fläche erzielt ist, wird

dieselbe dadurch mehr geglättet, daß man sie in gleicher Weise mit einer immer mehr

verdünnten Säure in Berührung bringt. – Soll bloß auf einen Theil der

Oberfläche des Steins gewirkt werden, so werden die übrigen Theile derselben mit

einem die Säure abhaltenden Ueberzug versehen. In solcher Art können z.B.

Inschriften oder verzierte Oberflächen hergestellt werden, welche der Patentträger

auch auf die Weise entstehen läßt, daß er die Inschrift oder Verzierung aus Cement,

welches ebenfalls von der Säure aufgelöst wird, auf der Oberfläche des Steins

erhaben anbringt, und dann die Säure einwirken läßt. Diese löst nun sowohl das

Cement, als die nicht mit Cement bedeckten Stellen des Steines auf, vertieft also

die letzteren, während an den ursprünglich mit Cement bedeckten Stellen die

Inschrift oder Verzierung in Steinmasse erhaben stehen bleibt.

Um die bei derartigen Arbeiten benutzte Salzsäure wieder zu gewinnen, vermischt der

Patentträger die entstandene Flüssigkeit (welche eine neutrale Auflösung von

salzsaurem Kalk ist) mit Schwefelsäure, wodurch der Kalk in Form von Gyps

ausgeschieden wird, den er dann abfiltrirt. Der zur Verarbeitung der Flüssigkeit

dienende Apparat ist in Fig. 23 in der

Seitenansicht, in Fig. 22 im Grundriß und in Fig. 24 im Durchschnitt

nach der Linie AB dargestellt. Die Flüssigkeit

kommt nämlich in das cylindrische Gefäß C, welches mit

Blei gefuttert ist; der untere Theil desselben ist conisch, und am Boden ist ein

Filter angebracht, mit Sand als Filtrirmaterial, welches zwischen zwei

durchlöcherten Platten h, h eingeschlossen ist. D ist eine Oeffnung um das Filter repariren zu können,

wenn dieß nöthig ist. G ist der Deckel des Cylinders; 6

ein Sicherheitsventil daran. E ist ein selbstthätiges

Ventil zum Einführen der Flüssigkeit. e ist ein Gefäß,

welches Salzsäure enthält, und f ein mit Kalksteinstücken

gefüllter durchlöcherter Cylinder an einer Stange g,

welche durch eine Stopfbüchse geht; je tiefer man den durchlöcherten Cylinder in das

Gefäß e einsenkt, desto mehr Kohlensäure entwickelt

sich, und man kann also leicht denjenigen Druck erzeugen, welcher die Flüssigkeit

schnell durch das Sandfilter hindurch preßt. Dieser Druck wird durch das Manometer

K angezeigt.

Der Apparat wird folgendermaßen angewandt: man gibt die aus salzsaurem Kalk

bestehende Flüssigkeit in das Gefäß, nachdem man die Oeffnung D zuvor verschlossen hat, und gießt dann soviel Schwefelsäure hinein, als

zur Zersetzung des Kalksalzes erforderlich ist; hierauf senkt man den durchlöcherten

mit Kalkstein gefüllten Cylinder in die Salzsäure, worauf die freiwerdende

Kohlensäure in C übergeht, auf die Oberfläche der

Flüssigkeit drückt und reine Salzsäure durch das Filter treibt. Wenn keine

Flüssigkeit mehr durch das Filter läuft, zieht man den durchbrochenen Cylinder f aus dem Gefäß e und öffnet

das Sicherheitsventil. Hierauf bringt man Wasser in den Behälter C und erzeugt wieder eine Quantität kohlensauren Gases,

welches jetzt auf das Wasser drücken und dieses durch das Filter pressen wird, wobei

es alle zurückgebliebene Säure mit sich nimmt. Der Rückstand im Behälter C besteht dann aus Gyps, welchen man herausnehmen,

trocknen und verkaufen kann.

Tafeln