| Titel: | Alkoholometrisches Thermometer von Lerebours und Secretan, zur Bestimmung des Alkoholgehalts der Weine. |

| Fundstelle: | Band 122, Jahrgang 1851, Nr. LXXV., S. 363 |

| Download: | XML |

LXXV.

Alkoholometrisches Thermometer von Lerebours und Secretan, zur Bestimmung des

Alkoholgehalts der Weine.

Aus dem Journal de Pharmacie, Nov. 1851, S.

333.

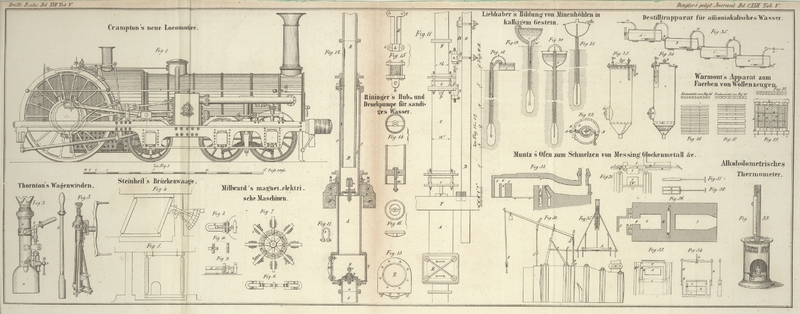

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Lerebours' und Secretan's alkoholometrisches

Thermometer.

Die Aräometer für Branntwein und Weingeist, unter welchen Gay-Lussac's

Centesimal-Alkoholometer das genaueste ist, sind zum Probiren der Weine nicht

anwendbar, weil diese außer dem Alkohol und Wasser auch Farbstoffe und Salze

enthalten. Man kann sich zwar dadurch helfen, daß man aus dem Wein den Alkohol

abdestillirt, aber diese Operation erfordert ziemlich viel Zeit und einige

Geschicklichkeit; man wünschte daher längst einen einfachen und bequemen Apparat zu

besitzen, womit sich der Alkoholgehalt der Weine direct bestimmen läßt.

Hr. Dr. Louis Jabarié

in Montpellier hatte zuerst die Idee ein Instrument zu construiren, welches auf die

verschiedenen Temperaturgrade, wobei die geistigen Flüssigkeiten kochen, gegründet

ist. Er berücksichtigte auch den Einfluß des verschiedenen Barometerstandes aus den

Siedepunkt und gab hierzu seinem Centesimal-Oenometer Correctionstabellen

bei.

Auf dasselbe Princip gründet sich das Thermometer mit Zifferblatt, welches der

Abbé Brossard-Vidal zu Toulon im J. 1842

construirte und èboullioscope-alcoométrique nanntePolytechn. Journal Bd. XCVIII S.

376.; aber die mechanischen Mängel seines Systems rechtfertigen vollkommen die

wenig günstige Aufnahme, welche sein Apparat fand.

Das von Conaty verbesserte alkoholometrische Thermometer

(thermomètre-alcoométrique),

wie es von den HHrn. Lerebours

und Secretan (opticiens de l'Observatoire, place du Pont-neuf,

in Paris) angefertigt wird, gründet sich ebenfalls auf den verschiedenen Siedepunkt

der geistigen Flüssigkeiten. Bekanntlich kommt das Wasser (unter dem Luftdruck von

760 Millimetern) bei 100° Celsius ins Kochen. Es ist klar, daß eine Mischung

von Wasser und Alkohol bei einer Temperatur zwischen 100° und 78° C.

ins Sieden kommen muß, und daß der Siedepunkt 100° um so näher seyn wird, je

mehr Wasser die Mischung enthält. Es war zu befürchten, daß die fremdartigen Körper,

welche die Weine und

geistigen Flüssigkeiten gewöhnlich enthalten, z.B. Zucker, ätherische Oele,

Farbstoffe etc., den Siedepunkt verändern; durch Versuche ist jedoch die merkwürdige

Thatsache vollkommen erwiesen, daß der Siedepunkt der geistigen Flüssigkeiten von

den fremdartigen Stoffen, welche sie enthalten können, unabhängig ist. Dieß ist zwar

nicht absolut richtig, aber der Einfluß dieser Substanzen verändert den Siedepunkt

so wenig, daß der Unterschied beim Probiren der im Handel vorkommenden Weine und

geistigen Flüssigkeiten unberücksichtigt bleiben kann. Wir wollen als Beispiel den

Zucker wählen, welcher am häufigsten angewandt wird, um den Gehalt der geistigen

Flüssigkeiten zu maskiren; löst man Zucker in Weingeist auf, so absorbirt er eine

gewisse Menge Wasser, macht dadurch den Alkohol stärker und erniedrigt folglich

dessen Siedepunkt; andererseits wirkt aber dieser Zucker als Salz und verzögert das

Sieden (bekanntlich kocht das mit Salz gesättigte Wasser erst bei 110° C.).

Diese zwei entgegengesetzten Wirkungen compensiren sich zwar nicht ganz genau, aber

annähernd genug für die alkoholometrischen Proben.

Der neue Apparat Fig. 39 besteht aus einem kupfernen Kochgefäß, in welches man eine kleine

Quantität von der zu prüfenden Flüssigkeit gibt. Eine Weingeistlampe erhitzt die

Flüssigkeit und bringt sie in fünf Minuten zum Sieden; ein

Quecksilber-Thermometer, welches nach Versuchen graduirt ist, hat die

Alkoholgrade, welche den Centesimalgraden des Gay-Lussac'schen Alkoholometers entsprechen, auf einer beweglichen

Scala. Dieses Thermometer taucht man in das Siedegefäß in dem Maaße als die

Flüssigkeit sich erhitzt; die Quecksilbersäule steigt und bleibt im Augenblick des

vollen Siedens lange genug stehen, um den wahren Grad der Flüssigkeit gut ablesen zu

können. Zahlreiche Versuche haben die Genauigkeit dieses Instruments erwiesen,

weßhalb sein Gebrauch bei den Octrois von Paris, den bürgerlichen Spitälern der

Seine und bei mehreren anderen Zweigen der öffentlichen Verwaltung amtlich

vorgeschrieben wurde.

Aus demjenigen, was wir oben gesagt haben, ist leicht ersichtlich, daß das Instrument

bei dem Barometerstand von 760 Millimetern genau seyn muß. Ist dieß aber auch bei

dem so veränderlichen Druck unserer Atmosphäre der Fall? Keineswegs, aber man hat

diesen Fall vorgesehen und das Problem auf eine sinnreiche Weise gelöst. Man wählte

den Siedepunkt des Wassers als Basis und bewerkstelligt die Correction

folgendermaßen. Wenn man das Thermometer in kochendes Wasser taucht, so zeigt es

eine Temperatur an, welche vom Gewicht der Atmosphäre abhängt; die Temperatur ist

höher, wenn der Luftdruck stärker ist, sie ist niedriger, wenn er geringer ist.

Jeden Tag macht man einen vorläufigen Versuch, indem man Wasser kochen läßt, und da

die graduirte Scala, worauf sich die Abtheilungen befinden, an der Thermometerröhre

verschiebbar ist, so führt man die 0 der Scala (welche den Siedepunkt des reinen

Wassers repräsentirt) vor den Scheitel der Quecksilbersäule. Auf diese Weise ist das

Instrument regulirt und gibt für die folgenden Proben Resultate, welche keiner

Correction bedürfen.

Mittelst dieses einfachen und tragbaren kleinen Apparats läßt sich der Alkoholgehalt

von Weinen, Vieren, Aepfelweinen und geistigen Getränken genau bestimmen, wozu man

dieselben bisher der Destillation unterziehen mußte.

Tafeln