| Titel: | Amerikanische Schraubenzwingen. |

| Fundstelle: | Band 123, Jahrgang 1852, Nr. II., S. 14 |

| Download: | XML |

II.

Amerikanische Schraubenzwingen.

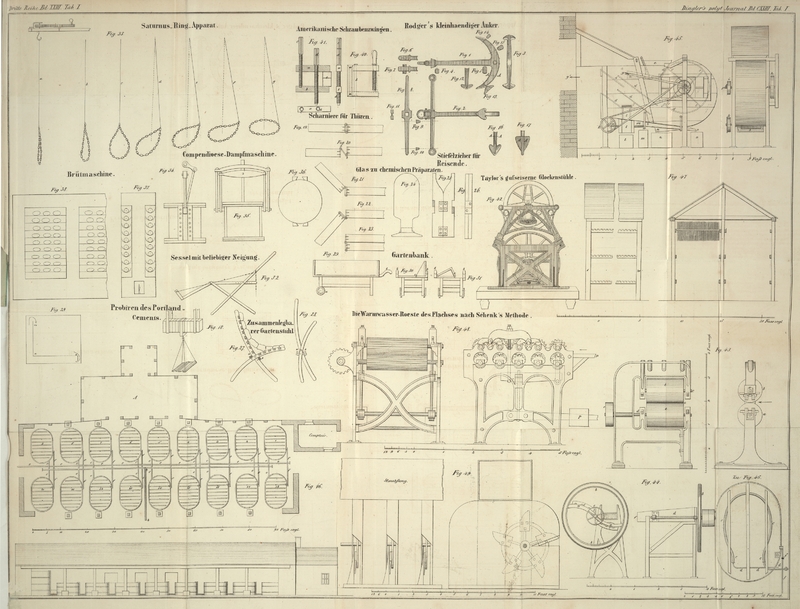

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Amerikanische Schraubenzwingen.

In der amerikanischen Abtheilung der Londoner

Industrie-Ausstellung befand sich unter andern Werkzeugen für

Tischler oder überhaupt Holzarbeiter, auch eine eigenthümliche Art von

Schraubenzwingen, welche nicht nur äußerst einfach, wohlfeil und dauerhaft ist,

sondern bei größerer Wirkung keinen einzigen derjenigen Fehler hat, die unseren

gewöhnlichen Schraubenzwingen insgesammt anhängen. Um die Vorzüge der amerikanischen

Schraubenzwingen vor den gewöhnlichen gehörig würdigen zu können, wird es wohl

nothwendig seyn, die Nachtheile der letzteren aufzuzählen.

Die gewöhnliche Schraubenzwinge unserer Tischler, Fig. 40, besteht aus

einem auf einer Seite offenen Rahmen, dessen vierte Seite durch die Schraube oder

Spindel gebildet wird. Die zwei der Spindel gegenüberliegenden Ecken a, a des Nahmens sind zusammengeschlitzt oder

zusammengezinkt und geleimt. Geschieht dieß auch mit der größten Sorgfalt, so wird

diese Verbindung doch nicht lange der Wirkung der stark angezogenen Schraube

widerstehen können, sondern die Schraubenzwinge wird bald aus dem Leime gehen,

besonders wenn dieselbe an einer Wand hängend Feuchtigkeit angezogen hat, und dann

beim Gebrauche in die

Nähe eines Ofens kommt. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, und die beiden

freistehenden Schenkel der Zwinge parallel zu einander zu halten, nimmt man

gewöhnlich seine Zuflucht zu einer eisernen Schraube b,

welche durch die genannten Schenkel geht, und mit Kopf und Mutter versehen ist.

Diese Schraube vergrößert die ursprünglichen Gestehungskosten des Werkzeuges, ohne

jedoch ihren Zweck vollkommen zu erfüllen; denn da sich Kopf und Mutter in das Holz

eindrücken, so stehen auch bald die freistehenden Arme nicht mehr unter einem

rechten, sondern unter einem stumpfen Winkel zum gemeinschaftlichen Rückenstücke,

wie dieß durch punktirte Linien in Fig. 40 angegeben ist.

Spannt man nun zwei Holzstücke, welche zusammengeleimt werden sollen, in eine solche

Schraubenzwinge, so kommt der Druck der Spindel nicht mehr unter einem rechten

Winkel gegen die zu leimenden Flächen, sondern unter einem schiefen, und die Folge

davon ist, daß die durch den Leim schlüpfrig gemachten Flächen auf einander gleiten,

die Holzstücke sich also auf einander verschieben. Dieses Verschieben findet noch

viel eher statt, wenn die Spindel, was sehr bald geschieht, etwas zu viel Platz in

ihrer Mutter bekommt; denn dann wird auch jene sich schief stellen, wie dieß die

punktirten Linien in Fig. 40 zeigen. Sehr

häufig muß deßhalb der Tischler seine Zwingen wieder öffnen, die auf einander zu

leimenden Holzstücke wieder in die gehörige Lage bringen, und dann mit aller

Vorsicht zu Werke gehen, um ein nochmaliges Verschieben zu vermeiden. Wird, was

ebenfalls sehr gewöhnlich ist, eine Schraubenspindel krumm, so beschreibt dasjenige

Ende derselben, welches auf den zu leimenden Körper drücken soll, einen Kreis,

sobald die Spindel gedreht wird, statt auf ein und demselben Punkte zu bleiben, und

auch dieser Uebelstand gibt sehr oft Veranlassung dazu, daß die auf einander zu

leimenden Holzstücke auf einander rutschen. Wollte der Tischler das Ende der Spindel

direct auf den zu leimenden Körper aufsetzen, so würden sich bleibende Eindrücke und

Vertiefungen auf demselben bilden, und um dieß zu vermeiden, ist er genöthigt unter

jede Spindel ein Brettstückchen, eine sogenannte Beilage zu legen. Hiermit hat

derselbe aber wieder einen Körper mehr unter den Händen, auf welchen er auch noch zu

achten hat, und das Geschäft des Leimens, welches so rasch als möglich vor sich

gehen soll, wird nur zu oft durch fehlende, verwechselte oder hinabgefallene

Beilagen verzögert.

Alle diese Uebelstände sind bei der nun zu beschreibenden Schraubenzwinge vollständig

vermieden. Sie ist nicht geleimt, kann also auch nicht aus dem Leime gehen,

erfordert keine eiserne Schraube, und ihre erste Anfertigung ist billiger. Ein Verschieben der zu

verleimenden Holzstücke ist unmöglich, da der Druck immer senkrecht zu den zu

vereinigenden Flächen gerichtet ist. Ein Wackeligwerden der Spindeln in ihren

Muttern ist von gar keinem Einflüsse, ebensowenig als ein Krummwerden einer Spindel

schadet. Die Beilagen sind entbehrlich, da die Spindel nicht auf den zu leimenden

Körper direct drückt, und die drückenden Oberflächen groß genug sind, um keine

bleibende Spur zu hinterlassen. Außerdem kann der Druck der Schraubenzwinge viel

größer gemacht werden, als derjenige ist, welchen man mit der Schraube direct

hervorbringen kann.

Fig. 41

stellt die neue Schraubenzwinge, wie sie bereits in der mechanischen Werkstätte der

Augsburger polytechnischen Schule angewandt ist, im Durchschnitte und in zwei

Ansichten, und zwar im zwölften Theil der natürlichen Größe dar. Sie besteht aus

zwei prismatischen Hölzern a und b, und zwei hölzernen Schraubenspindeln c, d.

Die eine derselben c hat ihre Mutter in dem Prisma a, während sich die Mutter für die zweite Spindel d in dem Prisma b

befindet.

Durch die Mitte des Prismas a ist ein Loch gebohrt, in

welchem die Spindel d etwas Spielraum hat. In dem Prisma

b dagegen befindet sich eine Vertiefung, in welche

das cylindrische Ende der Spindel c paßt. Da durch den

Handgriff der Spindel eine Schulter gebildet wird, welche sich an das Prisma a anlegt, so werden die beiden Hölzer a, b einander genähert, sobald man die Spindel d rechts dreht. Die Spindel c dagegen wird bei einer ähnlichen Drehung die beiden Hölzer von einander

entfernen wollen. Dreht man beide Schrauben in entgegengesetzten Richtungen, so kann

man den Zwischenraum zwischen den beiden Hölzern a, b

beliebig größer oder kleiner machen, und folglich dem einzuspannenden Gegenstande

anpassen. Dieser wird bei e zwischen die frei stehenden

Prismenhälften gelegt. Hat man die Spindel c vorher

etwas nachgelassen, und zieht dann die Spindel d an, so

wird, vorausgesetzt daß e ebensoweit von d entfernt ist als c, der

halbe Druck der Schraube d auf den Körper e kommen, und dieser mäßig fest gehalten werden. Zieht

man hierauf die Schraube c an, so wird das Prisma a einen gleicharmigen Hebel bilden, für welchen die

Schulter d der Drehungspunkt ist, und folglich wird auch

der ganze Druck den die Schraube c gegen das Prisma b ausübt, auf die Einlage e

übertragen werden, die dann ebenso zusammengepreßt wird, als wenn die Spindel c direct auf dieselbe wirkte. Will man den Druck

vergrößern, so legt man den zu verleimenden Gegenstand näher an die Spindel d. Der Hebel, welchen das Prisma a bildet,

wird hiedurch ungleicharmig, und der kürzere Arm übt den Druck aus, während die

Schraube c auf den längeren wirkt.

C. Walther.

Tafeln