| Titel: | Maschine zur Erzeugung von Triebkraft vermittelst der Ausdehnung atmosphärischer Luft durch die Wärme; patentirt für Edward Dünn in London, am 26. Dec. 1850. |

| Fundstelle: | Band 123, Jahrgang 1852, Nr. XVI., S. 86 |

| Download: | XML |

XVI.

Maschine zur Erzeugung von Triebkraft vermittelst

der Ausdehnung atmosphärischer Luft durch die Wärme; patentirt für Edward Dünn in London, am 26.

Dec. 1850.

Aus dem London Journal of arts, Sept. 1851, S.

253.

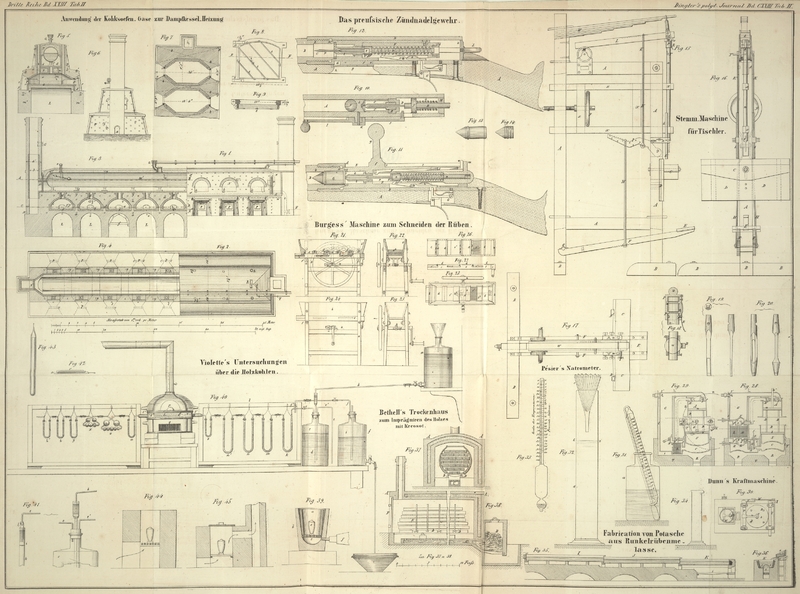

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Dunn's Maschine zur Erzeugung von Triebkraft vermittelst der

Ausdehnung atmosphärischer Luft durch die Wärme.

Bei dieser Maschine (welche sich in der amerikanischen Abtheilung der Londoner Industrie-Ausstellung befand) wird der

Wärmestoff, nachdem er seine ausdehnende Wirkung vollbracht hat, an metallische

Substanzen übertragen, und von diesen in gewissen Intervallen oder nach jedem Hub

der Maschine wieder nach dem wirkenden Medium zurückgeleitet; die hauptsächliche

Zuführung des Wärmestoffs ist dabei von der Consumtion des Brennmaterials

unabhängig. Demgemäß wird, während bei der Dampfmaschine der Wärmestoff in dem

Condensator beständig verloren geht oder in der Atmosphäre sich verliert, bei

vorliegender Maschine der Wärmestoff immer wieder von neuem benützt.

Der Patentträger braucht daher die Brennmaterialien nur dazu, den durch die Expansion

des wirksamen Mediums und durch Strahlung veranlaßten so wie den kleinen bei der

Uebertragung der Wärme unvermeidlichen Wärmeverlust wieder zu ersetzen.

Die Figuren 28

und 29 sind

Längendurchschnitte zweier Anordnungen der Maschine,

welche in allen wesentlichen Punkten übereinstimmen, und nur in einigen Details

differiren; Fig.

30 ist ein Horizontaldurchschnitt von Fig. 29. A und B sind zwei Cylinder

von ungleichem Durchmesser, welche mit Kolben a und b versehen sind. A wird der

Füllungscylinder (supply-cylinder) und B der Arbeitscylinder (working-cylinder) genannt. a' ist die

an den Kolben a befestigte Kolbenstange, C ein Cylinder mit sphärischem Boden, welcher an den

Arbeitscylinder befestigt ist und der Expansionsheizer

genannt wird; D, D sind Stangen, welche die Kolben a und b mit einander

verbinden. E ist ein selbstthätiges Ventil, das sich in

den Füllungscylinder, F ein ähnliches Ventil, das sich

nach außen öffnet. Letzteres befindet sich in der Ventilbüchse c, welche durch eine Röhre mit einem cylindrischen

Recipient G verbunden ist. H

ist ein cylindrisches Gefäß mit einem umgekehrten sphärischen Boden, der Heizer genannt; I ein

conisches Ventil, welches in einer Kammer wirkt, die eine Communication zwischen dem

Expansionsheizer C und dem Heizer H bildet; K ein anderes in der Ventilkammer

e befindliches Kegelventil. L und M sind zwei parallelepipedische Gefäße,

die sogenannten Regeneratoren, welche mit Drahtgeweben ganz durchzogen sind; f, f, g, g Röhren, welche eine directe Communication

zwischen dem Recipient G und dem Heizer H durch die Regeneratoren darbieten. N, N sind zwei gewöhnliche Schieberventile, welche dazu

dienen, abwechselnd die Communication zwischen den Röhren f,

f, g, g und den Exhaustionskammern O und P herzustellen; eine Röhre h

setzt die Ventilkammer e mit der Exhaustionskammer P in Verbindung; die Röhre i

führt aus der Exhaustionskammer O: Q ist eine mit einem

Hahn versehene Röhre, welche in den Recipient G führt;

R, R Feuerstellen zum Heizen der Kessel H und C: l, l Feuerkanäle,

die sich bei l¹ endigen. S ist ein cylindrischer an den Kolben b

befestigter Behälter mit einem gewölbten Boden, welcher dem Boden des

Expansionsbehälters C entspricht. Dieser Behälter S wird unten mit feuerfestem Thon und nach oben zu mit

Asche oder einem andern schlechten Wärmeleiter gefüllt; sein Zweck ist, jede

intensive und schädliche Hitze von dem Kolben b und dem

Cylinder B abzuhalten. T, T

ist das die Feuerstellen und Heizer umgebende feuerfeste Gemäuer.

In den Figuren

29 und 30 sind zur Bezeichnung der entsprechenden Theile gleiche Buchstaben

gewählt. Hiezu kommen noch folgende Theile. U ist eine

in Lagern m liegende schwingende Welle; n ein von der Mitte dieser Welle abstehender Arm,

welcher durch ein Gelenk o mit dem Kolben b verbunden ist. Ein anderer an dem äußersten Ende der Welle U befindlicher Arm V steht

durch eine Stange W mit einer an der Welle Y befestigten Kurbel X in

Verbindung. Z stellt den Umfang eines Schwungrades vor.

Ehe wir die Wirkungsweise der Maschine beschreiben, bemerken wir, daß die

Kolbenstange a¹ nur den Ueberschuß der wirkenden

Kraft des Kolbens b über die rückwirkende Kraft des

Kolbens a aufnimmt und transmittirt. Dieser

Kraftüberschuß kann durch die gewöhnlichen Hülfsmittel, z.B. Gelenke, Lenkstangen

und Kurbeln, dem Mechanismus mitgetheilt oder auch direct auf Pumpwerke oder Gebläse

übertragen werden. Die conischen Ventile K und I können durch gewöhnliche Hülfsmittel, z.B. durch

excentrische Scheiben, in Wirksamkeit gesetzt werden, nur muß die Anordnung so

getroffen seyn, daß das Ventil K in dem Augenblick sich

zu öffnen beginnt, wo der Kolben seinen Aufgang vollendet, und sich schließt, wenn

der Kolben seinen Niedergang vollendet, während das Ventil I die entgegengesetzte Bewegung macht. Auf ähnliche Weise öffnet und

schließt sich das Schieberventil N¹, Fig. 29,

beziehungsweise bei Beendigung des Auf- und Niederganges des Kolbens, wie das

Schieberventil einer gewöhnlichen Hochdruckmaschine. Man sieht, daß das Gelenk o, wie die Kolbenstange a¹ nur den erwähnten Kraftüberschuß des Kolbens b transmittirt.

Die Wirkungsweise der Maschine Fig. 28 ist nun folgende.

Nachdem das Brennmaterial in den Feuerstellen R, R

angezündet worden ist, wird ein gelindes Feuer unterhalten, bis die Heizer und die

unteren Theile der Regeneratoren eine Temperatur von ungefähr 500° F.

(208° Reaumür) erlangt haben. Sodann wird mit Hülfe einer Handpumpe durch die

Röhre Q Luft in den Recipienten G gepreßt, bis der innere Druck 8 bis 10 Pfund auf den Quadratzoll

beträgt, und das Ventil I geöffnet.

Die comprimirte Luft tritt sofort unter den Kolben b, und

bewegt ihn aufwärts, während die in dem Cylinder A

enthaltene Luft von dem Kolben a durch das Ventil F in den Recipient gedrückt wird. Da die Schieberventile

N, N vorher in eine solche Lage gebracht wurden, daß

die Durchgänge f, f frei sind, so tritt die Luft aus dem

Recipient, durch die in L befindlichen Drähte

streichend, in den Heizer H und von da in den

Expansionsheizer C. Zwischen den Drähten wird die

Temperatur der Luft erhöht und ihr Volumen vergrößert. Das kleinere aus dem Cylinder

A gedrückte Volumen wird daher hinreichen, um den

größeren Raum des Cylinders C auszufüllen. Ehe der

Kolben seinen höchsten Stand erreicht, schließt sich das Ventil I und bei Beendigung des Hubes öffnet sich das Ventil K. Dadurch wird der Druck von unten beseitigt, der

Kolben sinkt herab und die in dem Cylinder C befindliche

erhitzte Luft tritt durch e, h, P und g in den Regenerator M; bei

ihrem Durchgang durch die zahlreichen von den Drähten gebildeten Zellen nimmt ihre

Temperatur mehr und mehr ab, bis sie, beinahe ihres ganzen Wärmegehaltes beraubt,

bei i hervorkommt. So wie der Kolben a niederzusteigen beginnt, schließt sich das Ventil F und öffnet sich das Ventil E, wodurch von Neuem atmosphärische Luft in den Cylinder A tritt. Am Ende des Niederganges schließt sich das

Ventil K und öffnet sich wieder das Ventil I, und so wird eine beständig hin- und hergehende

Bewegung erhalten. Nach einer gewissen Anzahl von Huben wird sich natürlich die

Temperatur der Drähte des Regenerators verändern; diejenige der Drähte in M wird allmählich erhöht, die der Drähte in L vermindert. Die Stellung der Schieberventile N, N sollte daher jedesmal nach ungefähr 50 Kolbenhuben

umgekehrt werden. Dann streicht die heiße Luft aus C

durch die zum Theil abgekühlten Drähte in L, während die

kalte Luft aus dem Recipient durch die heißen Drähte von M strömt und mit der gehörigen Temperatur in H

anlangt. Auf diese Weise nehmen die Regeneratoren abwechselnd den Wärmestoff auf und

geben ihn ab, wodurch die circulirende Luft, dem Princip gemäß, unabhängig von jeder

Verbrennung erhitzt wird, nachdem die Maschine einmal in Bewegung gesetzt ist.

Die Wirkungsweise der in Fig. 29 und 30

dargestellten Maschine ist der so eben beschriebenen ähnlich, nur daß der

Regenerator in einem einzigen Behälter angeordnet ist, und daß die darin

befindlichen Drähte den Wärmestoff von der aus dem Behälter C tretenden Luft aufnehmen und ihn an die Luft abgeben, welche bei jedem

Hub in den Arbeitscylinder tritt. Die Art, wie der aufwärts gerichtete

Kraftüberschuß des Kolbens b, Fig. 29, in Verbindung

mit der durch seine Schwere veranlaßten abwärts gerichteten Kraft zur Erzeugung der

rotirenden Bewegung benützt wird, ist aus der Abbildung leicht zu entnehmen. Die

relativen Durchmesser des Füllungscylinders und des Arbeitscylinders hängen von der

Ausdehnbarkeit des wirkenden Mediums ab. Bedient man sich der atmosphärischen Luft

oder anderer permanenter Gase, so dürften sich die Flächeninhalte der Kolben wie 2 :

1 verhalten; kommt dagegen ein anderes Medium als atmosphärische Luft in Anwendung,

so ist es unumgänglich nothwendig, die Röhre i und die

Ventilkammer k des Ventils E

durch eine Röhre, welche hier durch punktirte Linien angedeutet ist, zu verbinden. Das bei i entweichende Fluidum versorgt, wenn eine solche

Verbindungsröhre angebracht ist, den Füllungscylinder unabhängig von der äußeren

Communication, und das wirksame Medium macht einen beständigen Kreislauf durch die

Maschine.

Tafeln