| Titel: | Die Benutzung der aus den Verkohkungsöfen entweichenden brennbaren Gase zur Dampferzeugung. |

| Fundstelle: | Band 123, Jahrgang 1852, Nr. XIX., S. 103 |

| Download: | XML |

XIX.

Die Benutzung der aus den Verkohkungsöfen

entweichenden brennbaren Gase zur Dampferzeugung.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Ueber Benutzung der Gase von Kohksöfen zur

Dampferzeugung.

Die Benutzung der aus den Verkohkungsöfen abziehenden brennbaren Oase (welche bereits

im polytechn. Journal Bd. CXVI S. 446

besprochen wurde) ist ein Gegenstand von großer Wichtigkeit. Man erlangt nicht

allein auf Eisenhütten dadurch eine wohlfeile Triebkraft, besonders für Gebläse und

Gichtzüge, sondern auch in den Steinkohlengruben, in der Nähe von deren Schächten

Verkohkungsöfen für Hüttenwerke und Eisenbahnen bestehen, kann man dadurch die

Förderungs-, Wasserhebungs- und Fahrmaschinen auf eine wohlfeilere und

bessere Art in Betrieb setzen als es jetzt der Fall ist. Es wird daher nachstehende

genaue Beschreibung der Verkohkungsöfen mit Dampfkessel und des Betriebes derselben

vielen Lesern willkommen seyn; sie ist aus Valerius' Traité de la Fabrication de la fonte (Bruxelles 1851) und aus den Annales des mines, 1ste Lief. 1851 entnommen.

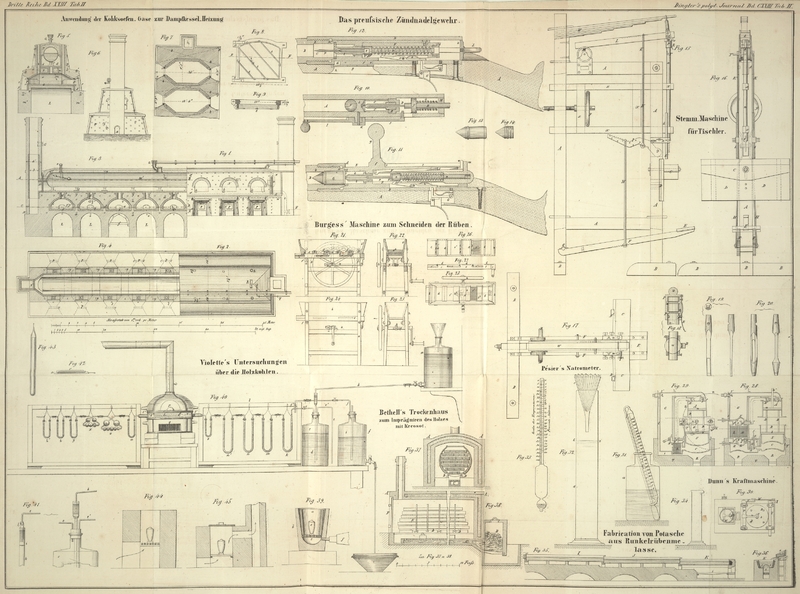

Fig.

1–7 stellen ein Gemäuer mit acht Oefen nebst Kessel bar, welcher den Dampf

für eine Maschine von 80 Pferdekräften liefern kann. Fig. 1 Längenaufriß; Fig. 2

Grundriß; Fig.

3 senkrechter Längendurchschnitt nach AB; Fig.

4 horizontaler Durchschnitt nach CD in

Fig. 3;

Fig. 6

Endansicht des Ofengemäuers; Fig. 7 horizontaler

Durchschnitt nach EF in Fig. 1; Fig. 5 Querdurchschnitt

durch die Achse eines Ofens.

Die Verkohkungsöfen. – Sie haben ein doppeltes

Gemäuer, von denen das äußere aus gewöhnlichen Ziegelsteinen besteht.

s, s Herdsohle von feuerfesten Ziegelsteinen, welche auf

die hohle Kante gestellt sind.

v, v Gewölbe; Fig. 3 stellt ein solches

Gewölbe dar, in welchem noch die Chablone befindlich ist.

H Esse in der Mitte des Ofens.

h, h kleinere Essen an den Seiten, da wo das conische

Gewölbe beginnt.

Der Querschnitt der Esse H hat einen großen Einfluß auf

die Verkohkung; er ist gleich oder wenig größer als die Summe der Querschnitte von

den Essen h, h.

P, P Thüren zum Einbringen der Steinkohlen und zum

Ausbringen der Kohks.

I, I, Fig. 5, gußeiserne

Platten, die in gleicher Höhe mit dem Boden vor jeder Thür liegen, auf welche beim

Laden des Ofens die Steinkohlen gestürzt werden, und worauf die ausgezogenen Kohks

fallen.

c gußeiserne Thürgewände, die in das Gemäuer eingelassen

sind.

m gußeiserne Balken, welche die Decken über den Thüren

tragen.

L Gewölbe unter den Herdsohlen der Oefen.

Da diese Gewölbe den Zweck haben, die Herdsohlen gegen die Feuchtigkeit zu schützen,

so läßt man sie leer und füllt sie nur unvollkommen mit Schutt aus. Eins von diesen

Gewölben, Fig.

3, ist noch mit der Chablone f, g, g

versehen.

m', m',Fig. 1,

Mauern, welche die Enden der Grundgewölbe verschließen; sie sind mit Oeffnungen o versehen, die etwas über der Sohle zu Tage ausgehen,

so daß Luft in den Gewölben circuliren kann.

a, a kleine Canäle zur Abführung der Feuchtigkeit in dem

Gemäuer zwischen zwei benachbarten Oefen, sowie auch an den Enden des Gemäuers zu

beiden Enden der Esse Fig. 6. – Diese

Canäle verzweigen sich auf solche Weise, um die Feuchtigkeit aus allen Theilen des

Gemäuers ableiten zu können. Da die Oefen ein großes Gewicht zu tragen haben, und da

die Temperaturveränderung eine bedeutende Ausdehnung und Zusammenziehung veranlaßt,

so muß man das Gemäuer durch Verankerungen recht fest verbinden. Man ersieht dieses

Verankerungssystem aus Fig. 1, sowie aus Fig.

5–7.

b, b sind vier schmiedeiserne Stäbe von 5/8 Zoll Stärke,

welche die Ecken der Pfeiler und der Thürgewölbe, indem sie übers Kreuz gelegt sind, mit einander

verbinden. Ihre Enden sind mit Schraubengewinden und mit Muttern versehen, welche

die gußeisernen Winkeleisen an den Kanten der vier Ecken des Ofengemäuers und an

denen der Thürgewölbe festhalten.

b', b',Fig. 1, mit

Schraubengewinden und Muttern versehene Enden zweier eisernen Stäbe, welche durch

die Pfeiler parallel mit der Achse der Oefen gehen und die Träger von den

Thürgewölben zweier entgegengesetzter Thüren eines Ofens mit einander verbinden.

a', a',Fig. 1 und

Fig. 5 und

7, zwei

Rahmen von Flacheisen, 3 Zoll breit und 1/2 Zoll stark, welche fast sämmtlich in dem

Mauerwerk eingelassen sind, und den Zweck haben, die Seitenwände des Gemäuers

zusammenzuhalten. Der eine von den langen Stäben eines jeden Rahmens ist etwas unter

der Sohle angebracht, der andere aber unter der Krönung des Ofens. In den Widerlagen

gehen die beiden der Quere und der Höhe nach laufenden Stäbe durch Bügel an den

Enden der Längenstäbe.

Fig. 8 und

9 die

Ofenthür mit ihrem Rahmen. – Fig. 8 Aufriß von der

vordern Seite; Fig.

7 Durchschnitt und Grundriß nach AA,

Fig. 8.

Der gußeiserne Rahmen a ist mit zwei Oehren versehen, in

denen sich die Thür dreht. Der Haupttheil der letztern ist ein eiserner Rahmen c, von welchem die eine Seite an beiden Enden mit einem

Zapfen versehen ist, von denen sich der untere in einer Vertiefung des untern Ohrs,

der andere aber in einer cylindrischen Oeffnung des obern dreht. In diesem Rahmen

c sind feuerfeste Ziegelsteine eingelassen, welche

von den Querstäben d festgehalten werden, welche

letztere den Zweck haben, die Thür gegen die Einwirkung der Schwere und der Hitze in

ihrer gewöhnlichen Form zu erhalten. Zwischen zwei Ziegelsteinen, in der Nähe des

obern Rahmstücks von der Thür, ist ein Loch von ungefähr 3/4 Zoll Durchmesser

angebracht, wodurch die nothwendige Luft in den Ofen gelangt, und mittelst welcher

die Arbeiter den Gang der Verkohkung beobachten können. An den Thüren der Oefen ohne

Kessel befinden sich diese Oeffnungen nicht, weil der Gang des Processes durch die

Flamme angedeutet wird, welche aus den Essen entweicht, während die Luft durch die

Spalten eindringt, welche die Verschmierung der Thürränder zeigt.

Die Ziegelsteine der Thür müssen alle zwei Jahre ausgewechselt werden. Der Thürrahmen

von Schmiedeisen dauert zwölf Jahre; nach achtzehn Monaten hat er sich aber so

verzogen, daß man ihn wieder gerade richten muß. Das gußeiserne Thürgewände 2 hat nur

eine Dauer von zwei Jahren.

Ofen oder Canal zur Feuerung des Kessels. – Der

innere Raum dieses Ofens hat eine parallelepipedische Form, und ist oben durch zwei

Gewölbe geschlossen, zwischen denen sich eine Schicht von Kohkslösche befindet. Das

innere Gewölbe, welches sich auf die Mitte des Kessels stützt, besteht aus

feuerfesten Ziegelsteinen, sowie alle Theile des Canals, welche der directen

Einwirkung der Flamme ausgesetzt sind. Die Dicke aller dieser Mauerungen beträgt

eine Ziegelsteinbreite. Das äußere Mauerwerk besteht aus gewöhnlichen Ziegelsteinen.

Die gasigen Producte der Verkohkungsöfen, deren mittlere Essen sämmtlich in den

Canal ausmünden, entzünden sich mittelst einer Luftschicht bei ihrem Austritt aus

den Oefen, durchströmen die Länge des Canals, und nachdem sie ihre Einwirkung auf

den Kessel ausgeübt haben, gelangen sie in die eine oder die andere von den beiden

allgemeinen Essen, welche an den Wänden des Mauerwerks angebracht sind. Diese beiden

Essen werden abwechselnd angewendet, und während die eine in Thätigkeit ist, wird

die Verbindung der andern mit dem Canal durch ein Register G,

N,

Fig. 1, 3, 4,

unterbrochen, welches mit einem Gegengewicht versehen ist und daher leicht

aufgezogen werden kann.

k, k,Fig. 1, 4 und 5, gußeiserne

Canäle, welche auf die Sohle des großen Canals unter dem Kessel bis zu den

Oeffnungen führen, durch welche die Gase aus den Verkohkungsöfen strömen; durch sie

wird die zur Entzündung der Gase nöthige Luft eingeführt.

i, Fig. 4 und 5, Schieber von

feuerfestem Thon, welche mittelst eisernen Stangen bewegt werden können, und dazu

dienen, die Oeffnungen, wodurch die gasigen Producte aus den Verkohkungsöfen in den

großen Canal strömen, nach Erforderniß zu verschließen. Wenn die Mittlern Essen der

Verkohkungsöfen mit diesen Schiebern verschlossen sind, wie es in den Zeichnungen

der Fall ist, so erfolgt die Verkohkung mittelst der beiden Seitenessen. Da diese

Essen von Mauerwerk umgeben sind, so hat man sie höher aufführen müssen, als es bei

Oefen ohne Kessel nothwendig ist. Der Theil dieser Essen, welcher in dem Gewölbe des

Verkohkungsofens befindlich, ist cylindrisch, der übrige Theil aber vierseitig. Bei

den Oefen ohne Kessel liegen die drei Essen in einer Linie; bei den Kesselöfen

erfordert es aber der Schieber, daß eine von den Seitenessen zur linken Seite

gerückt ist. Neuerlich hat man auch die Seitenessen weiter auseinander gerückt, als

es bei den Oefen ohne Kessel der Fall ist, um durch eine größere Dicke des

Mauerwerks zu

verhindern, daß sich die innere Canalwand zu sehr erhitzt, wenn man die Seitenessen

benutzt um Reparaturen in dem Canale auszuführen. Bei dem gewöhnlichen Betriebe

benutzt man die Seitenessen nicht, und dann ist ihre obere Oeffnung mit gußeisernen

Platten Fig.

2, oder mit einem hinreichend großen Ziegelstein bedeckt, welchen man mit

Kohkslösche umgibt, um den Verschluß dichter zu machen. Einer jeden Thür der

Verkohkungsöfen entspricht eine gewölbte Nische N¹ in dem Kesselofen, die ganz unabhängig von dem übrigen Gemäuer

ausgeführt ist, und bei welcher das mittlere Mauerwerk durch Kohkslösche ersetzt

wird (Fig. 5,

1 und 4), so daß man

sehr leicht und ohne Nachtheil des übrigen Ofens Löcher hineinschlagen, und den

Kessel untersuchen oder repariren kann. Bei den neuerlich ausgeführten Oefen läßt

man jedoch die Löscheschicht weg, füllt die Nischen mit Mauerwerk aus, läßt aber in

der einen Nische, welche in der Nähe einer Esse liegt, eine Thür p, Fig. 1, welche groß genug

ist, damit der Kessel untersucht werden, und Arbeiter hineingelangen können. Diese

Thür wird mit einer Klappe geschlossen, die aus einem gußeisernen Rahmen und aus

feuerfesten Ziegelsteinen besteht, sich um Zapfen dreht, und während des Betriebes

luftdicht mit Lehm bestrichen wird. Diese Klappe ist so eingerichtet, daß sie sich

von selbst verschließt, und mit einem Griff versehen, so daß man sie leicht öffnen

kann. Fig. 6

und 3, M, M, Nischen, von denen die eine am Boden, die andere

in der Höhe des Hahns angebracht ist, durch welchen man den Kessel entleert; durch

sie kann ein Arbeiter in die allgemeine Esse gelangen. n,

n Nischen an den Enden des Ofengemäuers und neben den großen Essen, durch

welche man unter den Kessel gelangen und dessen untere Seite untersuchen kann; sie

sind während des Betriebes vermauert, wogegen man sie auch mit Thüren versehen kann

wie die eben erwähnten Nischen p. – Das Gemäuer

des Kesselofens ist mit engen Canälen zur Ableitung der Feuchtigkeit a, a,

Fig. 1 und

Fig. 7 mit

einer sehr festen Verankerung versehen. Dieselbe besteht aus Rahmen von Flachstäben

von 3 Zoll Breite und 1/2 Zoll Dicke, von denen zwei x,

x,

Fig. 1, 5 und 7, die langen

Seitenwände umfassen, und die andern y, y,

Fig. 3 und

Fig. 1,

das Ofengemäuer in der Richtung der Quere befestigen. Alle diese Verankerungen sind

soviel als möglich in dem Gemäuer eingelassen, wodurch man ihr Verziehen

hindert.

Der Kessel ruht in dem Ofen auf gußeisernen Supports 8, Fig. 5 und Fig. 3, die einer

möglichen Ausdehnung und Formveränderung des Kessels nachgeben können, ohne daß das

Mauerwerk darunter leibet. Zu dem Ende bestehen sie aus einem horizontalen Fuß mit

einer Nuth, und aus

einem senkrechten Träger, der oben zur Aufnahme des Kessels gabelförmig ist, und

dessen abgerundeter Fuß in der Nuth des Fußes steht und sich darin bewegen kann.

– Der Kessel wird auch noch durch 16 Füße oder Winkel von starkem Blech r, Fig. 5 und 3, in seiner Lage

festgehalten; sie sind ungefähr 10 Zoll breit, einerseits an den Kessel genietet,

und treten andererseits an das Mauerwert. – Die Entleerungsröhre t, Fig. 1, ist von

feuerfesten Ziegelsteinen umgeben, wodurch sie gegen die Einwirkung der Flamme

geschützt wird.

Die Garnituren des Kessels. – Dahin gehören: 1)

das unzugängliche Sicherheitsventil mit Pfeife, welche mit einem Schwimmer in

Verbindung steht und ertönt, wenn der Wasserstand zu niedrig ist. – 2) Die

Kuppel zur Auffangung und Abführung des Dampfes, nebst dem Mannsloch. Die Dampfröhre

wird, damit nicht zu viel Wärme verloren geht, da sie häufig lang seyn muß, mit

doppelten Strohseilen umwickelt; darüber kommt ein Mörtel von Kalk, Lehm und

Kuhhaaren und über diesen eine Schicht von Theer, der mit dem Pinsel aufgetragen

wird. – 3) Das zugängliche Sicherheitsventil mit einem Wasserstandszeiger mit

Schwimmer. – 4) Der Speisehahn und die Speiseröhre. – 5) Eine

Wasserstandsröhre. – 6) Ein Manometer. – Alle diese Theile haben

dieselbe Einrichtung wie an den andern Dampfkesseln.

Einrichtung des Gemäuers der Kessel. – Man legt

zwei Gemäuer mit acht Oefen in eine Linie, und läßt zwischen beiden einen Raum von

ungefähr 4 Meter; wenn man mehrere solcher Linien von Oefen bedarf, so legt man sie

parallel neben einander und so an, daß zwischen zwei benachbarten Linien ein freier

Raum von beiläufig 26 Metern bleibt. Ein solcher Raum ist für den Betrieb

nothwendig; man rechnet nämlich vor jedem Ofen auf einen Raum von 3 Met. zur

Aufnahme der ausgezogenen Kohks, sowie zur Aufnahme der Kohlen, welche in den Ofen

eingebracht werden sollen; dann rechnet man auf weitere 5 Met. um die gelöschten

Kohks auszubreiten und auf nochmals 5 Met. für die Wassergefäße, die Kohkssiebe und

die Haufen der zu verkohkenden Steinkohlen, was für zwei parallele Reihen 26 Meter

macht. Dieser ganze Platz ist mit Ziegelsteinen gepflastert, welche auf der hohen

Kante stehen. Vor jedem Ofen befindet sich eine gußeiserne Platte auf dem Boden, und

vor den Platten der verschiedenen Oefen liegen andere, welche einen gußeisernen Weg

bilden. In der Mitte zwischen zwei parallelen Ofenreihen ist eine Eisenbahn

angebracht. Wie schon oben bemerkt, muß man den Ofenlinien eine solche Richtung

geben, daß der Platz vor

denselben von den gewöhnlichen Winden getroffen werden kann, um einen steten

Luftwechsel zu erlangen, was bei der starken Hitze, welche die Oefen und die

ausgezogenen Kohks verursachen, höchst nothwendig ist.

Obgleich ein einziger Kessel, wie der oben beschriebene, die Kraft zum Betriebe des

Gebläses für einen Kohkshohofen von großen Dimensionen entwickeln kann, wendet man

zu Seraing doch zur Vermeidung jeder möglichen Betriebsstörung des Hohofens vier

solcher Kessel an, von denen jeder auf einem Gemäuer von acht Verkohkungsöfen steht,

und diese speisen die Gebläsedampfmaschine von zwei Hohöfen. Jeder Kessel steht neun

Monate im Betriebe, worauf man ihn reinigt und drei Monate im Jahre kalt stehen

läßt. Auf diese Weise stehen noch immer drei Kessel zusammen im Betriebe. –

Die Verbindungsröhren zwischen zwei Ofengruppen haben 6 1/2 engl. Zoll im

Durchmesser, und diejenigen welche den Dampf von der letzten Gruppe zur Maschine

führen, 8 1/2 Zoll.

Construction der Kesselöfen zu Seraing. –

Fundamente. – Da das Mauerwerk derjenigen Verkohkungsöfen, deren

entweichende Flamme man nicht benutzt, nur eine geringe Höhe über dem Boden zu haben

braucht, so errichtet man sie zuweilen auf einer Basis, welche wenig Widerstand

leistet, z.B. auf einer Aufschüttung die erst wenige Jahre vorher gemacht worden

ist, hauptsächlich wenn ein solcher Schutt durch Wagen festgefahren und häufig von

Regen durchnäßt worden ist. Verkohkungsöfen aber, auf denen ein Dampfkessel

angebracht wird, müssen einen sicheren Grund haben, weil das Gewicht des Mauerwerks

eines solchen Ofens, sowie des mit Wasser gefüllten Kessels ein sehr bedeutendes

ist. Wenn man außerdem berücksichtigt, daß ein schlechtes Fundament Risse in dem

äußern Mauerwerk hervorbringen kann, daß durch dieselben Luft eindringt, unnützer

Kohksverbrand und eine Störung des Verkohkungsbetriebes stattfindet, so wird man

sich überzeugen, daß es zweckmäßig ist, selbst die kleinsten Oefen niemals auf einen

nicht festen Grund zu stellen, und ein solcher sind Schuttauffüllungen, selbst wenn

sie sich wirklich festgesetzt haben. Außer der Festigkeit muß aber das Fundament des

Ofens noch eine andere Bedingung erfüllen, nämlich daß nie Feuchtigkeit zu dem Herde

gelangt; denn es würde ein vortheilhafter Verkohkungsbetrieb ganz unmöglich seyn,

wenn die Sohle mit feuchten Stoffen in Berührung käme.

Die Fundamente der Verkohkungsöfen mit Kessel bestehen zu Seraing aus Pfeilern,

welche oben mit einem vollen Kreisgewölbe verbunden sind. Dadurch entstehen unter

den Oefen gewölbte Räume, welche vorn und hinten durch Scheibenmauern geschlossen

sind, wie man bei m', Fig. 5, sieht. Auf diesen

Gewölben werden nun die Verkohkungsöfen aufgeführt. Die Widerlagen der

Fundamentgewölbe, sowie die Scheibenmauern, welche die Fundamentgewölbe

verschließen, bestehen aus gewöhnlichen Ziegelsteinen von mittlerer Güte. Die

Gewölbe bestehen aber aus solchen Ziegelsteinen, die man aus den gewöhnlichen

auswählt, und welche 9 engl. Zoll lang und 4 1/2 Zoll breit und 2 1/2 Zoll hoch

sind. Die Gewölbe von 1 1/2 Ziegelsteindicke, die im Verbande aufgeführt sind, haben

eine Stärke von 13 1/2 Zoll. Die Gewölbewinkel sind mit Ziegelsteinen von

gewöhnlicher Beschaffenheit ausgefüllt.

Um die Fundamentgewölbe unter dem Ofen zu construiren, bedient man sich der Chablonen

oder Lehrbögen, deren convexe Oberfläche aus Latten von Tannenholz besteht, ähnlich

denen wie man sie zu einer Ziegelbedachung anwendet. Sie sind 0,03 Met. breit und

0,025 Met. stark, und werden auf die Kanten halbkreisförmiger aus Brettern

geschnittener Lehrbögen, die etwa 0,05 Met. stark sind, aufgenagelt. Auf die ganze

Länge eines solchen Fundamentgewölbes müssen acht solcher Lehrbögen angebracht

werden, welche man auf zwei der Länge nach laufende Balken von 6 Zoll im Quadrat

setzt, die dicht an den Gewölbwiderlagen anliegen, und auf den Scheibenmauern oder

der Bogenunterfütterung an den beiden Enden des Gewölbes aufliegen. Die Lehrbögen

Und Schwellen können zu allen Gewölben benutzt werden.

Bei der Ausfüllung der Winkel von den Gewölben läßt man kleine Abzugscanäle a offen, welche 3 Zoll breit und 2 1/2 Zoll hoch sind,

und legt die Verankerungsstäbe n', Fig. 1, 5 und 7 ein. Sie bestehen aus

Flacheisen von 4 Zoll Breite und 3 Linien Stärke.

Das Ofengemäuer. – Nachdem man die Fundamentmauern

bis zu der zweckmäßigen Höhe über der Sohle aufgeführt hat, setzt man auf den ganzen

obern Theil des Gemäuers ein Bett von gewöhnlichen Ziegelsteinen, und zwar auf die

breite Seite, in Mörtel aus Kalk und Sand, verzeichnet den Durchschnitt der Oefen

auf das auf diese Weise vorbereitete Mauerwerk, wobei man sich zweier vierseitigen

Kaliber von Tannenholz bedient, deren Umrisse ganz genau den Durchschnitt der

benachbarten Oeffnungen zweier Oefen in einer Horizontalebene darstellen, welche

durch die Höhe dieses Mauerwerks geführt worden ist. Zwei Kaliber sind hinreichend,

um die Eingänge zu allen Oefen zu verzeichnen. Nachdem man z.B. die vordern

Oeffnungen zweier

aneinander liegenden Oefen verzeichnet hat, geht man zur Verzeichnung der vordern

Oeffnung des dritten Ofens mittelst des Kalibers über, welches zum ersten gedient

hat, indem man dasselbe in die Verlängerung der ersten Verzeichnung bringt. Auf

gleiche Weise verfährt man nun mit dem Entwurf der vordern Oeffnung aller Oefen in

einem Gemäuer, sowie auch mit derjenigen der entgegengesetzten Oeffnungen.

Nachdem dieß geschehen ist, bringt man die gußeisernen Thingewände oder Thürrahmen

a, a in die Stellung, welche sie einnehmen sollen,

und erhält sie durch hölzerne Stützen in dieser Stellung, bis sie mit Mauerwerk

umgeben sind. Darauf führt man die senkrechten Widerlagen der Ofengewölbe von

feuerfesten Ziegelsteinen in horizontalen Schichten mit Ausnahme der innern Futter

s' und der abgerundeten Ecken r', Fig.

6, auf, indem man die letztern erst nach Vollendung der Sohle construirt.

Nach Vollendung der Widerlagen schlägt man die Ofengewölbe mittelst vier großen

Lehrbögen, Fig.

3, für die cylindrischen, und zweier kleinen Chablonen für die

kegelförmigen Gewölbe. Diese Lehrbögen haben dieselbe Einrichtung wie die zu den

Fundamentgewölben angewendeten, sie stehen aber auf nur lose hingelegten

Ziegelsteinen. Alle Ziegelsteine eines Gewölbes, selbst die den Anfang bildenden,

stehen senkrecht auf seiner Oberfläche. Bei Ausfüllung der Ecken des Gewölbes spart

man kleine Canäle a aus, Fig. 1, und führt auch zu

gleicher Zeit die Essen mit feuerfesten Ziegelsteinen auf, welche zu dem Ende eine

runde Form haben. Zu dem Theil des Gewölbes, am Anfang der Essen, haut man die

Ziegelsteine mittelst eines beilförmigen Hammers zu. Sobald das Mauerwerk die

erforderliche Höhe erreicht hat, legt man die Balten m

auf, welche die Decke der Thürgewölbe bilden, auch legt man gehörigen Orts die

Verankerungsstäbe ein, sobald man das Mauerwerk bis dahin aufgeführt hat.

Kesselofen. – Man legt die untern horizontalen

Ankerstabe, welche das Mauerwerk des Ofens zusammenhalten müssen, auf die Fläche

Seite an den gehörigen Stellen ein, und nachdem man die Sohle des Kesselofens mit

Ziegelsteinen, welche auf die hohe Kante gestellt werden, ausgeführt hat, zieht man

den Kessel, der ein Gewicht von etwa 15,000 Kilogr. haben mag, in die Höhe und

bringt ihn in seine gehörige Lage. Die zu dieser Arbeit, welche mit großer Vorsicht

ausgeführt werden muß, erforderlichen Gegenstände sind: 1) drei Winden, welche auf

die Sohle des Ofens gestellt, und mit dem gehörigen Gewicht an Roheisengänzen beschwert

worden sind; 2) eine geneigte Ebene, bestehend aus vier Balken von Tannenholz, einen

Fuß im Quadrat stark; und 3) vier hölzerne Unterlagen, welche anfänglich die

gußeisernen Supports ersetzen müssen; sie haben die gehörige kreisförmige Aushöhlung

zur Aufnahme des Kessels und bilden eine Verlängerung der Balken, aus denen die

geneigte Ebene besteht.

Nachdem man nun den Kessel parallel mit dem Ofen und an den Fuß der geneigten Ebene

gelegt hat, schlägt man drei Seile um ihn, deren andere Enden mit den Rundbäumen der

Winde in Verbindung stehen, und wendet nun den Kessel auf der geneigten Ebene empor,

indem man an jede Winde zwei Mann stellt, und das Aufziehen mit der größten

Gleichförmigkeit bewirkt. Sobald der Kessel auf die hölzernen Supports gelangt ist,

stellt man die gußeisernen Supports auf, und treibt einige Keile darunter, so daß

sie den Kessel allein tragen. Die hölzernen Schwellen, welche die anfänglichen

Supports bilden, nimmt man nicht weg, denn wenn der Ofen in Betrieb gesetzt wird, so

verzehrt sie das Feuer und sie verschwinden, ohne daß der Kessel Stöße oder irgend

eine Veränderung seiner Lage erleidet.

Ist nun der Kessel in die Lage gekommen, welche er einnehmen soll, so versieht man

ihn mit seinen Garnituren, d.h. mit den Ventilen, Sicherheitsapparaten u.s.w., füllt

ihn mit Wasser, und probirt ihn dann mittelst einer Druckpumpe, vernietet und

verkittet die Stellen welche noch Wasser durchlassen, und vollendet das Mauerwerk zu

beiden Seiten des Kessels, mit Ausnahme der Thüren, durch welche die Reparaturen

bewirkt werden. Diese verschließt man alsdann mit einer halben Ziegelsteindicke, und

bringt in den hohlen Raum zwischen den beiden senkrechten Thürpfosten Kohkslösche,

mit welcher man vorrückt, indem man mit dem Mauerwerk in die Höhe geht. Man muß auch

dahinsehen, daß zu gehöriger Zeit die senkrechten Ankerstabe y, y,

Fig. 3, 4 und 5, eingemauert

werden, und später legt man die zweiten der Quere nach liegenden Stäbe der

Verankerung ein, wodurch die ersten verbunden werden. Man vollendet die Essen mit

quadratischem Querschnitt, füllt den Raum zwischen den senkrechten Ofenmauern und

dem Kessel mit Kohkslösche aus, und mauert die etwas schräge Decke darüber.

Vollendung der eigentlichen Verkohkungsöfen. –

Nachdem der Kesselofen fertig ist, wendet man sich wieder zu den eigentlichen

Verkohkungsöfen und construirt nach und nach die Herdsohle und die innern Futter s' und r' Fig. 7. Die Sohle

construirt man aus Ziegelsteinen von 8 3/4 Zoll Länge, 4 5/8 Zoll Breite und 2 1/2 Zoll Höhe, stellt

sie auf die hohe Kante und verbindet sie mit feuerfestem Mörtel. Die Länge der

Ziegelsteine kommt in der Richtung der großen Achse des Ofens, die von einer Thür

zur andern läuft, und man gibt der Sohle einen Abhang von 1 1/2 Zoll von der Mitte

nach den Thüren zu, um das Ausziehen der Kohks zu erleichtern. Die gebrochenen Ecken

r' werden bis zum Gewölbe mit starken Ziegelsteinen

aufgeführt. Da die innern Wände der Oefen leicht abgenutzt werden, so sind die

gebrochenen Ecken r' und die Futtermauern s' sehr nothwendig, um die Widerlagmauern, besonders an

den untern Theilen zu schützen, weil sonst die Gewölbe zusammenbrechen könnten. Erst

in dem Augenblick wo man den Ofen in Betrieb setzt, versieht man die Kanten mit

Winkeleisen, wodurch das Mauerwerk gegen die starken Stöße geschützt wird, welche

bei dem Betriebe nicht vermieden werden können.

Betrieb der Kesselöfen zu Seraing. – Obwohl in

diesen Oefen die Verkohkung auf dieselbe Weise bewirkt wird, wie in den gewöhnlichen

Oefen auf derselben Hütte, deren entweichende Flamme man nicht benutzt, so finden

doch einige Verschiedenheiten statt, welche von der Wirksamkeit der allgemeinen

Essen herrühren und die wir erwähnen müssen. Die Oefen ohne Kessel müssen fast stets

mit Hülfe der Mittlern Essen betrieben werden; bei den Kesselöfen aber, deren

Seiteneffen eine bedeutende Höhe haben, üben die Richtung des Windstroms und die

Windstöße keinen so wesentlichen Einfluß aus, und man kann daher ohne Unterschied

mit der Mittlern Esse oder mit den beiden Seitenessen verkohlen, deren

Gesammtquerdurchschnitt gleich dem einzigen von jener ist. Gewöhnlich führt man aber

den Betrieb mit der Mittlern Esse; allein da man ihre Oeffnungen nicht beobachten

kann, so ist man auch nicht im Stande die verschiedenen Perioden der Verkohkung

durch die Flamme zu erkennen, oder man muß dann auf das Ofengemäuer steigen und

durch den Canal, welcher die äußere Luft einführt, in den Ofen sehen, was aber

unbequem ist. Aus diesem Grunde hat man in den Thüren der Kesselöfen, und zwar im

obern Theile, ein Schauloch angebracht, welches an den

Thüren der gewöhnlichen Oefen fehlt, und nicht allein zu der fraglichen Beobachtung,

sondern auch zur Einführung der zur Verkohkung nöthigen Luft dient. In den Oefen

ohne Kessel ist der im Wesentlichen veränderliche Zug am Anfang der Verkohkung zu

schwach und gegen das Ende zu stark. In den Kesselöfen ist er stets gleichförmig,

selbst während des Ausziehens, und die Wärme ist größer, so daß man die Thüren mit

der größten Sorgfalt verstreichen, hauptsächlich aber die Kohks möglichst schnell

ausziehen muß, um den Abbrand zu vermeiden.

Da die Gase, welche sich am Anfang der Verkohkung entwickeln, wenig brennbare Stoffe

und viel Wasserdampf enthalten, welcher wegen seiner großen Wärme-Capacität

die Kesselcanäle nur abfühlen könnte, so läßt man diese Gase durch die Seiteneffen

in die Luft entweichen, und öffnet die Mittlern Essen erst zwei oder drei Stunden

nach dem Einladen der Steinkohlen. – Die beiden allgemeinen Essen der

Ofengruppe, von denen jede einen Querschnitt hat, der gleich der Summe der

Gasentwicklungsöffnungen ist, saugen wechselsweise diese letztern zwölf Stunden lang

an, und es wird die Verkohkung so betrieben, daß alle drei Stunden einer von den

acht Oefen, aus denen die Gruppe besteht, entladen und wieder gefüllt wird, wie die

Pfeile hier unter

Textabbildung Bd. 123, S. 114

andeuten, deren Zahlen die Stunden nachweisen, zu welchen die

respectiven Oefen gefüllt werden. Dieses sinnreiche Verfahren gewährt drei

Vortheile: 1) da der Kessel seiner ganzen Länge nach eine gleichförmige Hitze

erhält, so nutzt er sich auch gleichförmig ab; 2) die Entzündung der in den

Recipient strömenden Gase ist dadurch gesichert, daß die Gase aus den im vollen

Feuer stehenden Oefen über die Oeffnungen der minder vorgerückten weggehen. 3) Die

Unterbrechung der Wirksamkeit, welche von dem unregelmäßigen Betriebe eines jeden

einzelnen Ofens herrührt, verschwindet, da die Ofengase aus verschiedenen Perioden

sich so mit einander vermengen, daß sie ein gleichförmiges Product geben. Dieses

letztere Resultat ist sehr vollkommen erreicht. Auch werden die Manometer auf den

Dampfkesseln und auf den Luftbehältern in einer Unbeweglichkeit erhalten, welche

durch kein gewöhnliches Feuerungssystem zu erlangen ist.

Anzahl der Oefen für einen Kessel. – Die Anzahl

der Oefen, welche zum Betriebe eines gegebenen Dampfkessels erforderlich sind, ist

nicht constant. Im Winter bedarf man einer größern Anzahl als im Sommer, und in

derselben Jahreszeit ist eine um so größere Anzahl erforderlich, je niedriger die

Temperatur ist. Die Art der Speisung der Kessel übt auch einen Einfluß aus; gelangt

auf einmal zu viel Wasser hinein, so veranlaßt die entstehende augenblickliche

Abkühlung eine vorübergehende Verminderung des erzeugten Dampfes, weßhalb einige

Oefen mehr erforderlich sind.

Außerbetriebsetzung. – Um den Ofen oder Canal

eines Kessels außer Betrieb zu sehen, verschließt man die beiden Schieber der

allgemeinen Essen, sowie die acht Schieber der mittleren Essen der Verkohkungsöfen,

öffnet die Seitenessen derselben und reißt einige Nischenmauern N' ein. Nach Verlauf von einigen Tagen sind die Canäle

kalt genug, so daß die Arbeiter hineinkriechen und die nothwendigen Reparaturen

vornehmen können. Um einen Ofen der Gruppe außer Betrieb zu setzen, öffnet man die

Thüren und die Seitenessen desselben und verschließt die mittlere Esse.

Wirkungen des Dampfes welcher durch die Verkohkungsöfen zu

Seraing erzeugt wurde. – Die drei Kessel über drei Ofengruppen, von

denen 13 Oefen mittelst ihrer entweichenden Flammen, die übrigen 11 aber (deren Gase

sich aus den Seitenessen entwickeln) nur durch ihre strahlende Wärme zu der

Verdampfung beitragen, betrieben: 1) eine Gebläse-Dampfmaschine von directer

Wirkung, mittlerem Druck, mit Condensation und Expansion, welche zwei große

Kohksöfen mit Wind speist; 2) eine kleine Maschine von zehn Pferdekräften, die

mittelst einer geneigten Ebene das Brennmaterial und die Erze zur Gicht der Hohöfen

schafft. Da der Durchmesser des Gebläsecylinders 7 1/2 engl. Fuß, der Kolbenlauf 8

Fuß beträgt, die Anzahl der Umgänge in der Minute 10, und die Windpressung 3,75

engl. Pfund auf den Quadratzoll beträgt, so ist der Nutzeffekt nach Watt gleich 117

Pferdekräften; man erhält dasselbe Resultat, wenn man die Kraft mittelst des

manometrischen Drucks und des Durchmessers der vier Gebläsedüsen, welcher 2 7/8

engl. Zoll ist, berechnet.

Um die Leistungen der Wärme zu erklären, welche die Verbrennung der Gase von 13 Oefen

entwickelt, müssen wir bemerken, daß die Ladung eines jeden Ofens aus drei Kubikmet.

kleiner Steinkohlen besteht, welche 2751 Kilogr. wiegen, und aus denen man der

Erfahrung gemäß nach 24 Stunden 4,5 Kubikmet. Kohks à 375 Kilogr. = 1687,5 Kilogr., ferner 212,5 Kilogr. Kohkslösche

und eine Quantität Asche erhält, welche 27,51 Kilogr., d.h. 1 Procent Steinkohle

enthält. Die flüchtigen Substanzen, mit Einschluß des in der Steinkohle enthaltenen

Wassers, betragen demnach 823,49 Kilogr., und wenn man drei Proc. von dem Gewicht

der Steinkohlen für das Wasser abzieht, so bleiben 740,96 Kilogr. für die

verschiedenen Kohlenwasserstoffe, welche allein Flamme hervorbringen können. Um die

strahlende Wärme nicht ganz zu vernachlässigen, welche stets eine wichtige Rolle

spielt, wollen wir annehmen, daß wenn man die Seiteneffen eine statt dreier Stunden

öffnet, 1/24 d.h. 30,87

Kilogr. von diesen Gasen in die freie Luft entweichen. Es bleiben dann zur Benutzung

der Kesselfeuerung, welche zwei Maschinen von einer Gesammtkraft von ungefähr 130

Pferden betrieb, 710,09 oder für 13 Oefen 9231,17 Kilogr. Nun darf man annehmen, daß

in den besten gewöhnlichen Oefen eine Maschine von 130 Pferdekräften nach dem System

von Evans in der Stunde und auf die Pferdekraft 3 Kilogr.

gute Steinkohlen verbraucht, d.h. im Ganzen in 24 Stunden 9360 Kilogr. Diese Zahlen

geben nicht allein Rechenschaft von der bedeutenden Wirkung, welche die aus den

Verkohkungsöfen entweichenden Flammen ausüben, sondern sie beweisen auch, daß die

Dampfkessel nicht einmal alle erzeugte Wärme verbrauchen, denn der Wärmeeffect des

schweren Kohlenwasserstoffs oder ölbildenden Gases, welches einen bedeutenden Theil

von dem entwickelten Gase bildet, verhält sich zu dem Wärmeeffect der Steinkohle wie

12170 zu 7500. Wirklich bemerkt man einestheils, daß zur Verkohkung der Steinkohlen

viel Wärme erforderlich ist, und anderntheils, daß die Verbrennung der Gase nicht

unter den günstigsten Umständen stattfindet, weil zu viel Luft in die Oefen und in

die Canäle strömt.

Oekonomische Verhältnisse. – Die

Brennmaterial-Ersparung, welche man durch die entweichenden Flammen des

Verkohkungsofens erzielt, beträgt nach obigen Angaben täglich 9360 Kilogr.

Steinkohlen und folglich in einem Jahre 3,416,400 Kilogr. oder 35962 Hektoliter,

welche zu 0,90 Fr. per Hektoliter, 32366 Fr. kosten.

Eine Maschine von 130 Pferdekräften nach dem Evans'schen

System, welche auf die gewöhnliche Weise gefeuert wird, erfordert fünf Kessel, für

welche zehn Heizer nöthig sind, während der Dienst bei den Dampfkesseln über den

Verkohkungsöfen durch zwei Arbeiter besorgt wird, welche über den Wasserstand

wachen, und außerdem alle Register und die Verdichtung der Thüren beaufsichtigen

müssen; demnach werden durch das neuere System der Kesselfeuerung acht Arbeiter

entbehrlich, deren Lohn à 1,80 Fr. täglich,

jährlich 5256 Fr. beträgt.

Als fernere Ersparungen kommen noch hinzu: die Fortschaffung der Asche, die Reparatur

der gewöhnlichen Kesselöfen, welche alle vier Monate erfolgen muß; die Abnutzung der

Roste, welche nie länger als ein Jahr dauern; die Anschaffung und Unterhaltung der

Gezähe für die Heizer, die Verminderung der Reinigungskosten der Kessel um ein

Drittel, und was sehr wichtig ist, der von den gewöhnlichen Kesseln eingenommene

Platz.

Zu Seraing berechnet man die Kosten des Gebläses nach dem jetzigen System auf 1,30

Fr. per 1000 Kilogr. erzeugten Roheisens, während sie bei dem alten

System, d.h. mit gewöhnlichen Dampfmaschinen, welche per

Pferdekraft in der Stunde 5–6 Kilogr. Steinkohlen verbrauchten, 6 Fr.

betrugen. Da nun die zwei Hohöfen Nr. 5 und 6, deren Gebläse durch die entweichende

Flamme der Verkohkungsöfen betrieben wird, täglich 30000 Kilogr. Roheisen erzeugen,

so werden bei diesen Hohöfen mittelst des neuen Heizungssystems jährlich etwa 54750

Fr. erspart.

(Wir verweisen schließlich auf die Versuche über die

Verdampfung, welche zu Couillet unter der Leitung des Ingenieurs Smits

angestellt worden sind, im polytechn. Journal Bd. CXXI S. 185. Die Redact.)

Tafeln