| Titel: | Die Fabrication von Potasche und Soda aus der Runkelrübenmelasse; beschrieben von Prof. Payen. |

| Fundstelle: | Band 123, Jahrgang 1852, Nr. XXII., S. 143 |

| Download: | XML |

XXII.

Die Fabrication von Potasche und Soda aus der

Runkelrübenmelasse; beschrieben von Prof. Payen.

Aus dessen Précis de Chimie industrielle, Paris

1851.

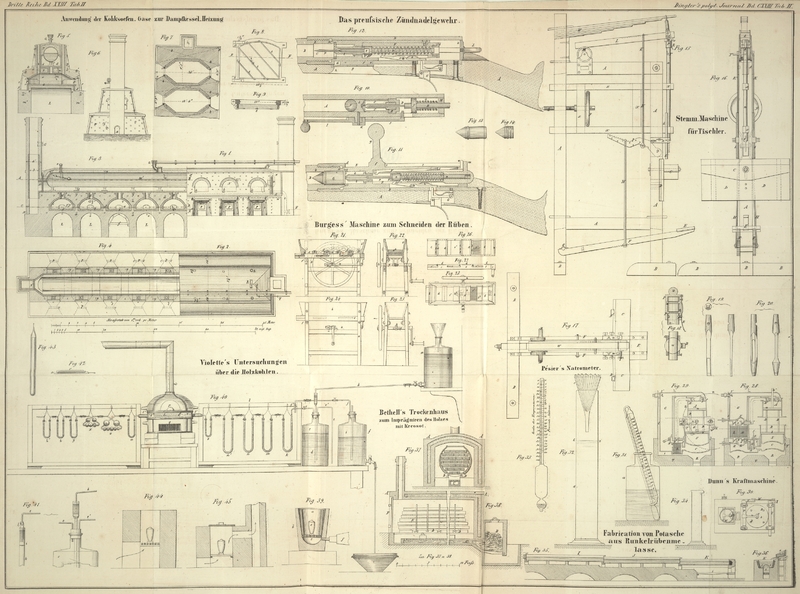

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Papen, über die Fabrication von Potasche aus der

Runkelrübenmelasse.

Die Melasse wird zuerst mit Wasser auf 11° Baumé verdünnt, dann mit

Schwefelsäure bis zur schwachen Säuerlichkeit gesättigt, und hierauf in großen Kufen

von 260 Hektoliter Inhalt, bei einer Temperatur von 16° Reaumur in Gährung

versetzt, indem man auf 100 Th. Melasse 2 1/2 Th. Hefe anwendet; wenn die Gährung

aufhört, nach fünf bis sechs Tagen, ist die Dichtigkeit der Flüssigkeit gewöhnlich

auf 3° Baumé gesunken; man bringt dieselbe in ein Brenngeräth, um den

Weingeist abzudestilliren (100 Kilogr. Melasse von 40° Baumé liefern

durchschnittlich das Aequivalent von 24 Litern wasserfreien Alkohols); der Rückstand

in der Blase, Schlempe (vinasse) genannt, welcher

4° Baumé zeigt, enthält die Salze, welche die Pflanze dem Boden

entzog. Man dampft diese Flüssigkeit zur syrupartigen Consistenz von beiläufig

26° Baumé ab, in Pfannen mit gewölbtem Boden wie in Fig. 36; an den oberen

Rändern müssen die Wände dieser Pfannen stark ausgeweitet seyn, damit der durch das

Kochen gebildete Schaum sich dort ausbreiten kann, ohne überzulaufen; diese Pfannen

werden übrigens terrassenartig über einander angebracht, damit die Flamme eines

einzigen Herdes alle nach einander durchziehen kann, und die Flüssigkeit von einer

Pfanne in die andere herabgelangt, wie Fig. 35 zeigt.

Die so erhaltene syrupartige Flüssigkeit von 26° Baumé kommt in eine

Kufe, damit sich der schwefelsaure Kalt, welcher sich zum Theil schon in den Pfannen

niederschlug, vollständig absehen kann; die klar gewordene braune Flüssigkeit

schüttet man dann in einen Flammofen (wie die Sodalösungen); die organischen

Substanzen verbrennen mit Flamme, deren Wärme man zum Abdampfen in Pfannen, welche

hinter dem Ofen angebracht sind, benutzt. Der in blecherne Kühlgefäße ausgezogene

kohlige Rückstand beträgt 20 Proc. vom Gewicht der Flüssigkeit von 26°

Baumé, und zeigt beiläufig 50 alkalimetrische Grade; er enthält kohlensaures

Kali und Natron, Chlorkalium und schwefelsaures Kali; nach dem Erkalten laugt man

ihn in Filtern aus Eisenblech von 1 1/2 Fuß Tiefe aus; man füllt dieselben zu 4/5

mit ihm und begießt ihn darin mit soviel Wasser, daß er von demselben bedeckt wird.

Nach Verlauf von 12

Stunden zieht man die Flüssigkeit ab, welche man durch Wasser ersetzt; die Auflösung

wird sogleich auf ein zweites ähnliches Filter gegeben, welches ebenfalls mit

Potaschenfluß beschickt wurde; mit fünf Filtern kann man ein methodisches Auslangen

bewerkstelligen, welches erste Auflösungen von 40° Baumé gibt, die man

besonders hält.

Der immer methodisch mit Wasser erschöpfte Rückstand (Potaschenfluß) gibt eine zweite

Reihe von Auflösungen, welche 39 bis 13, durchschnittlich 27 bis 13°

Baumé zeigen.

Das fortgesetzte Erschöpfen liefert eine dritte Reihe von Auflösungen, welche

12° bis 1° B. zeigen; letztere verwendet man anstatt Wasser zum

Begießen des Rohsalzes, um neue Auflösungen von 40° B. etc. zu erhalten.

Man hat also nur die erste und zweite Reihe von Auflösungen zu behandeln; die erste,

welche 40° B. zeigt, wird in flachen Pfannen von Eisenblech bis auf

45° B. abgedampft und kommt dann in ein Krystallisirgefäß, worin sie eine

reichliche Menge von Chlorkalium absetzt; die Mutterlauge wird in Pfannen wieder auf

50° B. eingesotten und dann neuerdings in ein Krystallisirgefäß gebracht,

worin sie beim Erkalten in zwei bis drei Tagen ein krystallisirtes Doppelsalz von

kohlensaurem Kali und Natron (KO, CO² + NaO, CO² + 12 HO) absetzt,

welches einen Ueberschuß von kohlensaurem Kali mitreißt. Die von demselben

abgegossene Mutterlauge ist sehr reich an kohlensaurem

Kali; man dampft sie in flachen Pfannen unter beständigem Umrühren bis zur Trockne

ab; der verbleibende feste Rückstand wird gerade so wie die gewöhnliche Potasche in

einem Flammofen calcinirt, gekörnt und weiß gebrannt;Bisweilen erhält man ein grauliches Product in Folge zwischengelagerter

organischer Substanzen; um diese zu verbrennen und das Salz weiß zu

erhalten, entwickelt man einige Minuten lang einen starken Rauch, indem man

fette Steinkohle auf den Rost des Flammofens wirft. Der Kienruß oder die

feine Kohle, welche sich absetzt, kommt in Brand, sobald der Rauch aufhört,

und erleichtert die Verbrennung der in der Potasche (oder Soda)

zurückgehaltenen organischen Substanzen. man erhält hierbei eine „gereinigte Potasche“ welche

den besten im Handel vorkommenden Potaschesorten gleichkommt (man vergl. die Tabelle

am Schluß dieser Abhandlung).

Das Chlorkalium, das erste aus den Auflösungen gewonnene Salz, wird mit wenig Wasser

ausgewaschen, worauf man es abtropfen läßt, dann trocknet und so verkauft oder

mittelst Schwefelsäure in Glaubersalz umwandelt.

Die Waschwasser benutzt man, um die Reinigung einer andern Portion von

krystallisirtem Chlorkalium zu beginnen; sie werden dann mit den Auflösungen von

40° B. vereinigt.

Das Doppelsalz von kohlensaurem Kali und Natron, in heißem Wasser wieder aufgelöst

und umkrystallisirt, gibt ein Doppelsalz welches weniger reich an kohlensaurem Kali

ist, und das man in einem Kessel zergehen läßt, wobei es kohlensaures Natron absetzt

und eine viel kohlensaures Kali enthaltende Mutterlauge gibt; diese Mutterlauge wird

nebst derjenigen von der oben erwähnten Krystallisation den Auflösungen von

50° B. zugesetzt, welche die sogenannte „gereinigte

Potasche“ geben müssen.

Die niedergefallene Soda, welche ein Karbonat mit 1 Aeq. Wasser repräsentirt, wird

mehr oder weniger getrocknet und dann in den Handel gebracht (ihre Zusammensetzung

ersieht man aus der folgenden Tabelle.)

Die zweiten Laugen, welche 25 bis 27° B. zeigen, werden auf 40° B.

abgedampft, wo sie dann schwefelsaures Kali (welches nach bloßem Auswaschen

verkäuflich ist) absetzen; sie kommen hierauf in ein Krystallisirgefäß, wo

Chlorkalium aus ihnen krystallisirt, das man wie oben angegeben behandelt; die vom

Chlorkalium abgegossene Mutterlauge dampft man in einem Kessel auf 45° B. ein

und gießt sie dann in ein Krystallisirgefäß, wo sie eine neue Quantität Chlorkalium

absetzt; die verbleibende Flüssigkeit wird bis auf 50° B. eingedampft, dann

zum Krystallisiren hingestellt und liefert nach den oben angegebenen

Verfahrungsarten dieselben Producte (kohlensaures Kali und kohlensaures Natron) wie

die erste Mutterlauge von 50° B.

Zusammensetzung der im Handel vorkommenden Potaschesorten in

Procenten.Nach den Bestimmungen des Hrn. Pésier,

seiner Abhandlung in den Mémoires de la

Société d'Agriculture de Valenciennes pour 1845

entnommen.

Textabbildung Bd. 123, S. 145

Potasche von Toscana; Russische

Potasche; Röthliche amerikanische Potasche; Amerikanische Perlasche; Potasche

aus den Vogesen; Potaschenfluß aus Runkelrübenmelasse; gereinigte Potasche;

gewonnene Soda; Schwefelsaures Kali; Chorkalium; Kohlensaures Kali, Natron;

Hygroskopisches Wasser; Unauflösl. Substanz. u. Verlust; Alkalimetrische

Grade

Tafeln