| Titel: | Verbesserungen an Gasmessern, welche sich Charles Mead, Ingenieur zu Charlotte Cottages, Old Kentroad in der Grafschaft Surrey, am 21. Jan. 1851 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 123, Jahrgang 1852, Nr. XLVIII., S. 285 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Verbesserungen an Gasmessern, welche sich

Charles Mead,

Ingenieur zu Charlotte Cottages, Old Kentroad in der Grafschaft Surrey, am 21. Jan. 1851 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Oct. 1851, S.

327.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Mead's Verbesserungen an Gasmessern.

Der erste Theil dieser Erfindung bezieht sich auf Verbesserungen an nassen

Gasmessern, wodurch das Messen mit einer Meßkammer

bewerkstelligt wird. Die zweite Verbesserung ist eine Modification der ersten, indem

zwei Meßkammern in Anwendung kommen. Bei Gasmessern dieser Construction hat die Höhe

oder die Quantität des Wassers keinen Einfluß auf das Messen des Gases. Die dritte

Verbesserung bezieht sich auf den Zählapparat. Die letzte Abtheilung der Erfindung

betrifft Verbesserungen an Apparaten zum Messen des Wassers oder anderer

Flüssigkeiten.

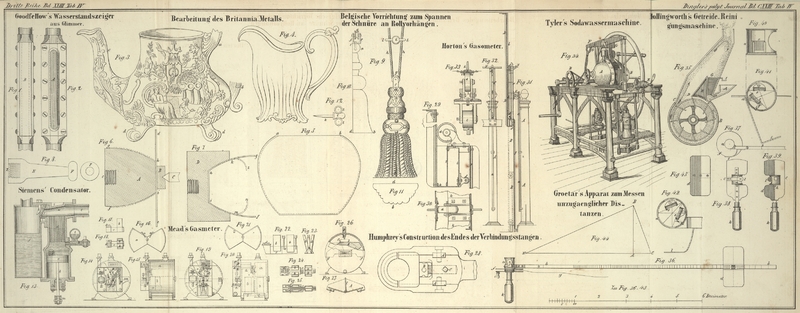

Fig. 14

stellt einen nach dem ersten Theil der Erfindung construirten Gasmesser mit

abgenommener Vorderplatte im Frontaufriß, Fig. 15 in der

Seitenansicht dar. Fig. 16 ist die Frontansicht der Gaskammer, Fig. 17 eine

Seitenansicht des Ventilsitzes und der Gasröhren; Fig. 18 ein Grundriß

derselben. a ist eine oscillirende metallene Kammer mit

zwei Abtheilungen, in welche die Gasröhren b, b

hineinragen. Die andern Enden dieser Röhren sind mit den horizontalen Röhren c, c verbunden und diese letzteren an den Ventilsitz d befestigt. In dem Ventilsitz befinden sich drei

Oeffnungen, wovon die mittlere mit dem Gascanal e und

die Seitenöffnungen mit den Röhren c und b in Verbindung stehen.

Das Gas tritt durch die Röhre f in den Gasmesser, nimmt

seinen Weg abwärts durch die Röhre e, und wird je nach

der Stellung des Ventils g in eine Abtheilung der

messenden Kammer a geleitet. Das Gas hebt sofort diese

Abtheilung und veranlaßt dadurch eine der Hervorragungen n auf die Rolle o zu wirken und dieselbe nebst

dem Hebel, woran sie befestigt ist, vorwärts zu schieben. Zugleich wirkt der eine

Arm des Hebels i auf das Ventil g und verändert seine Stellung. Dadurch wird das Gas von derjenigen Röhre,

welche es in die eine Kammer des Meßbehälters geleitet hatte, abgesperrt; dagegen

wird nun diejenige Röhre, welche das Gas von der andern Kammer hinweggeführt hatte, die zuführende

Röhre für diese Abtheilung. h, h sind belastete Hebel,

welche so adjustirt sind, daß sie den Kipphebel i

unterstützen, wenn derselbe in eine solche Lage gefallen ist, daß er das Ventil g in die geeignete Stellung gebracht hat. Diese

belasteten Hebel helfen außerdem vermöge ihres Bestrebens in die verticale Lage

zurückzukehren, dem Gasbehälter den Kipphebel aus denjenigen Stellungen zu heben,

welche zu seiner Bewegung die meiste Kraft erfordern.

Um die Quantität des durch den Meter gegangenen Gases zu registriren, ist eine Stange

j mit einem von dem oberen Theil des Gasbehälters

hervorragenden Metallstück und einem Hebel k verbunden,

welcher durch einen Draht l mit einem andern in der

Röhre m sich bewegenden Draht in Verbindung steht. Das

obere Ende dieser Röhre tritt in die Zeigerbüchse, das untere Ende aber unter das

Wasserniveau, um eine Gasentweichung in die Zeigerbüchse zu verhüten. Das obere Ende

des in der Röhre m spielenden Drahtes ist mit einem

kurzen Hebel verbunden und dieser enthält einen Sperrkegel, welcher in die Zähne

eines zu dem registrirenden Räderwerk gehörigen Sperrrades greift, so daß die

Bewegung der oscillirenden Kammer a bei dem jedesmaligen

Niedersteigen des Drahtes in die besagte Röhre dem Räderwerk einen Impuls

ertheilt.

Fig. 19

stellt einen Gasmesser mit zwei messenden Behältern, nach Hinwegnahme der

Vorderplatte im Frontaufriß, Fig. 20 in der

Seitenansicht dar. Fig. 21 zeigt einen der Gasbehälter in der Frontansicht; Fig. 22 den Ventilsitz

und die Gasröhren in der Seitenansicht, Fig. 23 in der

Endansicht, Fig.

24 im Grundriß, und Fig. 25 im Durchschnitt.

a, a sind die beiden oscillirenden Meßbehälter, von

denen jeder, wie oben, in zwei Kammern getheilt ist, in welche die Gasröhren b, b hineinragen. Die andern Enden dieser Röhren sind

mit den horizontalen Röhren c, c verbunden, durch welche

eine Communication mit dem Ventilsitz d hergestellt

wird. Der Ventilsitz ist mit sechs Oeffnungen versehen, von denen die beiden

mittleren mit den Gascanälen e und f, die andern mit den Röhren c,

c in Verbindung stehen. Das Gas tritt durch die Röhre f in den Meter, strömt die Röhre e hinab, und gelangt je nach der Lage der Ventile g, g in zwei von den Röhren c, von da in die

Röhren b, b und findet sofort seinen Weg in eine der

Kammern der messenden Behälter. Indem das Gas die Enden der letzteren hebt, setzt es

durch Vermittelung der Verbindungsstangen h, h die

Kurbel i

Fig. 20 und

ihre Achse j in Rotation. An dem vorderen Ende der Achse j befindet sich eine endlose Schraube k, welche an ihrer Vorderfläche mit einem kleinen

Kurbelzapfen versehen ist, der vermittelst der Verbindungsstangen l, l und der Hebel m, m mit

den Ventilen g, g communicirt. Dieser Kurbelzapfen ist

so angeordnet, daß er die Ventile verschiebt, sobald die Kammern der messenden

Behälter mit Gas gefüllt sind. Auf diese Weise wird eine bestimmte Quantität Gas

gemessen und ein gleichmäßiges Zuströmen nach den Brennern erzielt.

Um die Menge des durch den Meter gegangenen Gases zu registriren, greift die Schraube

k, Fig. 19, in das

Schraubenrad n, welches an einer durch die Stopfbüchse

o gehenden Spindel sitzt. Das andere Ende dieser

Spindel ist mit einer kleinen endlosen Schraube p

versehen, welche den Zählapparat in Bewegung setzt.

Der verbesserte Zählapparat besteht im Wesentlichen aus einer Reihe von Trommeln oder

Rädern, welche auf ihrer Peripherie mit Ziffern versehen und an einer

gemeinschaftlichen Achse angeordnet sind. Diese Räder bewegen sich nur, wenn die

Ziffern sich ändern sollen. An der ersten Trommel befindet sich nämlich ein

Schraubenrad q, welches durch eine endlose Schraube p getrieben wird. Diese Bewegung wird nun den Trommeln

mit Hülfe von Federhaken auf ähnliche Weise, wie bei dem gewöhnlichen Zählapparat

mitgetheilt. Die erste Trommel ist um ein Bedeutendes breiter als die übrigen, und

enthält zwei Reihen Ziffern auf ihrem Umfange. Die erste Reihe besteht aus zehn

Nullen und zehn Fünfern, welche abwechselnd rings um die Trommel vertheilt sind, die

zweite Reihe aus einem doppelten Zahlensystem von 0 bis 9 welche auf diese Weise

angeordnet sind: 1, 1; 2, 2; 3, 3; 4 u.s.w. Demnach werden am Anfang die durch beide

Reihen an den Oeffnungen der Zeigerplatte zum Vorschein kommenden Ziffern 0 0 seyn,

dann 05, hierauf 10, sodann 15 und so fort. Auf der zweiten und dritten Trommel ist

eine einfache Ziffernfolge von 0 bis 9 vertheilt. Jede Trommel, mit Ausnahme der

ersten, ist mit einem Sperrrad, und jede Trommel, mit Ausnahme der letzten, mit

einem Sperrkegel versehen.

Die Sperrkegel sind so angeordnet, daß sie, wenn die Trommeln, woran sie befestigt

sind, 9/10 einer Umdrehung gemacht haben, unter stationäre Federn treten, welche sie

mit ihren Sperrrädern in Eingriff bringen und dadurch die Trommeln, womit die

Sperrräder verbunden sind, veranlassen, 1/10 einer Umdrehung zu machen. Sobald ein

Sperrkegel, an der

stationären Feder vorübergegangen ist, wird er durch seine eigene Feder aus dem

Eingriff mit dem Sperrrad gehoben.

In Folge dieser Einrichtung treibt jede Trommel die nächstfolgende, und wenn die

Trommel zur rechten 10 Umdrehungen gemacht hat, so hat die zweite 1 und die dritte

1/10 einer Umdrehung gemacht.

Fig. 26

stellt einen Apparat zum Messen des Wassers oder anderer Flüssigkeiten im

Frontaufriß, Fig.

27 den messenden Behälter im Durchschnitte dar. Der oscillirende Behälter

A ist durch die Scheidewand C in zwei Abtheilungen getheilt und mit zwei an ihn befestigten Eimern g, g versehen. B ist ein

Recipient mit einer länglichen Oeffnung im Boden, um den aus der Zuflußröhre D hervorkommenden cylindrischen Strahl in einen flachen

zu verwandeln. E ist die Ausflußröhre. Die zu messende

Flüssigkeit wird durch die Röhre D in den Recipienten

B geleitet, von wo aus sie in die eine Abtheilung

des messenden Behälters fällt, bis sich eine solche Quantität darin gesammelt hat,

daß sie umschlägt.

Die relativen Stellungen der beiden Enden ändern sich nun, das Wasser fließt aus, und

die andere Abtheilung des Meßbehälters kommt in eine solche Lage, daß sie die

Flüssigkeit aufnimmt. Letztere wird durch die Scheidewand C in die eine oder die andere der beiden Abtheilungen geleitet, indem

diese Scheidewand mit dem ganzen Behälter in eine solche Lage fällt, daß sie die

Flüssigkeit immer in die höher gelegene Abtheilung leitet. Die Quantität der bei

jeder Oscillation des Meßbehälters ausgeleerten Flüssigkeit wird durch kleine

Aufhälter f, f, welche den Oscillationswinkel bestimmen,

regulirt. Damit das Umschlagen des Behälters mit größerer Sicherheit von statten

gehe, sind zwei kleine Eimer g, g so an ihn befestigt,

daß die letzte Portion der in die Abtheilung geleiteten Flüssigkeit, bevor das

Umschlagen erfolgt, in einen solchen Eimer fließt, wodurch die mechanische Wirkung

auf den Behälter erhöht wird. Um die Quantität der durch den Apparat gegangenen

Flüssigkeit zu registriren, wird bei jeder Oscillation des Behälters ein Zeiger in

Thätigkeit gesetzt.

Tafeln