| Titel: | Neues System von runden, sich drehenden Schützen, zum Ersatz der gewöhnlichen bei Schleußen und Canälen angewendeten Schützen; von dem belgischen Ingenieur Dincq. |

| Fundstelle: | Band 129, Jahrgang 1853, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Neues System von runden, sich drehenden Schützen,

zum Ersatz der gewöhnlichen bei Schleußen und Canälen angewendeten Schützen; von dem

belgischen Ingenieur Dincq.

Aus Armengaud's Génie industriel, Mai 1853, S.

234.

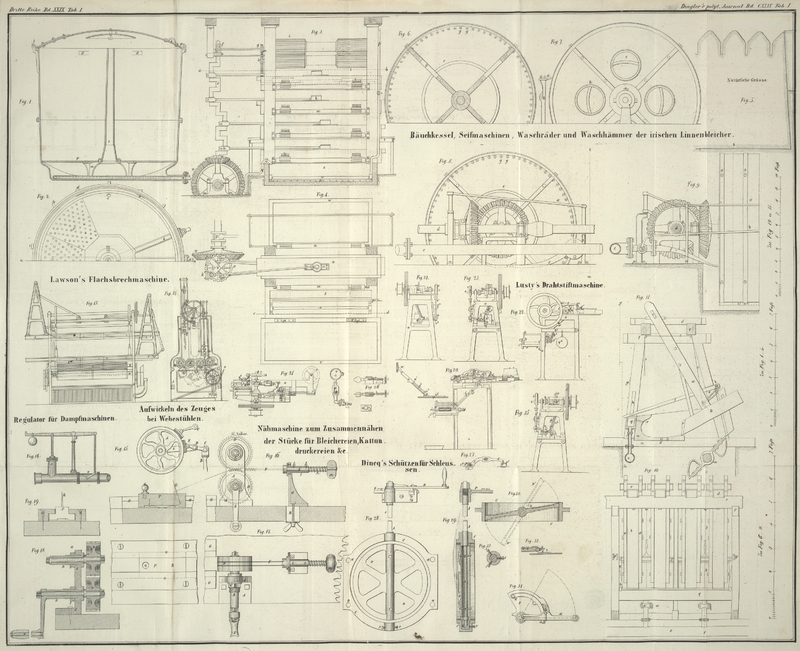

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Dincq's neues System von runden, sich drehenden

Schützen.

Bekanntlich bestehen die bis jetzt bei den Schleußenthoren angewendeten Schützen aus

senkrechten Schiebern von länglich-viereckiger Form, welche unten an den

Thoren angebracht sind, und die man mittelst Zahnstangen oder Stangen mit

Schraubengewinden, durch einen oben an den Thoren befindlichen Mechanismus bewegt.

Diese Einrichtung hat das Nachtheilige, daß sie den Schleußenwärtern viele Mühe und

Zeitverlust verursacht.

Mittelst des von Dincq erfundenen Systems werden diese

Nachtheile vermieden, da man mit einer größern Geschwindigkeit und mit einem

geringern Kraftaufwande den Schützen öffnen und schließen kann. Dieses System hat

Aehnlichkeit mit den bei den Dampfmaschinen gebräuchlichen Klappenventilen, womit

der Dampf in den Leitungsröhren zugelassen und abgesperrt wird.

Die erste Anwendung dieses Mechanismus wurde bei der 28sten Schleuße des Canals

zwischen Charleroy und Brüssel gemacht.

Die Figuren

28, 29

und 30

stellen einen von den neuen Schützen im Aufriß und im Durchschnitt (in 1/10

natürlicher Größe) dar, und zwar den am rechten Thor am obern Ende der Schleuße.

Der Apparat besteht aus einem horizontalen gußeisernen Cylinder C, in welchem eine Scheibe D

mit ablaufenden Kanten eingelassen ist; dieselbe ist ebenfalls von Gußeisen, und

mittelst einer eisernen Welle A in zwei gleiche Theile getheilt.

Letztere theilt dem Schütz die drehende Bewegung mit, die von einer Kurbel M ausgeht, welche ihrerseits auf einer gußeisernen

Platte P (Fig. 31) ruht, die auf

dem obern Balken des Schleußenthors befestigt ist.

Die Figuren

31, 32

und 33 zeigen

die einzelnen Theile des Mechanismus.

So wie man aus Fig.

28 und 30 ersieht, ist der Cylinder C mit einem

Kranze versehen, der in den Körper des Schleußenthors eingelassen und mittelst

Schraubenbolzen a befestigt ist.

Unten ist die Fläche des Cylinders mit dem ersten Querbalken des Schleußenthores in

gleicher Höhe.

Die Säulen oder die senkrechten Stücke, an denen der Cylinder C befestigt wird, sind rund ausgehauen, um den Cylinder fester halten zu

können. Der Theil des Cylinders, welcher um 58 Centimet. an der Thorfläche

hervortritt, kann in die Thorkammer eintreten, wenn die Thore für den Durchgang der

Schiffe geöffnet sind. Die Welle A kann aber auch

gänzlich im Gerüst des Thores eingeschlossen werden, da sie nur 4 Centimeter stark

ist.

Die Welle A geht, wie Fig. 29 zeigt, der Länge

nach durch die Scheibe C, und zwar durch einen in der

Mitte derselben angebrachten Muff, in welchem sie durch Stifte g befestigt ist.

Um nöthigenfalls die Scheibe D entfernen zu können, ohne

den Cylinder aus dem Thor zu nehmen, hat der Muff an seinen Enden Querschnitte von

verschiedenen Durchmessern, in welche entsprechende verstärkte Theile der Welle A passen. Am untern Ende befindet sich die schwächste

dieser Verstärkungen, die nur 2 bis 3 Centimet. hoch ist, so daß man bloß die Welle

A um diese Größe zu heben braucht, um sie leichter

aus dem Muff nehmen zu können. Diese Hebung wird mittelst einer Schraubenmutter

bewirkt, welche über das obere Ende der Welle A greift,

die durch vorgängiges Hinwegnehmen der Nabe, der beweglichen Kurbel M und der Stifte g frei

gemacht wurde.

Die Welle A, deren unterer Zapfen von gehärtetem Stahl

sich in der Büchse K dreht, ruht auf zwei Punkten,

nämlich auf einer gehärteten Platte am Boden der Büchse und auf der inneren

Oberfläche des Cylinders – eine nothwendige Bedingung für eine leichte

Bewegung der Scheibe D; denn wenn deren Gewicht nur auf

der cylindrischen Oberfläche ruhte, so würde sie dieselbe zu stark abnutzen und

folglich eine sehr starke Reibung auf den sich berührenden Flächen (der Scheibe und

des Cylinders) veranlassen.

Eine andere Bedingung, welche desselben Zweckes wegen erfüllt werden muß, besteht

darin, daß der Mittelpunkt der Büchse K mit der

senkrechten Achse der Scheibe und der Welle genau zusammenfallen muß; dieß wird ohne

Schwierigkeit mittelst der Stellschrauben s (Fig. 28, 29 und 33) bewirkt.

Zieht man die Schrauben zurück, so kann man auch die Büchse der Pfanne herausnehmen,

sey es zum Auswechseln der harten Platte am Boden oder der ganzen Büchse.

Die drehende Bewegung, welche die Scheibe D machen muß,

erfordert, daß die Enden ihres Muffs, bei ihrer richtigen Stellung zur Achse der

Maschine, zwei entgegengesetzte Segmente einer Kugelfläche von gleichem Halbmesser

mit demjenigen des Cylinders darbieten, deren Größe durch den Durchmesser des Muffs

bestimmt ist, und durch den Winkel, welchen die äußersten Richtungen der

Scheibenebene bilden: 1) wenn die Scheibe die Schützöffnung verschlossen hat; 2)

wenn sie gänzlich geöffnet ist.

Die für die Scheibe bestimmte Neigung, wenn sie die Oeffnung verschließt (wobei

Wasserverluste sehr gering, wo nicht unmöglich werden, und welche zugleich

gestattet, die Peripherie der Scheibe leicht von den Cylinderwänden, mit denen sie

in Berührung steht, zu trennen), gibt diesem Organ die Form einer Ellipse, deren

senkrechte Achse der Cylinderdurchmesser, und deren horizontale Achse derselbe

Durchmesser, plus einer der Neigung der Scheibe auf der

Cylinderachse entsprechenden Größe, ist.

Bei der 28sten Schleuße des Canals von Charleroy nach Brüssel beträgt diese Neigung

0,18 per Meter. Die Erfahrung hat gezeigt, daß dieß die

Gränze ist, über welche hinaus die Ablösung der Scheibe eine mehr oder weniger große

Verlängerung des Kurbelarms erfordert.

Wie wir schon oben bemerkt haben, wird die drehende Bewegung der Scheibe D, deren Größe beschränkt ist, mittelst der Kurbel M bewirkt, die am obern Ende der Welle A angebracht ist, und zwar in der in Fig. 30 angegebenen

Stellung, wenn die Scheibe den Durchgang des Wassers vollständig verschließt. Um nun

den Schütz zu öffnen, stößt der Schleußenwärter die Kurbel gegen den Nagel H auf der Platte P, welcher

den Zweck hat, sie auf ihrer Gränze während der ganzen Dauer des Wasserabflusses zu

befestigen.

Der Verschluß des Schützes wird dadurch bewirkt, daß man die Kurbel in ihre erste

Stellung zurückführt; in dieser muß sie aber sofort befestigt werden, um zu

verhindern, daß sich die Scheibe von selbst öffnet, sey es wegen der zu leichten

Beweglichkeit der Vorrichtung oder aus einem andern Grunde. Zu diesem Behufe ist das

vordere Ende der Platte mit einem Sperrwerk versehen, wovon Fig. 32 eine specielle

Ansicht gibt; es besteht aus einer gehärteten eisernen Zahnstange t, die nöthigenfalls leicht ausgewechselt werden kann,

und aus einer Sperrklinke mit Feder v, die mittelst

eines Scharniers an der Kurbel angebracht ist und in die Zähne eingreift, um auf

diese Weise die Kurbel in ihrer Stellung fest zu erhalten.

Hebt man nun die Sperrklinke, so wird die Kurbel wieder frei und läßt sich nach H zu verschieben, woselbst man die Klinke wiederum über

den Nagel H hängt, um den Schütz geöffnet zu

erhalten.

Da die Scheibe D der gegen sie drückenden Flüssigkeit zu

beiden Seiten ihrer Achse gleiche Flächen darbietet, so muß sie sich in allen

Stellungen, welche sie um diese Achse herum annehmen kann, im Gleichgewicht

befinden, so daß zu ihrer Drehung eigentlich nur der Reibungswiderstand zu

überwinden ist. Die Erfahrung stimmt in dieser Beziehung mit den Berechnungen

überein, welche wir hier mittheilen; sie hat gezeigt, daß sich der Schütz sehr

leicht bewegen läßt, wenn man einen Kurbelarm von 0,35 Meter (13 1/3 rhein. Zoll)

Länge hat.

Es sey F der Widerstand, welcher von der Reibung der

Welle herrührt, so hat man:

F = π R²Hm,

worin

π = 3,14

das Verhältniß des Durchmessers zur Peripherie

ausdrückt;

R = 0,25

Met. den Cylinderhalbmesser;

H = 1,70

Met. den Druck des Wassers auf den Mittelpunkt der

Scheibe;

und

m = 0,19

das Verhältniß der Reibung zum Druck.

Substituiren wir diese Werthe in dem vorhergehenden Ausdruck, so kommt heraus:

F = 63,3 Kilogr.

Es sey D der größte Durchmesser der sich reibenden Theile

der Welle A;

r der Arm der Kurbel M,

und

f die auf letztere zu verwendende Kraft, um den

Widerstand auszugleichen, so hat man:

f = (D/2 . F)/r.

Setzen wir für D und r ihren

betreffenden Werth, 0,046 und 0,35 Meter, ein, so wird

f = 4 Kilogr. ungefähr.

Bei der obigen Berechnung ließ man den Widerstand des Mittels, worin sich die Scheibe

D bewegt, unberücksichtigt, weil wegen der geringen

Geschwindigkeit, welche der Vorrichtung mitgetheilt werden muß, sowohl zum Oeffnen

als zum Schließen des Schützes, eine f nur wenig

übersteigende Kraft zur Verdrängung der Flüssigkeit hinreicht, was die Erfahrung

auch bestätigt.

Es kann sich aber im Augenblick des Oeffnens des Schützes ein anderer Widerstand

zeigen, der sich unmöglich a priori bestimmen läßt;

derselbe hängt nicht bloß von dem sorgfältigen Ausbohren des Cylinders C und vom Abdrehen der Scheibe D, als den mit einander in Berührung stehenden Flächen ab, sondern auch,

wie wir schon bemerkt haben, von dem Grade der Neigung der Scheibe zur Achse des

Cylinders, und von dem genauen Zusammenfallen dieser Achse mit derjenigen der Welle

A.

Die für die 28ste Schleuße des Canals zwischen Brüssel und Charleroy angebrachten

Apparate lassen in dieser Hinsicht nichts zu wünschen übrig und können ohne

Schwierigkeiten von einem Schleußenwärter bewegt werden.

Die Schütze an den oberen Thoren haben dieselbe Einrichtung wie die an den unteren;

ihr Durchmesser beträgt 0,59 Met., entsprechend einem Querschnitt von etwa 0,20

Quadratmeter. Gibt man den Schützöffnungen einen größern Querschnitt, wie er bei den

gewöhnlichen Schleußenschützen gebräuchlich ist (was durchaus nichts Nachtheiliges

hat, da man die Schütze in einer sehr kurzen Zeit leicht nach und nach öffnen kann),

so lassen sich täglich 100 Schiffe in derselben Zeit durchschleußen, in welcher man

bei gewöhnlich eingerichteten Schleußenthoren nur 80 Schiffe durchlassen kann. Es

wird dieß durch die auf Erfahrung begründeten Berechnungen, die mit Oeffnungen von

0,50 Met. Durchmesser angestellt worden sind, bewiesen.

Wasserverluste finden bei diesem Verschluß eigentlich gar nicht statt.

Wegen der Einfachheit des Apparats, der eigentlich nur aus zwei Organen besteht, und

wegen seiner geringen Anstrengung beim Gebrauch, kostet er weniger als die

gewöhnlichen Schütze der Schleußenthore und wird auch nicht so bald abgenutzt;

andererseits erfordert der neue Apparat weder Del noch Fett, deren kostspielige

Anwendung bei den Zahnstangen und Schrauben der gewöhnlichen Schütze unerläßlich

ist.

Als im Jahre 1848 das hier beschriebene verbesserte System bei fünf Schleußen des

Canals von Charleroy ausgeführt wurde, glaubte die belgische Regierung auch einen

Versuch mit den viereckigen Drehschützen machen zu

müssen, welche bei dem Canal von Narbonne in Frankreich, so wie am Rhein angewendet

werden. Man gab sie jedoch sogleich wieder auf, da es fast unmöglich war mit

denselben einen wasserdichten Verschluß herzustellen; da wegen der Anschläge an den

Gewänden die Drehungsachse die Oberfläche der Scheibe nicht gleich theilen kann, so

ist die Bewegung dieser viereckigen Schütze auch weit schwieriger als die der

runden, welche in vollständigem Gleichgewicht stehen.

Nach obigen Betrachtungen und nach den Erfahrungen, die man bei der 28sten Schleuste

des Canals von Charleroy gemacht hat, gewährt das neue System folgende

Vortheile:

1) leichtere und folglich auch wohlfeilere Bewegung als bei den gewöhnlichen

Schleußenschützen;

2) daher die Möglichkeit, eine größere Anzahl von Schiffen durchzuschleichen;

3) geringere Herstellungs- und Unterhaltungskosten;

4) die Möglichkeit, das Durchsickern des Wassers zu verhindern, welches bei den

gewöhnlichen Schützen so bedeutend ist.

Tafeln