| Titel: | Verbesserungen an Drahtstiftmaschinen, welche sich Samuel Lusty in Birmingham, am 24. Juni 1852 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 129, Jahrgang 1853, Nr. IV., S. 8 |

| Download: | XML |

IV.

Verbesserungen an Drahtstiftmaschinen, welche

sich Samuel Lusty in

Birmingham, am 24. Juni

1852 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Februar

1853, S. 79.

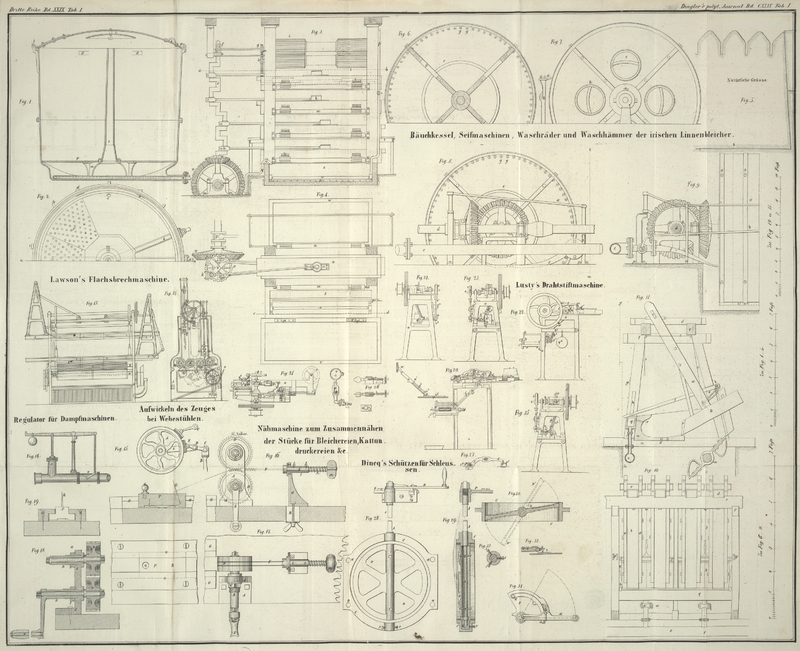

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Lusty's Verbesserungen an Drahtstiftmaschinen.

Fig. 20

stellt diese Maschine zur Verfertigung der Drahtstifte im Verticaldurchschnitte,

Fig. 21 im

Grundriß,

Fig. 22 in

der Seitenansicht,

Fig. 23 in

der Frontansicht,

Fig. 24 in

der hinteren Ansicht,

Fig. 25 im

senkrechten Querdurchschnitt dar.

a, a ist das Gestell; b die

Treibachse; c, c feste und lose Rollen zur Aufnahme

eines von dem Motor hergeleiteten endlosen Riemens; d

ein Schwungrad mit einer Rinne auf seiner Peripherie, die zur Aufnahme eines Riemens

dient, um den Spitzapparat in Bewegung zu setzen. Der Draht gelangt von einer Rolle

e in die Maschine und nimmt seinen Weg zwischen den

Stiften e¹ hindurch, um gerade gestreckt zu

werden, durch eine Oeffnung der Feder f¹, und von

da unterhalb des Endes f² des geschlitzten Hebels

f. Das kleine an der Hauptachse b befindliche Excentricum g

(Fig. 22

und 23) wirkt

auf den Schlitz f³ des Hebels f so, daß es sein Ende f²

abwechselnd hebt und niederdrückt und ihn dadurch um die Achse f⁵ in Schwingung setzt. Das zwischen f² und f¹

befindliche Drahtende wird so lange festgehalten, als das Excentricum g auf die obere Seite des Schlitzes f³ wirkt. Während auf diese Weise der Draht

festgehalten wird, wirkt das an der Hauptachse b

befindliche Excentricum h dergestalt auf das Röllchen

f⁴ des Hebels f,

daß es den Hebel f und folglich auch den von ihm

festgehaltenen Draht um eine Stiftlänge vorwärts nach der Form i, i zieht, wobei ein zur Bildung des Kopfes

hinreichendes Stück des Drahtes an der Vorderseite der Form hervorragt. Die Formen

i, i, deren Dimensionen sich nach der Dicke der

Stifte richten, sind an den Schieber j befestigt, und

befinden sich in einem Paar loser Hülsen, welche sich nach den beabsichtigten

Dimensionen der Drahtstifte adjustiren lassen; sie werden durch eine kleine an den

Schieber j befestigte Feder j¹ etwas auseinander gehalten. Dieser Schieber wirkt auf einen von

einer der erwähnten losen Hülsen hervorragenden Stift j², j³, j⁴ sind Stellschrauben, um die Formen i,

i in geeigneter Lage zu erhalten. Die Schraube j³ geht durch ein längliches Loch des Schiebers j, damit sie sich in Folge der Wirkung der Feder j¹ mit ihrer Hülse bewegen kann. Letztere hält

die Formen i, i so lange aus einander, bis sie durch den

Winkelhebel k³ geschlossen werden. Das an der

Achse b befindliche Excentricum k beginnt sodann auf die Rolle k¹ zu

wirken, so daß es dieselbe sowie den Schieber, woran sie befestigt ist, veranlaßt

sich in den Lagern k² (Fig. 21) zu bewegen und

auf den Winkelhebel k³ zu wirken, welcher sich um

eine an das Gestell a befestigte Achse k⁴ dreht. Das andere Ende des Winkelhebels k³ tritt in die Oeffnung j⁵ (Fig. 25) und bewirkt eine

Querbewegung der Platte j, wodurch der Draht in der

erforderlichen Länge abgeschnitten wird. l ist ein

Stempel, welcher durch das an der Hauptwelle befindliche Excentricum l² zur Bildung des Nagelkopfes vorwärts

getrieben, und durch die Wirkung der Federn l⁵,

l⁶ wieder zurückbewegt wird, worauf der Hebel

f und die Feder f¹ wieder eine neue Drahtlänge vorwärts schieben. Durch die letztere

wird der gebildete Drahtstift in die Röhre m gestoßen;

diese leitet ihn in einen geneigten Canal n, durch

welchen er hinabgleitet, und der ihn in einen horizontalen Canal n⁷ führt, wo er durch die rotirenden Feilen q gespitzt wird. An der Hauptwelle b befindet sich nämlich eine excentrische Scheibe o, deren Stange einen Schlitz o¹ enthält, durch welchen eine an das Gestell befestigte

Hervorragung o² tritt, welche der

Excentricumstange eine oscillirende Bewegung ertheilt. Das untere Ende der letzteren

ist durch ein Gelenk o³ mit dem Winkelhebel o⁴ verbunden, der durch einen Stift p mit dem Schieber p¹

in Verbindung steht. Der Stift p tritt durch ein Loch

o⁶ in der Schieberplatte

o⁷, welches weit genug ist, um einem Stifte o⁵, der die Schieberplatte o⁷ mit dem Winkelhebel o⁴

verbindet, zu gestatten, die Platte o⁷ gegen die

Stifte zu drücken, während sie durch die rotirenden Feilen q bearbeitet werden. Die Stärke des Druckes wird durch die Stellschraube

o⁸ regulirt. Die Platte o⁷ ist ferner mit einem Schlitz o⁹ versehen, in welchen ein Holzstreifen

eingelegt ist, um die für die gehörige Rotation der Drahtstifte nöthige Reibung

darzubieten, während sie der Einwirkung der Feilen ausgesetzt sind. Der Schieber p¹ und die Schieberplatte o⁷ haben eine hin- und hergehende Bewegung; während sie sich

vorwärts bewegen, findet der Druck des Randes der Platte o⁷ gegen die Stifte auf die erwähnte Weise statt; aber bei ihrer

rückgängigen Bewegung sind die Stifte von diesem Druck befreit und bleiben ruhig

liegen bis sich diese Theile wieder vorwärts bewegen. Sie werden sodann auf ähnliche

Weise bearbeitet, und längs des horizontalen Canales n⁷ fortbewegt, worauf sie in eine schiefe Rinne gelangen und von da in

fertigem Zustande in einen untergestellten Behälter fallen.

Die rotirenden Feilen q sind an einer Achse q¹ befestigt, die an ihrem einen Ende mit einer

Rolle q² versehen ist. Die Rotation aber wird auf

folgende Weise den Feilen mitgetheilt. Die Peripherie des Schwungrades enthält einen

Schnurlauf, dessen Schnur unter der Rolle q³

hinweg um die an der Achse der rotirenden Feilen befestigte Rolle q² läuft und unter der Rolle q⁴ hinweg nach dem Schwungrade zurückkehrt. Die

Rollen q³, q⁴

rotiren in einem Vförmigen an den Hebel q⁵ befestigten Lager. Ein Gewicht q⁶ gibt der Treibschnur die gehörige

Spannung.

Tafeln