| Titel: | Beschreibung einer in der mechanischen Werkstätte der Augsburger polytechnischen Schule ausgeführten Nähmaschine zum Zusammennähen der Stücke in Kattundruckereien, Bleichereien etc.; von Prof. C. Walther. |

| Autor: | C. Walther |

| Fundstelle: | Band 129, Jahrgang 1853, Nr. VII., S. 13 |

| Download: | XML |

VII.

Beschreibung einer in der mechanischen Werkstätte

der Augsburger polytechnischen Schule ausgeführten Nähmaschine zum Zusammennähen der

Stücke in Kattundruckereien, Bleichereien etc.; von Prof. C. Walther.

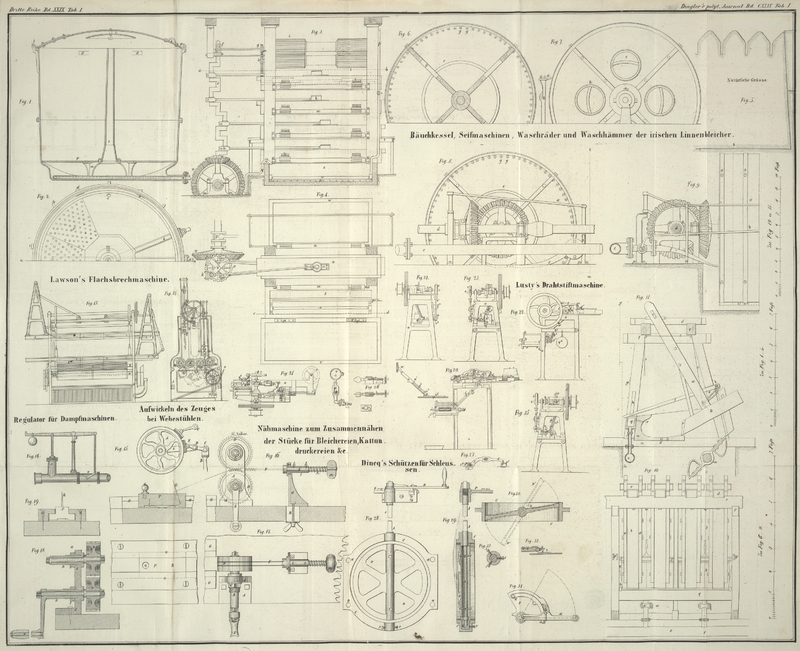

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Walther, Beschreibung einer Nähmaschine.

Die Arbeit des Zusammenhängens der einzelnen rohen Kattunstücke, wie solche vom

Webstuhle kommen, zu einem einzigen langen Bande, welches nach dem Laugen in den

Kufen, die Walzenapparate zum Waschen, Säuern etc. zu passiren hat, wird in neuerer

Zeit auch schon in vielen deutschen Fabriken durch Maschinen vollbracht, und zwar

viel schneller und pünktlicher, als dieß früher beim Nähen von Hand geschehen

konnte. Solche Nähmaschinen sind äußerst einfach, und leicht herzustellen, weßhalb

ihre Beschreibung Manchem von Nutzen seyn möchte.

Die Figuren 16

bis 19 zeigen

die Maschine im vierten Theile der natürlichen Größe, und zwar Fig. 16 von der Seite des

Arbeiters mit dem Nadelträger und einem Theile des Tisches im Durchschnitte; Fig. 17 ist

der vollständige Grundriß derselben; Fig. 18 ein Durchschnitt

durch die Räderachsen, und Fig. 19 eine Stirnansicht

der auf den Tisch aufgeschraubten Führungsleisten mit dem zwischen denselben

gleitenden Schieber.

Das ganze Gestell der Nähmaschine besteht aus einem einfachen eisernen Winkel A, welcher mit zwei Schrauben auf dem Tische befestigt

ist, auf dem die Arbeit des Nähens vorgenommen werden soll. In dem Winkel A sind zwei metallene, cylindrisch ausgebohrte Hülsen

B durch Schraubenmuttern C befestigt, und erstere dienen den Achsen der beiden Räder D als Lager. Beide Räder sind auf den Achsen fest, und

wie gewöhnlich mit einander im Eingriffe, nur sind ihre Zähne so weit ausgefeilt,

daß zwischen denselben noch leicht ein drei- oder vierfach zusammengelegtes

Kattunstückchen

durchgehen kann. Auf die etwas längere Achse des untern Rades ist eine Kurbel E aufgesteckt, durch welche die beiden Räder in Bewegung

gesetzt werden. Legt man nun die beiden zu vereinigenden Enden zweier Kattunstücke

auf einander, und läßt dieselben zwischen den Rädern durchlaufen, so werden sie nach

der Form der Radzähne in Falten gelegt werden, und es bleibt sonach nichts zu thun

übrig, als diese Falten auf eine Nadel aufzufassen, und dafür zu sorgen, daß die

Tuch enden schön geradlinig den Rädern zugeführt werden, damit auch die Naht gerade

wird.

Das erstere geschieht dadurch, daß man eine, oder wenn zwei Nähte gefordert werden,

zwei Nadeln so vor den Rädern anbringt, daß der gefaltete Zeug sich von selbst auf

die Nadelspitze schiebt. Da nun aber die Falte am regelmäßigsten und schönsten ist,

während sie gerade zwischen den beiden Räderachsen, also in der Centrallinie der

beiden Räder steht, so muß sie auch schon an dieser Stelle auf die Nadel F aufgefaßt werden. Um dieß möglich zu machen, und die

Nadel ganz nahe an ihrer Spitze zu unterstützen, sind aus den beiden Rädern zwei auf

einander passende Rinnen ausgedreht, die so tief sind, daß bei eingerückten Rädern

eine Oeffnung bleibt, die groß genug ist, um leicht die ganze Nadel hindurchschieben

zu können. Auf dem Grunde der Rinne des unteren Rades wird das spitze Ende der Nadel

beständig aufliegen können, selbst wenn die Räder sich drehen. Das entgegengesetzte

Nadelende ruht auf dem Nadelhälter G, dessen Einrichtung

etwas näher zu beschreiben ist. Er besteht aus einem eisernen Winkel mit

Verstärkungsrippe G, der durch zwei Flügelschrauben auf

den Tisch befestigt wird. Im Tische sind Schlitze H

angebracht, durch welche die Schrauben gehen, und welche es möglich machen, die

Entfernung des Nadelträgers von den Rädern nach der Länge der Nadeln zu reguliren.

Am obern Theile des Winkels ist eine Metallhülse I

befestigt, in welcher ein stählerner Cylinder K liegt,

der sich geradlinig verschieben läßt. Um eine Drehung des Cylinders zu vermeiden,

die, wenn zwei Nadeln angewandt werden, nicht stattfinden darf, ist aus dem Cylinder

K der Länge nach eine Nuth ausgearbeitet, in welche

die glatten Enden der zwei kleinen in die Hülse I

eingeschraubten Schrauben L, L eingreifen. An dem den

Rädern zugewandten Ende ist der Cylinder K mit einem

Kopfe versehen, in dessen ebene Fläche für jede Nadel ein Loch von 3–4 Linien

Tiefe eingebohrt ist, welches so weit gemacht wird, daß das Oehrende der Nadel sehr

leicht in dasselbe gesteckt werden kann. Zur Erleichterung des Einsteckens sind die

Löcher stark conisch oder trichterförmig versenkt. Die Nadel wird, wenn ihr Oehrende

in dem Cylinder steckt,

die Spitze dagegen in der Rinne des unteren Rades liegt, ihre horizontale Lage

erhalten, und da der Druck der sich über die Nadel schiebenden Falten gegen den

Cylinder gerichtet ist, so wird sie während der Arbeit nicht von der ihr

angewiesenen Stelle weichen können. Nach zwei bis drei Umdrehungen der beiden Räder

werden die beiden zu vereinigenden Zeugenden gefaltet auf die Nadel aufgeschoben

seyn, und um die Naht zu vollenden, darf man nur noch die Nadel, die natürlich

vorher eingefädelt war, durchziehen. Damit dieß so leicht als möglich geschehen, und

keine der vordersten Falten von der Radelspitze abfallen kann, schiebt man den auf

dem hinteren Ende mit dem Knopfe M versehenen Cylinder

K mit der Hand gegen die Räder, und sticht so, da

die Nadel zwischen den Rädern durchgeht, der gefaltete Zeug jedoch nicht mehr, die

Nadelspitze 1 1/2–2 Zoll über die letztgebildete Falte vor. Entfernt man nun

die Hand von dem Knopfe M, so springt der Cylinder K durch die Spiralfeder N

getrieben, in seine ursprüngliche Lage zurück, und die Nadeln können nun mit dem auf

denselben befindlichen Zeuge leicht herausgenommen werden, worauf man sie wie

gewöhnlich an der Spitze erfaßt, und den Zeug auf den anhängenden Faden

abschiebt.

Um nun auch die zweite Bedingung zu erfüllen, und eine gerade Naht, die gleichen

Abstand von den Zeugenden hat, zu bekommen, muß der Zeug den Rädern in gespanntem

Zustande und geradlinig zugeführt werden. Zu diesem Zweck sind rechtwinkelig zu den

Räderachsen und links vom Arbeiter zwei parallele, ausgefalzte Führungsleisten O auf den Tisch aufgeschraubt, zwischen welchen sich ein

Schieber P, welcher der gleicheren Reibung wegen unten

mit einer Schleppfeder versehen ist, geradlinig gegen die Räder verschieben läßt.

Der Knopf Q, welcher oben in den Schieber eingeschraubt

ist, dient dazu, denselben leicht mit der Hand fassen, und nach vollendeter Naht von

den Rädern entfernen zu können. Außer dem Knopfe Q steht

über die Oberfläche des Schiebers noch eine schief gestellte Nadel R vor. Hat man den Schieber P ungefähr so weit von den Rädern entfernt, als die zu vereinigenden

Zeugstücke breit sind, so steckt man mit der linken Hand die beiden

zusammengehörenden Ecken der auf einander liegenden Zeugstücke auf die Nadel R auf, faßt dann mit derselben Hand die beiden

gegenüberliegenden Ecken, und bringt sie, während mit der rechten Hand die Kurbel

E gedreht wird, zwischen die Zähne der beiden Räder,

die augenblicklich das Falten und Aufschieben auf die Nadel beginnen. Der sich immer

mehr verkürzende Zeug nimmt, da er mit einem Eck noch auf der Nabel R steckt, den Schieber P mit

sich, dieser erhält vermöge seiner Reibung den Zeug in immer gleicher Spannung, und

leitet denselben in

gerader Richtung gegen die Räder. Da die Nadel R tiefer

steht als die arbeitende Fläche der Räder, so wird sich auch der Winkel, welchen der

Zeug mit der Nadel bildet, beständig ändern, und während beim Beginn des Nähens der

Zeug gegen den Schieber P abwärts gezogen wird, hebt er

sich wenn R sehr nahe bei den Rädern steht, die Naht

also beinahe vollendet ist, von selbst von der Nadel R

ab. Will man, daß der Schieber P nach gemachter Naht von

selbst wieder zurückgeht, so kann man dieß leicht durch ein Gewicht, Schnur und

Rolle bewerkstelligen.

So einfach der ganze, eben beschriebene Apparat ist, und so wenig man zweifeln kann,

daß er sicher und richtig arbeitet, so wird man bei seiner Anwendung doch finden,

daß er gänzlich unbrauchbar ist, wenn ein scheinbar gleichgültiger Theil, nämlich

die Nadel, nicht die richtige Form besitzt. Es ist

nämlich geradezu unmöglich, mit einer gewöhnlichen Nadel auch nur eine Naht in

dichtem Zeuge zu machen. Die vielen Falten, welche zu gleicher Zeit auf der

conischen Nadelspitze stecken, und in denen gleichzeitig die gestochenen Löcher so

viel erweitert werden sollen, daß sie auf den Nadelschaft übergehen können, dann die

Reibung der Falten auf dem Nadelschafte selbst, bieten einen so bedeutenden

Widerstand, daß bevor derselbe überwunden ist, die Nadel sich jedesmal biegt, oder,

wenn sie hart genug war, abbricht. Diesem Uebelstande wird einfach dadurch

abgeholfen, daß man der Nadel statt einer schlanken langen Spitze, einen kurzen,

stumpf-conischen dreikantigen Kopf gibt, und daß man den Schaft der Nadel

bedeutend dünner macht, als das Loch weit ist, welches die dreikantige Spitze

gestochen hat. Auf diese Weise erreicht man, daß das Loch immer nur in sehr wenigen

Falten gleichzeitig erweitert werden muß, und daß die Reibung auf dem Nadelschafte

fast ganz wegfällt. Bei richtig geformter Nadel wird das Nähen mit der größten

Leichtigkeit, ohne die Nadel im geringsten anzustrengen, und sehr schnell vor sich

gehen.

Tafeln