| Titel: | Ueber die irische Linnenbleiche; von dem Techniker Hrn. G. Coupette. |

| Fundstelle: | Band 129, Jahrgang 1853, Nr. XXXI., S. 122 |

| Download: | XML |

XXXI.

Ueber die irische Linnenbleiche; von dem

Techniker Hrn. G.

Coupette.

(Schluß von S. 42 des vorhergehenden

Heftes.)

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Coupette, über die irische Linnenbleiche.

8) Das Chlorbad (Liquor).

Schließlich kommen wir zu dem viel verleumdeten und doch unentbehrlich gewordenen

Agens, welches allerdings ein scharfes aber auchzweischneidiges Schwert ist,

welches in der Hand des Unkundigen äußerst gefährlich werden kann, so unschätzbar es

in der richtigen Anwendung auch ist.

Berthollet constatirte zuerst die bleichende Eigenschaft des Chlors und führte

dasselbe als Chlorwasser in die Linnen- und Baumwollenbleiche zuerst ein. Der

Uebelstand der sich bildenden freien Salzsäure ließ jedoch bald das Chlorwasser mit

den Chlorsalzen vertauschen. Diese Chlorpräparate, heutigen Tages mit der Benennung

Bleichsalze bezeichnet und gewöhnlich als unterchlorigsaure Salze angesehen,

beschränken sich, was ihre praktische Anwendung im Großen betrifft, auf zwei: dieß

sind der uneigentlich so genannte Chlorkalk und das Chlornatron; Chlorkali wird sehr

selten angewendet. Diese Verbindungen sind sehr wenig stabil, d.h. sie haben eine

große Neigung sich zu zersetzen und stabilere Verbindungen einzugehen. Ein

vollständiger Abschluß der atmosphärischen Luft verhindert jedoch die Zersetzung der

Salze, selbst unter dem begünstigenden Einflusse von Licht und Wärme. Die Wirkung

auf den Farbstoff der Pflanzenfaser ist eine auf der mächtigen Affinität des Chlors

zu dem Wasserstoffe beruhende und durch dieselbe prädisponirte Oxydation, wodurch

theilweise eine Zerstörung, d.h. eine wirkliche Verbrennung des Kohlenstoffes

desselben vermittelst des in Freiheit gesetzten Sauerstoffs vor sich geht, theils

eine den Farbstoff verharzende Oxydation, die ihn in den später angewandten Alkalien

löslich macht. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß die Kohlensäure in der

atmosphärischen Luft auf die Zersetzung des Chlorsalzes und Infreitheitsetzung des

Sauerstoffes wirkt. Der Oxydationsproceß durch Vermittelung der Chlorpräparate ist

so überaus energisch, daß nur die auf praktische Erfahrungen gestützte Vorsicht

davon einen nützlichen Gebrauch machen kann. Der Grad der Energie desselben steht

aber in directem Verhältnisse mit der Quantität des in Freiheit gesetzten

Sauerstoffs und diese wiederum mit dem angewandten Chlorquantum. Es gilt also,

dieses auf eine einfache, praktische und zuverlässige Weise zu bestimmen, d.h. die

jedesmalige Stärke des Chlorbades zu finden, um mit Sicherheit arbeiten zu

können.

Vor etwa vierzig Jahren führte Descroizilles eine Lösung von schwefelsaurem Indigo

als chlorometrische Flüssigkeit ein, indem er annahm, daß die Menge des entfärbten

Indigos der Menge des Chlors in der zu prüfenden Flüssigkeit proportional sey. Die

Indigo-Probelösung wurde nachher auch von Gay-Lussac angenommen; aber

bald fand man, daß diese einfache und praktische Prüfungsmethode nicht sehr

zuverlässig sey. Erstens zerfetzt sich die verdünnte schwefelsaure Indigosolutiondurch längeres

Aufbewahren, dann aber fand Gay-Lussac auch, daß selbst mit frisch bereiteter

Probeflüssigkeit das Resultat davon abhängt, ob man die Chlorflüssigkeit in die

Indigo-, oder die Indigolösung in die Chlorflüssigkeit gießt. In ersterem

Falle wird, wie ich auch selbst Gelegenheit hatte zu beobachten, viel mehr Indigo

zerstört als im zweiten, wenn man mit gleichen Quantitäten operirt. Dann ist auch

ein großer, der Genauigkeit hinderlich im Wege stehender Umstand die Schwierigkeit,

genau den Uebergang aus der blauen in die braune Farbe zu bestimmen, wenn die

Indigosolution vollständig entfärbt ist. Um diese Ungenauigkeit anschaulicher zu

machen, will ich hier eine von mir zu dem Behufe gemachte Beobachtung einschalten:

Ich nahm von der in Cotton-Mount gebrauchten Indigosolution, füllte davon in

ein in 100 Theile getheiltes Probeglas (welches bis zum obersten 0-Striche

1/100 eines Gallons faßte; jede Abtheilung enthielt also 1/10000 eines Gallons) bis

zum Striche 80, d.h. zwanzig Volumtheile, und füllte dann das Glas mit destillirtem

Wasser bis zu 0; in ein anderes, in derselben Weise eingetheiltes Glas füllte ich

bis zu 0 Chlornatronlösung, welche an dem später unten zu beschreibenden test blue 5 zeigte. Nun goß ich die Chlorflüssigkeit in

die verdünnte schwefelsaure Indigosolution; gegen 7 1/2 Maaßeinheiten der erstem

erzeugten, wie mir schien, die von Gay-Lussac angegebene grüne Färbung,

nachdem aber schon mit 5 Maaßeinheiten ein Schillern ins Grüne bemerkbar wurde. Ich

setzte nun mehr und mehr zu, und war nicht wenig erstaunt, bis zu 13 Einheiten gehen

zu müssen, ehe die vollständige Entfärbung, d.h. die lichtbraune Färbung, welche man

in der Bleichereien gewöhnlich als maaßgebend betrachtet, eintrat, nachdem die

Probeflüssigkeit während des Nachfüllens durch alle Farbenüancen vom Grünen ins

Braune durchging.

Gay-Lussac schlug daher auch im Jahre 1835 eine neue MethodePolytechn. Journal Bd. LX S. 128. vor, nach welcher eine der folgenden Substanzen beinahe mit derselben

Sicherheit des Erfolges angewandt werden kann: Arsenige Säure, Kaliumeisencyanid,

salpetersaures Quecksilberoxydul. Er gibt jedoch der arsenigen Säure den Vorzug, als

dem die genauesten Resultate gebenden Reagens. Ich hatte auch früher nicht selten

Gelegenheit, mich von der überraschenden Genauigkeit dieser Methode zu überzeugen.

Aber alle diese Methoden sind leider nur von Werth fürs Laboratorium, nicht aber für

den Bleicher; für ihn ist die Ausführung der Analyse viel zu umständlich.

Graham Dieses von Dalton herrührende Verfahren wurde im polytechn. Journal Bd. LXXXV S. 292 mitgetheilt. schlägt folgendes Verfahren vor, welches übrigens in der Analyse schon

längst auf dem Continente bekannt war. Es gibt mit wenig Mühe genaue Resultate.

78 Gran trockner Krystalle von chemisch-reinem schwefelsaurem Eisenoxydul

(entsprechend 10 Gran Chlor) werden in leicht mit Salzsäure angesäuertem Wasser

aufgelöst. 50 Gran von dem Bleichpulver, dessen Chlorgehalt ermittelt werden soll,

werden ebenfalls in Wasser gelöst, dann die Lösung in einen in 100 gleiche Theile

getheilten graduirten Glascylinder gethan, und bis an den Nullpunkt mit Wasser

aufgefüllt. Dann wird von dieser so bereiteten Chlorflüssigkeit so lange in die

Eisenlösung gegossen, bis diese ganz gesättigt, d.h. überoxydirt ist, welcher Punkt

durch rothes Blutlaugensalz erkannt wird; letzteres gibt nämlich mit den Salzen des

Eisenoxyduls blaue Niederschläge, nicht aber mit denen des Oxyds. Man bedient sich

eines weißen Porzellantellers, den man vorher mit Tropfen von in Wasser gelöstem

rothem Blutlaugensalze bedeckt; sobald man nun mit einem Tropfen der Eisenlösung

keinen blauen Niederschlag mehr erhält, ist alles Oxydul in Oxyd übergegangen.

Hätten nun z.B. 72 Maaßeinheiten der Chlorflüssigkeit 78 Gran des schwefelsauren

Eisenoxyduls oxydirt, dann müssen diese 72 Einheiten 10 Gran Chlor enthalten, was

gleich ist 13,89 Gran in den 50 Gran des Chlorpräparates, oder 27,78 Gran Chlor in

100 Gran. Die Berechnung ist vereinfacht, wenn man gleich die Anzahl von

Maaßeinheiten in 2000 dividirt, so hier: 2000/72 = 27,78. Sehr gut ist es, die

Mischung der beiden Flüssigkeiten in einer Glasstasche mit Stöpsel zu machen, um bei

der jedesmaligen Chlorentwickelung, welche stattfindet wenn die Flüssigkeiten in

Berührung kommen, Verluste zu vermeiden. Aber auch dieses Verfahren ist weit

entfernt populär zu werden, auch ist es noch viel zu umständlich, weßhalb man in

beinahe allen irischen und schottischen Bleichereien immer wieder zu dem alten

Verfahren mit der Indigosolution zurückgekommen und stehen geblieben ist, indem es,

wenn es immer in derselben Weise ausgeführt wird, dem Bleicher wenigstens einen

Anhaltpunkt, wenn auch leider, wie oben nachgewiesen, einen oft trügerischen

gibt.

Zur Bestimmung des Chlorgehaltes und daher des commerciellen Werthes der

Chlorpräparate möchte das Verfahren mit dem schwefelsauren Eisenoxydul vielleicht

seine Anwendung finden, indem, wenn dieser einmalbestimmt, der Bleicher nachher

für die Bereitung der frischen Bäder nach Maßen und Gewichten operiren kann; aber

die Hauptschwierigkeit ist, die durch eine oder mehrere Eintauchungen theilweise

erschöpften Chlorbäder zur passenden Stärke wieder aufzuhöhen, ohne der Gefahr

ausgesetzt zu seyn, durch ein zu starkes Bad den einzutauchenden Stoff zu zerstören

oder wenigstens mehr als nöthig zu schwächen, oder aber durch ein zu schwaches Bad

Zeit und Arbeit zu verlieren. Wie wenig zweckentsprechend hier das Aräometer, außer

andern später entwickelten Nachtheilen ist, erhellt daraus, daß eine

Chlorkalklösung, welche nahe das Maximum der ohne Gefahr zulässigen Stärke besitzt,

ein spec. Gewicht von 1,006 zeigt, während eine sehr schwache Flüssigkeit, wie sie

nur für sehr leichte Waare im letzten Bade angewendet wird, 1,002 wiegt; es besteht

also nur eine Differenz von 0,004 oder etwa 1/2° Baumé zwischen dem

Maximum und Minimum der Concentration.

Ein mir vor wenigen Tagen in einer englischen periodischen Zeitschrift zu Gesicht

gekommenes Verfahren, welches mit dem besten Erfolge in mehreren englischen Bleichen

eingeführt seyn soll, über dessen praktischen Werth ich mir jedoch kein specielles

Urtheil erlauben will, scheint mir werth hier angeführt zu werden. Ich übersetze

wörtlich. Der Erfinder,Der Erfinder ist der als Chemiker und Fabrikant wohlbekannte Walter Crum; das

Verfahren wurde in den Verhandlungen des Vereins für Gewerbfleiß in Preußen,

Jahrgang 1844, S. 245 mitgetheilt. dessen Namen nicht genannt, sagt: Ich führte folgendes Verfahren vor einigen

Jahren in unsern Etablissements ein, und es war seither immer im Gebrauche und gibt

die Stärke des Chlorbades in einem Augenblicke durch Vergleichung. Es ist basirt auf

die verschiedenen Nüancirungen der Farbe des essigsauren Eisenoxydes. Man macht eine

Lösung von Eisenchlorür, indem man Eisenfeilspäne in Salzsäure von etwa der halben

Stärke, wie sie gewöhnlich im Handel vorkommt, auflöst. Um einer vollständigen

Sättigung gewiß zu seyn, läßt man einen großen Eisenüberschuß für einige Zeit bei

der Siedehitze des Wassers mit der Lösung in Berührung. Eine Maaßeinheit dieser

Lösung von 40° Twaddel (spec. Gewicht = 1,200) wird gemischt mit einem

gleichen Maaß von Essigsäure, wie man sie bei Turnbull und Comp. in Glasgow für acht

Shillinge den Gallon kauft. Das bildet die Probeflüssigkeit. Wenn sie mit 6 bis 8

Theilen Wasser verdünnt ist, ist sie ganz farblos; Chlorkalk verursacht aber, sobald

er damit in Berührung gebracht wird, die Bildung von essigsaurem Eisenoxyd, welches

eine eigenthümliche rothe Farbe hat.

Ein Dutzend langer dünner Probefläschchen von genau demselben Durchmesser werden zu

1/9 ihres Inhalts mit der Probeflüssigkeit gefüllt und dann mit Bleichflüssigkeit

von verschiedener Stärke aufgefüllt. Das erste Fläschchen mit solcher von

1/12° Tw., das zweite mit 2/12° das dritte mit 3/12° und so

fort bis 12/12° oder einem ganzen Grad = 1,005 spec. Gewicht. Dann werden sie

gut zugekorkt und neben einander in einem Gestelle aufgestellt, je 2 und 2 in

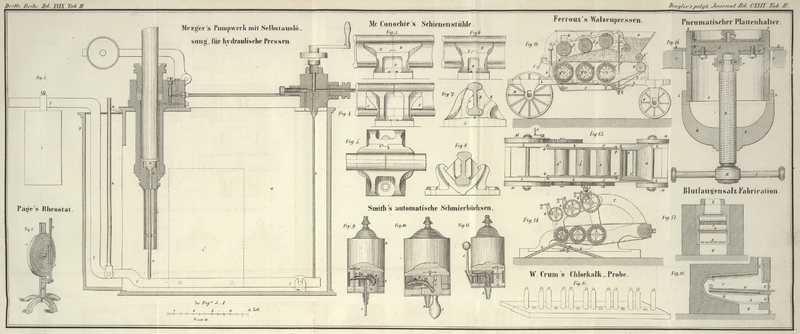

Oeffnungen, welche zu dem Ende in die Holzplatte gebohrt worden (siehe Figur 15).

Um nun die Stärke einer unbekannten und theilweise erschöpften Bleichflüssigkeit zu

finden, wird in eine den obigen Fläschchen ganz gleiche Flasche dasselbe Quantum

Probeflüssigkeit, 1/9 des Inhaltes, gethan und mit der fraglichen Bleichflüssigkeit

aufgefüllt, geschüttelt und dasjenige der Probegläschen auf dem Gestelle durch

Danebenstellen ermittelt, welches ihm an Intensität der Farbe am nächsten steht. Die

Nummer dieses Fläschchens ist seine Stärke in Zwölfteln eines Grades am

Twaddel'schen Aräometer; sieht man dann in der unten gegebenen Tabelle nach, so

findet man unmittelbar, wie viel von einer so eben in Vorrath angefertigten

Flüssigkeit (in Wasser gelöster Chlorkalk oder Chlornatron), welche immer auf eine

Stärke von 6° Tw. = 1,030 spec. Gewichtes gehalten wird, nöthig ist, um das

Chlorbad auf die gewünschte Stärke zu bringen.

Die Fläschchen müssen natürlich ganz genau denselben Durchmesser haben; sie fassen 4

Loth und sind zwei und zwei so zusammengestellt, daß das Fläschchen mit der zu

untersuchenden Chlorflüssigkeit neben jedes einzelne derselben zur Vergleichung

gestellt werden kann. Zur bessern und leichtern Bestimmung des Farbetones wird

hinter die Fläschchen ein Stück weißes Papier auf einem Brett ausgespannt.

Um den Gebrauch der Tabelle zu erläutern, ist es nöthig anzuführen, daß unsere

Behälter für Chlorkalklösung, wenn sie zu der richtigen Höhe zur Aufnahme der Waare

gefüllt sind, 1440 Gallons oder 288 Maaß von je 5 Gallons enthalten. 5 Gallons

können mit leichter Mühe auf einmal getragen werden. In der beifolgenden Tabelle

bezeichnet 0 Wasser und die Nummern 1, 2, 3 etc. die Stärke der Chlorflüssigkeit,

welche sich schon in dem Behälter befindet, in Zwölfteln von Twaddel'schen Graden,

wie sie durch den chlorometrischen Versuch gefunden worden. Wenn das Chlorbad nun

angestellt werden soll, so findet man aus der ersten Tabelle, daß 32 Maaß der

Chlorflüssigkeit, welche 6° Tw. stark ist, zu den 256 Maaß Wasser hinzugefügt

werden müssen, um die 288 Maaß Chlorflüssigkeit auf 8/12 eines Grades Tw. zu

bringen. Wenn aber die Flüssigkeit in dem Chlorbehälter schon eine Stärke zeigt,welche der Nummer des

zweiten Fläschchens entspricht, dann würden nur 24 Maaß zum Aufmachen bis zu

derselben Stärke nöthig seyn.

Um 8/12°

Twaddel

zu zeigen.

Um 6/12°

Twaddel

zu zeigen.

Um 4/12°

Twaddel zu

zeigen.

Um 3/12°

Twaddel zu

zeigen.

0 erfordert

32 Maaß

0 erfordert

24 Maaß

0 erfordert

16 Maaß

0 erfordert

12 Maaß

1 „

28 „

1 „

20 „

1 „

12 „

1 „

8 „

2 „

24 „

2 „

16 „

2 „

8 „

2 „

4 „

3 „

20 „

3 „

12 „

3 „

4 „

4 „

16 „

4 „

„

5 „

12 „

5 „

4 „

6 „

8 „

7 „

4 „

Der Hergang bei diesem Zersetzungsprocesse ist folgender: ein Drittel des Eisens

bildet ein charakteristisch rothbraun gefärbtes essigsaures Eisenoxyd, während die

ganze Quantität dazu benutzt werden könnte, wenn man essigsaures Eisenoxydul statt

Eisenchlorür anwendete. Das letztere ist jedoch vorzuziehen, weil das essigsaure

Salz eine viel größere Affinität zu dem Sauerstoffe der atmosphärischen Luft hat und

daher schwieriger aufzubewahren ist. Auch hinsichts des Chloreisens ist es rathsam,

nur kleine Mengen auf einmal zu fertigen und sie in kleinen wohlverschlossenen

Flaschen aufzubewahren, damit die Luft nicht hinzutrete.

So viel ich a priori urtheilen kann, erscheint mir dieses

chlorometrische Verfahren allen andern mir bekannten an praktischer Anwendbarkeit

überlegen zu seyn; über die Zuverlässigkeit muß jedoch die Erfahrung entscheiden.

Folgendes möchte jedoch jedenfalls der Beachtung werth seyn: Die Bestimmung der

Stärke der Chlorflüssigkeit für die Scala durch das Aräometer, d.h. durch das spec.

Gew. scheint mir, außer den nothwendiger Weise damit verknüpften Schwierigkeiten,

wenig zuverlässig, indem das spec. Gewicht einer Chlorflüssigkeit nicht immer in

directem Verhältnisse mit dem Chlorgehalte derselben steht, und durch freien Kalk

oder Natron sehr große Täuschungen entstehen möchten. Es würde daher zur Anfertigung

dieser Vergleichungsscala wohl besser seyn, den Chlorgehalt einer concentrirten

Chlorflüssigkeit durch schwefelsaures Eisenoxydul in Granen zu bestimmen und sich

dann durch Verdünnung derselben die nöthigen Abstufungen in der Stärke der

Chlorflüssigkeiten nach Belieben zu bereiten. Diese Arbeit würde nur sehr selten zu

wiederholen seyn, da die Scala,einmal gemacht und gegen den Zutritt der atmosphärischen

Luft gut verwahrt, unendlich lange unverändert erhalten werden könnte.

In Cotton-Mount war ausschließlich schwefelsaurer Indigo im Gebrauche. Die

Lösung wurde von der chemischen Fabrik, welche den Chlorkalk lieferte, unentgeldlich

mitgeschickt. Man machte aber in den chemischen Fabriken ein solches Geheimniß aus

der Bereitung und Zusammensetzung dieses einfachen Indigo-Präparates, daß ich

mich genöthigt sah, durch Analyse die Bestimmung des Säure- und

Indigogehaltes zu ermitteln. Die Resultate waren aber so verschieden als die

Sendungen; sie richten sich nach den verschiedenen Sorten des Indigos, welcher zur

Bereitung der Probeflüssigkeit angewendet wurde. Um daher meine mit Indigosolutionen

gemachten Beobachtungen in eine allgemein verständliche Sprache zu übersetzen,

machte ich, wie unten näher erläutert ist, eine Analyse der Chlorflüssigkeiten,

nachdem ich vorher deren Wirkung auf die Indigolösung versucht hatte.

Die nach Cotton-Mount gesendete Indigosolution wurde mit dem doppelten Volum

Wasser verdünnt und dann ein Glascylinder von etwa 3/4 Zoll innerem Durchmesser,

dessen unterer Theil vom Boden bis zur 0-Marke fünfmal den Inhalt des Raumes

zwischen 0 und 5 hatte, bis zu (1 mit dieser Probeflüssigkeit gefüllt, hierauf so

viel Chlorflüssigkeit eingetröpfelt, bis die Farbe eben aus dem Blauen durch das

Grünliche ins Braune spielte. Die Höhe, bis zu welcher dann die Flüssigkeit stand,

gab die Bezeichnung für ihre Stärke ab; man sagte, das Chlorbad zeigt 1, 2, 3 etc.

am Glase. Die beiden Extreme, welche ich zu beobachten Gelegenheit hatte, waren 1

und 5; das erstere das stärkste, das letztere das schwächste Bad in Anwendung. Ich

habe 3 Proben, welche 1, 3 und 5 am Glase zeigten, analysirt. Die Bestimmung geschah

vermittelst des schwefelsauren Eisenoxyduls. Die Chlorflüssigkeit, welche 1 am Glase

zeigte, enthielt in 370 Granmaaßen (ein Granmaaß ist der Raum, welchen ein Gran

chemisch reinen Wassers bei dem Maximum des spec. Gewichts unter gewöhnlichem

Luftdruck einnimmt) 5,4 Gran dem Gewichte nach Chlor, d.h. in 1000 Volumeneinheiten

14,6 Gewichtseinheiten. Die Chlorflüssigkeit, welche 3 am Glase zeigte, hatte in

1120 Granmaaßen 1,8 Gran dem Gewichte nach Chlor, oder in 1000 Volumeneinheiten 1,60

Gewichtseinheiten. Die Chlorflüssigkeit endlich, welche 5 am Glase zeigte, besaß in

1900 Granmaaßen Flüssigkeit 1,05 Gew. Gran Chlor, oder in 1000 Volumeneinheiten

0,552 Gewichtseinheiten Chlor.

In Glenmore sah ich als Probeflüssigkeit die schwefelsaure Lösung des Farbstoffes aus

dem Rothkohl in Anwendung, welches den Vortheileines leichtem Beobachtens des Entfärbungspunktes gewährt,

indem dieser Farbstoff durch das Chlor vollständig zerstört wird und die Flüssigkeit

farblos zurückbleibt. Die Chlorbäder für Linnen nahmen gewöhnlich an Stärke ab, so

zwar, daß das erste das stärkste und das letzte das schwächste war. Im Sommer waren

die Bäder um 1/2 bis 1 Nummer am Glase schwächer als im Winter, weil der Rasen in

erster Jahreszeit das Fehlende in viel gefahrloserer Weise ersetzte. Für

mittelschwere Linnen waren die gewöhnlichen Nummern im Sommer 4, 4 1/2 und 5 für die

drei Chlorbäder, für schwerere Waare wohl auch 3 1/2, 4 und 4 1/2. Die

Chlorflüssigkeit zeigte für das erste Bad der Garne, durch welches dieselben jedoch

nur gewunden wurden, 1 1/2, ja manchmal 1 im Winter.

In den Bragg'schen Anstalten wurde zum Linnenbleichen unterchlorigsaures Natron

angewendet, welches durch Fällen des Kalkes aus der Chlorkalklösung mittelst

Sodalauge bereitet wurde. Nur die Leinengarne wurden mit Chlorkalk behandelt. Die

Chlorkalksolution scheint eine energischere Wirkung zu haben als die

Chlornatronsolution, d.h. der unterchlorigsaure Kalk scheint sich rascher zu

zerfetzen als das unterchlorigsaure Natron. Für die Garne zieht man diese rasche,

energische Wirkung für eine kürzere Dauer des Bades vor, indem es die Garne vor dem

Wolligwerden bewahren soll, welches ein längeres Verweilen im Chlorbad zur Folge

haben würde. Die Linnen waren durchschnittlich 8 Stunden im Chlorbade.

9) Allgemeine Bemerkungen.

Man sucht die steeps (Partien) so viel als möglich von

Linnen derselben Qualität zusammenzusetzen und sich dadurch viele Arbeit im

fortwährenden Sortiren zu ersparen. Als allgemeine überall durchgehende Erscheinung

ist das Waschen nach jeder Operation anzusehen. Davon machte die Verfahrungsweise in

Cotton-Mount eine nach meiner Ansicht sehr ungerechtfertigte Ausnahme, es

fand ein zweimaliges Bäuchen nach dem Fermentiren statt, ohne daß dazwischen

gewaschen wurde. Was man damit bezweckt, konnte mir Niemand sagen und ich nicht

einsehen.

Nachdem die Linnen vom Grase in einem luftfeuchten (airdamp, bezeichnend für Irland) Zustande eingebracht, wurden sie nicht

gewaschen, wenn sie nicht gerade durch ungünstiges Wetter besonders schmutzig

geworden waren. Man liebte sehr diesen halbfeuchten Griff der Linnen, wenn sie zum

Chlorbade oder auch zur Bäuche gebraucht wurden. In Glemmore bediente man sich eines

Centrifugalapparates, ähnlich dem inden Zuckersiedereien, um die nassen Linnen in diesen

Zustand zu versehen, ehe sie ins Chlorbad kommen. Sie saugen dann die Flüssigkeiten,

in die sie gebracht werden, gleichmäßig ein, was zur Verhütung von Flecken dient,

welche, wenn die Waare sehr trocken eingebracht wird, manchmal entstehen.

Ueber die drei verschiedenen in Cotton-Mount und Hyde-Park

gebräuchlichen Waschmethoden, je nach der Waare, habe ich oben schon gesprochen.

Nachdem die Linnen weiß gebleicht waren, wurden sie, ehe sie zum Stärken gingen,

immer zweimal, gewöhnlich in den Waschrädern, ausgewaschen.

Die Zeitdauer der verschiedenen Operationen wurde bis ins Unendliche variirt und war

ganz und gar von den verschiedenen obwaltenden Umständen abhängig. Ich habe oben

Durchschnittszahlen gegeben, sie sind das Thema, worüber die Variationen gemacht

wurden. Die steeps wurden immer mehrere Male während des

Gleichganges sortirt, die graueren Stücke erhielten je nach Umständen eine Bäuche,

ein Chlor- und Säurebad mit scald mehr, und

wurden dann wieder ihrer ursprünglichen steep-Nummer beigegeben.

Eine Sache, die mir von großer Wichtigkeit zu seyn schien, und der ich daher in der

Hoffnung, zu conclusiven Resultaten zu gelangen, viel Aufmerksamkeit schenkte, war

die Bestimmung der Gewichtsverluste, welche die Linnen durch das Bleichen erlitten,

besonders da die hiesigen Linnenhändler stets klagen, daß ihre Waare im Bleichen zu

sehr reducirt werde, d.h. zu viel an Gewicht verliere. Um einem solchen Uebelstande

abzuhelfen, muß man erst den Grund und die Natur des Uebels kennen.

Ich habe oben beim Fermentiren schon einige Resultate von den durch diese Operation

hervorgebrachten Gewichtsverlusten gegeben. Die Resultate beim Vollweißbleichen

waren aber nicht der Art, daß sie mir erlaubten allgemeine Schlüsse zu ziehen, was

ich übrigens nicht dem Mangel gewisser Gesetze zuschreiben will, sondern eher der

Schwierigkeit, mit welcher ich in fremden Anstalten zu kämpfen hatte, indem ich

durch das Wegnehmen und Trocknen auf der Trockenmaschine etc. immer störend auf den

Bleichgang wirkte; dann aber war eine andere Schwierigkeit die, immer einen gleichen

Grad von Trockniß zu erreichen, welcher zu richtigen Gewichtsbestimmungen nöthig

ist. Ich glaube aber aussprechen zu können, daß die Verluste mit dem Voranschreiten

der Weiße der Waare beinahe in einer geometrischen Progression abnehmen, so daß

dieselben nach dem ersten Chlorbade fast verschwindend werden, verglichen mit denen,

welche das Resultat der ersten Operationen sind. Eine methodische Regelmäßigkeit der

Resultate ist natürlich ganz außer der Frage, indem das Materialder Gewebe einen unbegränzten

Einfluß auf das Ergebniß hat, und es daher außer der Macht des Bleichers ist,

gleichmäßige Erfolge zu haben. Nur massenhafte Versuche oder Operiren nach

verschiedener Weise auf ganz dasselbe Material, können hier mit Gewißheit

entscheidende Resultate über den Werth der Bleichmethoden geben. Ich will jedoch

beispielshalber hier das Resultat von vier Stücken, welche ich sehr sorgfältig

beobachtete, geben. Die Gewichte wurden immer genommen, wenn die Stücke so trocken

waren, als die Trockenmaschine sie machen konnte. Später unten unter den Beispielen

für Bleichgänge wird auch dasselbe steep 31, von welchem

die vier Stücke einen Theil bildeten, einen Platz finden. Die Linnen waren unter der

Rubrik „heavy goods“ eingetragen.

10⁰⁰, 14⁰⁰, 17⁰⁰ und 20⁰⁰,

d.h. 2000, 2800, 3400 und 4000 Fäden in der Kette auf Yard-Breite, zur

Bezeichnung der Feinheit.

Verlust in Procenten.Wir geben nachstehend eine ähnliche Tabelle, welche von dem verstorbenen

Bleicher Illgner, ehemaligem Zögling des königl. Gewerbe-Instituts zu

Berlin, herrührt; er stellte die Versuche während seines Aufenthalts in

Belfast an. Sie ist in Schubarth's Handbuch der technischen Chemie IV. Ausg.

Bd. III S. 240 enthalten.Ueber den Gewichtsverlust der

Leinwand durch die Chlorbleiche.Nr.1vonHandgespinnstgewebt,hatte auf1/4'' engl.Kettenfäden24,Einschlagfäden21.„2 „Maschinengarn

„„

„ „21,

„25.„3 „ „

„

„ „31

„27.„4 „ „Kette u.Handges.Einschlag „24

„23.„5 „ „

„

„ „20,

„19.„6 „ „

„

„ „22,

„24.Die Stücke wurden nach jeder Operation gehörig gewaschen, auf einer

Cylindertrockenmaschine getrocknet und dann gewogen.Textabbildung Bd. 129, S. 132Zahl der Operation;

Benennung der Operation; Bleichmittel; Dauer der Operation. Stund.;

Gewichtsverlust in Procenten; Einweichen; Bäuche; Sauerbad; Holben auf

den rubbing boards mit 3/4 Pfd. weißer Seife

das Stück; Chlorkalkbad; Wasser von 60° R. Aetznatronlauge; Pinte

5 Grän; spec. Gewicht; Suma der Gewichtsverluste.Die Aetznatronlauge von einem spec. Gewicht von 1,0025 bei 50° R. oder

eine halbe Pinte enthält 5 engl. Grän Aetznatron. – 3 : 5 beim

Chlorkalkbad heißt: 3 Raumtheile Chlorkalklösung entfärben 5 Raumtheile

Indigoauflösung.

Steep 31.

Textabbildung Bd. 129, S. 131

52 Yards lang, 36 Zoll breit;

Feinheit; Gewicht (grau); Nach dem Fermentiren; Nach der ersten Bäuche; Vor dem

2ten Chlorbad; Weiß.

Linnen oder Drelle, welche zum Färben vorbereitet werden, erhalten, wenn die Farbe,

worin sie gefärbt werden sollen, eine dunkle ist, als grau oder schwarz, welches die

gewöhnlichen sind, außer dem Fermentiren nur ein Rubben mit schwacher Lauge und

nachher ein starkes Säurebad, etwa 3° Twaddel (= 1,015 spec. Gewicht),

welches auf ungefähr 100 bis 120° F. erwärmt ist, in dem die Stücke 2 bis 3

Stunden lang verweilen. Dann werden sie gut ausgewaschen und sind fertig für die

Farbe. Helle Farben erfordern eine sorgfältigere Vorbereitung, d.h. größere Weiße,

und die Waare geht den gewöhnlichen Bleichgang bis nach dem ersten Chlorgang, d.h.

Chlor- und Säurebad. – Alle Waare zum Färben wird von den Säuren

fertig gewaschen, indem sie dann die Farbe besser annimmt. Dasselbe gilt für zum

Druck vorzubereitende Linnen. Eine andere für diese beiden Arten von Waare

gemeinschaftliche Vorsicht in deren Vorbereitung ist, daß man sie, so viel immer

möglich, nicht mit Seife irgend einer Art in Berührung bringt, welche später beinahe

immer Flecken verursacht, wenn die Farbe die Waare deckt.

Die zum Bleichen als Vorbereitung zum Drucken gegebenen Linnen werden wie andere

Linnen gebleicht, mit der Ausnahme, daß sie nach dem Fermentiren oft eine Kalkbäuche

(56 Pfund gebrannten Kalk für 200 Stücke, 52 Yards lang) und immer ein Säurebad

bekommen. Es soll dieß das Gewebe reinigen und trocken machen, zur bessern Aufnahme

der Farbe beitragen. Mir scheint es eine schlechte Praxis zu seyn, es greift die

Gewebe sehr an und bedeckt sie eventuell mit einer schwer löslichen Gypsschicht,

welche die Faser später angewendeten Agentien schwer zugänglich macht.

Die gewöhnlichen glatten Linnen, Drelle, Schleiertücher und Battiste werden alle nach

demselben Bleichgange gebleicht; die Schleiertücher (lawns) und Battiste (cambrics) werden nur mit

einer geringern Zahl von Wiederholungen und schwächern Lösungen weiß gebleicht, als

die beiden andern Gewebearten. Für die Drelle ist zu bemerken, daß sie vor dem

Fermentiren auf einer bis zur Kirschrothglühhitze erwärmten, eisernen,

halbcylindrischen Platte gesengt werden. Auffallender Weise bleichen sich Drelle

leichter, als schwere glatte Linnen. Die Anzahl von Bäuchen vor dem ersten Säurebad

hängt von dem Grade der Weiße der Waare ab und variirt gewöhnlich zwischen 5 und 7;

dann folgen nach dem Bade und Rubben noch gewöhnlich 1, 2 oder 3 Bäuchen vor dem

ersten Chlorbade. Drelle, Schleiertücher und Battiste werden nicht gerubbt, wie

schon oben bemerkt, und von einem Säurebad, als letzter Operation, fertig gewaschen

(lifted), während die glatten Linnen gewöhnlich von

den rubbing boards fertig gewaschen werden. Ehe dieß

geschieht, werden die boards immer mit verdünnter Lauge

abgewaschen. Dieser methodische Gang, die weißesten Waaren immer zuerst auf die

reine Maschine, oder in das frische Bad, oder in die frische Lauge zu bringen, ist

durchgehend. Für eine erste Bäuche, erstes Säure- oder Chlorbad macht man die

Flüssigkeiten wohl kaum frisch auf. Man füllt dazu die alten Bäder zu den nöthigen

Stärken nach und spart die frischen reinen Bäder für weiter vorangeschrittene

Waare.

Die Garne, deren Bleiche in Cotton-Mount übrigens noch in ihrer Kindheit war,

wurden dort in folgender Weise behandelt: Sie kamen in Bündel nach der Bleiche,

wurden entbündelt und in den Bäuchkessel strähnweise (ein hank = 3600 Yards lang) ringförmig in die siedend heiße, etwa 6°

Tw. (1,03 spec. Gewicht) starke Lauge geworfen und gleichmäßig vertheilt. Dann wird

der Dampf langsam angedreht und die Garne drei Stunden lang im offenen Kessel

gekocht. Auf das verticale Rohr in der Mitte des Kessels wird ein regenschirmartiger

Deckel befestigt, um die

Lauge gleichmäßig zu verbreiten. Anfänglich steigen die Garne, wenn übrigens die

Operation gut geleitet ist, hoch auf und fallen nachher nach und nach wieder

zusammen. Nach dem Kochen läßt man die Lauge abfließen und öffnet dann den

Wasserhahn des Kessels. Das Wasser filtrirt von unten nach oben und fließt über den

obern Kesselrand ab. Man läßt das Wasser so lange fließen, bis es rein und klar

abläuft. Dann sperrt man das Wasser ab und läßt es durch den untern Entleerungshahn

ablaufen. Die Garne werden dann noch einmal, Strähn für Strähn, in fließendem Wasser

gewaschen, indem sie mehreremale hineingeworfen und darin hin und her gezogen

werden. Zuletzt werden dieselben, in Cotton-Mount, in einer hydraulischen

Presse gepreßt, oder in der letzten Zeit ausgewunden, indem das eine Ende des

Strähnes in einen feststehenden Haken und das andere in einen um seine Achse

drehbaren Haken gehangen, und dieser letztere bewegt wird. Bei weitem die beste

Vorrichtung zu diesem Zwecke schien mir jedoch die unter andern auch in Newforge

angewendete zu seyn, welche das Wasser auspreßte, indem die Garne zwischen zwei

schweren hohlen gußeisernen Walzen, etwa 30 Zoll im Durchmesser, durchgingen. Nun

kommen die kaum mehr als feuchten Garne ins Chlorbad. Durch dieses erste Chlorbad

wurden dieselben jedoch bloß gewunden (reeled), indem

sie auf vierkantige Holzstäbe von 4 Zoll Seite über dem Behälter aufgehangen wurden

und nur 6 Zoll tief in die Flüssigkeit eintauchten. Die Holzstäbe wurden von einem

Weiter von Zeit zu Zeit vermittelst einer Handhabe gedreht oder auch, wie in Hillden

bei Hrn. Barbour, durch die

Maschine bewegt. Das Chlorbad zeigte 1 bis 1 1/2 am Indigo-Chlorometer. Alle

zwei Stunden wurden die Garne durch frische ersetzt. Aus dem Chlorbade wurden sie

dann, ohne gewaschen zu werden, in eine etwa 2° Tw. starke Säure gebracht, 2

bis 3 Stunden gesäuert. Nach dem Ablassen der Säure wurde 3 bis 4mal frisches Wasser

bis zum obern Rande des Säurebehälters zugelassen und abgelassen, sodann die Strähne

in Wasser geschweift wie oben. Nun kamen sie in die scald, welche für etwa 25 Ctr. Garn aus 20 Gallons-Maaßen

krystallisirter Soda und 20 Pfund brauner Stangenseife bereitet wurde. Sie wurden

zwei Stunden im offenen Kessel gekocht, gewaschen, darauf sechs Tage aufs Gras

ausgelegt. Je 2 und 2 hanks wurden zusammen in

elliptischer Form ansgelegt und zweimal während der sechs Tage gedreht, so daß jeder

Theil des Strähnes soviel als möglich gleichmäßig der Wirkung des Rasens und des

Lichtes ausgesetzt wurde. Bei jedem Wechsel des Auslegens wurden die Strähne

geschüttelt, oder besser gesagt geschlagen (shaken)

indem der Arbeiter die Hände in den Strähn steckte und sie rasch und mit Kraft von

einander entfernte.

Hierauf brachte man die Garne in einen gewöhnlichen Chlorbehälter. Die

Bleichflüssigkeit zeigte 2 bis 2 1/2 am Indigo-Chlorometer; sie blieben 3 bis

4 Stunden in diesem Bade, wurden dann 3 bis 4mal mit frischem Wasser übergossen, mit

der Hand gewaschen, dann 2 bis 3 Stunden lang in 2° Tw. starker Säure

gesäuert. Manchmal, je nach der Beschaffenheit des Garnes, ließ man dann noch eine

scald, Auslegen auf das Gras für 3 bis 4 Tage, ein

Chlor- und Säurebad folgen. Gewöhnlich jedoch genügten obige Operationen, mit

sehr sorgfältigem Waschen nach dem Säurebad, zu einer vollweißen (fullwhite) Bleiche. Für sogenannte creamcolour genügte eine Bäuche, Chlor- und

Säurebad. Halbweiß (halfwhite) erforderte eine scald mehr.

Schließlich füge ich noch die Schemas einiger Bleichgänge an, niedergeschrieben in

der Art, wie sie zur jedesmaligen genauen Orientirung in den Bragg'schen Anstalten geführt wurden. Die erste Art, in Buchform, war zur

Erleichterung der Uebersicht und Beaufsichtigung für den Director der Bleiche, die

zweite wurde im Comptoir nach den täglichen schriftlichen Berichten der einzelnen

Werkführer angefertigt um dem dortigen Personale zu jeder Zeit Auskunft zu geben,

wie weit eine Partie Linnen, im Falle der Nachfrage, vorangeschritten sey. Des

Waschens ist in dieser Ausführung keine Erwähnung gethan, indem es sich, nach jeder

Operation mit den oben angeführten Ausnahmen wiederholt.

Erste Art.

Steepnummer 20.

Textabbildung Bd. 129, S. 136

Zeichen; Stückanzahl von 52 Yards

Länge; Beschreibung der Waare; Empfangen; Eingeweicht; Gewaschen; Gebäucht;

Gras; Chlor; Säure; scald.; Rub. boards; S. Hull; S. Martin; Linnen; Fertig

gewaschen von den rubbing boards am 5. Juli 1851; n bedeutet Abend vom ... bis

zum folgenden Morgen; Die Sonntage sind zum Verständniß zu berücksichtigen;

zweimal.

Steepnummer 28.

Textabbildung Bd. 129, S. 137

Zeichen; Stückanzahl von 52 Yards

Länge; Beschreibung der Waare; Empfangen; Eingeweicht; Gewaschen; Gebäucht;

Gras; Chlor; Säure; scald; Rub. baords; Steepnummer; Leinendrelle; Vom Säurebad

fertig gewaschen am 14. Juli 1851; Taschentücher von Schleiertuch 30'' bereit

(Lawn handkerchiefs); Vom Säurebad fertig gewaschen am 1. August 1851; Während

des Zeitraums vom 5. bis 31. Juli war mit den Tüchern ein Versuch gemacht

worden, sie zum Theile zu appretiren, ehe sie vollweiß gebleicht waren;

zweimal

Zweite Art.

Textabbildung Bd. 129, S. 138

Eingeweicht; Steepnummer 31; Linnen

(empfangen); Linnendrelle; Gewaschen von Fermentiren; Bäuche; Gras; Säure;

Chlor- u. Säurebad; Rubben; scald; Zweimal fertig gewaschen am 21 Februar

1852; Steepnummer 55; breite Taschentücher von Schleiertuch Gewaschen vom

Fermentiren; Zweimal fertig gewaschen am 5 März 1852; Steepnummer 58; Superf.

Linnendr.; Gewaschen vom Fermentiren; Chlorbad (warm) ohne Waschen Säure;

Zweimal fertig gewaschen am 28. Februar 1852

Ich habe diese Methode, ohne Rasen zu bleichen, oben nicht näher ausgeführt, weil sie

sich nicht bewährte, sondern die Linnen zu sehr angriff.

Tafeln