| Titel: | Mittheilungen aus meinem Leben und Wirken als Maschinenbauer; von Dr. Ernst Alban in Plau. |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 129, Jahrgang 1853, Nr. XXXVII., S. 161 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Mittheilungen aus meinem Leben und Wirken als

Maschinenbauer; von Dr. Ernst

Alban in Plau.

(Fortsetzung von Bd. CXXVII S. 24.)

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Alban's Mittheilungen aus seinem Leben und Wirken als

Maschinenbauer.

L. Einiges über meine

Wasserförderungs-Dampfmaschinen von höherem Druck.

Ich komme jetzt zur Beschreibung einer zweiten Art meiner

Wasserförderungs-Dampfmaschinen, die ich die doppeltwirkenden nennen will, weil sie sowohl beim Auf- als

Niedergange des Kolbens Wasser heben. Durch dieselben habe ich, wie ich glaube, eine

kleine Aufgabe, und das auf eine einfache, schlichte, und doch vollkommen

zuverlässige Weise gelöset, eine Aufgabe, die man bisher nur vermittelst

Dampfmaschinen mit Kreisbewegung und dem ganzen Geschlepp und der Kraftverschwendung

selbiger erreichen zu können wähnte.Und doch findet auch da die Anlage solcher Dampfmaschinen einige

Entschuldigung, wo man eine möglichst ausgedehnte Anwendung des

Expansionsprincips im Auge hat, und wo Dampfmaschinen mit Kreisbewegung

schon zur Hand sind, oder man die Kosten ihrer Anschaffung nicht scheut.

Eine ausgedehntere Anwendung des Expansionsprincips hat nämlich bei

Wasserhebungsmaschinen mit mehr directer Wirkung, wie ich früher schon

erwähnt habe, immer große Schwierigkeiten, so daß ich es nie höher habe

bringen können, als auf 5/8 Füllung des Cylinders mit Dampf. Der Ueberschuß

an Kraft muß dabei in der ersten Zeit der Bewegung des Kolbens zu groß seyn,

um noch für den letzten Theil des Zuges auszureichen, und das gibt

bedenkliche Geschwindigkeiten für die Wassersäule. Wenn man von den

Cornwalliser Maschinen rühmt, daß manche schon auf 1/6 des Kolbenhubes

abschließen, so habe ich, wenn ich auch den oben angegebenen Grund dafür zu

Hülfe nehme, doch immer sehr an diesen Nachrichten gezweifelt. Auffallend

war es mir in dieser Beziehung, daß nach Armstrong's und Wicksteed's Nachrichten

(Civil Engin. and Architect's Journal,

Januar 1840, S. 4) die in London errichtete Maschine von Cornwalliser

Schnitt eine solche Expansion der Dämpfe nicht hat dulden wollen. Diese

Maschine wirkt, wie alle übrigen Wasserförderungsmaschinen, mehr unmittelbar

auf eine einzige große Pumpe ein, also nicht so, wie in den Cornwalliser

Bergwerken, mehr auf die Hebung der Stempel der Pumpensätze und des großen

und schweren Gestänges, und dieß kann, wenn meine früher im polytechn.

Journal Bd. CXXVII S. 24

ausgesprochene Ansicht richtig ist, vielleicht einen zureichenden

Erklärungsgrund für diese Erscheinung geben, dürfte sogar als Beweis meiner

Ansicht gelten können. Und eine Maschine der Art ist kein bloßer Vorschlag mehr, sondern es arbeitet eine solche

wirklich und mit Vortheil in dem neuerbauten Schlosse in Schwerin.

Die Maschine ist bestimmt, Wasser in die Reservoirs der Thürme des Schlosses zu

fördern, von denen das am höchsten liegende, die andern speisende, und von der

Maschine daher vorzugsweise zu füllende, 175 Fuß hoch über dem Wasserspiegel des an

das Schloß unmittelbar angränzenden Schweriner See's liegt. Es wurde mir

contractlich die Aufgabe gemacht, auf diese Höhe 1500 Kubikfuß Wasser pro Stunde zu schaffen, und die Maschine hat ihre

Aufgabe erfüllt ohne Hülfe des bisher üblichen Geschleppes, ganz direct wirkend, wie

die vorher beschriebene, aber mit einer neuen Steuerung versehen, die ihren Zweck

einfach, sicher und zuverlässig erfüllt, und daher eine ehrenvolle Stelle in der

Geschichte der Wasserförderungs-Dampfmaschinen verdienen dürfte. Ich werde es

mir in Folgendem besonders angelegen seyn lassen, die großen Vortheile dieser

Neuerung meinen Lesern recht vor Augen zu führen. Gerne würde ich auf dieselbe ein

preußisches Patent nachsuchen, wenn mich nicht so manche traurige Erfahrungen davon

zurückschreckten.Das Urtheil der preuß. Patent-Prüfungscommission würde wahrscheinlich

wieder so, wie die frühern in diesem Journale (Bd. CXII S. 252 und Bd. CXIX

S. 164) von mir erwähnten, ausfallen. Man würde sie mit den Vorsteuerungen

einiger Wassersäulenmaschinen, z.B. der Reichenbach'schen in Illsang (siehe Jahrgang 1822, Bd. IX S. 145

dieses Journals und Hartmann's encyklopädisches

Handbuch des Maschinen- und Fabrikwesens, 1ster Theil S. 231) und der

Maschine zu Huelgoat in Frankreich (siehe Hartmann's eben angeführtes Werk 1ster Theil, S. 240), so wie

endlich mit dem Kataract der Cornwalliser Maschinen zusammenstellen, und

damit für gleichbedeutend erklären, und am Schlusse den Machtspruch thun,

daß die Sache für ein Patent zu unbedeutend sey.

Doch näher zur Sache.

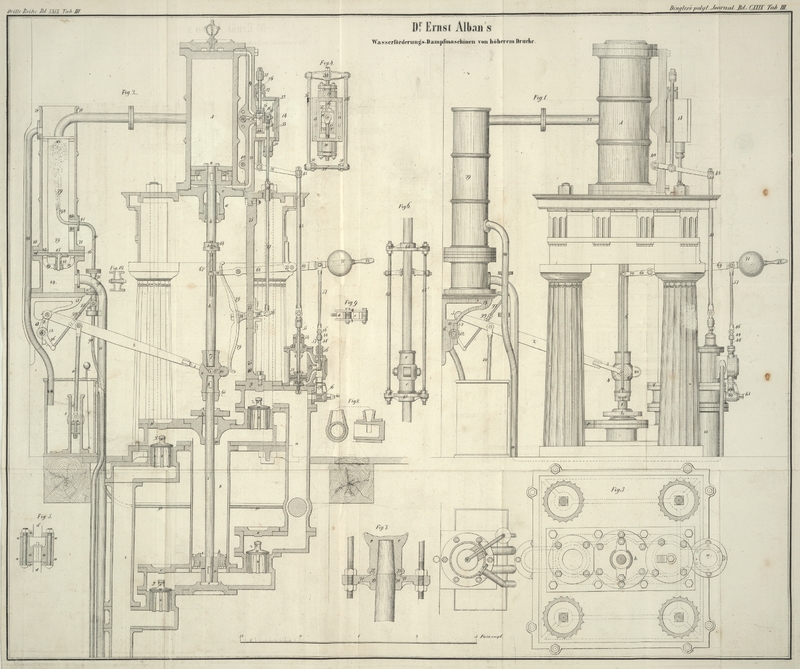

Man vergleiche hier Fig. 1, 2, 3 und 4 der beiliegenden Tafel, von denen Fig. 1 eine solche

Maschine in ihrer äußeren Ansicht von der Seite, Fig. 2 dieselbe im

perpendiculären Längsdurchschnitte durch ihre und der Wasserpumpe Mittel genommen,

und Fig. 3

einen horizontalen Querschnitt, ungefähr 15 Zoll über der Grundplatte ausgeführt,

darstellt. Fig.

4, 5

und 6 stellen

einzelne Theile vor, und werden wir sie näher zu betrachten bald Veranlassung finden. In

allen Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben und Zahlen gleiche Gegenstände.

Bei einer nur flüchtigen Ansicht dieser Maschine wird man sogleich wahrnehmen, daß

dieselbe im Style der vorhergehenden gebaut ist. Man sieht hier fast ein gleiches

Säulengestell, nur zierlicher (altdorisch) ausgeführt, oben auf der obern Platte

desselben den Dampfcylinder, unten auf die untere die Pumpe befestigt; die

Kolbenstange des Dampfcylinders ist zugleich Pumpenstange, also ganz direct wirkend,

der Dampfcylinder bis auf die Steuerung ganz mit dem der vorherbeschriebenen gleich,

nur die Steuerung die einer doppeltwirkenden Maschine, und völlig verschieden von

der vorigen, die Pumpe ebenfalls eine doppeltwirkende mit conischen Ventilen und

Kolben mit Lederkappe, die Kolbenstange durch eine mit Leder gepackte Stopfbüchse

gehend. Die Pumpe hat einen WindkesselIch kann bei diesen Maschinen nicht dringend genug die Anwendung von

Windkesseln empfehlen, um den Strom der Wassersäule im Steigrohre möglichst

gleichmäßig zu erhalten, und die Wassermasse nie in Ruhe kommen zu lassen,

damit man durch ihr jedesmaliges Heben aus dem Ruhepunkte nicht

Kraftverluste und hydraulische Stöße herbeiführe, und ein weiteres Steigrohr

nöthig mache. Die Engländer wenden selbst bei allen ihren einfach wirkenden

Dampfmaschinen für die Versorgung der Städte mit Wasser große Windkessel an,

und gewiß mit vollem Rechte. Man bringt bei deren Anwendung auch etwas

Elasticität in die Wassersäule, was von sehr günstigem Einflusse für einen

sanften Schluß der Klappen in den Pumpen ist. von bedeutender Größe, der hier jedoch nicht abgebildet ist, indem er etwas

fern von der Maschine aufgestellt werden mußte.

Ueber die Zusammensetzung des Gestelles der Maschine schweige ich, theils aus dem

Grunde, weil die Art derselben aus den Figuren, namentlich aus Fig. 2 so ziemlich

deutlich ist, theils weil sich verschiedene eben so gute Zusammenstellungen

desselben denken lassen, und es in jedes Mechanikers Belieben stehen muß, welche

Construction er wählen will, wenn nur die hier bezeichnete Form desselben

beobachtet, und diejenigen Theile desselben, die wegen der eigenthümlichen Stellung

der verschiedenen Organe der Maschine besondere Einrichtungen und Modificationen

erfordern, zu dem Zweck gehörig abgeändert sind. Das Gestell ist ganz von Gußeisen,

und sehr stabil eingerichtet.

Der Dampfcylinder

A hat 9'' lichten Durchmesser, und enthält einen Kolben

Fig. 2, a mit gußeiserner Metallliederung nach meiner neuesten

und sich bisher sehr bewährt habenden Construction. Seine Stange b geht durch den unteren Cylinderdeckel c, und zwar dampfdicht durch die Stopfbüchse d. Sie ist zugleich Pumpenstange, das aber nicht in einer fortlaufenden

Länge, sondern durch das Stück e mit dieser verbunden.

Die Kolbenstange des Cylinders sowohl, als die der Wasserpumpe treten von oben und

unten in eine Hülse dieses Stückes ein, und werden durch die Keile f und g darin befestigt.

Der Dampfcylinder ruht mit seinem untern viereckigen Kranze auf einem gleichen

Vorsprunge der obern Gestellplatte. Diese hat für seinen untern Deckel ein großes

rundes Loch, so daß dieser Deckel, wenn es erforderlich seyn sollte, abgenommen

werden kann, ohne daß man den Cylinder von der Platte abzuschrauben braucht.

Die Construction der doppeltwirkenden Wasserpumpe ist aus

der Abbildung so ziemlich deutlich. Der Cylinder derselben B ist von Bronze und hat 7 1/2'' lichten Durchmesser, die Ventilkasten und

das Saug- und Druckrohr sind aber von Gußeisen. Da die Pumpe doppeltwirkend

ist, so muß die Kolbenstange derselben oben in ihrem Deckel durch eine Stopfbüchse

h gehen. Der Kolben ist mit doppeltem Stülpringe von

Leder, mit einem oben, mit dem andern unten versehen, damit er dem Andrange des

Wassers von beiden Seiten gehörig widerstehen kann, und hat oben und unten auf

seinem Körper einen cylindrischen Vorsprung. Der obere derselben k ist mit einer Vertiefung l

versehen, in welche eine Anzahl Ringe von recht festem und starkem Filze gelegt

werden, auf welche ein Vorsprung m des obern

Cylinderdeckels stößt, wenn der Kolben sich diesem Deckel zu stark zu nähern

trachtet. Der untere n greift in eine ebenfalls mit Filz

ausgefütterte Vertiefung o des untern Cylinderdeckels,

wenn der Kolben sich der untern Gränze seines Laufes nähert. Diese Einrichtungen

haben den Zweck, den Huben der Pumpe, sowohl nach oben als unten, gewisse Gränzen

vorzuschreiben. Das etwanige Aufstoßen des Kolbens der Pumpe an die Deckel wird dann

durch die Polster von Filz gemildert. In Fig. 2 ist der untere

Vorsprung n des Kolbenkörpers gerade in die mit Filz

ausgefütterte Vertiefung des untern Deckels eingetreten, und stützt sich bereits auf

das Polster. Damit der Filz nicht zu sehr ausflatschen, und sich in die Breite

ausdehnen könne, ist er in die genannten Vertiefungen l

und o des Kolbens und untern Cylinderdeckels in der

Weise eingeengt, wie es an allen Dichtungen meiner Maschine geschieht.Ich versuchte statt des Filzes zuerst Gutta-percha für diese Buffer

anzuwenden, es zeigte sich aber, daß dieses Material zu hart ist, so daß das

Aufprallen des Kolbens nicht genug gemildert wurde, vielmehr eine merkliche

Erschütterung in der Pumpe hervorbrachte, und mit einem so starken Geräusch

verbunden war, daß man hätte glauben können, Metall schlage auf Metall. Aber

auch die Buffer von Filz haben sich nicht lange bewährt. Ich fand den Filz

bald zu einem Brei gestampft. Jetzt werden mit mehr und glücklicherem

Erfolge Buffer von Kautschuk angewendet, die beim

Aufprallen der Vorsprünge und des Pumpenkolbens jede Erschütterung der Pumpe

und jedes unangenehme Geräusch vermeiden, auch sich hoffentlich länger

halten werden, da Kautschuk durch Wasser nicht nachtheilig afficirt

wird.

Die Ventilkasten sind alle prismatisch und so angeordnet,

daß man allenthalben durch Abnahme der Deckel p, q, r

und s ungehindert zu den Ventilen kommen kann. Diese

Deckel werden durch sechs Schrauben an die Ventilkasten angeschraubt, und mit Blei

oder Leder, oder gefirnißter Pappe oder endlich Kautschuk oder Gutta-percha

angedichtet. Das Saugrohr t und Steigrohr u sind cylindrisch; erstes 4 Zoll im Lichten weit,

letzteres bis auf circa 25 Fuß eben so weit, später um 2

Zoll weiter. Ungefähr 10 bis 12 Fuß weit von der Pumpe befindet sich, und zwar über

dem horizontal liegenden Theile des Steigrohres, der Windkessel, in dessen Boden ein von dem Steigrohre aufsteigendes Rohr

einmündet. Der Windkessel ist 22 Zoll weit und hat über 3 Fuß Höhe; sein cubischer

Inhalt übertrifft den des Pumpencylinders also beinahe um das 14fache.

Die Ventile sind Kegelventile mit drei angegossenen nach

unten vorspringenden Führern v, v, v versehen, die ihnen

die gehörige Leitung beim Oeffnen und Schließen geben. Diese Führer arbeiten in

cylindrischen Canälen der Ventilkasten, die mit Messing ausgebüchset sind, und mit

den Ventilsitzen ein Stück bilden. Auch die Ventile sind von Messing oder vielmehr

Bronze, um das Rosten zwischen ihnen und ihren Leitcanälen zu verhindern, und

deßhalb so gearbeitet, daß sie bei möglichst geringem Gewichte gehörig Stärke zum

Widerstände gegen die anbringende Wassersäule besitzen. Kegelventile machen auch

beim Oeffnen und Schließen viel weniger Geräusch als Klappen, weil sie bei geringer

Lüftung schon mehr Wasser durchlassen als diese. Auf ihrem Kopfe w haben die Ventile einen kleinen Aufsatz x, dessen

Zweck theils der ist, den Grad ihrer Hebung durch Anstoßen gegen die

Ventilkastendeckel zu begränzen, und so eine zu starke und schädliche Lüftung

derselben zu verhindern, theils der, sie daran zu fassen und heraus zu ziehen, oder

sie beim Einschmirgeln daran drehen zu können, wenn dieß einmal nothwendig werden

sollte. Der Ventile sind, wie in jedem doppeltwirkenden Saug- und Druckwerke,

natürlich vier, und zwar zwei Saugventile y, y für den

Saug-, und zwei Druckventile z, z für den

Druckproceß. Ich darf indessen bei jedem Mechaniker diese Einrichtung als völlig

bekannt voraussetzen. An dem Saugrohre t befindet sich,

und zwar am äußersten ins Wasser hineinreichenden Ende desselben, eine

trompetenartige Erweiterung, um das Eindringen des Wassers in dasselbe zu

erleichtern.

Die Speisepumpe sollte an dieser Maschine zuerst auf

folgende Weise in Bewegung gesetzt werden. Das die Kolbenstange b des Dampfcylinders A mit

der Pumpenstange 1 verbindende Stück e ist beweglich mit

einem Hebel 2 verbunden, der, um dieses zu umfassen, sich bei 3 gabelförmig spaltet.

Die beiden Schenkel der Gabel sind durch den Bolzen 4 mit dem Stücke e beweglich vereinigt. Da dieser Hebel sich mit seinem

andern Ende bei 5 an dem aufstehenden Schenkel des sich um den Punkt 6 schwingenden

Kniehebels 7 dreht, die Kolbenstangen des Dampfcylinders und der Pumpe, und mit

ihnen das Stück e aber senkrecht steigen und fallen,

während der Hebel 2 mit seinem gabelförmigen Ende einen Bogen zu beschreiben strebt,

der aus dem Punkte 6 geschlagen ist, so muß dieser Punkt 6 während jedes Auf-

und Niederganges der Kolbenstange und des Stückes e eine

schaukelnde Bewegung machen, die durch den Kniehebel 7 der Speisepumpe 8 insoferne

mitgetheilt wird, als der horizontale Arm des Kniehebels 7 gleichzeitig einen

Auf- und Niedergang macht, folglich einen Hub in der Speisepumpe 8 vollführt.

Bei solcher Anordnung macht die Speisepumpe, sowohl beim Auf- als Niedergange

des Stückes e jedesmal einen Hub, die Druckstange 10 für

den Kolben der Pumpe vollführt also zwei Hube in der Pumpe, während die Maschine nur

einen Auf- und Niedergang vollendet. Bei dieser Einrichtung kann die

Speisepumpe von kleinern Dimensionen seyn. Der Kniehebel 7 dreht sich mit seiner

Welle, die sein Hypomochlion darstellt, in zwei Lagern 12, die sich an einem Bocke

13 befinden, der an die Wand geschroben ist.Ich habe später beim Bau diese Anordnung umgeändert, weil ich die schwingende

Bewegung des Kniehebels 11 für einen anderen Zweck benutzen wollte, nämlich

zur Bewegung des Einspritzhahns an dem später angewandten Condensator mit

Einspritzung nach meiner Erfindung (s. dessen Beschreibung im polytechn.

Journal Bd. CXX S. 167). Von der

speciellen Einrichtung dieses Condensators weiter unten. Die Speisepumpe ist

jetzt unmittelbar mit dem Hebel 4 durch die Druckstange 10 verbunden, und

macht auf diese Art bei jedem Auf- und Niedergange der Kolben des

Dampfcylinders und der Pumpe in der Maschine nur Einen wirksamen Hub zur

Förderung des Speisewassers in den Kessel, ist daher auch von größern

Dimensionen, als sie bei der im Texte beschriebenen Einrichtung nöthig war.

Wo man die hier beschriebene doppeltwirkende

Wasserförderungs-Dampfmaschine ohne Condensator in Anwendung bringen

will, kann die im Texte beschriebene Einrichtung beibehalten werden. Man

wird weiter unten sehen, daß die Anwendung eines Condensators unter manchen

Umständen vorzüglich bei kleinern Maschinen einige geringe Uebelstände in

ihrem Gefolge habe, die vielleicht diejenigen, die eine solche Maschine

bauen wollen, bestimmen dürften, denselben unausgeführt zu lassen, zumal er

eine einigermaßen complicirte Zugabe zur Maschine genannt zu werden

verdient. Meine Gründe, warum ich ihn bei der Schweriner Schloßmaschine

anwandte, weiter unten.

Ich komme jetzt zur Haupteigenthümlichkeit dieser Maschine, der Steuerung.

Gleich beim ersten Blick wird man einen großen Unterschied zwischen dieser und

derjenigen bemerken, die ich an der vorher aufgeführten Maschine beschrieben habe.

Zu der gewöhnlichen Schiebersteuerung ist nämlich noch eine andere gekommen, die ich

die hydraulische Vorsteuerung nennen möchte, und die eine

entfernte Aehnlichkeit im Principe mit der Vorsteuerung gewisser

Wassersäulenmaschinen hat, namentlich der berühmten Reichenbach'schen in Illsang, wenngleich Zweck und Ausführung der meinigen

und jener etwas weit auseinandergehen dürften, und man, so dargestellt, ebensogut

von einem Ueberrock sagen könnte, daß er nichts weiter als die frühere Schürze der

Wilden sey. Ich habe schon oben gesagt, daß die preußische

Patent-Prüfungscommission wahrscheinlich wieder so urtheilen möchte, und wage

deßhalb nicht auf eine Erfindung ein Patent zu nehmen, deren Wichtigkeit, wenn auch

nicht jeder sie gleich begreifen dürfte, der vom Studirtische die Sache ansieht und

nach Bücherweisheit urtheilt, doch von allen denen, welche

Wasserförderungs-Dampfmaschinen je wirklich gebaut und unter Händen gehabt

haben, sehr schnell begriffen werden wird.

Ich habe oben schon auf die Schwierigkeit aufmerksam gemacht, die der Anwendung der

Schiebersteuerungen bei diesen Maschinen im Wegs stehen. Daß ich sie dennoch mit

Glück anwandte, lag theils darin, daß ich den Hub der Schieber möglichst

verkleinerte, theils in der schnellen Bewegung und dem dadurch gesteigerten

Trägheitsmomente der Massen der Maschine und der Wassersäule von geringer Höhe,

womit ich bei frühern Maschinen zu thun hatte. Ein anderes wird es aber seyn bei

einer Maschine, wie die eben zu beschreibende. Hier ist wegen der bedeutenden Höhe,

worauf das Wasser gehoben werden soll, keine so schnelle Bewegung der Wassersäule im

Steigrohre thunlich, oder meistens doch nicht räthlich, und wegen des großen

Gewichtes der Säule auf kein großes Trägheitsmoment derselben zu rechnen. Das

Zu- und Abströmen der Dämpfe muß mehr geregelt seyn, genauer den

Umkehrungsmomenten des Kolbens angepaßt werden, als bei der andern Maschine, wenn

die Hube gehörig stattfinden, und zwar bis zu ihrer äußersten Gränze hin vollführt,

und die Klappen in der Pumpe nicht auf eine schädliche Weise in Bewegung und

Erschütterung gesetzt werden sollen. Es darf das Zu- und Abströmen der Dämpfe

nicht eher beginnen, als im Momente des Wechsels der Hube, zumal dieselben, sowohl

auf als nieder, hier von den nämlichen Bedingungen abhängen, und von derselben

Wirksamkeit sind.

Dieser Zweck ist nun genau durch diese neue Zugabe zur Steuerung erreicht. Es wird

hier bei Annäherung des Kolbens an die Gränze seiner Bewegung, sowohl oben als unten,

nicht der Dampfschieber, sondern ein kleiner Schieber an dem hydraulischen

Steuerungscylinder gerückt, der mit seiner Schiebervorrichtung ganz die Einrichtung

dieser Organe bei einer kleinen Dampfmaschine mit Doppelwirkung hat, und von dem

Steigrohre aus mit Druckwasser gespeist wird. Da der Zug des Schiebers der

Vorsteuerung nur sehr klein ist, so würde hier das Trägheitsmoment der Maschine

vielleicht allein schon zu seiner Bewegung hinreichen; der Dampf ist im Cylinder

dann aber auch noch in fast ungetrübter Thätigkeit, zumal während dieser Bewegung

der Dampfschieber, folglich auch der Wechsel im Zu- und Abfluß im

Dampfcylinder, völlig in Ruhe bleibt. So wie das Rücken dieses kleinen Schiebers,

welches wegen seiner Bewegung in sehr engen Gränzen nur einen sehr kurzen Moment

dauert, und daher auch nur einen sehr kleinen Theil der Bewegung der Kolbenstange

des Dampfcylinders in Anspruch nimmt, vollendet ist, wirkt das Wasser des

Steigrohres mit seinem Druck auf den Kolben des kleinen Vorsteuerungscylinders, und

nun fängt erst die Bewegung des mit ihm in Verbindung stehenden Dampfschiebers an,

also genau in dem Momente, wenn der Dampfkolben seinen Lauf vollendet hat, oder

wenigstens doch innerhalb der sehr kurzen Zeit, worin sich der kleine Schieber der

Vorsteuerung bewegt, und das ohne alle Gefahr, daß nun noch durch zu zeitiges

Zu- und Abströmen der Dämpfe im Cylinder irgend ein Widerstreit in den

Bewegungen der Maschine hervorgerufen werden könnte.

Jedoch erst zur Beschreibung der Steuerung, ohne welche man die Sache würde

schwerlich durchsehen können.

Man sieht in Fig.

1, 2

und 4, Nr. 14

die Dampfschieberbüchse mit ihrem Wechsel 15 und dem auf diesem gleitenden

Abschluß- oder Expansionsschieber 16. Erstere so wie letztere haben fast ganz

diejenige Einrichtung, die ich ihnen in meinen Dampfmaschinen mit Kreisbewegung

gebe, und welche schon öfter von mir beschrieben worden ist.Im polytechn. Journal Bd. CXIII S.

325.

Die Grundfläche der Steuerungsbüchse hat nämlich drei Oeffnungen 17, 18, 19; die

beiden äußern 17 und 18 führen in die an den Dampfcylinder angeschrobenen

Dampfcanäle 19 und 20, wovon der eine 19 über, der andere 20 unter den Kolben führt.

Die mittlere Oeffnung 21 ist die Exhaustionsöffnung, und leitet die Dämpfe in das

Exhaustionsrohr 22. Der Wechselschieber 15 hat, wie meine frühern Schieber dieser

Art, in der Mitte den halbkreisförmigen Ausschnitt, und daneben die beiden Dampföffnungen 23 und

24. Diese abwechselnd zu decken, dient der Abschlußschieber 16, der so lang ist, daß

er gerade den Zwischenraum zwischen den beiden Dampföffnungen des Wechselschiebers

ausfüllt. Der Wechselschieber hat seinen Rahmen 25 und Schieberstiel 26, der die

obere Wand der Schieberbüchse durchbringt, und in derselben durch eine Stopfbüchse

27 dampfdicht geht. Der Abschlußschieber hat einen einfachen Aufsatz 28 auf seiner

obern Fläche, in welcher sein Bewegungsstiel 29 eingeschroben ist, oder einen runden

Zapfen 28', auf den der Bewegungsstiel mit einem Oehr paßt. Derselbe durchdringt die

untere Wand der Schieberbüchse und geht hier ebenfalls durch eine Stopfbüchse 30.

Auf dem Aufsatz 28 oder dem Zapfen 28' des Abschlußschiebers ist zugleich eine

starke Feder mit zwei angenieteten Reibungsflächen 32 und 33 von härterem Rothgusse

befestigt, die ihn, und durch denselben den Wechselschieber, auf ihre

Reibungsflächen angedrückt erhält.

Die Bewegung der beiden Schieber wird auf folgende Weise bewerkstelligt. Auf dem

Schieberstiele 26 des Wechselschiebers 15 ist ein Querhaupt 37 befestigt (s. Fig. 5, Nr.

34). Von diesem hängen zwei Bewegungsstangen 35 und 36 herab, deren oberes Ende mit

dem Querhaupt 37 beweglich verbunden ist, indem sie mit einem Loche über den Zapfen

desselben fassen. Unter der Schieberbüchse sind die Stangen durch einen Riegel 37'

unter einander verbunden. Dieser Riegel ist rund und verbindet die beiden Hebel 38

und 39 fest mit einander. Er stellt zugleich das Hypomochlion für die beiden Hebel

dar, und dreht sich in dem an den untern Theil des untern Dampfcanals angegossenen

Ansatze 40. Das Ende 41 der Hebel ist beweglich mit einem Querhaupte 42 verbunden,

von dessen Mittel die Stange 43 zur hydraulischen Steuerung herunter führt, um durch

diese und die Hebel 38 und 39 und Bewegungsstangen 35 und 36 den Schieber in

Bewegung zu setzen. Diese Stange 43 ist am untern Ende durch eine Hülse 44 über die

Schieberstange 44' der hydraulischen Steuerung geschoben und durch einen Keil 45

befestigt, hat aber über der Hülse noch ein Scharnier 46, um die der Stange durch

die bogenförmige Bewegung der Hebelenden, und des damit beweglich verbundenen

Querhauptes 42 aufgedrungene Abweichung von der senkrechten Linie möglichst

unschädlich zu machen. Die Größe des Zuges der Stange ist innerhalb des Cylinders

oben und unten durch kleine Buffer 47 und 48 begränzt, die an der durch sie

vorgezeichneten Gränze der Bewegung oben und unten gegen den obern und untern Deckel

des Vorsteuerungscylinders, also bei 49 und 50 stoßen.

Die hydraulische Steuerung ist, wie schon oben bemerkt wurde, ganz gebaut wie ein

kleiner doppeltwirkender Cylinder an Dampfmaschinen mit Kreisbewegung, und die

Schiebersteuerung ganz ebenso, jedoch hat sie bloß einen Wechselschieber 51, dem,

wie die Zeichnung lehrt, die Dampföffnungen fehlen, der daher ganz so construirt

ist, wie der Wechselschieber meiner in meinem Werke über Hochdruckmaschinen

beschriebenen und abgebildeten Normalmaschine, und der auch durch eine kleine Feder

52 auf die Grundfläche der Schieberbüchse niedergedrückt erhalten wird. Der obere

Cylinderdeckel 53 der Vorsteuerung hat eine Stopfbüchse 54 für den Durchgang der

Schieberstange 55, und die Schieberbüchse derselben eine gleiche 56 für den

Schieberstiel 57. Der Kolben 58 ist der in gewöhnlichen Druckpumpen und

Feuerspritzen übliche, mit doppelten ledernen Stülptappen versehen und aus der

Zeichnung völlig deutlich. In die Steuerungsbüchse führt ein kleines Rohr 59,

welches bei 60 mit einem Regulirhahne 61 versehen ist, Wasser aus dem Steigrohr, und

da dieses unter einem sehr starken Druck steht, wirkt es, wenn es durch den Schieber

abwechselnd über und unter den Kolben geleitet wird, mit hohem Druck auf den Kolben

ein, und zwingt diesen zur abwechselnden Auf- und Niederbewegung. Diese

Bewegung des Kolbens wird seiner Stange 55 und den vorher beschriebenen

Vorrichtungen zur Bewegung des Wechselschiebers in der Steuerungsbüchse des

Dampfcylinders mitgetheilt, wobei noch der Vortheil eintritt, daß an den Hebeln 35

und 36 die Last dem Hypomochlion viel näher als die Kraft wirkt (das Verhältniß der

Länge der Hebelarme ist hier wie 1 : 3), die Wirkung des Kolbens der hydraulischen

Vorsteuerung (hier um das Dreifache) verstärkt auf den Schieber übertragen wird. Die

Steuerungsbüchse der Vorsteuerung ließ ich im Anfange der Ingangsetzung der Maschine

durch ein kleines Röhrchen mit einem kleinen Windkessel in Verbindung, in welchen es

bis nahe über den Boden desselben eindrang. Ich war nämlich besorgt, daß beim

plötzlichen Abschließen des Wassers von dem Vorsteuerungscylinder während der

Wirkung des kleinen Steuerungsschiebers sich ein hydraulischer Stoß geltend machen

würde, der der Vorsteuerung Nachtheile brächte. Späterhin fand sich indessen einmal

dieser Windkessel ganz mit Wasser gefüllt, ohne daß irgend eine Spur von jenem

hydraulischen Stoße entdeckt werden konnte. Ich ließ ihn daher später wieder ganz

wegnehmen. Bei größeren Maschinen mag er indessen mehr Gewicht gewinnen.

Ich habe mm noch die Art und Weise deutlich zu machen, wie die Steuerung des kleinen

hydraulischen Cylinders in Thätigkeit gesetzt wird.

Man vergleiche hier Fig. 2 und 6. In denselben sieht man

bei 64 einen starken Ring, welcher mit einem Loche auf der Kolbenstange des

Dampfcylinders so steckt, daß er darauf leicht auf und nieder geschoben werden kann; einen gleichen

sieht man bei 65 im Durchschnitte und in Fig. 6 in der äußeren

Ansicht. Diese beiden Ringe haben auf beiden Seiten einen Lappen 66 und 66', von

denen zwei einander gegenüberliegende durch eine Stange 67 und 67' so mit einander

verbunden sind, daß die Ringe mit den Stangen einen geschlossenen Rahmen bilden. So

mit einander verbunden, muß immer ein Ring der Bewegung des andern folgen, obgleich

einer über dem Verbindungsstücke e zwischen beiden

Kolbenstangen, und der andere unter demselben liegt. Damit die Stangen 67 und 67'

das Stück e nicht berühren, sind die Lappen der Ringe so

groß, daß ihre sie verbindenden Stangen ungehindert an denselben vorbeigehen können.

Zur mehrern Deutlichkeit habe ich die Ringe mit ihren Lappen und in Verbindung mit

ihren Stangen in Fig. 6 besonders, und zwar von vorne in ihrer Stellung auf den

Kolbenstangen des Dampfcylinders und der Pumpe und gegen das Verbindungsstück e zwischen denselben, dargestellt. 64 und 65 sind hier

die Ringe, 66 und 66' ihre Lappen, 67 und 67' die sie verbindenden Stangen. Damit

das Stück e, wenn es gegen die Ringe anprallt, um sie zu

rücken, diese nicht zu unsanft berühre, und aus diesem Grunde ein merkliches Klappen

verursache, hat dasselbe an beiden Berührungsflächen Fig. 7, Nr. 68 und 69,

eine ringförmige Vertiefung 70 eingedreht erhalten, die unten im Grunde breiter als

oben ist. In dieselbe ist ein starker Ring von Kautschuk eingelegt. Die Ringe

enthalten dagegen an ihrer Berührungsfläche einen ringförmigen Vorsprung 71, der in

die Vertiefung des Stückes e eingreift, und beim

Anschlagen den Filz oder den Kautschuk allein in dieser berührt. Dadurch, daß die

ringförmigen Vertiefungen des Stücks im Grunde weiter gearbeitet sind, ist die Lage

der Filz- oder Kautschukringe in denselben insofern mehr gesichert, als diese

durch das Anschlagen der Ringe nach und nach ausgeflatscht werden, und dann die

Neigung verlieren aus der obern engern Oeffnung herauszutreten. Aus Fig. 7 wird diese

Einrichtung deutlich werden.

Dieser eben beschriebene Apparat bildet den Rücker für den Schieber der hydraulischen

Steuerung. Die Entfernung der beiden Ringe von einander ist nämlich so eingerichtet,

daß das Stück e bei der Auf- und Niederbewegung

der Kolbenstangen, kurz vor Beendigung ihres Hubes bald gegen den obern, bald gegen

den untern Ring stößt, und ihn soviel mit sich fortschiebt, als nöthig ist, um durch

den zweiarmigen Hebel 68, Fig. 2, der durch seinen

kürzern Arm 69 mit der Schieberstange 57 der Vorsteuerung beweglich verbunden ist,

einen gesetzlich langen Zug des Schiebers nach unten und oben zu bewirken. Der Hebel

ist auf seinem langen Arme 68 gabelförmig gespalten, und sein äußeres Ende an jedem

Gabelschenkel durch ein

Scharnier 70, Fig.

2, mit den beiden Stangen 67 und 67' verbunden, welche die Ringe 64 und 65

mit einander vereinigen. Um die Rückvorrichtung in Absicht auf ihr Gewicht zu

balanciren, ist an dem kürzern Ende des Hebels 69 ein Gegengewicht 71 angebracht.

Außerhalb desselben ist auch noch ein Handgriff 72 an demselben vorhanden, um bei

dem ersten Ingangsetzen der Maschine die hydraulische Steuerung, und durch sie die

Dampfsteuerung mit der Hand in Bewegung setzen zu können. Der Hebel dreht sich bei

73, Fig. 2, in

einem an das Gestell der Maschine angeschrobenen Stücke, welches also ein

Hypomochlion bildet. Die Rückvorrichtung erhält dadurch, daß sie oben und unten

durch ihre Ringe die Kolbenstange umfaßt, gehörig Führung, in der senkrechten

Richtung aus- und niederzusteigen. Da der gesetzliche Zug für den Schieber

der hydraulischen Vorsteuerung kaum einen Zoll beträgt, der kürzere Arm 69 des

Hebels zum längern 68 sich ungefähr wie 1 : 3 verhält, so hat die Rückvorrichtung

vor dem Wechsel der Kolbenbewegung im Dampfcylinder ungefähr einen Weg von 3 Zoll

auf und nieder zu machen, wird also erst sehr kurze Zeit vor Beendigung des Hubes

des Dampf- und Pumpenkolbens in Bewegung gesetzt, was mit Rücksicht auf das

früher Gesagte sehr wesentlich und vortheilhaft ist.

Es bleibt mir nun noch übrig, die Abschlußsteuerung näher zu beschreiben. Sie besteht

aus einem zweiarmigen Hebel 74, Fig. 2, der an der an dem

Gestelle der Maschine fixirten senkrechten Stange 75 sein Hypomochlion hat. Er

besteht aus zwei Platten, Fig. 9, a und b, die durch

dazwischen genietete Stücke c und d zu einem Ganzen verbunden sind, und an den freien Stellen die Stange 75

umfassen. Man vergleiche hier Fig. 9, die den Hebel von

oben darstellt, c und d sind

hier die zwischen den Platten a und b genieteten Stücke. Der Hebel 74 wirkt durch das

Scharnier 76, Fig.

2, seines kürzern Arms auf die Verbindungsstange 77 ein, die oben bei 78

mit dem Stiel des Abschlußschiebers vermittelst Hülse und Keil verbunden ist. Auf

dem entgegengesetzten Ende des Hebels 74, Fig. 2, und zwar an den

längern Arm desselben, ist eine Doppelcurve 79 von Eisen angeschroben, deren beide

Enden sich nach der Kolbenstange des Dampfcylinders und der Pumpe zu krümmen, und

auf die ein am Verbindungsstücke e der beiden

Kolbenstangen angebrachter und mit starkem Leder überzogener Daumen 80 so einwirkt,

daß er die beiden Enden der Curven allmählich nach außen drückt, wenn die

Kolbenstangen sich den beiden Gränzen ihrer Hube nähern. Eine Wirkung dieses

wechselseitigen Nachaußendruckes der beiden Enden der Curven durch den Hebedaumen

ist, daß dadurch der Hebel mit der Verbindungsstange 77 und dem Abschlußschieber

jedesmal dieser Bewegung folgt, und den letztern vor Beendigung der Kolbenhube über die zwei

Dampföffnungen des Wechselschiebers schiebt, und so den Dampf vom Cylinder

abschneidet. Die Curve ist so eingerichtet, daß der Hebedaumen sie schon immer

gleich nach Ueberschreitung der Mitte seiner Bahn faßt, und beim Hinweggleiten an

derselben nach und nach den Abschluß der Dämpfe vom Cylinder so weit bewirkt, daß er

auf 3/4 des jedesmaligen Hubes vollständig besorgt ist. Ein solcher allmählicher

AbschlußEs ist leicht einzusehen, daß ein solcher allmählicher Abschluß der Dämpfe

vom Cylinder, der schon gleich nach Ueberschreitung der Hälfte des

Kolbenhubes beginnt, strenge genommen, das Volumen und die Spannung der

Dämpfe auf diesem Wege nach und nach bis zum endlichen völligen Abschlusse

sehr vermindern, daß also der eigentliche Abschluß für den Hub im Mittel und

dem Effecte nach schon viel eher als in dem oben angegebenem Stadium

erfolgen müsse. hat sich bei den Versuchen als der geeignetste erwiesen, der Maschine einen

ruhigen und hinsichtlich ihrer Hube zweckmäßig begränzten Gang zu geben. Eine höhere

Expansion war bei der Höhe der zu hebenden Wassersäule und dem gegebenen Durchmesser

des Dampfcylinders, selbst bei einem Dampfdruck von 7 bis 8 Atmosphären, nicht zu

erzielen. Die Maschine stieß dann und überschritt leicht die Gränzen ihres Hubes auf

unangenehme und Erschütterung verursachende Weise. Um bei ihr den Dampfabschluß vom

Cylinder in verschiedenen Momenten bewirken zu können, hatte ich zwei Curven

anfertigen lassen, die mit Leichtigkeit ausgewechselt werden konnten, und von denen

die eine ungefähr auf 2/3 des Hubes, die andere vorhinbeschriebene auf 3/4 desselben

den Dampf ganz abschnitt. Die Bewegung einer solchen Abschlußsteuerung findet sanft

und ohne Geräusch statt, vorzüglich seit dem Augenblicke, wo ich die Curven an

derjenigen Fläche, an welche der an dem Stücke befindliche Hebedaumen streicht, mit

sehr hartem und in Oel getränktem Holze belegen und darauf festschrauben ließ. Das

Holz schont das Leder des Hebedaumens mehr als das Eisen und hat noch den großen

Vortheil, daß man es leicht in verschiedene Formen bringen kann, wenn man feinere

Nuancen im Abschluß beabsichtigt. Durch diesen Holzbeleg wurde ich in den Stand

gesetzt, sehr bald die richtige Form der Curve und den günstigsten Moment des

Abschlusses unter den bestehenden VerhältnissenIch betrachte bis jetzt die Reihe von Versuchen über den zweckmäßigsten

Abschluß durchaus noch nicht als abgeschlossen. Bei meiner nächsten

Anwesenheit in Schwerin werde ich wieder einige Veränderungen an der Form

der Doppelcurve versuchen, und deßhalb verschiedene hölzerne Belege dazu

mitnehmen. Die Sache ist zu wichtig, als daß man leicht darüber wegeilen,

und das bisherige Ergebniß schon als entscheidend ansehen kann. zu finden, wozu allerdings einige Beobachtungsgabe und eine kleine Reihe von

Versuchen, von praktischem Tacte geleitet, von nöthen war – alles drei Dinge, die bei den Herren

Abschreibern unter den Maschinenbauern nicht immer gefunden werden, und sie daher

oft dahin führt, durch den Vorwurf der Unzweckmäßigkeit des Princips ihre

Unwissenheit und wissenschaftliche Unbeholfenheit zu entschuldigen.Wie groß diese Unbeholfenheit sey, davon habe ich mich oft da überzeugen

müssen, wo man meine Maschinen und Kessel nachzubauen versuchte. Fast immer

sah ich mich gezwungen selbst nachzuhelfen, und das oft mit nicht geringen

Opfern. Mein Lohn war aber in der Regel der dafür, daß meine frühern Freunde

meine Feinde wurden, und eine gute Sache unverdient verdammten. Dieß geschah

dann um so mehr, wenn sie sich willkürliche Veränderungen oder vermeintliche

Verbesserungen an meinen Principien erlaubt, oder sich Nichtachtung meiner

genauen Vorschriften zu Schulden hatten kommen lassen, deren Begründung und

Motivirung von meiner Seite sie entweder nicht verstanden, oder mißdeuteten,

oder deren Erfüllung sie für durchaus unwichtig hielten. Eine Erfindung ist

oft viel leichter gemacht, als ins praktische Leben eingeführt, vorzüglich

wenn sie in so verschiedenen Modificationen und Größen und

Wirkungsverhältnissen auftreten muß. Ihr Geltung verschafft, die Collegen

gehörig in dieselbe und in alle ihre feinern Verhältnisse eingeführt zu

haben, vorzüglich die Abschreiber, es dahin zu bringen daß beide Theile sich

in allen verschiedenen Fällen klar bewußt werden was sie wollen, und wie sie

es wollen müssen, und bei allen diesen Bemühungen und Anstrengungen den

Kampf mit Unwissenheit, Neid und Cabale zu bestehen, erfordert große Kraft

des Geistes und des Körpers.

Sämmtliche Vorgänge bei der Steuerung dieser Maschine sind etwas complicirter, als

bei der früher beschriebenen, und es gehört schon eine gute Einbildungskraft dazu,

sie sich nach der Reihe und in gesetzlicher Folge vor die Augen zu führen. Ich will

es am Schlusse dieser Abhandlung noch versuchen, sie nach der hier dem Leser

gegebenen vollständigeren Beschreibung der ganzen Einrichtung derselben ganz genau

durchzugehen, alle Vorgänge und ihren Zweck, sowie ihre Berechnung und

Aufeinanderfolge, ihren gesetzlichen Einfluß aufs Ganze und auf den regelrechten

Gang der Maschine, sowie endlich ihre Vortheile vor andern Steuerungen dieser Art

gehörig vorzuführen.

Bei gerechter Würdigung dieser Schiebersteuerung dürfte es sogleich in die Augen

springen, daß durch sie vielleicht allein nur eine directe Doppelwirkung bei

Wasserförderungs-Maschinen möglich zu machen sey, ohne einer complicirten

Maschine mit Kreisbewegung zu bedürfen, und daß dadurch der Vorwurf von den

gewöhnlichen Schiebersteuerungen genommen sey, als seyen sie bei

Wasserförderungs-Dampfmaschinen mit Doppelwirkung noch weniger möglich und

räthlich, als bei den einfachwirkenden. Welche Vereinfachung aber diese Maschinen

dadurch erleiden, und wie viel weniger Kraft bei der directen Wirkung derselben

verloren gehe, zeigt meine Maschine zur Genüge. Ich habe es nur bedauert, daß bei

der im Schweriner Schlosse jetzt arbeitenden Maschine dieser Gattung nicht von mir ein weiterer

Dampfcylinder angewandt ist, um eine ausgedehntere und vortheilhaftere Expansion

anwenden zu können. Bei der Anwendung eines so großen Windkessels, als ich in

Schwerin aufgestellt habe, wäre dieß um so eher ausführbar gewesen. Die Ersparung an

Brennmaterial bei dem Betriebe derselben wäre dann um so hervorstechender

hervorgetreten, und so der Sache noch ein günstigeres Wort geredet, als jetzt

geschieht. Dann wäre aber auch vielleicht ein größerer Hub nöthig gewesen, um allen

bei Anwendung einer größern Expansion nöthig gewordenen verschiedenen

Geschwindigkeiten in den wirkenden Organen der Maschine und in der Wassersäule ein

weiteres Feld zu eröffnen. Die Erfahrung, daß bei Anwendung eines höhern

Dampfdruckes und einer höhern Expansion, von der Maschine bis jetzt nicht die

vortheilhaften Resultate erreicht werden konnten, die ich einigermaßen erwartet

hatte, stellen indessen alle diese Vermuthungen sehr in Zweifel, und geben mir ein

Problem auf, welches erst in späterer Zeit nach längern Forschungen, Beobachtungen

und Versuchen gelöst werden dürfte. Es ist sehr zu beklagen, daß die Schweriner

Maschine so ferne von meinem Wohnorte arbeitet, sonst würde ich öfters Gelegenheit

haben, die nöthigen Versuche zu machen, um den höchstmöglichen Effect mit derselben,

und zwar mit dem möglich geringsten Brennmaterialverbrauche zu erzielen.

Ich habe schon früher die Ueberzeugung ausgesprochen, daß bei dem ruhigen Gange der

vorliegenden Maschine es wahrscheinlich gegen Ende ihrer Hube an gehörigem

Trägheitsmomente zur Ueberwindung der großen Reibung des Dampfschiebers fehlen

würde, um den nöthigen Wechsel der Kolbenbewegung der Maschine in den

vorgeschriebenen Gränzen, mit der nöthigen Kraft, Bestimmtheit und Sicherheit

auszuführen. Diese Ueberzeugung leitete mich auf die Idee, ein für die Bewegung

jenes Schiebers genügendes und reelle Gewahr leistendes, gleichmäßigwirkendes,

zuverlässiges, einfaches, den Mechanismus der Maschine nicht zu sehr überladendes

und seine Anfertigung vertheuerndes Kraftorgan zwischen die, die Wirkung der

Steuerung vermittelnden, Vorrichtungen und den Schieber einzuschieben, wodurch es

zugleich möglich werde eine mehr oder minder schnelle Folge der Einzelhube auf

einander zu reguliren, und ihren sanften, alle Stöße vermeidenden Eintritt und

Schluß zu ermöglichen. Ich will nun untersuchen, ob ich diesen meinen Zweck durch

die von mir sogenannte hydraulische Vorsteuerung erreicht habe oder nicht. Ich bitte

den geneigten Leser, mir hiebei recht aufmerksam zu folgen, weil er nur in diesem

Falle mich gehörig begreifen, und den Werth meiner Maßnahmen erkennen und richtig

würdigen dürfte.

Man denke sich die Maschine im Gange; so wird ungefähr 3 Zoll vor der jedesmaligen

Annäherung des Stückes e an die Gränzen des Hubes

(sowohl unten als oben) dieses die Ringe 64 und 65 berühren, und diese bei

vollendetem Hube um 3 Zoll gerückt haben. Da beide Ringe an ihrem Lappen durch die

Stangen 67 und 67' unzertrennlich verbunden sind, so wird, wenn der obere um 3 Zoll

nach oben geschoben wird, der untere eben so hoch hinaufrücken. Bei der Rückkehr des

Stückes wird letzterer aber dann um diese 3 Zoll zurückgeschoben werden müssen, wenn

die gesetzliche Entfernung der Ringe von einander die Länge des Hubes weniger 3 Zoll

hat. Es wäre so also ein regelmäßiges Rücken dieser Ringe mit ihren

Verbindungsstangen, und zwar in den richtigen Momenten gegeben. Bei derjenigen

Wasserförderungs-Dampfmaschine, die ich vor dieser beschrieb, wirkte nun eine

solche Vorrichtung unmittelbar auf den Dampfschieber ein. Hier ist dem nicht so. Sie

setzt hier vielmehr den Hebel 68 durch die oben beschriebene Verbindung, und mit ihm

die Stange 57, und endlich durch diese den Schieber in der hydraulischen

Vorsteuerung in Bewegung; dieser dirigirt dann aber das Wasser des Steigrohres in

den Cylinder desselben, und zwar auf diejenige Seite seines Kolbens, die

erforderlich ist, um dessen Hub in der gerade gebotenen Richtung stattfinden zu

lassen. Stößt z.B. das Stück e oben gegen den Ring 64,

und der Hebel 68 wird nach oben dirigirt, so wird der Schieber in der hydraulischen

Vorsteuerung nach unten geschoben, und es stellt sich eine Verbindung zwischen

Schieberbüchse und dem obern Raume des Cylinders über dem Kolben her, das Wasser des

Steigrohrs wirkt auf den Kolben mit seinem Drucke ein, und treibt ihn nach unten,

während das im Raume unter dem Kolben befindliche Wasser in ein Abflußrohr

übertritt. Dieses Abflußrohr ist vor die Oeffnung der Steuerungsbüchse geschraubt,

aber in der Zeichnung nicht zu sehen. Bei Berührung des untern Ringes und Rückung

der Rückvorrichtung nach dieser Richtung wird hingegen der Schieber nach oben

geschoben, und Wasser in den untern Cylinderraum dirigirt, worauf der Kolben

aufwärts getrieben, und das über demselben befindliche Wasser in das Abflußrohr

geleitet wird.

Es ist bei diesen Operationen der Maschine nun wohl zu beachten, daß diese Bewegung

des Kolbens im hydraulischen Vorsteuerungscylinder auf keinerlei Weise behindert

wird, und daß, obgleich ihr Kolben durch die Stange 43, die Hebel etc. den

Dampfschieber bewegt, dieser auch erst dann seinen Lauf beginnen kann, wenn der

Wechsel im Zu- und Abschlusse des Druckwassers im hydraulischen

Vorsteuerungscylinder bereits stattgefunden hat, daß dann aber auch noch kein zu

frühes Einlassen von Dampf auf die entgegengesetzte Seite des Dampfkolbens entstehen

kann, weil der

Vorsteuerungskolben erst die Hälfte seines Weges zurücklegen, und durch den ihm in

seiner Bewegung genau nachfolgenden Dampfschieber den bisher offenen Dampfcanal

verschlossen haben muß, bevor er auf der zweiten Hälfte des Weges den

entgegengesetzten Dampfkanal öffnen, und in Folge dieses Vorgangs den Dampf auf die

Rückseite des Kolbens gelangen lassen kann. Auf diese Weise ist es möglich, zwischen

das Rücken der Rückvorrichtung durch das Stück e, und

den Wechsel des Dampfzuflusses im Dampfcylinder, eine gewisse Zeit zu schieben, die

sich durch einen stärkern oder schwächern Zufluß von Druckwasser zum

Vorsteuerungscylinder nach Belieben abkürzen oder verlängern läßt, je nachdem man

den das Druckwasser vom Steigrohre in die Steuerungsbüchse einströmen lassenden

Regulirhahn mehr oder weniger öffnet oder schließt. Dieß ist bei der Steuerung der

oben beschriebenen Maschine nicht möglich. Dort werden die Dampfzu- und

Abströmungsöffnungen im Cylinder schon frei in Mitten der Bewegung der

Rückvorrichtung, indem hier das Oeffnen derselben auf die zweite Hälfte des Weges

fällt, den die Rückvorrichtung durchläuft, also schon immer für den vorgeschriebenen

Moment des Wechsels der Kolbenbewegung zu früh, wodurch, wie ich oben schon zeigte,

ein Rückstoß auf die entgegengesetzte Seite des Kolbens vor der Zeit entsteht, der

die ganze Maschine erschüttert, und den großen Nachtheil bringt, daß die Klappen

oder Ventile in der dadurch betriebenen Wasserpumpe auf eine gewaltsame Weise

zugeworfen werden. Bei meiner Vorrichtung ist es hingegen möglich, bei jedem

Wechsel, sowohl oben als unten eine beliebig lange Pause eintreten zu lassen, und

den sogenannten Kataract der Cornwalliser Maschine zu ersetzen, je nachdem man das

Wasser zum Vorsteuerungscylinder schneller oder langsamer zufließen läßt, was durch

den Regulirhahn in jedem beliebigen Grade möglich wird. Man hat es auf diese Weise

sogar völlig in seiner Gewalt, den Moment des Oeffnens der Dampfcanäle im

Dampfcylinder genau in dem Augenblicke des Wechselns der Kolbenbewegung stattfinden

zu lassen, und so den Hub genau zu begränzen.Die Schweriner Schloßmaschine hat alles das hier Gesagte in einem Grade

bestätigt, der mich selbst wahrhaft in Erstaunen setzte. Als der Geh.

Oberbaurath Stüler aus Berlin diese Maschine bei

der Ablieferung wirken sah, arbeitete die Vorsteuerung zu rasch, und die

Folge davon war, daß die Ventile in der Pumpe ein sehr starkes und

unangenehmes Geräusch und eine namhafte Erschütterung in Pumpe und Maschine

bewirkten. Ich hatte diese Einrichtung getroffen, um die Pausen beim Wechsel

der Kolbenbewegung der Maschine und Pumpe möglichst wenig in die Länge zu

ziehen und die Maschine dadurch hinsichtlich der Anzahl ihrer Hube in der

Minute nicht zu gefährden. Es war hier jedoch offenbar zu viel geschehen.

Dieß bald erkennend, versuchte ich, nachdem Hr. Geh. Oberbaurath Stüler die Maschine

verlassen hatte, diesen Umstand durch Verkleinerung der Oeffnung im

Zuführungshahn für das Wasser in die hydraulische

Vorsteuerung um eine Kleinigkeit zu lindern, und hatte die Freude daß,

obgleich die Verkleinerung und die dadurch bewirkte Veränderung in der

Geschwindigkeit des Kolbens der hydraulischen Vorsteuerung kaum bemerkbar

war, ein außerordentlich günstiges Resultat erreicht wurde, so daß das

Zufallen der Klappen oder vielmehr der Ventile jetzt kaum noch hörbar war.

Auch zeigte sich, daß die etwas verlängerten Pausen des Maschinen-

und Pumpenkolbens bei jeder Umkehr seiner Bewegung so außerordentlich klein

waren, daß die Geschwindigkeit der Maschine kaum um einen Hub in der Minute

vermindert erschien, ein Resultat, welches beweist, wie fein und vorsichtig

man bei Stellung dieses Zuflußhahnes verfahren muß, und wie man hier durch

eine Kleinigkeit eine außerordentliche Wirkung hervorbringen kann.

Man wird nun einräumen müssen, daß in Betracht dieser großen Vortheile einer solchen

hydraulischen Vorsteuerung dieselbe von außerordentlicher Wichtigkeit sey, und daß

ich dadurch der Sache der Wasserförderungs-Dampfmaschinen einen nicht

unwichtigen Dienst geleistet, und ein großes, stets fühlbar gebliebenes Bedürfniß

befriedigt habe. Lange hatte ich dieses große Bedürfniß schmerzlich gefühlt, und

beim Bau jeder Wasserförderungs-Dampfmaschine schrie es nach mehr

Berücksichtigung. Es waren mir auch im Laufe der letzten zwanzig Jahre viele Pläne

dieserhalb durch den Kopf gegangen, ohne daß mich einer derselben ganz befriedigt

hätte, als vor zwei Jahren ein lichter Augenblick diese Vorrichtung gebar, die

wirklich allen billigen Anforderungen entspricht. Und dabei ist die Vorrichtung eine

so unbedeutende, wenig kostspielige Zugabe zu einer Maschine, daß sie kaum in

Betracht kommt.

Den Durchmesser des Cylinders der hydraulischen Vorsteuerung wird man nach der Höhe

der Wassersäule im Steigrohre einzurichten haben. Vor allem rathe ich hiebei wohl

darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Bewegung eines Wechselschiebers bei einer mit

hohem Drucke wirkenden Dampfmaschine einen nicht unbedeutenden Kraftaufwand

erfordert, und daß man den Durchmesser deßhalb nicht zu klein einzurichten habe. Die

dadurch hervorgerufene Kraft muß dem Widerstande genügend entsprechen, ja ihn

bedeutend übertreffen, damit unter allen Umständen die sichere und in beliebiger

Geschwindigkeit auftretende Bewegung desselben garantirt sey. Man darf dabei nicht

fürchten, eine zu schnelle Bewegung des Kolbens des Apparates hervorzurufen. Diese

ist unter allen Umständen immer genau in dem Grade zu mäßigen, als es der Zweck

erfordert, indem man der Zuflußöffnung für das Wasser nach der Steuerungsbüchse der

Vorsteuerung durch den Regulirhahn jede, auch die kleinsten Dimensionen geben kann;

auch dürfte der kleine Verlust an Wasser aus dem Steigrohre wahrlich kein Gegenstand

seyn, wo ein so schöner und nützlicher Zweck erreicht wird.

Diese Vorrichtung hat jedoch auch ihre Schattenseiten. Sie ist nämlich nur anwendbar

bei Maschinen, die das Wasser über das Niveau heben worauf sie stehen, wo folglich

eine genügend hohe Wassersäule sich oberhalb der Maschine im Steigrohre befindet,

auf deren Druck in Absicht auf die kräftige Bewegung des Kolbens in dem

Vorsteuerungscylinder gehörig gerechnet werden kann; auch findet sich bei Maschinen,

bei denen nur eine wenig hohe Wassersäule zur Benutzung steht, der Uebelstand, daß

der Cylinder der Vorsteuerung einen zu großen Durchmesser fordert, um gehörig

bewegende Kraft für den Dampfschieber zu erzeugen, und daß dann eine einigermaßen zu

beachtende Quantität Steigwasser verloren geht.

In solchen Fällen sind nur zwei Auswege möglich, und zwar folgende:

1) Man legt die Vorsteuerungsvorrichtung tief unter das Niveau

der Maschine, z.B. in den Schacht oder Brunnen, worin die Pumpe oder Pumpen

stehen, und verlängert die Stangen 57 und 43 in dem Maaße, daß eine gehörige

Verbindung zwischen der Maschine und dieser erhalten wird. Das Gewicht dieser

Stangen könnte man durch Gegengewichte gehörig balanciren, um es möglichst

unschädlich zu machen, und die Stangen, um das Biegen und Zittern derselben zu

verhüten, durch eine Anzahl Führungen gehen lassen, die im Schachte angebracht

sind.

2) Man muß die Bewegung des Kolbens in der

Vorsteuerungsvorrichtung durch Hochdruckdämpfe bewirken, die aus dem Kessel

kommen. In diesem Falle ist natürlich der Kolben mit einer Metallliederung zu

versehen, und im Regulirhahn des Zuströmungsrohres muß eine sehr kleine Oeffnung

angebracht werden. Ich würde rathen sie in derjenigen Form zu nehmen, die ich in

Fig. 8

abgebildet habe.Eine solche Form ist auch in jedem Fall sehr räthlich, wo Wasser zum

Betriebe der Vorsteuerung benutzt wird. Eine solche Oeffnung erlaubt ein sehr feines Stellen in Absicht auf den

Dampfzufluß. Die geringe Quantität Dampf, die dadurch verbraucht würde, dürfte

im Verhältniß zum Nutzen und zur Bequemlichkeit der Vorrichtung wohl kaum

Erwähnung verdienen. Bei einer solchen Einrichtung würde dem Dampfcylinder auch

nur immer ein sehr kleiner Durchmesser gegeben werden müssen, und dann könnte

man füglich einen HanfkolbenEin solcher Hanfkolben könnte so eingerichtet werden, wie ich ihn in

meinem Werke über Hochdruckdampfmaschinen beschrieben und durch

vieljährige Praxis als sehr zweckmäßig erkannt habe. in demselben anwenden, da Kolben mit Metallliederung für kleine Durchmesser große

Schwierigkeiten bei der Anfertigung, Ingangsetzung und Ingangerhaltung

haben.

Wo die Wasserpumpe oder Wasserpumpen nicht, wie in den beschriebenen beiden

Maschinen, unmittelbar an die Maschine angeschraubt werden können, sondern wie bei

Anwendung mehrerer Sätze in einem Schachte, in bedeutender Entfernung von derselben

unten in dem Schachte angebracht werden müssen, kann man die Gestänge derselben

unmittelbar an die Kolbenstange des Dampfcylinders durch ein Schloß oder eine Kette

aufhängen. Dieses Gestänge wird dadurch einen eben so sichern Gang gewinnen, als

wenn erst zwischen der Maschine und demselben ein großer Balancier mit allen seinen

Schnurrpfeifereien gelegt wird.

Was den Windkessel am Steigrohre der Schloßmaschine betrifft, so habe ich früher

seiner schon erwähnt. Ich habe ihm beinahe den 14fachen kubischen Inhalt der

Wasserpumpe aus dem Grunde gegeben, um Ruhepunkte in der Wassersäule möglichst zu

vermeiden, und so den Kraftverlust zu vermindern, den das Inbewegungsetzen der hohen

Wassersäule bei der jedesmaligen Umkehr der Kolbenbewegung nach den Pausen

verursacht. Zugleich hatte ich aber auch die Absicht dabei, in die Wassersäule mehr

Elasticität zu legen, und so einen sanftem Schluß der Ventile in der Pumpe zu

befördern. Der Windkessel ist von starkem Eisenblech genietet und mit gußeisernen

starken Deckeln in der Weise versehen, wie man es an meinen Recipienten für die

Kessel ausgeführt steht. Er ist durch seinen Boden vermittelst eines

niedersteigenden Röhrenstückes mit dem ersten horizontal laufenden Theil des

Steigrohres verbunden. Damit dieser Windkessel und derjenige an der Vorsteuerung nie

luftleer werden könne, ist ein kleiner Lufthahn am Saugrohr der Pumpe angebracht,

durch welchen man während der Arbeit der Maschine dann und wann etwas Luft ins

Saugrohr einlassen kann. Diese Luft tritt dann beim weitern Fortgange durch die

Ventile der Pumpe in das Steigrohr und von da in den Windkessel, und ersetzt die

etwa vom Wasser unter hohem Druck absorbirte.Der kleine Lufthahn am Saugrohr war anfangs zu einem andern Zweck von mir

bestimmt. Ich habe früher schon erzählt, daß der Maschinenmeister bei den

großen Wasserförderungs-Dampfmaschinen an den New river water works in London durch einen solchen Hahn das

Schlagen der großen Klappen etwas zu vermindern wußte, indem er mehr

Elasticität in die Wassersäule brachte. Die Schweriner Schloßmaschine hat

eine solche wohlthuende Wirkung durchaus nicht bestätigt. Vielleicht daß die

durch das Saugrohr eingedrungene wenige Luft in London nur insofern das

Schlagen der Pumpenklappen linderte, als sie den Windkessel dieser Maschine,

der vielleicht nicht luftdicht war, immer gehörig mit Luft gefüllt erhielt.

In Schwerin scheint der große Windkessel lange Luft zu halten, ohne dieses

Mittels zu bedürfen, wie man dieß beim Anklopfen an denselben leicht

erfahren kann. Der Windkessel der Vorsteuerung wurde bei meiner

letzten Anwesenheit in Schwerin mit Wasser gefüllt gefunden, jedoch ohne

alle nachtheilige Wirkung auf die Function der Versteuerung. Sie gab

deßwegen doch kein Zeichen der nachtheiligen Wirkung hydraulischer Stöße von

sich, und werde ich deßhalb ihren kleinen Windkessel vielleicht noch wieder

fortnehmen, zumal er eine kleine Deformität an der Maschine genannt zu

werden verdient. Die Vorsteuerungen an großen Wassersäulenmaschinen sind ja

auch immer ohne Windkessel.

Möchte ich bald einmal Gelegenheit haben, eine größere

Wasserförderungs-Dampfmaschine, nach diesen Principien gebaut, errichten zu

können. Diejenige im Schweriner Schlosse erreicht in so erfreulicher Weise ihren

Zweck, hat so in jeder Beziehung meine darauf gebauten Hoffnungen in Erfüllung

gebracht, meine in ihr ausgeführten neuen Einrichtungen und Constructionsweisen als

so richtig dargestellt, daß ich den Nachbau derselben meinen Collegen nicht genug

empfehlen kann.

(Der Schluß folgt im nächsten Heft.)

Tafeln